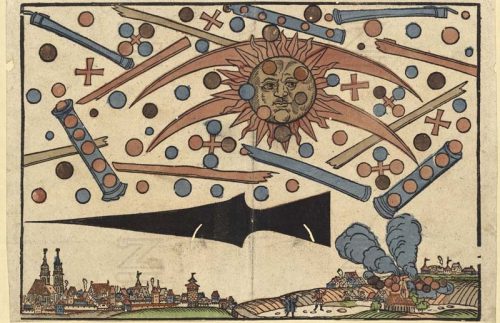

Lo stimato stampatore Hans Glaser tirò a se la leva della pressa, azionando il meccanismo a vite che permise di sollevare la piastra coi caratteri mobili e l’illustrazione intagliata nel legno. Dopo un giro completo della sua officina, finalizzato a far passare i 15 minuti di rito, sollevò orgogliosamente il prototipo del suo nuovo Breites Blatt edizione di Aprile 1561, grossomodo quello che oggi chiameremmo un foglio di giornale quotidiano. L’effetto era notevole: dietro e attorno l’immagine espressiva di un Sole pensieroso, campeggiavano le precise forme di cui aveva sentito parlare gli abitanti del principale centro abitato commerciale della Bavaria, quella stessa Norimberga che fino a 10 anni prima, era stato il centro dei disordini e la guerra civile per la rivoluzione protestante contro il governo cattolico di Carlo V. Più volte assediata e bombardata, come lo sarebbe stato ancora in quattro secoli dopo in maniera ancor più tragica e devastante. Ciò detto, prevedibilmente, ai suoi abitanti ormai poco importava del passato (e non potevano conoscere il futuro) ponendo al centro dell’attenzione pubblica un diverso tipo di conflitto, almeno in apparenza totalmente privo di precedenti: quella che lui aveva scelto di chiamare nel breve articolo, assecondando il consenso del pubblico coinvolto, ein sehr erschröcklich gesicht an der Soñ, ovvero “l’orribile apparizione comparso sopra il Sole” ma che oggi conosciamo soprattutto con il nome che Carl Jung, secondo psicologo del mondo e discepolo dello stesso Sigmund Freud, oltre che noto occultista e seguace delle pseudoscienze, scelse di attribuirgli nel 1958: la battaglia degli UFO di Norimberga.

Il che in effetti, se si sceglie di prendere sul serio la descrizione prodotta dalla nostra principale ed unica fonte coéva in materia, appare quanto mai giustificato, vista la presenza, in aggiunta alle due mezzelune rivolte verso il terreno, poste come ornamenti dietro alla testa dell’astro principale, sfere, croci e strani oggetti cilindrici, che pare si sarebbero “rincorsi” e “scacciati vicendevolmente” da una parte all’altra della volta celeste, fino alla comparsa di una gigantesca “freccia nera triangolare” rivolta verso occidente, seguìta da uno schianto poderoso udito poco fuori i confini della città. Quasi come se durante l’acceso scontro, qualcuno o qualcosa avesse finito per avere la peggio, precipitando rovinosamente nel bel mezzo della campagna tedesca! Uomini verdi, rettili antropomorfi, cavallette alte quanto una persona? Difficile capirlo, visto come all’epoca per ovvie ragioni, l’intero accadimento venne attribuito al “Desiderio Divino di far breccia nel cuore degli uomini” e preso ad esempio dallo stesso Glaser del tipo di visioni surreali che dovremmo idealmente accettare e prendere per cose buone & giuste, piuttosto che interrogarci sulla loro effettiva natura. Approccio non particolarmente scientifico, in un secolo che pur essendo uscito dalla cosiddetta epoca tenebrosa, era ancora ben lontano dall’acquisizione del Metodo destinato a portare, negli anni successivi, al drammatico ed imprescindibile avanzamento della tecnologia umana. Il che in maniera posteriore, avrebbe immancabilmente portato a porsi l’imprescindibile interrogativo: ammesso e non concesso che il buon Jung stesse basando la propria idea su una serie di preconcetti particolarmente soggettivi, restando quindi ben lontano della verità, che cosa, esattamente, accadde in quel fatidico giorno della primavera di metà del XVI secolo nell’entroterra d’Europa?