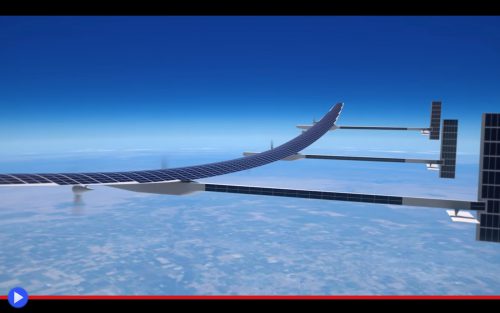

Se dobbiamo basarci sulle esperienze pregresse del settore, succederà in un momento ancora imprecisato di questo imminente inizio del 2019: in una giornata il più possibile priva di nubi, presso l’aeroporto di Manassas in Virginia, quartier generale della Aurora Flight Sciences, una certa quantità di persone (almeno dieci) si metterà a correre sulla pista di decollo con le braccia alzate verticalmente verso il cielo. E le mani ben strette, a sorreggere un oggetto largo quanto un Jumbo Jet ma non più pesante di un’automobile Smart. Raggiunto il massimo della velocità consentita dalle loro gambe umane, anche considerato il carico non propriamente usuale, al sopraggiungere di un segnale udibile lasceranno andare il principale portatore delle loro speranze. Affinché possa procedere verso l’orizzonte del futuro, sfruttando la forza di sei motori elettrici, capaci di trarre l’energia direttamente dall’astro solare. Questo perché collegati, attraverso la struttura in fibra di carbonio e il tessuto a base di polivinilfluoruro noto come Tedlar, alla più impressionante serie di pannelli solari montata su un velivolo nell’intera storia del volo. Oppure perché no, la stessa mansione potrà essere svolta da un apposito carrello, rigorosamente destinato a rimanere a terra dopo che l’aereo privo di pilota sarà stato in grado d’iniziare il suo viaggio per contenere il peso. Dopo tutto, qualcosa di simile compare nei primi secondi dell’ennesimo rendering, pubblicato online da una delle molte compagnie che hanno scelto di lasciare la propria firma nel campo innovativo degli HAPS (High Altitude Platform Stations) apparecchi concepiti per restare in volo ad alta quota a tempo indeterminato. Possiamo già immaginare dunque, in perlustrazione stazionaria sopra i monti Appalachi o la Sierra Nevada, un lontano erede di questo vasto ed aggraziato prototipo di nome Odysseus, che per settimane, mesi o persino anni sorveglierà l’evolversi delle stagioni, fornendo un tipo di servizio destinato ad essere determinato in base alle necessità del caso. Il che significa, in altri termini, che il potenziale di una simile invenzione può essere quantificato in chilogrammi: 25 per essere precisi, sufficienti a sostenere una quantità e varietà di strumentazione scientifica del tutto paragonabile a quella di un piccolo satellite ad uso commerciale. Con una spesa, per il committente, di una mera frazione dell’alternativa tradizionale, nonostante i risultati raggiungibili possano soddisfare la stessa classe di aspettative.

Pensate, a tal proposito, alla tipica metafora usata per descrivere il volo orbitale: un virtuale proiettile sparato da un punto preciso del pianeta, abbastanza lontano perché la sua traiettoria lo porti a superare la curvatura dello stesso, tornando a precipitare con un arco che interseca soltanto momentaneamente gli strati superiori dell’atmosfera. E poi ancora e ancora, sfuggendo alle conseguenze normalmente inevitabili dell’attrazione gravitazionale. Che dire, invece, di un aeroplano di carta? Qualcosa che semplicemente fluttua indefinitamente a una posizione meno elevata. Avendo scoperto, per il tramite dei propri costruttori umani, il segreto letterale del volo eterno. Si tratta di una sorta di Santo Graal della tecnologia aeronautica moderna, perseguito a turno da svariate aziende di telecomunicazioni e informatica, tra cui in epoca recente le stesse Google e Facebook; questo, nel caso in cui la succitata equivalenza in Kg di un bancale di bottiglie d’acqua possa essere occupata da ripetitori di segnale, ricevitori Wi-Fi o altre amenità capaci di contrastare in qualche modo il sempre problematico cartello dei gestori telefonici sul territorio statunitense. Ma c’è qualcosa di specifico che Odysseus potrebbe fare, nei fatti, molto meglio di qualsiasi apparato veicolare abbastanza in alto da risultare invisibile a occhio nudo: monitorare il territorio e le nubi, per periodi estremamente prolungati, al fine di presentare dati scientifici validi a confermare la situazione del mutamento climatico che pesa sul nostro immediato domani. E di certo, allora, nessun politico potrà continuare a negarne l’esistenza…

tecnologia

Claustrofobica ispezione dei serbatoi alari di un Airbus A380

Il problema di progettare l’aereo passeggeri più grande del mondo, come fatto a turno da entrambe le compagnie più importanti del settore negli ultimi quarant’anni, è che trasportare il maggior numero di persone possibili comporta, immancabilmente, un considerevole dispendio di potenza. Dal che deriva la necessità d’includere, all’interno del velivolo stesso, uno spazio deputato al contenimento e stoccaggio di una quantità consona di carburante. E in determinati casi non stiamo certo parlando della quattro o cinquemila litri contenuti all’interno di una comune autocisterna stradale, né di due, tre o quattro volte quella cifra. Immaginate ora 64 camion, affiancati l’uno all’altro, che a turno svuotano il proprio contenuto liquido all’interno di un singolo dinosauro di metallo. Stiamo parlando di oltre 320 tonnellate, sulle 575 massime previste al decollo, destinate unicamente al tipo e la quantità di propellente necessario affinché l’aereo possa attraversare i cieli fino alla destinazione designata. Un peso… Considerevole, abbastanza perché ogni ulteriore chilogrammo possa suscitare dubbi in merito agli effettivi meriti di una tale impresa ingegneristica. Dal che deriva che ogni soluzione per così dire ideale usata nella storia dell’aviazione, tra cui quella dei serbatoi rigidi rimovibili o le fuel bladder (sacche flessibili e autosigillanti in gomma vulcanizzata molto apprezzate negli aerei militari) diventi assolutamente controproducente, contribuendo col proprio peso addizionale all’ulteriore riduzione della capacità di carico utile del titano. Ecco quindi l’unica soluzione possibile, usata indifferentemente in molti dei velivoli più imponenti al mondo: serbatoi integrati, ovvero facenti parte della struttura stessa che li circonda, condividendo essenzialmente le stesse paratie necessarie per altre ragioni all’interno del costrutto volante. Il che significa, nei fatti, che ogni tipo d’intervento d’analisi e riparazione compiuto sul sistema di distribuzione del carburante dovrà essere compiuto all’interno stesso di questi spazi, normalmente concepiti a una misura totalmente diversa da quella umana.

Siamo di fronte ad un video piuttosto misterioso, la cui provenienza viene lasciata all’interpretazione degli spettatori, così come la qualifica del protagonista, che sembrerebbe tuttavia fare parte della squadra di meccanici di un qualche grande aeroporto. La ragione di questa specifica inferenza è ricercabile nell’aspetto lindo e quasi immacolato dello scenario, costituito da quello che dovrebbe essere l’interno di uno dei due serbatoi principali dell’Airbus, situati nella parte più larga delle ali, strategicamente conveniente per la posizione dei motori ed anche la più resistente dal punto di vista strutturale. Questo tipo d’interventi, generalmente mirata ad un’ispezione approfondita per possibili segni d’usura o danni riportati dalle pareti metalliche del colossale recipiente/spazio cavo, può infatti essere effettuata soltanto previo svuotamento completo, portato a termine mediante l’uso di speciali pompe e successivo prosciugamento fino all’ultima goccia dei residui, al fine di rimuovere il vapore emesso normalmente dal carburante aeronautico, assolutamente nocivo una volta finito all’interno dei nostri polmoni. Il che può richiedere svariate settimane di lavoro, all’interno di un gigantesco hangar che dovrà essere integralmente deputato a una simile mansione. Soltanto allora un addetto con esperienza pregressa, idealmente capace di muoversi liberamente in assenza di ponderosi respiratori, potrà verificare la salda tenuta di ogni singolo rivetto, bullone o saldatura, al fine di avvisare la squadra di tecnici all’esterno del tipo d’interventi che dovranno rivelarsi opportuni per rinnovare la certificazione di sicurezza al paziente tecnologico del caso. Si tratta di un lavoro infrequentemente discusso, la cui importanza nel settore risulta però essere assolutamente primaria, sopratutto quando si considera il tipo di conseguenze che possono derivare da una sua mancanza, o svolgimento non conforme alle aspettative del produttore…

Il canale navigabile sospeso 38 metri sopra il fiume Dee

Mentre ci si avvia verso la parte meridionale del caratteristico paese di Llangollen nel Denbighshire, nella parte nord-orientale del Galles, le rustiche casette lasciano gradualmente il posto a un’ombrosa foresta di frassini verdeggianti. Il che non significa che la mano dell’uomo cessi di avere un ruolo preciso nel paesaggio, con la sottile striscia d’acqua, racchiusa tra storiche pareti di metallo, che scorrendo con estrema sicurezza verso il centro prospettico della scena sembra procedere verso la gloria stessa dell’infinito. Quindi colui che dovesse percorrerla con gli occhi, oppure con il corpo, a un certo punto noterà qualcosa d’inaspettato: le chiome dei suddetti alberi che iniziano a farsi più basse, finché ad un certo punto si trovano al di sotto dei propri stessi piedi. Per poi scomparire, d’un tratto, lasciando lo spazio a un grande vuoto. Sottolineato dal suono distante di un vero e proprio fiume perpendicolare, che scorre a una distanza notevole sotto quello che si rivela essere, a tutti gli effetti, un acquedotto costruito secondo la scuola tecnica degli antichi Romani. Se non fosse per una singolare differenza: qui ci passano le barche. E che scena surreale, che riescono a costituire!

Tra tutte le propensioni della storia dell’ingegneria britannica, la più raramente menzionata è probabilmente quella della costruzione di canali. Un sistema efficace per spostare cose o persone, come ampiamente dimostrato in epoca rinascimentale dai vicini geografici e culturali dei Paesi Bassi, dove tuttavia, assieme ai mulini, questo tipo d’infrastrutture sono diventata una ragione d’orgoglio nazionale. Laddove comparativamente, nell’intero resto d’Europa, ben pochi hanno avuto modo di conoscere la fitta e complessa ragnatela di corsi d’acqua artificiali che furono scavati, particolarmente nel ventennio tra il 1790 e il 1810 tra la parte occidentale d’Inghilterra e il Galles meridionale. Ed ancor meno, in effetti, sono mai saliti sulla tipica narrowboat inglese, che non è una reinterpretazione del drakkar vichingo come potrebbe dare ad intendere il nome, bensì la perfetta interpretazione pratica del modo in cui una barca possa avere una larghezza massima di 2,13 metri per 17,37 di lunghezza, secondo quanto imposto da precisi standard governativi. Capite quindi, essenzialmente, ciò di cui stiamo parlando? I canali inglesi affiancarono la ferrovia, nel consentire la propagazione di merci e materie prime in un momento cruciale per la storia di questo paese e il mondo intero, comunemente definito come la (prima) Rivoluzione Industriale. Non pensate tuttavia per questo che un simile approccio funzionale al movimento prevedesse fin da subito sistemi da propulsione ultramoderni: poiché un’intera caldaia a vapore, e il relativo combustibile, sarebbero stati piuttosto difficili da stipare a poppa di queste capsule idrodinamiche, per non parlare del problema sempre presente dei costi operativi. Così che, fino alla metà del XIX secolo almeno, il “motore” preferito delle narrowboat sarebbe stato un tiro di cavalli o muli, per i quali la convenzione prevedeva che venisse riservato uno spazio a lato dell’argine destro di ciascun passaggio idrico, da dove avrebbero potuto compiere questa mansione di primaria importanza.

E in effetti tale passerella figura chiaramente, sullo spazio ristretto del ponte idrico di Pontcysyllte, il cui nome è stato ritenuto per lungo tempo una storpiatura della parola gaelica cysylltiadau (unire, collegare) laddove rappresentava in effetti una mera contrazione dell’espressione ponte di Cysyllte, nome di un sobborgo periferico facente parte del distretto di Llangollen. A lato della quale, nella loro encomiabile magnanimità, gli ingegneri furono abbastanza magnanimi da prevedere, nel 1795 in cui furono iniziati i lunghi e complessi lavori di costruzione, una ringhiera finalizzata a bloccare gli eventuali equini imbizzarriti. Mentre dal lato delle barche mancò del tutto una simile sensibilità, arrivando casualmente a costituire un’anticipazione dello stesso concetto contemporaneo di infinity pool: con l’acqua che sembra sconfinare nel nulla, mentre ai bagnanti (o in questo caso, naviganti) viene concessa l’illusione di trovarsi a galleggiare beatamente nel bel mezzo dell’azzurro cielo. Vertigini permettendo…

Prova su strada di un’auto elettrica dei primi del Novecento

Non tutti hanno avuto modo di conoscere in maniera approfondita, anche qui in Italia, la figura del conduttore, comico ed autore televisivo Jay Leno, conduttore del popolare Tonight Show statunitense per un periodo di 22 anni. Ma tra tutte le attività condotte nel corso di una lunga carriera, probabilmente ciò che gli ha consentito di acquisire una maggiore fama internazionale è la sua straordinaria capacità di realizzarsi come collezionista d’auto d’epoca, attraverso un oculato investimento delle sue significative finanze, l’opera di restauro condotta, talvolta, in totale autonomia e la costituzione attraverso lunghi anni dell’ormai rinomato “garage/museo” con circa 286 veicoli, risalenti a un periodo che si estende dall’invenzione del concetto di autovettura fin quasi all’epoca moderna.

Il che gli ha permesso di essere il protagonista, tra le molte altre, di interviste altamente specifiche come questa del programma My Classic Car, in cui l’eccezionalmente baffuto Dennis Gage viene portato a conoscere in maniera MOLTO ravvicinata, e persino guidare con le sue stesse mani, uno dei pezzi in assoluto preferiti della sua collezione: l’Inside-Driven Coupé del 1910 della Baker Electric, un “tardo modello” di quella che giunse a costituire, per un importante benché fugace momento, la più grande promessa dell’automobilismo americano d’inizio secolo, in un momento di svolta tecnologica che avrebbe cambiato la storia di questo ambiente. Nella cronologia in lingua inglese viene chiamata brass era ovvero epoca dell’ottone, con un riferimento al materiale usato di preferenza per rifinire componenti come i fari, gli specchietti o l’essenziale griglia del radiatore. Non che il veicolo oggetto del video, certamente bizzarro ai nostri occhi per composizione e funzionamento, si presenti in effetti fornito di una alcuna caratteristica similare.

Dovete considerare, al fine d’inquadrare storicamente l’intera questione, come le automobili dell’inizio del secolo scorso fossero tendenzialmente oggetti sporchi, brutti e spaventosi. Il tipico “carro senza cavalli” a vapore, ancora popolare in quegli anni, creava una quantità impressionante di fumo e rendeva l’aria del tutto irrespirabile, mentre le prime vetture con motore a combustione interna avevano la pessima abitudine di espellere lubrificante o altri liquidi poco gradevoli all’indirizzo dei loro utilizzatori mentre questi ultimi s’impegnavano di buona lena a girare vorticosamente la leva del loro dispositivo di avviamento. Ciononostante, si percepiva che l’autonomia, velocità e affidabilità superiore di quest’ultime avrebbero contribuito a renderle il solo ed unico possibile futuro. lo stesso Thomas Edison, in un famoso aneddoto del 1986, passò durante una cena un biglietto al suo amico Henry Ford con la scritta “l’automobile elettrica è finita”. Eppure sarebbe stato proprio lui, soltanto tre anni dopo, a progettare il nuovo modello di batteria ricaricabile per una nascente azienda di Cleveland, Ohio, diventando successivamente il secondo orgoglioso possessore del loro nuovo approccio al problema, più che mai attuale, di riuscire a spostare le persone, possibilmente senza finire per terrorizzarle.