Quasi tutte le città del mondo hanno un carattere distintivo e non ci sono particolari dubbi su quale possa essere quello maggiormente attribuibile alla capitale olandese di Amsterdam, un luogo in cui le acque parzialmente salmastre dei canali entrano a far parte dello schema urbanistico vigente, a punto da influenzare e modificare il concetto stesso di un sostrato abitativo condiviso. Così che la tipica casa locale, alta e stretta, assume talvolta le proporzioni di una torre magica con scale anguste che si avvolgono su loro stesse, mentre la facciata pende lievemente in avanti, permettendo agli abitanti dell’ultimo piano di estendere il caratteristico gancio, utile a sollevare carichi da barche o chiatte nel punto d’approdo antistante. Me se le imbarcazioni in questione, sembra chiederci coi gesti l’ultima grande creazione dello studio BIG di Copenaghen, assieme ai locali Barcode Architects con sede a Rotterdam, invece di fermarsi fuori dalle mura proseguirono fino al di sotto di esse ed oltre i confini abitabili dell’edificio? Penetrando, in questo modo, in uno spazio geometrico attentamente calibrato per donare un qualche tipo di significato ulteriore alla particolare contingenza di coloro che si trovano all’interno… Privilegiati, senza dubbio (visto il prezzo di un appartamento) ma anche parte inerente di quel flusso pervasivo che caratterizza ed in qualche modo connota il senso stesso di un simile luogo interessante. Poiché a poco serve, un’arnia, senza il costante ronzio di coloro che vi producono il dorato “miele” all’interno. Dolce quanto l’esistenza di coloro che hanno già deciso, e gli altri che li seguiranno, di entrare a far parte del primo condominio di 442 appartamenti di cui una buona metà posizionati, per qualche piccolo ma significativo metro, oltre il confine calpestabile d’Europa. E sopra il grande lago artificiale noto come IJsselmeer o più brevemente IJ, costruito nel 1932 a partire dalla foce del fiume da cui prende il nome, prima che il mare interno dello Zuiderzee progressivamente drenato e fatto ritirare dalle terre reclamate d’Olanda.

Opere d’ingegneria pubblica e incapsulamento delle risorse idriche anch’esse tanto rappresentative dell’estrema competenza nazionale in materia, così come il vasto polo abitativo costituito da Amsterdam e Rotterdam è diventato, nel corso delle ultime decadi, un punto di riferimento per l’architettura post-modernista dell’intero società globalizzata di cui siamo parte. Per creazioni come questa dello Sluishuis (letter. “il cancello delle acque”) che si erge a partire dalla metà dello scorso anno per 49.000 metri quadri tra la zona di IJburg e il centro cittadino, con l’ulteriore utile apporto di 234 parcheggi sotterranei e 88 posti per le barche tra dimore galleggianti e yacht di varie dimensioni. Ma anche la notevole presenza di estensivi e giardini pensili sui propri tetti, raggiungibili mediante un percorso ascendente affine ad una vera e propria passeggiata panoramica tra il mondo umano e quello dell’iperborea e parzialmente acquatica natura antistante. Qualcosa di raramente visto altrove, e certamente non in questi termini alquanto impossibili da riprodurre nell’assenza di collocazioni paesaggistiche adeguate…

palazzi

Alla periferia imprenditoriale di Seul, il paradiso avvolto nelle spire di un serpente di cristallo

Spesso citato arbitrariamente su Internet nella lista degli edifici più “brutti” del mondo, il cubo pixxellato che costituisce il centro commerciale Galleria, nella moderna zona d’espansione della capitale di Corea dal nome di Gwanggyo, sembra essere stato calibrato appositamente per polarizzare le opinioni della gente. Completato nel 2020 in base ai disegni dello studio architettonico di Rotterdam, OMA (Office for Metropolitan Architecture) ed in particolare sotto la direzione del socio incaricato dei progetti asiatici Chris van Duijn, la sua forma giganteggia coi suoi 8 piani all’interno di un’area commerciale per il resto caratterizzata da edifici dalla forma ed aspetto assolutamente convenzionale. Il che gli permette di spiccare come un letterale contributo alieno nel contesto, se non la vista di un monumento filtrato fin qui direttamente da un portale per la sesta, o settima dimensione. Volendo suscitare dichiaramente un qualche tipo di richiamo, estremamente trasversale, alla scala ed all’aspetto della natura, la sua facciata in apparenza marmorizzata si trasforma, da vicino, in una serie di triangoli dal lato di circa un metro, in una sorta di versione direttamente apprezzabile del videogame Minecraft. E ciò senza neppure entrar nel merito dell’elemento pseudo-tubolare che vi ruota attorno, una sorta di “rampa di accesso” che pare richiamarsi a quella particolarmente celebre del Centre Pompidou di Parigi, ma qui assume l’aspetto, in base all’opinione di turno, di una serpe gigante, tentacolo mostruoso o surreale rigonfiamento bio-luminescente. Mentre l’ispirazione elettiva, sulla base della semplice deduzione, doveva essere rappresentata da una vena di pietra preziosa, incuneata tra gli spigoli di un cristallo carsico spropositato. In vero e proprio travertino, doveva essere costituito in origine il rivestimento esterno dell’edificio, almeno finché le figure cardine della realizzazione non si resero perfettamente conto che il computer, al giorno d’oggi, poteva fare anche di meglio. Grazie all’impiego di uno speciale algoritmo approfonditamente descritto dall’architetto John Thurtle in un giro di conferenze, capace di trasformare un’immagine di superficie “pietrosa” nella matrice di forme geometriche utilizzate per accentuarne gli stessi meriti estetici ed emozionali. Ed un risultato, allo stato attuale delle condizioni, capace di far alzare gli occhi a chiunque, mentre si percorre la via principale, al di sotto di un qualcosa che appare al tempo stesso non così alto eppure totalmente privo di un’apprezzabile scala di riferimento. Semplicemente perché in grado di proiettarsi, grazie al proprio aspetto ultramondano, verso l’inconcepibile e l’inusitato. Eppure così attraente per la possibile clientela dei negozi all’interno, con la sua palese promessa di un’esperienza unica a partire dall’ingresso principale nella convergenza tra una serie di linee verticali e la diagonale della lucida creatura, che poi sporge a più riprese attorno al cubo in una serie di passerelle, anfiteatri e vere e proprie promenade. Ciascuna delle quali, egualmente ricoperta di massicce lastre di vetro create su misura, intervallate da un’appropriata struttura d’acciaio prismatica continuativa coi triangoli dell’edificio…

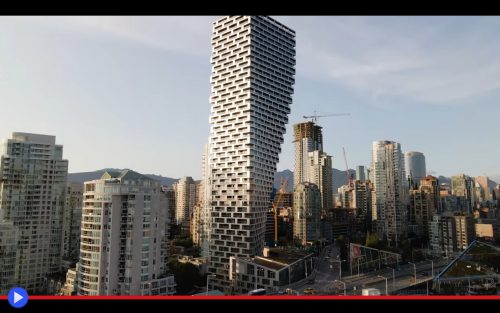

La singolare ragione per far avvolgere un grattacielo su se stesso a Vancouver

Tra gli esperimenti più importanti condotti da Isaac Newton per formalizzare l’innovazione scientifica dell’analisi matematica, viene spesso citato l’argomento del secchio pieno d’acqua, appeso ad una corda e “caricato” ruotandolo per varie volte in senso antiorario. In modo tale che, al rilascio dello stesso, essa tenda naturalmente a ritornare nella situazione originale, ruotando vorticosamente per qualche tempo nella direzione opposta. Ma non venendo immediatamente seguìto, in tale movimento, dal fluido che lo riempie, il quale adattandosi in maniera inerziale dapprima resta immobile, poi accelera in maniera indipendente fino alla velocità del suo contenitore. Ed infine continua a vorticare, per qualche tempo, anche dopo che quest’ultimo si è fermato. Dal che risulta che “Non è possibile misurare il movimento di un corpo in base a ciò che lo circonda.” Ma piuttosto: “Occorre utilizzare un piano di riferimento assoluto.” Quattro secoli dopo l’artista Rodney Graham, essendo stato chiamato dalla società privata di sviluppo immobiliare Westbank per abbellire e in qualche modo migliorare l’estetica di un importante spazio vuoto della città di Vancouver, avrebbe scelto di richiamarsi al famoso momento nella carriera di uno dei più grandi osservatori del mondo mai vissuti mediante la costruzione di un’insolita opera d’arte: l’imponente lampadario rotante da oltre quattro tonnellate di vetro ed acciaio, appeso sotto le architravi del Granville Street Bridge. Contributo di arte pubblica necessariamente incorporato nell’appalto dato alla compagnia per la costruzione di un suo nuovo, eccezionale edificio. L’ultima creazione dell’architetto danese Bjarke Ingels, che sembra sfidare intenzionalmente la forza di gravità ma effettivamente nasce dal bisogno, molto chiaro ed apprezzabile, di creare spazio sufficiente dove molti avrebbero pensato di poter creare, al massimo, un semplice parco o basse case triangolari. Qualcosa che riesce a presentarsi, in un particolare angolazione dell’iconico skyline della città, come un oggetto asimmetrico ed almeno in apparenza impossibile, per la letterale assenza di una parte della sua struttura inferiore tale da renderlo necessariamente instabile e pronto a cadere. Finché girandogli attorno, non si riesce a comprendere l’effettiva natura del suo segreto: la maniera in cui si configura come la forma geometrica di un prisma che diventa parallelepipedo, guadagnando nel contempo circa la metà dei suoi quasi 4.000 metri quadri di superficie abitabile per ciascun piano. Riuscendo a presentarsi, nelle parole del suo stesso creatore, come un “genio che esce dalla lampada” capace di risolvere, a suo modo, un importante problema logistico cittadino.

Sarà evidente a questo punto come la Vancouver House dell’altezza di 155 metri, completata nel 2020 e vincitrice entro l’anno di svariati premi come “miglior grattacielo”, rappresenti un’interpretazione più moderna dello storico Flatiron Building di New York, il palazzo triangolare situato tra la 23°, la Fifth Avenue e Broadway grazie alla sua forma simile a quella di un cuneo (o ferro da stiro). Laddove l’esigenza nasce in questo caso dal desiderio di massimizzare il valore di un lotto strategicamente collocato in centro, ma poco convenientemente situato nel bezzo del “tridente” costituito dalla carreggiata principale e le due rampe del fondamentale viadotto da cui oggi pende quello stesso lampadario. Arteria che collega attraversando l’omonima “isola” di Granville (in realtà collegata alla terraferma) il distretto finanziario a quello per lo più residenziale e commerciale del Westside. Non senza passare e rendere omaggio, a partire dalla nostra epoca, alla più notevole approssimazione di un tornado scolpito nel cemento…

Il sorriso dei palazzi che ricordano ai tedeschi un eclettico maestro della Pop Art

Può essere un concetto filosoficamente rilevante il tentativo d’immaginare che le cose, nel loro sussistere, possiedano quella coscienza implicita in grado di trascendere l’ora e il singolo momento della loro stessa creazione. Percependo tramite coloro che ne fanno uso, di volta in volta le precipue associazioni umane, inclusa quella che determina il coordinamento occasionalmente soggettivo tra causa ed effetto. Vedi l’impetuoso fiume cristallizzato di cemento, metallo e vetro, che il lessico contemporaneo ama definire megalopoli della trascendenza, ovvero centro imprescindibile di tutte le moderne aspirazioni, desideri e progetti sia presenti che futuri. Un luogo in cui sarebbe facile essere felici, secondo lo stereotipo delle allegorie bucoliche e l’impostazione “innata” della nostra esistenza, il cui valore può essere misurato (molti ne sono convinti) nelle ore in cui si mettono la testa e spalle fuori dal gravoso iter ripetuto del quotidiano. Il che risulta essere d’altronde una questione di punti di vista, come quelli garantiti da un particolare tipo di organi sensoriali, più imponenti di quelli di una balenottera azzurra ma anche maggiormente statici, in quanto un prodotto ineccepibile dell’immaginazione pensante. Iride, pupille e sclere, per non parlare quindi di quel naso e un gran paio di baffi, sotto cui compare di sottecchi il segno di una bocca che denuncia la migliore e più compromettente delle emozioni. Pura ed inadulterata, folle, immotivata allegria. Poiché se la città avesse un volto, questo è poco ma sicuro, ella ne farebbe uso per interfacciarsi con noialtri, operosi creatori della sua tangibile essenza; mentre di rimando e per il nostro conto, parleremmo a quei palazzi con un tono non dissimile da quello usato per bambini o cani domestici, accarezzandone abbaini e le ringhiere in segno di ringraziamento per il loro contributo al bene della collettività che ne abita le cavità interiori o “stanze”. Per l’acquisizione di un’inclinazione alla reciproca tolleranza più profonda ma che dico, per certi versi, persino migliore.

E c’è un fondamentale ottimismo di contesto nell’opera pregressa, ivi incluso il suo singolo contributo architettonico al centro della Bassa Sassonia di Braunschweig, dell’artista newyorchese James Rizzi, defunto prima del suo tempo nel 2011 all’età di soli 61 anni mentre faceva ciò che amava maggiormente e che costituisce il proprio principale lascito ad una sempiterna collettività con il prezioso incarico d’interpretarlo. Traendone ottimi pensieri, come quelli suscitati dal complesso di uffici oggi noto con il nome di Happy Rizzi House, la più spettacolare divagazione dall’aspetto che tendiamo a dare per scontato in un qualsiasi tipo di edificio, ma anche la realizzazione materiale di un qualcosa che lui aveva lungamente teorizzato in forma grafica, l’immagine specchiante di quel tentativo, universalmente complicato, di sorridere a una vita che sorride in cambio. Siamo tutti, in fin dei conti, acciaiose sfere che rimbalzano tra i ponti e rampe di un immenso flipper amorale e privo di pregiudizi. Tanto vale, a tal fine, che abbia il miglior look immaginabile e ci faccia, di tanto in tanto, l’occhiolino…