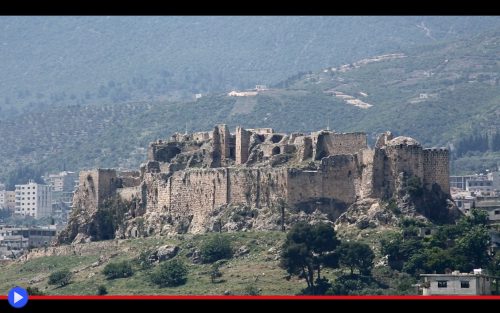

È cosa nota che la realtà superi spesso la fantasia ma vi sono casi particolari in cui questi due aspetti, per quanto ci è possibile desumere, si mescolarono a tal punto da diventare indistinguibili, giungendo a generare improbabili mitologie con validi riscontri, agli occhi degli storici, nella progressione storica degli eventi. Perché ad esempio il più potente sultano e protettore della Sunna dell’XI secolo, Saladino il grande, avendo posto sotto assedio la roccaforte siriana del suo più acerrimo nemico nel 1176 di ritorno dalla campagna yemenita, scelse improvvisamente di ritirare l’esercito per sedersi quietamente sul trono egiziano? Si può affermare a tal proposito che vi siano varie possibili interpretazioni di tale scelta. Ma le narrative più frequentemente ripetute coinvolgono tutte, in un modo o nell’altro, l’intervento diretto della mano del Vecchio della Montagna. Sotto forma del suo stesso gesto d’infiltrarsi, sotto mentite spoglie, nella tenda dell’odiato condottiero. Per lasciarvi, a seconda delle versioni, un cornetto nella forma del sigillo a lui associato, oppure il corpo esanime di un fidato luogotenente. “Doni” accompagnati, ad ogni modo, da un coltello avvelenato ed un cortese invito scritto a lasciar perdere l’idea di partenza, rinfoderando la scimitarra grondante del sangue dei Nizariti. Quella stessa corrente parte dell’Islam Sciita, nata nell’attuale Iran presso la fortezza di Alamut e diventata influente circa un secolo prima, sotto l’egida del suo sovrano Hasan-i Sabbah, che anche per questo aneddoto sarebbe stata associata nelle cronache con il termine di dubbia precisione storica di Assassini. Molti dimenticano, tuttavia, come il castello di cui abbiamo fin qui parlato ed il relativo shaykh al-jabal (letteralmente “capo tribale della montagna”) menzionati anche da Marco Polo, non potessero semplicemente essere gli stessi, per una mancata corrispondenza cronologica e della collocazione geografica degli eventi. Essi potrebbero nel resto essere identificati nella figura del condottiero Rashid ad-Din Sinan e la rocca situata sopra la città di Masyaf, tra le colline da cui ha inizio la catena montuosa di Jabal Ansariyah. Un luogo molto noto ai videogiocatori o appassionati di cultura digitale contemporanea, per la sua ricostruzione fantastica all’inizio della serie interattiva Assassin’s Creed, in cui i celebri consumatori di hashish (traduzione, anch’essa, messa fortemente in dubbio dai filologi dei nostri giorni) hanno assunto le caratteristiche di antichi protettori dell’umanità dai rischi derivanti da misteriosi e potentissimi manufatti alieni. Eppure tralasciando questa parte, che potremmo eufemisticamente definire come alquanto speculativa, resta indubbia in tale opera una certa ricerca di precisione estetica nella formale rappresentazione di quei tempi e luoghi.

castelli

Gaztelugatxe, lunga passerella verso l’eremo di un immaginario castello dei draghi

È sorprendente, e in qualche modo rassicurante, prendere nota di come non tutti i luoghi segregati o irraggiungibili siano stati necessariamente utilizzati nel corso della storia umana con finalità militari, costruendo su di essi valide fortezze, mura invalicabili o svettanti guardianie dotate di plurime piattaforme di tiro. Il che non ha impedito, d’altra parte, alla fantasia di galoppare con il suo immancabile entusiasmo, in maniera conforme alle percepite necessità di dare una forma estetica alle descrizioni di ciascun autore. Personaggi come George Martin e registi del calibro di Benioff e Weiss, ciascuno collegato a suo modo ad uno dei fenomeni televisivi di maggior portata dell’ultimo decennio: la serie del Trono di Spade, con le sue plurime battaglie, drammi e tradimenti tra le famiglie di un immaginario mondo liberamente ispirato all’Europa medievale. L’originale circostanza, caso vuole, per l’esistenza del tutto speculativa del castello noto come Roccia del Drago, costruito dall’antica dinastia dei re Targaryen come roccaforte utile all’allevamento del proprio animale simbolo, creatura sputafuoco dalle notevoli potenzialità belliche e proporzioni. Una dimora edificata tramite la fusione della roccia stessa, mediante l’utilizzo di arti magiche dimenticate, con alte torri, barbacani ad angolo retto e un mastio principale ricoperto dalle forme architettoniche allusive a teste di rettili ed ali di pipistrello, come si confà ad un simile contesto architettonico di rappresentanza. E potrebbe perciò risultare in una prima battuta perplesso, poi stupito, uno spettatore pregresso di tali puntate nell’avvicinarsi alla costa settentrionale dei Paesi Baschi ed in modo particolare non lontano dal comune di Bermeo, situato sul lato spagnolo di quel territorio, nel riconoscere il particolare luogo ma senza vedere quelle forti mura. Una valida allucinazione visuale, ovvero il semplice prodotto degli effetti speciali. Pur nell’assoluta e inconfondibile fedeltà del contesto d’appartenenza ed in modo particolare il suo unico percorso d’accesso, posto nuovamente al centro delle telecamere nel corso di alcune scene culmine del più recente prequel, House of the Dragon. Sto parlando, per l’appunto, del notevole isolotto di Gaztelugatxe (pron. Gas-Tii-Lu-Gat-seh) sopra le cui rocce a picco sul mare di Cantabria sorge davvero un piccolo edificio, dalla forma architettonica chiaramente dedicata alle attività sacre della Cristianità e tutto ciò che questo prevede. A partire, in base alla cronologia largamente speculativa di cui disponiamo, da un remoto nono secolo d.C, quando s’iniziò a narrare la storia locale di uno sbarco pregresso su queste spiagge di San Giovanni Battista in persona, con presumibili finalità di portarvi la novella del Signore e in qualche modo prima di recarsi nuovamente in Giordania, dove avrebbe poi subìto il martirio della decapitazione. Occasione durante la quale, narra il racconto, in assenza del pratico viale d’accesso che oggi possiamo ammirare, il santo avrebbe risalito il promontorio con soli tre balzi, lasciando altrettante impronte del proprio passaggio che avrebbero mistiche capacità taumaturgiche diventando il segno indelebile della benevolenza dell’Altissimo nei confronti dei suoi fedeli. Qualcosa che, invero, avrebbe potuto cambiare la qualifica di un tale luogo nell’ambiente fortemente militarizzato dei Sette Regni…

Lo stratificato castello che sorveglia l’accesso fluviale della Polonia

Stephen Báthory, supremo voivoda della Transilvania, mise piede in quel fatidico 1577 sull’altura di fronte alla città “libera” di Danzica, il cui popolo era stato obnubilato dalle bugie degli Asburgo. “Sia dannato Massimiliano II” pronunciò sommessamente tra se e se l’aspirante sovrano di Polonia e Lituania, mentre ripensava ai passaggi tormentati che lo avevano portato a spodestare sul campo di battaglia il suo rivale Gáspár Bekes, capace di aspirare al merito della stessa elezione. Ma il Sacro Romano Impero, come sapevano tutti nobili d’Europa, era uno stagno dove soltanto il pesce dai denti più affilati poteva sperare di prevalere, anche a costo di mandare a infrangersi l’intero grande pubblico dei suoi fedeli soldati contro alte mura o devastante fuoco di sbarramento. Quindi rivolgendosi ai suoi capitani che avevano recentemente completato il rapporto sulla situazione, diede l’ordine che bene o male tutti si erano aspettati. “Riscaldate le palle di cannone. Voglio che siano incandescenti prima di abbattersi sulle mura del nemico. Faremo vedere a quegli stolti mercenari scozzesi come combatte un vero esercito del centro d’Europa” Sette mesi. Sette mesi della sua vita gli era costata questa futile campagna, iniziata nel momento in cui la gente del più importante e prosperoso porto sulla costa del Mar Baltico si era improvvisamente ribellato, rifiutando il suo diritto di succedere al compianto Re Sigismundo II Augusto, come marito di sua sorella. Contingenza alquanto insolita per cominciare una sanguinosa serie di battaglie sul confine ed oltre i limiti della Confederazione, come sancita dal trattato di Varsavia stipulato soltanto quattro anni prima. Ma Danzica, da sempre, aveva costituito un caso da gestire separatamente. Per la sua posizione strategica alla foce del Martwa Wisła (“Vistola morta”) un fiume d’importanza fondamentale nel passaggio dei commerci verso il cuore di quei territori. E la veemenza con cui erano stati in grado di difenderlo, almeno fino a quella complicata serie di eventi. Culminanti con la battaglia di Lubiszewo, in cui i 12.000 miliziani e soldati di ventura assoldati dai ribelli erano stati sconfitti, senza eccessive difficoltà, dall’esercito di pari numero ma meglio equipaggiato al servizio del legittimo voivoda. Soltanto per ritirarsi, come era accaduto altre innumerevoli volte a partire dal XIV secolo, nella formidabile fortezza di Wisłoujście, soprannominata “la corona” per la sua forma utile a racchiudere e proteggere un’ampia area sotto il fuoco inevitabile dei suoi cannoni. E se soltanto l’ambizioso Báthory fosse giunto in questo luogo due secoli prima, quando al tempo dei cavalieri Teutonici queste mura erano state facilmente messe a ferro e fuoco da una semplice marmaglia asservita all’eresia degli Hussiti, la sua vittoria sarebbe stata senz’altro assicurata. Ma da quando all’inizio del XVI secolo Danzica si era trovata al centro del formidabile conflitto chiamato reiterkrieg o guerra dei cavalieri, tra il regno di Polonia e i discendenti di quegli stessi severi protettori della Cristianità, molti miglioramenti erano stati apportati a tale fondamentale complesso, fino ad aggiornarlo con le migliori tecnologie importate dalla Francia e l’Italia. Così che Wisłoujście era giunta a rappresentare, sotto molti punti di vista, il castello perfetto…

Gli eterogenei tesori cinesi nella fortezza meridionale del Buddha d’Oro

L’idea che la maggioranza delle metropoli d’Asia presentino un volto tradizionalista, improntato sull’architettura nazionale e identitaria che permette di distinguerle istantaneamente dalle loro controparti occidentali cessa progressivamente di mostrare una particolare rilevanza, nel momento in cui si prende atto della loro vastità e lo spazio riservato all’utilizzo pratico degli spazi. Luoghi come Pechino, Shanghai, Chongqing, pur essendo estremamente ricchi di palazzi e strutture storiche, nel momento in cui si lasciano i quartieri maggiormente documentati sulle guide turistiche rivelano la loro pura e più contemporanea essenza, fatta d’infrastrutture tecnologiche, svettanti grattacieli e isolati ben più avveniristici del classico concetto di hutong. Un contrasto mai più netto di quello direttamente osservabile nella città meridionale di Yulin, non troppo lontano dalla penisola vietnamita e l’isola di Hainan, eppure più simile per la sua impostazione urbanistica alla Cina corrente che al Sud-Est asiatico di cui dovrebbe, almeno geograficamente, essere tutta una parte. Per cui l’esposizione visuale dei molteplici reperti ed opere d’arte, qui fatte confluire attraverso i secoli in qualità d’importante centro d’interscambi commerciali ed amministrazione burocratica del Celeste Impero, sembrerebbe aver preso nei tempi moderni una piega senz’altro caratteristica, per non dire essenzialmente unica al mondo: la costruzione di un gigantesco palazzo, più simile a un castello nella propria configurazione, che costituisce anche per estensione la maggior struttura di siffatta natura dell’intero paese. Primato effettivamente strappato, nell’anno 1998 del suo completamento alla svettante costruzione tibetana del Potala, residenza del Dalai Lama tra il 1694 e il 1959, quando scelse di riparare all’estero per l’arrivo delle truppe d’invasione cinesi. Un gigante di “appena” 130.000 mq contro i circa 140.000 del Yuntian gong (云天宫 – Palazzo del Cielo) con la sua altezza di 108 metri e 21 piani, le torri laterali digradanti a circondare ed abbracciare un padiglione dal tetto a pagoda, nel quale si trova custodito il più grande Buddha d’Oro al chiuso del mondo, una formula impiegata in campo artistico per classificare tale tipologia di opere scultoree assemblate da una lega bronzea di color giallo intenso. Per un totale di 600 tonnellate, pari al peso di un enorme camion per il trasporto dei materiali grezzi nel campo delle miniere. Laddove nulla, nella complessiva concezione di questa struttura, lascia intendere uno spazio preponderante riservato a cognizioni di natura pratica o ingegneristica, con l’intento primario evidente di creare un’attrazione memorabile per lo sguardo dei visitatori, ma anche un simbolo capace di raggiungere la propria fama imperitura al di là dei semplici confini cinesi. Una vera e propria meraviglia scenografica, in altri termini, non del tutto scevra della dote di crearsi un imprescindibile alone di mistero…