Potente è la catena trofica quanto qualsiasi forza posta in essere dalla natura. Un’attrazione cui è tanto più difficile resistere, quanto maggiormente una determinata specie è situata ai vertici della piramide ecologica alimentare. Così il falco della prateria americana (F. mexicanus) spingendosi oltre i margini del secco, eppur vivido deserto del Mojave, scorse il più perfetto dei territori di caccia: un appezzamento limpido e del tutto privo di alberi utili a nascondersi, dominato unicamente da tre alte torri costruite dagli umani. Sopra la cui luce innaturale, innumerevoli passeriformi erano intenti a foraggiare nugoli d’insetti alla ricerca, come di consueto, di un punto ove beneficiare al massimo della concentrazione termica fornita dall’energia solare. Con l’unico campanello d’allarme di una crescita esponenziale della temperatura mentre completava l’avvicinamento, purtroppo incomprensibile al suo cervello di rapace, agilmente preparò la traiettoria necessaria per colpire la preda. Quando a un tratto, le sue piume s’incendiarono come nella punizione del superbo Icaro in fuga dall’arcano Labirinto. Trasformato dunque in una sfera fiammeggiante, il nobile uccello disegnò una tragica parabola, priva d’impattare rovinosamente al suolo. 173.000 specchi non del tutto immobili scattarono, al volgere di un singolo minuto, di alcuni significativi gradi a sinistra.

Ci avevano detto di non lasciarci impietosire dalle circostanze: “Per ogni volatile annientato durante il suo passaggio, la Centrale ad Energia Solare di Ivanpah contribuisce salvarne milioni.” Per la riduzione dell’inquinamento, chiaramente, il contrasto dell’effetto serra, il superamento dell’impiego delle centrali a carbone, la cui capacità di avvelenare e danneggiare il pianeta è in un certo senso prospettata by design, contrariamente al caso del nucleare, i cui effetti deleteri sono conseguenza dei più rari, ed auspicabilmente evitabili disastri. Non soltanto per i 392 Megawatt dichiarati come producibili in condizioni ideali, sufficienti ad alimentare 140.000 abitazioni statunitensi all’epoca della sua inaugurazione nel 2014, bensì come dimostrazione di una nuova strada percorribile, l’innovazione di un processo che sembrava all’epoca una potenziale svolta in grado di cambiare veramente le cose. Giacché il sito in questione, come potenzialmente desumibile dal suo singolare aspetto, non rientra ad oggi nella più diffusa categoria di centrali solari basati sul processo fotovoltaico. Quanto nella tipologia di approccio, molto diretto ed intuitivo, realizzato per la priva volta a Genova nel 1886 dall’ingegnere Alessandro Battaglia. Un impianto a concentrazione solare, in altri termini, concettualmente non dissimile dal terrificante specchio ustorio di Archimede, in base alla leggenda utilizzato per spezzare l’assedio navale di Siracusa. Con i numerosi e coordinati specchi indirizzati in questo caso, piuttosto che contro le vele di una flotta romana, in direzione di appropriati e funzionali torri sopraelevate. Capaci di trasformare tale accumulo d’energia termica, in elettricità. Con qualche fumante, inevitabile incidente pennuto sul percorso…

energia

Specchi nella vastità disabitata: non rallenta la sua crescita il nuovo nucleo rinnovabile dell’energia indiana

Il vantaggio che può derivare dall’appartenenza alla categoria dei paesi in via di sviluppo, rispetto ai centri storici dell’avanguardia tecnologica e scientifica nel panorama globale, è l’automatico superamento dei sistemi e metodologie pregresse, in grado di condurre a nuove vette d’eccellenza nell’applicazione della tecnologia. Nel caso unico dell’India poi, conquista coloniale in grado di acquisire lo status di potenza a partire dall’inizio dell’epoca moderna, questo potenziale sembrerebbe aver posto le basi di un processo in grado di mostrare la via da percorrere a molti di coloro che verranno dopo. Una di queste, l’installazione e sfruttamento delle rinnovabili, come reazione necessaria al fabbisogno energetico di un paese di 1,4 miliardi di persone alimentato principalmente a carbone, dove l’inquinamento urbano ha ormai raggiunto un livello critico per quanto concerne la salute delle persone. Ed è proprio per l’assenza di una sostanziale industria energetica basata sul nucleare, ad oggi corrispondente al solo 3,7 dell’elettricità complessivamente prodotto nel paese, che alcuni dei più vasti parchi di alimentazione alternativi al mondo sono stati costruiti nel Subcontinente attraverso gli ultimi anni. Fino al record assoluto del Gujarat Hybrid Renewable Energy Park, anche detto Parco Solare di Khavda, la cui vastità pari all’isola di Singapore o cinque volte la città di Parigi (72.600 ettari) da ricoprire totalmente in pannelli solari e pale eoliche parrebbe quasi concepita per riuscire a mettere alla prova l’immaginazione umana. Un progetto iniziato nel 2020, alla presenza del Primo Ministro Narendra Modi, che ne è da sempre uno dei principali propositori e sostenitori, con il raggiungimento del pieno potenziale di 30 GW previsto entro gli anni 2026-27. Un terzo più, tanto per essere chiari, della Diga delle Tre Gole in Cina, famosa per aver ridotto di 60 miliardesimi di secondi la rotazione del pianeta del Terra. Ciò grazie all’individuazione di un luogo ideale ai margini del Grande Deserto settentrionale di Thar, in una vasta pianura salina definita nei documenti esplicativi come “terra desolata” vista l’assenza di fauna endemica o qualsivoglia prospettiva coltivabile per la produzione di cibo. Semplificazione sostanziale dal punto di vista ecologico, comunque coadiuvata dalla sussistenza di ulteriori vantaggi: l’intensità e prevedibilità della luce diurna, data la vicinanza all’equatore, in aggiunta ai forti venti provenienti da Occidente per le masse d’aria fredda proveniente dal Mar Arabico…

L’ardua vita nei frantumatori di carbone, inferni generazionali della Pennsylvania del Novecento

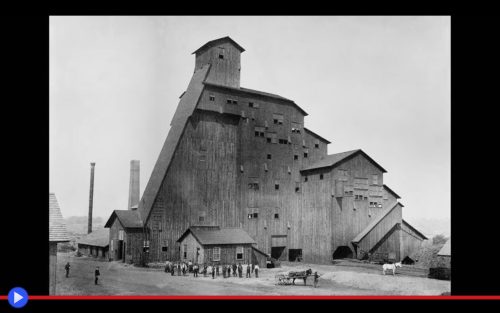

L’idea che la più duratura battaglia del pianeta sia stata combattuta tra uomo e natura è una preziosa semplificazione che ci offre l’opportunità di far passare i dettagli in secondo piano. Poiché nella visione nettamente giustapposta, tra il Caos e l’ordine, l’erratica deriva ed il rigido regime della cognizione di causa, non c’è alcuno spazio per le vittime collaterali, neppure nei vetusti metodi di cui ogni cosa si sarebbe potuta affermare, tranne che avessero il benessere come principale obiettivo. E fu questo il modo in cui a partire dal primo terzo del XIX secolo, realizzando che la trasformazione del calore in energia cinetica stava cambiando il mondo, si comincio a comprendere il valore intrinseco del cupo minerale bituminoso, estratto dalle cave fino a quel momento in quantità sostanzialmente limitate. Giacché la lignite come carburante era più facilmente disponibile, ed aveva un costo comparativamente inferiore. Ma le foreste, giù nel Vecchio Continente, andavano esaurendosi e ciò favorì la nascita di un tipo di processi nuovi. Rapidamente trasportati, accompagnando il flusso dell’immigrazione, all’altro lato dell’Atlantico in attesa. Il minerale antracite, estratto dai depositi vegetali dell’antichissima Preistoria, era caratterizzato da un quantità di carbonio superiore e si dimostrò capace di raggiungere temperature maggiormente elevate. Tutto ciò che sarebbe servito, per massimizzarne il potenziale commerciale, era l’implementazione di un più alto grado d’efficienza nel trasferimento dalla miniera al consumatore. Fu attorno al 1830 dunque che gli addetti all’estrazione cominciarono, su preciso ordine delle compagnie committenti, a dividere questa pietra friabile in diversi cumuli basati sulle dimensioni. I loro attrezzi, rastrelli e reti perforate, risultavano crudamente efficaci in tale mansione, benché in molti avessero compreso che ampi margini migliorativi erano presenti. Finché stagliandosi contro il paesaggio rurale, non sorse il primo esempio magnifico di un nuovo tipo di alto castello.

Lo scenario principale era la Pennsylvania, stato della Costa Ovest a ridosso della regione dei Grandi Laghi, dove figurava uno dei maggiori depositi di tale carburante noti fino all’inizio dell’epoca contemporanea. Un’opportunità che semplicemente non poteva essere fatta passare in secondo piano, favorendo l’implementazione in larga parte sperimentale di un approccio alternativo alla pulizia e suddivisione del materiale. Il cui nome, collegato imprescindibilmente a quel particolare contesto storico e geografico oltre a una riconoscibile struttura architettonica, sarebbe stato quello di coal breaker, ovvero in senso letterale “frantumatore/spaccatore di carbone”. Spesso il singolo edificio più alto delle plurime comunità rurali che decidevano d’investire in tal senso, tale sinistra ed incombente fabbrica ante-litteram non trovava d’altra parte nel suo peso in termini di risorse pecuniarie investite il costo maggiormente significativo per la presunta società civilizzata. Bensì nella maniera in cui esso diventava l’unica destinazione possibile, per chiunque fosse privo di risorse familiari necessarie alla sopravvivenza e non ancora sufficientemente prossimo all’età adulta, da potersi guadagnare l’agognato pane lavorando nei campi…

A proposito delle meduse che hanno bloccato la maggiore centrale nucleare di Francia

Considerando attentamente l’esiziale vulnerabilità di un asset strategico come una grande centrale elettrica alimentata mediante l’utilizzo di carburante nucleare, è significativo il potenziale problematico di collocarla presso quello che costituisce per definizione il punto debole dei continenti: quella linea di demarcazione, più concreta che ideale, situata in modo tale da dividere la terra e il mare. Sulla costa come Fukushima, dove l’acqua del Pacifico serviva a raffreddare quei reattori eppure, l’innalzarsi di quella potente onda avrebbe reso manifesto il rischio di quella terribile deflagrazione finale. E non è certo un caso se da questo lato del globo terracqueo, nello stesso sito da cui le forze britanniche ed i loro alleati vennero imbarcati per lasciare temporaneamente agli autoritarismi il controllo d’Europa, un altro tipo di battaglia viene combattuto in modo ininterrotto a partire dal 1980. L’anno di accensione di quella che sarebbe diventata nota come la centrale di Gravelines a 24 Km da Dunkirk, da sempre in bilico tra funzionale presa di coscienza della propria utilità inerente assieme a dolorose considerazioni in merito al nostro presente e l’eventuale futuro. Così come durante il disastro giapponese del 2011, vennero varati piani per incrementare la sua sicurezza, e costruite lunghe, dispendiose dighe contro l’energia del Mare. Ma non è sempre possibile riuscire a prevedere in quale modo, questa volta, avrebbero trovato un’espressione le fondamentali rimostranze del dio Nettuno.

Il fenomeno si è reso manifesto dunque la scorsa domenica (10 agosto 2025) quando i tecnici supervisori avrebbero immediatamente riscontrato un’effettiva quanto preoccupante anomalia. Ovvero l’arresto automatico, in maniera pressoché contemporanea, di tre reattori sui sei presenti all’interno dell’impianto, per quello che sembrava un guasto ad ampio spettro dell’impianto di raffreddamento, necessario a prevenire l’inarrestabile fusione del nocciolo centrale. Situazione presto contestualizzata grazie al sopralluogo necessario, valido a confermare l’occorrenza di un fenomeno piuttosto raro ma non del tutto inaudito: letterali migliaia di meduse appartenenti alla classe degli Scyphozoa, spiaggiate attorno a quelle mura come risucchiate dentro i tubi degli afflussi idrici, fino al punto d’intasarli con i loro fragili e mollicci corpi tentacolari. Il genere di casistica capace di evocare l’immediato fascino della stampa e gli altri media internazionali, sebbene una percentuale relativamente bassa degli autori coinvolti si sarebbe trovata incline ad offrire l’identificazione della specie effettiva, protagonista di una tale proliferazione repentina ed altrettanto rara nel mare del Nord. Fatta eccezione per talune testate francofone tra cui TV5 Monde, trovatasi a citare il risultato delle osservazioni compiute dall’Istituto Nazionale dello Sfruttamento dei Mari (Ifremer) sull’argomento che nella persona della biologa Elvire Antajan ha pronunciato finalmente il necessario appellativo binomiale latino: Rhizostoma octopus, un tipo di cnidaria strettamente imparentata con la maggiormente familiare R. pulmo, soprannominata dalle nostre parti come il polmone di mare. Un potenziale quanto utile spunto di approfondimento ulteriore…