L’idea che la più duratura battaglia del pianeta sia stata combattuta tra uomo e natura è una preziosa semplificazione che ci offre l’opportunità di far passare i dettagli in secondo piano. Poiché nella visione nettamente giustapposta, tra il Caos e l’ordine, l’erratica deriva ed il rigido regime della cognizione di causa, non c’è alcuno spazio per le vittime collaterali, neppure nei vetusti metodi di cui ogni cosa si sarebbe potuta affermare, tranne che avessero il benessere come principale obiettivo. E fu questo il modo in cui a partire dal primo terzo del XIX secolo, realizzando che la trasformazione del calore in energia cinetica stava cambiando il mondo, si comincio a comprendere il valore intrinseco del cupo minerale bituminoso, estratto dalle cave fino a quel momento in quantità sostanzialmente limitate. Giacché la lignite come carburante era più facilmente disponibile, ed aveva un costo comparativamente inferiore. Ma le foreste, giù nel Vecchio Continente, andavano esaurendosi e ciò favorì la nascita di un tipo di processi nuovi. Rapidamente trasportati, accompagnando il flusso dell’immigrazione, all’altro lato dell’Atlantico in attesa. Il minerale antracite, estratto dai depositi vegetali dell’antichissima Preistoria, era caratterizzato da un quantità di carbonio superiore e si dimostrò capace di raggiungere temperature maggiormente elevate. Tutto ciò che sarebbe servito, per massimizzarne il potenziale commerciale, era l’implementazione di un più alto grado d’efficienza nel trasferimento dalla miniera al consumatore. Fu attorno al 1830 dunque che gli addetti all’estrazione cominciarono, su preciso ordine delle compagnie committenti, a dividere questa pietra friabile in diversi cumuli basati sulle dimensioni. I loro attrezzi, rastrelli e reti perforate, risultavano crudamente efficaci in tale mansione, benché in molti avessero compreso che ampi margini migliorativi erano presenti. Finché stagliandosi contro il paesaggio rurale, non sorse il primo esempio magnifico di un nuovo tipo di alto castello.

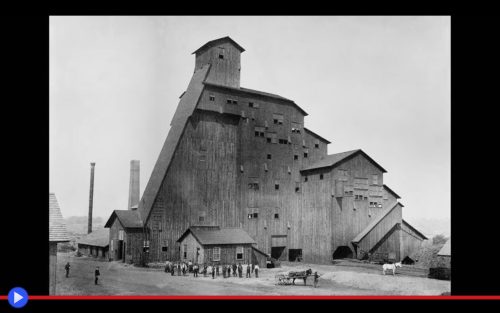

Lo scenario principale era la Pennsylvania, stato della Costa Ovest a ridosso della regione dei Grandi Laghi, dove figurava uno dei maggiori depositi di tale carburante noti fino all’inizio dell’epoca contemporanea. Un’opportunità che semplicemente non poteva essere fatta passare in secondo piano, favorendo l’implementazione in larga parte sperimentale di un approccio alternativo alla pulizia e suddivisione del materiale. Il cui nome, collegato imprescindibilmente a quel particolare contesto storico e geografico oltre a una riconoscibile struttura architettonica, sarebbe stato quello di coal breaker, ovvero in senso letterale “frantumatore/spaccatore di carbone”. Spesso il singolo edificio più alto delle plurime comunità rurali che decidevano d’investire in tal senso, tale sinistra ed incombente fabbrica ante-litteram non trovava d’altra parte nel suo peso in termini di risorse pecuniarie investite il costo maggiormente significativo per la presunta società civilizzata. Bensì nella maniera in cui esso diventava l’unica destinazione possibile, per chiunque fosse privo di risorse familiari necessarie alla sopravvivenza e non ancora sufficientemente prossimo all’età adulta, da potersi guadagnare l’agognato pane lavorando nei campi…

Nacque dietro simili vetuste mura, in tal modo, una nuova classe sociale effimera, artificialmente alimentata con il fine facilmente comprensibile d’incrementare i profitti. Senza il benché minimo scrupolo né considerazioni sulle conseguenze a medio e lungo termine: come spiegare, altrimenti, l’età media dei sempre più diffusi e tristemente celebri breaker boys? I ragazzi dell’antracite, come avremmo potuto chiamarli nel nostro idioma se non fossero stati, per fortuna, un appannaggio esclusivo delle nazioni capaci di cavalcare l’iniziale onda della Rivoluzione Industriale, iniziavano attorno ai 13-14 anni e raramente superavano i 25 sul posto di lavoro, prima che problemi di salute o i frequentissimi incidenti portassero a sostituirli con la schiera di altre vittime altrettanto ben disposte ad essere fagocitate dagli ingranaggi del sistema vigente. Là dentro, nelle oscure e polverose sale dell’irregolare edificio, seduti sulle panche innanzi a un serpeggiante nastro trasportatore alimentato da una caldaia a vapore, spendendo le proprie energie in una serie di mansioni tanto ripetitive quanto, ahimè, necessarie. L’effettivo funzionamento di uno spaccatore di carbone, alle origini della sua forma architettonicamente riconoscibile già prima del 1900 con una quantità limitata di variazioni, prevedeva infatti che il materiale di partenza fosse sollevato ed introdotto dal più alto di una serie di livelli, dove i giovani impiegati fino a 10 ore al giorno cominciavano il processo di rimozione delle impurità più evidenti (principalmente pezzi di scisto ed ardesia). Passando poi al penultimo piano, dove i pezzi di carbone venivano fatti transitare attraverso una serie di griglie di suddivisione grossolane in base alle dimensioni, suddividendoli verso il passaggio successivo del procedimento. Una procedura che continuava al terzultimo, dove venivano si trovavano separati ordinatamente nelle diverse misure commercializzabili: “pezzo”, “stufa”, “uovo”, “castagna”… Quindi al primo da terra, veniva effettuato il grosso del lavoro manuale dei boys, presenti ad ogni modo in ciascun piano, incaricati ancora una volta di filtrare e purificare il carbone, eliminando con setacci la polvere e scartando i frammenti diventati troppo piccoli per essere effettivamente immessi sul mercato. Nel cumulo degli scarti a livello del terreno, nel frattempo, altri di loro recuperavano i pezzi gettati per errore, reinserendoli laboriosamente nel percorso di processazione. Tutti compiti in parole povere massacranti, non soltanto per la ripetitività dei gesti ma anche vista la mancanza di ausili e procedure di sicurezza che oggi tenderemmo giudicare essenziali. I guanti erano tanto per cominciare del tutto assenti, così che i lavoratori potessero più facilmente afferrare i pezzi di carbone piccoli ed umidi con un più alto grado di efficienza. Ma i pezzi di pietra che rimuovevano erano spesso piccoli e taglienti, causando ferimenti pressoché continui. Inoltre un attimo di distrazione bastava a finire intrappolati nel nastro trasportatore, con conseguenze fin troppo terribili da descrivere ma non così difficili da immaginare. Anche sottraendosi alle quali, difficilmente si sarebbe scampati alle condizioni croniche respiratorie come l’asma e l’antracosi, inevitabilmente derivanti dal trascorrere la propria vita in un ambiente così malsano.

Con un graduale nonché inarrestabile miglioramento delle condizioni di lavoro, grazie all’introduzione di tecnologie automatiche ai diversi livelli della filiera, i breaker boys continuarono cionondimeno ad essere impiegati largamente ben oltre l’inizio dell’ultimo secolo dell’Era Moderna. Con circa 24.000 minorenni all’interno delle infernali fabbriche stimati nella sola Pennsylvania nel 1907, una stima tra l’altro probabilmente conservativa e rivista verso il basso, in osservanza alle molte improduttive proteste dell’opinione pubblica ed una classe politica soltanto parzialmente efficiente, che al massimo regolamentò la distanza minima degli opifici dalle miniere per ridurre il rischio di crolli ed incendi.

Fortemente indipendenti ed inclini ad organizzarsi nella versione prototipica di quelli che sarebbero in seguito diventati i sindacati dei lavoratori statunitensi, i ragazzi del carbone impararono per questo a combattere da soli le proprie battaglie. Ma la repressione degli scioperi era durissima e sfociava talvolta nella più efferata violenza, come nel celebre caso del massacro di Lattimer del 1897. Quando una masnada guidata dallo sceriffo locale, coinvolto dagli amministratori dell’eponima miniera, entrarono in conflitto coi manifestanti e sindacalisti principalmente di nazionalità slava, dopo che avevano tentato di sottrarre una bandiera americana che faceva da apripista al corteo. Il che avrebbe condotto ad un conflitto sfociato nell’impiego dei fucili forniti dalla polizia, facendo fuoco sulla folla e finendo per uccidere 19 persone principalmente colpite alle spalle. Tragico evento la cui presa di coscienza, con la costruzione di un monumento commemorativo da parte del concilio cittadino, avrebbe richiesto la cifra record di ben 75 anni. Il che dimostra quanto una certa parte del popolo statunitense fosse, ancora fino alla metà del secolo scorso, poco incline a riconoscere i mali pregressi causati dal revisionismo storico in materia di schiavismo. Ancora oggi praticato con profitto significativo in circostanze meno trasparenti, dietro le pareti altrettanto private, ma addirittura meno permeabili degli istituti punitivi americani dei nostri giorni.