In ogni circostanza immaginabile fin dalla creazione della civiltà, ampie fasce di popolazione hanno sempre cercato una cosa sopra ogni altra: il profitto. Così come millenni di anni fa, gli insediamenti di poche migliaia di anime hanno animato il complesso reticolo di terre emerse delle Cicladi, chiedendo il pedaggio ai viaggiatori sul sentiero dell’Asia Minore, il 1976 in Germania vide il compiersi di una bizzarra transazione. Quando il curatore del Museo Statale del Baden a Karlsruhe, Jürgen Thimme, si trovò a pagare 35.000 franchi alla figura misteriosa di un mercante d’arte, che aveva acquisito per vie traverse un paio di oggetti dal notevole pregio archeologico. Il primo era una statuetta stilizzata, raffigurante il tipo di figura umana particolarmente apprezzata nell’arte antica delle isole Saliagos e Antiparos, punti di riferimento per gli scavi effettuati nelle duemila e più isole a settentrione dell’antico polo della cultura Minoica, la grandiosa e monumentale Creta. Ed il secondo, qualcosa di decisamente più complesso ed inusitato: un recipiente di terracotta o pietra dalla forma particolarmente appiattita, con un lato finemente decorato da una costellazione di spirali geometricamente interconnesse. E quello che poteva essere un manico all’estremità, o ancor più probabilmente l’attacco ad una componente in materiale deperibile, come un’asta, una corda o un piedistallo di qualche tipo. Dopo un primissimo momento di straniamento, d’altra parte, non fu difficile inserire il reperto nel suo contesto. Considerandolo su base pratica un esempio tipico di tegàni (τηγάνι) o “padella”, così come era stato definito dagli archeologi una classe d’implementi con funzione possibile di prestigio individuale, ritrovati esclusivamente nelle tombe di maggior pregio dei suddetti luoghi di studio. Possibilmente con funzione religiosa o iconica di qualche tipo, benché in questo caso ancor più di molti altri è del tutto appropriato esprimersi mediante l’uso del condizionale; visto come nel trascorrere delle decadi, o persino secoli dal primo tentativo d’interpretazione, nessuno sembri essere riuscito a giustificare al di là di ogni dubbio l’esistenza di tale orpello. Siamo del resto innanzi ad una delle civiltà della tarda Età del Bronzo, per cui la scrittura era un’attività praticata in circostanze limitate e/o mediante l’uso di risorse in grado di resistere integre fino ai nostri giorni, il che dal punto di vista dello studio è funzionalmente la stessa identica cosa. E sembrerebbe aver condotto ad una pletora di percezioni contrastanti, per quanto concerne essenzialmente ciò che potrebbe essere la rappresentazione pratica di una particolare storia o vicenda mitologica, per noi irraggiungibile quanto una conversazione diretta con lo stesso Platone. Salvo l’utilizzo di un qualcosa di potenzialmente utile, per quanto meno risolutivo rispetto a come si tenda nella maggior parte dei casi a pensare: la logica deduttiva, ovvero il senso comune applicato a determinati elementi inalienabili della vita su questa Terra…

manufatti

La grande vasca nella villa che la Russia ha dimenticato: tonnellate di granito per il bagno del suo sovrano

In un’affermazione popolare che non vuole essere mero commento storico, ma piuttosto una freddura politicizzata rivolta ai trascorsi nazionali dei secoli passati, i russi sono soliti affermare che il periodo monarchico abbia lasciato in eredità al paese tre imponenti quanto inutili manufatti: un cannone che non ha mai sparato; una campana che non ha mai suonato; una vasca da bagno che non è mai stata riempita. Probabilmente… Chi può dirlo, davvero? 8.000 secchi d’acqua sono tanti, soprattutto nel primo trentennio dell’Ottocento, quando Alessandro I era solito recarsi presso la sua residenza per così dire “segreta” nel condurre la sua tresca clandestina con la figlia del banchiere di corte e barone Osip Petrovich, Sofia Velyo. Il fatto d’altra parte è che a differenza dello strumento metallico privo di batacchio esposto al Cremlino e l’adiacente bombarda semplicemente troppo grande per essere utile, la vasca del palazzo Babolovsky presso il villaggio vicino San Pietroburgo di Tsarskoe Selo risponde se non altro ai crismi di una perizia costruttiva priva di difetti e pressoché assoluta nella sua apprezzabile realizzazione. Essendo non a caso il prodotto dello scalpello di Samson K. Sukhanov, lo scultore leggendario cui vengono attribuiti numerosi monumenti di questo periodo storico particolarmente incline alla celebrazione del grandeur monarchico ereditato dal tardo Rinascimento. Così come questa intera struttura, originariamente fatta costruire nel 1782 all’architetto I.V. Neelov sul terreno di una dacia dalla nonna di Alessandro, Caterina la Grande, al fine di donarla al suo favorito nonché autore politico del colpo di stato contro il marito Pietro I, il principe Grigorij Aleksandrovič Potëmkin. Sovrana illuminata e nota mecenate delle arti, nonché di opere d’ingegneria dalla portata significativa, che in epoca coeva all’edificazione del suo Grande Palazzo di Carskoe Selo in questo tratto di foresta paludosa e precedentemente disabitata commissionò assieme al maniero la costruzione di una diga, canali ed un giardino formale in stile inglese, benché il nobile recipiente di quel dono sarebbe stato destinato a utilizzarlo solamente una manciata di volte negli anni a seguire. Cui fece seguito un lungo periodo di abbandono, fino alla riapertura e aggiornamento delle sale ad opera del nuovo Imperatore, che amava particolarmente un luogo tanto isolato, al punto da farlo restaurare ed ampliare ad uno dei fondatori dello stile Impero, Vasily Stasov. Fu dunque nel 1823, grazie al coinvolgimento tra gli altri dell’ingegnere spagnolo Agustín de Betancourt, che lo Zar decretò di far portare in situ qualcosa di eccezionalmente notevole e imponente: lo strumento ideale per la pratica dei bagni freddi, che da educazione egli considerava un’importante risorsa per poter preservare lo stato di salute di un lungimirante sovrano…

L’irrisolta questione archeologica del cubo verde nel Grande Tempio ittita

In una delle prime vicende storiche di cui si abbia una chiara ed integra testimonianza scritta, nel 1259 a.C. fu fissato finalmente l’importante incontro tra emissari del faraone d’Egitto Ramses II e l’imperatore Hattusili III, supremo signore delle terre d’Anatolia situate tra il Mar Nero e il Mediterraneo. Il loro obiettivo, stipulare la pace ritenuta infine necessaria, ben 15 anni dopo la devastante battaglia di Kadesh, costata ingenti perdite ad entrambe le vaste società della tarda Era del Bronzo, rispettivamente minacciate a questo punto dai Popoli del Mare e dagli Assiri, nemici molto più difficili da contenere. Il testo firmato da entrambi i sovrani dunque, immediatamente ritenuto sacro, sarebbe stato riportato sulle pareti dei templi di Tebe e di Karnak. Mentre gli antenati degli odierni abitanti della Turchia avrebbero fatto utilizzo di una più maneggevole tavoletta di argilla con iscrizione cuneiforme, destinata a trovare una collocazione nel maggiore luogo di culto della loro capitale Hattusa, situata 150 Km ad est dell’odierna Ankara. Un luogo in cui gli Dei trovavano accoglienza, nella forma terrena di statue in cui si riteneva risiedesse il loro spirito solenne, all’interno di maestosi templi. Nel più grande ed importante dei quali, secondo alcuni archeologi, risiede ancora adesso quello che potrebbe essere un addizionale pegno di quel significativo intento di pace: un cubo smussato di pietra tendente al verde, probabilmente costituito da nefrite o serpentina, del peso di una tonnellata circa e 69 cm di lato. Qualcosa che potrebbe o meno collegarsi al presunto potere mistico di ambo le tipologie di pietre, nei tempi antichi considerate da talune culture come in grado di arrecare guarigioni da svariate malattie, o la credenza folkloristica secondo cui tale implemento potrebbe contribuire alla realizzazione di qualsiasi tipo di desiderio. Ancorché appaia altrettanto plausibile l’ipotesi secondo cui l’oggetto potrebbe essere stato inviato come pegno da parte del signore del Nilo in persona, che a sua volta potrebbe aver ricevuto un dono simile dai suoi vicini che venivano in tal modo legittimati. D’altra parte nessuno studioso dal curriculum accademico degno di nota, a partire dall’inizio degli studi ittiti verso il concludersi del XIX secolo, sembrerebbe essersi espresso sull’argomento, essendo il materiale della pietra non così difficile da reperire nel contesto minerario della Turchia, né sufficientemente ponderoso da rappresentare un mistero dal punto di vista logistico e dei trasporti. Rappresentando in tal senso, nient’altro che l’ennesima testimonianza nel contesto di un sito chiave come quello di Hattusa, concettualmente indistinguibile dai numerosi possibili plinti monumentali o perché no, seggi temporanei per i praticanti di diverse possibili ritualità religiose. Ancorché resti necessaria sottolineare la distinzione estetica della pietra da ogni altra situata attorno, tale da aver suscitato nel corso dei secoli numerose teorie collaterali, senza contare i folkloristici pellegrinaggi condotti da coloro che speravano di ottenere un qualche tipo di concessione dall’antico, ponderoso simbolo smussato dal loro tocco attraverso innumerevoli generazioni pregresse. Il che, se non altro, ha salvato da un destino simile le altre imponenti e maggiormente documentate testimonianze di un’epoca ed un luogo, che potremmo individuare come uno dei primi esempi di ambiente metropolitano nella storia dell’uomo…

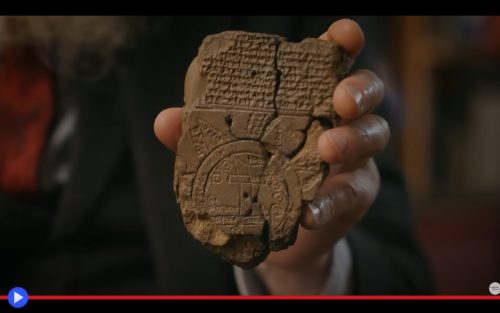

Il mappamondo babilonese: logiche del manufatto che anticipò la geometria dei continenti

Come una stele di Rosetta per la geografia, a lungo tempo si è cercata la testimonianza in grado di enunciare, per la comprensione dell’uomo contemporaneo, la relazione istituita in termini concettuali tra lo spazio fisico e la posizione delle civilizzazioni, intese come antichi regni, imperi o mere città stato degli ancestrali secoli lungamente trascorsi. Un mappa, d’altro canto, è stata il concetto maggiormente fluido tra le rappresentazioni delle condizioni naturali vigenti, principalmente in funzione di fattori culturali, esplorazioni già condotte e persino il rapporto matematico tra le distanze, conseguente da calcoli non sempre comprensibili a distanza di tempo. C’è tuttavia un solo esempio di tale realizzazione che possa essere preso seriamente come riferimento, volendo utilizzare i termini di precedenza cronologica dettati dal trascorrere dei millenni. Venne ritrovata, così dicono le cronache, durante uno scavo archeologico della metà del XIX secolo a Sippar prima di essere venduta o donata nel 1882 al British Museum di Londra, dove come possiamo facilmente constatare è custodita tutt’ora. Trattasi di un frammento di tavoletta di terracotta, parzialmente ricomposto, con il nome altisonante di Imago Mundi, causa la teoria predominante secondo cui potrebbe, o dovrebbe, rappresentare la visione a volo d’angelo dell’intero spazio terrestre di cui si avessero nozioni degne di nota. Secondo quanto disponibile all’autore e firmatario dell’opera sul lato posteriore, uno scriba dal nome parzialmente cancellato ma identificato come figlio di Issuru, il discendente di Ea-bēl-il. Siamo, dunque, in un contesto mesopotamico e per essere maggiormente precisi tra l’ottavo e il sesto secolo a.C, come desumibile dalla datazione del luogo di ritrovamento, oltre ai riferimenti storici e culturali presenti nelle iscrizioni in lingua cuneiforme su entrambi i lati del manufatto. Bastanti, nell’opinione predominante, a identificarlo come proveniente dalla città di Babilonia, il grande centro che era stato precedentemente capitale di un impero, situato sulle rive di una delle diramazioni del fiume Eufrate. Ipotesi effettivamente oggetto di disquisizioni, sia tradizionali che irrisolte, per la maniera in cui la città è raffigurata con l’aspetto di un rettangolo orizzontale, che interseca e attraversa il fiume nella parte superiore della composizione grafica, il cui perimetro del “fiume amaro” (probabilmente il mare o l’oceano) appare di suo conto perfettamente simmetrico e circolare. Una scelta ragionevolmente inaspettata, quando messa a confronto ad esempio con la mappa più apprezzata della proiezione di Mercatore, in cui l’Europa è sempre e comunque posta, non a caso, in posizione centrale…