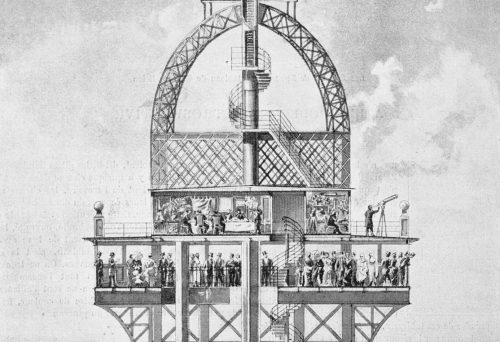

“Per comprendere meglio il nostro punto di vista, immaginate questa stravagante, ridicola torre che domina Parigi come una cupa ciminiera, schiacciando sotto la sua barbarica imponenza Notre Dame, la torre Saint-Jacques, il Louvre, l’Arco di Trionfo… Tutti i nostri monumenti scompariranno. E per vent’anni, vedremo ergersi come una macchia d’inchiostro l’odiosa colonna di metallo rivettato.” Sarebbe risultato ferocemente persuasivo e dialetticamente enfatico il celebre comunicato redatto dal Comitato dei Trecento, il gruppo d’artisti, poeti, architetti uniti contro la costruzione di quello che sarebbe risultato al suo completamento di gran lunga il più alto edificio della Terra. Così come i metri della sua struttura per una cifra che in molti, non essendosi ancora trovati a contatto con la dialettica altrettanto persuasiva di Gustave Eiffel, ritenevano semplicemente folle, irrealizzabile, del tutto spropositata. Ma l’ingegnere che veniva, letteralmente, dal basso essendo il figlio nato in zona rurale di un ex soldato di origini tedesche ed una carbonaia possedeva aspirazioni prossime alle azzurre propaggini dell’Empireo celeste, un luogo dove avrebbe posseduto, un giorno, la sua più celebre residenza. Già perché contrariamente a quanto molti potrebbero tendere ad immaginare, l’accordo tra la città di Parigi e colui che avrebbe costruito il suo simbolo imprevisto in occasione dell’Esposizione Universale del 1889 prevedeva che Eiffel stesso mantenesse non soltanto il diritto creativo, ma l’effettivo possesso del metallico mastodonte per l’intero periodo dei vent’anni successivi, ragion per cui egli non poté resistere alla tentazione di mantenere, non lontano dall’alta e artificiale vetta sopra il Champ-de-Mars e lo stesso ponte d’osservazione dedicato ai visitatori, uno spazio esclusivo riservato al suo esclusivo utilizzo. La “stanza segreta” della torre, come l’avrebbe definita la stampa sempre pronta a enfatizzare stranezze o singolarità. Un appellativo che si sarebbe rivelato calzante almeno per qualche anno, vista la discrezione mostrata dal progettista, forse preoccupato dell’insorgere di un nuovo giro di proteste indignate. I che non si sarebbe in seguito realizzato, possibilmente in funzione dell’intercorsa accettazione da parte del pubblico del nuovo punto di riferimento, pur lasciando il passo ad un sfilza d’incidenze parimenti problematiche: la soverchiante quantità di richieste, scritte dall’alta borghesia e la nobiltà, di affittare quello spazio fiabesco, ove trascorrere anche soltanto poche ora, possibilmente in piacevole compagnia. Possibilità sempre destinate ad infrangersi dinnanzi ad un fermo diniego del suo possessore, che ne avrebbe presto fatto il luogo più esclusivo di tutta Parigi, se non la Francia o persino, perché no, l’Europa intera…

abitazioni

La soluzione abitativa dell’intero quartiere costruito sopra un centro commerciale a Jakarta

Spazi paralleli a cui soltanto pochi eletti possono pensare di guadagnarsi l’accesso. Porte periferiche, situate tra i negozi, che conducono ai viali misteriosi di approvvigionamento e gestione dei servizi a supporto della galleria commerciale: spazi simili tendono a beneficiare da un’impostazione labirintica, che a sua volta riesce a dare il senso e il segno di trovarsi in una specie di città, per così dire, particolare. E ciò è implicato dal concetto stesso di questa tipologia di complesso, da Oriente ad Occidente, tra il Meridione e il Settentrione del mondo. Inclusa la capitale e maggiore città d’Indonesia, Jakarta con i suoi 10 milioni di persone ed oltre, abituate a convivere con condizioni meteorologiche non sempre accoglienti, tifoni e l’occasionale tracimazione dei 27 fiumi che ne attraversano i confini. Non c’è perciò niente di strano, nel desiderio temerario della gente di vivere più in alto, ivi incluso un vialetto di accesso alla propria residenza e spazio di parcheggio per l’auto il più possibile lontano dalle strade talvolta eccessivamente gremite. Beneficiando delle vie d’accesso pedonali nascoste, come implicita e necessaria prerogativa, ai normali visitatori del centro.

L’idea è stata messa in pratica, in primissima battuta, attorno all’anno 2009 o almeno questo è ciò che si riesce a desumere, scoprendo il fenomeno a ritroso dal successo avuto negli scorsi mesi sui profili social di appartenenza locale: un approccio consistente nel costruire 78 accoglienti villette a schiera nel luogo esatto dove, tra tutti, meno ti aspetteresti di trovarle. Ordinate abitazioni messe in condizione di gravare sulla solida struttura del centro commerciale Thamrin City, coi suoi numerosi punti vendita dedicati primariamente a stoffe ed artigianato locale. Una sorta di paradiso per persone facoltose chiamato Cosmo Park, organizzato analogamente a quanto teorizzato nel concetto cyberpunk di spazi urbani a strati sovrapposti o l’esperimento teorico dell’arcologia, un singolo edificio capace di assolvere all’intero novero delle necessità dei propri occupanti. Potendo consentire, dietro il pagamento di un prezzo mediano di circa 4 miliardi di rupie indonesiane (corrispondenti a 235.000 euro) l’esperienza serena e rilassante di vivere in periferia, pur essendo circondati dagli alti grattacieli del distretto finanziario più simili a colonne, o futuristici termitai. Anche un simile contrasto, d’altronde, fa parte della cultura dell’Asia del Pacifico. Poiché salvare le apparenze di un rigido piano regolatore non sarebbe stato, in alcun modo, vantaggioso dal punto di vista pratico né in alcun modo apprezzabile, funzionale…

La “spinosa” condizione di chi abita dentro a un kaktus di Copenaghen

Uno dei più ricorrenti diagrammi nelle campagne contemporanee di sostenibilità ambientale e transizione ecologica è quello che prevede una collezione di figure umane all’interno di schematizzate rappresentazioni dei veicoli che costituiscono la trama e l’ordito del tessuto urbano. Automobili, in larga parte, motocicli, qualche taxi e in genere un singolo autobus trasparente, con un significativo carico di passeggeri. Questo con lo scopo di mostrare la differenza: da una parte 40 persone ordinatamente in piedi e sedute all’interno di un singolo, vasto abitacolo. Dall’altro, una pari collettività distribuita in altrettanti mezzi di trasporto, con conseguente aumento non soltanto dell’impronta carbonifera, ma anche del caos, gli ingorghi, i problemi di parcheggio etc. Al che potrebbe scorgere spontanea la domanda: perché mai la stessa etica di ragionamento, al punto di svolta a cui siamo arrivati, non dovrebbe essere applicata anche agli spazi abitativi? Perché mai 200 appartamenti necessitano di 200 lavatrici, 200 cucine, 200 sale hobby, 200 soggiorni… Soprattutto quando queste due ultime categorie di amenità, per loro stessa natura, beneficerebbero di essere condotte all’interno di spazi comuni. Giungendo possibilmente a coinvolgere, per loro stessa natura, altri gruppi di persone con la stessa esperienza o visione del tempo libero. È l’esperienza del vivere comunitario dunque, quella al centro dell’ultima creazione dello studio BIG di Bjarke Ingels proprio nella città d’origine e base operativa dell’architetto di fama internazionale che, più di ogni altro, sembrerebbe aver saputo mantenere tematiche d’introspezione ed analisi sociale al centro della propria attività creativa degli ultimi anni. Così come efficientemente dimostrato in questo nuovo approccio all’esigenza di far vivere persone in spazi progressivamente minori. Denominato per l’aspetto estetico del primo esempio costruito ad Esbjerg nel 2019 (nome ufficiale: A Place To) con l’appellativo di torri Kaktus, in riferimento all’insolita e distintiva struttura in larga parte prefabbricata, capace di prevedere un succedersi trasversalmente avvolto su se stesso di balconate triangolari. Come “spine” per l’appunto, della più riconoscibile categoria di piante succulente. Allusione biomimetica che appare nei fatti molto meglio realizzata per la seconda coppia di torri gemelle della capitale danese, alte ed affusolate come altrettanti fusti cilindrici della tipica piantina Echinopsis da esporre in appartamento. “Avremmo potuto chiamarlo palazzo porcospino o riccio di mare” Scherza con uno stile ingenuo ed accattivante il sito ufficiale per gli aspiranti affittuari all’interno della FAQ di supporto “Ma amiamo davvero queste adorabili piante!” Oh, my! Mentre meno evidenza viene attribuita, di contro, all’effettiva logica e concezione di questi edifici costituiti interamente di “appartamenti per studenti” dalla dimensione media di una trentina di metri quadri, disposti come spicchi di un frutto attorno ad una colonna centrale di sostegno contenente gli ascensori e le scale. “A volte potreste anche salire gli 80 metri a piedi o correndo, sarebbe un ottimo esercizio per tenersi in forma.” Ah, ah. Prosegue scherzosamente il botta e risposta ipotizzato dagli addetti al marketing dell’amministrazione. Con una familiarità stranamente reminiscente di un linguaggio che potremmo definire vagamente orwelliano…

La sottile linea di cemento tra il teatro di Dioniso e il perfetto simbolo del brutalismo

“Alla vostra destra potete osservare l’ampia scalinata in cui l’attore Jonathan Pryce inciampa, sul finire dell’ennesima terribile giornata di lavoro nell’ufficio del regime totalitario nel film Brazil. Più avanti, a sinistra, campeggia il ponderoso architrave a sbalzo impiegato come sfondo per l’ultima battaglia del secondo film distopico della serie degli Hunger Games.” Sembra quasi di essere vicini al culmine di un tour delle case stregate di Hollywood, trasferite e concentrate tutte in un singolo luogo. Ed in cui le malefatte di un singolo torturatore o serial killer sono sostituite, nella narrazione, dal fallimento di altrettanti possibili futuri andati per il verso sbagliato a carico dell’umanità indivisa. Il che non offre un quadro estremamente positivo della vita negli Espaces d’Abraxas, il complesso di appartamenti tra i più vasti e un tempo celebri di tutta Parigi. Pur essendo stato collocato nel comune situato nella zona orientale di Noisy-le-Grand, come una sorta di avamposto del centro cittadino, in un luogo privo di negozi, parchi pubblici, lavanderie ed altri servizi primari. Il che è sempre stato visto come parte integrante della sua lunga serie di problemi, pur non costituendo il principale se si guarda la questione da una prospettiva urbanistica e situazionale. Un’opera spettacolare, per le sue caratteristiche fondamentali e l’epoca in cui è stata creata, ma che già pochi mesi dopo la sua inaugurazione del 1982 aveva iniziato la lunga strada del suo degrado. Pur non essendo destinata a perdere, nelle quattro decadi a venire, neppure un grammo del suo fascino ultramondano.

Progettato inizialmente nel 1978 (quattro anni avrebbe richiesto la sua costruzione) l’imponente complesso da 591 appartamenti è il figlio forse più famoso della mente di Ricardo Bofill, l’architetto catalano emigrato dalla Spagna del dopoguerra per le sue idee politiche reazionarie, che l’avevano portato ad arruolarsi tra gli attivisti del Partito Unificato Socialista di Barcellona. Il che non gli avrebbe impedito, nel frattempo, di completare gli studi e fondare, assieme ad alcuni colleghi ed amici, la ditta destinata a diventare celebre in tutto il mondo, per il suo eclettismo e la rottura dei canoni del modernismo stabiliti all’inizio del Novecento da Le Corbusier. Fu perciò del tutto naturale, dopo il suo trasferimento in Francia, vederlo coinvolto nel decennale progetto statale per la costruzione di case popolari, durante il periodo di pesante urbanizzazione dei cosiddetti Trente Glorieuses, gli anni del possente boom economico di quella nazione. Una mansione a cui andò incontro con tutto l’entusiasmo dirompente di una mente giovane ed al tempo stesso esperta, fermamente intenzionata a creare un eredità positiva per la concezione vigente degli agglomerati urbani ed il valore intrinseco che rappresentano per coloro che si trovano a vivere al loro interno. Un concetto esemplificato, quest’ultimo, in modo particolare di tre palazzi interconnessi dell’odierno quartiere Seine-Saint-Denis, che si richiamano in maniera concettuale all’aspetto di un teatro prototipico, destinato almeno in linea di principio ad attraversare intonso il corso delle lunghe epoche a venire…