L’uomo avanza sulla pista con il suo veicolo dotato di una protrusione evidente. Il suo incedere è piuttosto lento, ma la destinazione chiara. Finché giunto innanzi al placido biplano Bristol F.2B Fighter, estende il palo verticale e poi manovra lentamente fino al mozzo dell’elica fermo dai tempi della prima guerra mondiale. Un guizzo, un bacio, un trasformazione: adesso ciò che marcia e quello che decolla, appaiono come una cosa sola. Con un singolo mulino a vento che agisce come punto di congiunzione. Il quale inizia, ben presto, a girare…

Molte sono le caratteristiche tecnologiche dei mezzi di trasporto, in via teorica inerenti, che derivano effettivamente da lunghi anni o decadi di perfezionamento. Anche quando, nella procedura alternativa che deriva dalla loro assenza, si prospetta un’usabilità di veicoli o dispositivi drasticamente ridotta. Persino inaccessibile, dal punto di vista dei loro utilizzatori moderni. Prendete, per esempio, l’aeroplano: il più avanzato ed ingegneristicamente comprensivo approccio agli spostamenti su media o lunga distanza, in cui ogni aspetto è incorporato con preciso intento, attentamente calibrato e privo di evidenti prospettive d’inefficienza. Ed è proprio nella continuativa applicabilità di tale importante aggettivo, fin dall’inizio del XX un pilastro dell’aviazione, che si può individuare il nocciolo della questione in oggetto. Giacché quando ancora un sistema elettrico volante d’inizio secolo, che avrebbe dovuto essere basato su pesanti batterie chimiche, sembrava profilarsi come superfluo, perché mai includerlo? Ed a quel punto, come sarebbe stato possibile far partire il motore? Giacché radiale o in linea che fosse, indipendentemente dal numero dei cilindri presenti, ciascun meccanismo necessitava di essere ottimizzato per il funzionamento a regime. E non aveva un modo incorporato, per dar l’inizio alla sferragliante festa del movimento. Si supponeva d’altro canto che i piloti fossero dei giovani piuttosto forti ed agili nei movimenti. Per cui nulla o nessuno avrebbe mai potuto scoraggiarli dall’alzare le proprie mani ed impugnare saldamente l’elica. Andando a imporgli il quarto, mezzo o tre quarti di una rotazione completa, necessari affinché i magneti d’avviamento si “scaldassero” abbastanza, generando la scintilla vivificatrice. Ecco dunque, in linea di principio, l’idea. La cui realizzazione pratica appariva già piuttosto complicata in un primo momento. E lo diventò ancor più con il procedere degli anni, man mano che i velivoli diventavano più grossi, alti e potenti. Il che avrebbe richiesto a un certo punto l’introduzione di una seconda idea. Il cui proponente passò alle cronache con il tri-nome di Bentfield Charles Hucks. Era quasi il novembre del 1918, quando la grande guerra stava finalmente per concludersi riportando una sospirata pace tra le Nazioni…

inventori

Il mancato trionfo dell’imponente Tucker, auto sperduta sul sentiero di un futuro passato

Certe figure menzionate sull’incedere della storia sembrano aver posseduto una missione, in grado di costituire un’importante ed incondizionata parte della loro partecipazione al progresso umano. Non sempre il loro potenziale riesce ad essere del tutto espresso, tuttavia, per il peso della situazione coéva e le circostanze di contesto capaci di costituire ostacoli e imprevisti. Eppure Preston Tucker, grande appassionato di motori fin dalla tenera età, già progettista di un blindato rifiutato dall’Esercito Americano durante la grande guerra perché giudicato “troppo veloce”, non era tipo da perdersi d’animo, neppure quando gli ispettori della SEC (Commissione per i Titoli e gli Scambi) i procuratori pubblici e persino un rappresentante nella camera dei deputati si schierarono compatti sul fronte No. Rivolto a quella che potremmo definire al tempo stesso la sua creazione maggiormente distintiva ed un diamante grezzo nel settore della funzionalità. L’auto, ultimata e mostrata al pubblico nel 1947, che aveva la capacità in fieri di cambiare le regole del gioco. Ci vuole coraggio, d’altra parte, per esprimere dei crismi progettuali totalmente disallineati con la convenzione. E ne occorre ancor di più per farlo in modo tale da rendere obsoleto un intero settore di prodotti per il pubblico, per di più dall’alto valore unitario come le automobili di metà secolo costruite dai Big Three: Ford, GM e Chrysler. Ed era un effettivo triumvirato quello che il dinamico quarantenne, scaltro uomo d’affari e grande promoter delle sue idee, si ritrovò ad affrontare nella Chicago dell’immediato dopoguerra, dove raccogliendo un significativo apporto di finanziamenti assieme al socio Abe Karatz, riuscì a mettere in piedi la struttura di una venture aziendale del tutto superiore alle aspettative. Con due passi, l’uno più incredibile dell’altro: in primo luogo reclutare il rinomato designer Alex Tremulis, della carrozzeria locale Tammen & Denison, convincendolo a produrre nel giro di una settimana i progetti per un’automobile che fosse al tempo stesso futuristica ed accattivante; in un certo senso pronta per quell’epoca spaziale che figurava unicamente nella fantasia irraggiungibile dei romanzi e del cinema da poco diventato a colori. E quasi un anno prima del fatidico momento, ottenere a un prezzo ragionevole il noleggio della Chicago Dodge Plant, il più grande stabilimento industriale al mondo, ove per anni erano stati costruiti i motori dei bombardieri B-29, le possenti Fortezze Volanti della seconda guerra mondiale. Ottimi presupposti stavano venendo implementati per l’esportazione globale. Lo scenario era ormai pronto dunque, e previa l’assunzione di oltre un migliaio di dipendenti, l’impossibile sembrava stesse per palesarsi: che un singolo individuo, realizzando a pieno titolo i fondamentali crismi del sogno statunitense, stesse per assurgere al difficile Olimpo dei pesi massimi della finanza e del commercio contemporaneo. Se non che il destino, e nell’opinione degli storici una formidabile squadra di detrattori con un chiaro secondo fine, cominciarono a girare dalla parte avversa già diverse settimane, o mesi, prima della teatrale presentazione messa in atto in quel fatidico 19 giugno 1947…

L’impresa del francese che tentò di avvicinare il volo dei paleotteri ai disegni di Leonardo da Vinci

Maestoso, rigido, elegante, l’aereo progettato dagli umani procede sulla rotta attentamente tratteggiata in linea retta, ragionevolmente indisturbato dalle condizioni climatiche, il vento avverso (che in effetti, lo aiuta a sollevarsi!) E abbassa le sue ruote soltanto una volta che ha raggiunto la destinazione opportuna. L’aereo progettato dalla natura, di contro, è imprevedibile ed erratico. Esso compie il suo decollo senza un obiettivo chiaramente definito, ma piuttosto si aggira in linee intersecantisi tra un fiore e l’altro, posandosi ora qui, ora lì. Prima della metà del giorno, il suo addome è già coperto di polline. Mentre dà sfoggio di un eccezionale maneggevolezza in base alle opportune condizioni vigenti. Esso è anche, nella maggior parte dei casi, non più lungo di qualche centimetro. Conveniente, nevvero? È tutta una questione di obiettivi, chiaramente. Eppure non si può affermare che dal punto di vista cosmico, una soluzione sia superiore all’altra. Ed è chiaro che costituirebbe un valore aggiunto di notevole entità, riuscire a coniugare in qualche modo gli aspetti migliori di entrambi i mondi. D’altra parte fin dai primi timidi approcci al distacco controllato da terra, gli antenati degli odierni scienziati ed ingegneri tentarono più volte d’imitare il volo con ali battenti. Vedi l’opera dei medievali Elmer di Malmesbury ed Abbas Ibn Fabbas attorno all’anno Mille, ma senz’altro più famosamente e con importanti strascichi nella cultura popolare Leonardo da Vinci nel 1485, che disegnò e presumibilmente realizzò un efficiente dispositivo rispondente alla definizione di ornitottero, realisticamente in grado di andare molto vicino all’evidente obiettivo di partenza. Tanto che affinché qualcuno riuscisse, effettivamente, a ri-creare un qualcosa paragonabile ci sarebbero voluti altri quattro secoli e venti anni, grazie all’opera di qualcuno che aveva studiato a lungo i presupposti. Prima di approntare, attrezzi e materiali adatti alla mano, il dispositivo più vicino a una libellula mai creato da mani pensanti. Sto parlando in questo caso del modello Dubois-Riout, monoplano svolazzante a creato dalla mente di René Louis Riout, ingegnere francese con l’aiuto del connazionale celebrato con la prima parte del nome. Forse uno sponsor? Chi può dirlo. Fatto sta che tale modello preliminare, dotato di un singolo paio di ali e in grado di spingersi in avanti già nel 1909 in forma di modellino grazie alla deformazione autonoma delle sue ali, fu giudicato degno di ricevere il prestigioso premio attribuito dalla commissione Lépine, creato soltanto 8 anni prima per ricompensare i maggiori inventori e creativi di tutta la Francia. Benché la versione a dimensioni reali dell’apparecchio sarebbe andata distrutta durante una prova di volo nel 1916, d’altronde, ciò non fu giudicato sufficiente a perdersi d’animo da parte del suo creatore, che con il concludersi della grande guerra decise di tentare nuovamente, facendo questa volta le cose più in grande. Il che avrebbe incluso, caso vuole, l’aggiunta di un secondo paio d’ali in parallelo lungo l’estendersi della fusoliera. Ed una coda lunga e sottile, del tutto paragonabile a quella tipicamente mostrata dagli antichi insetti appartenenti all’ordine degli Odonati…

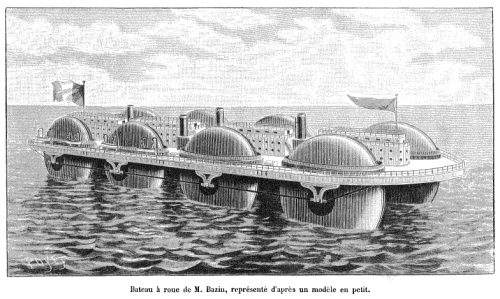

Il principio della nave che avrebbe attraversato l’Atlantico con sei ruote motrici

Il problema del metodo scientifico ed il motivo per cui, ancora oggi, non piace a molti è che applicarlo significa spesso gettare da parte i propri sogni e le relative speranze, sostituendoli con la glaciale realizzazione che il mondo opera in base a delle regole precise. Non sempre o quasi mai allineati a ciò che apparirebbe “logico” nella purezza operativa del pensiero basato su considerazioni pregresse. Così macchine volanti, le prime automobili e i battelli in grado di sommergere se stessi senza affondare dovettero fare i conti, nel corso dello scorso secolo, con accorgimenti ingegneristici essenzialmente contrari alle metodologie di superiore estetica ed efficienza. Ed in questo modo l’inventore francese Ernest Bazin, già creatore dell’aratro elettrico, un taglia-verdure, una macchina idrostatica per fare il caffè, nel 1891 cominciò ad armeggiare con un singolare modellino in legno di forma rettangolare integrato con sei galleggianti rotativi dalla forma lenticolare. Un’imbarcazione, nonostante le apparenze, almeno parzialmente basata sui dieci anni trascorsi a partire dall’età di 15 per volere del padre, che l’aveva fatto imbarcare come mozzo su un vascello destinato a girare il mondo. Esperienza destinata a farne un pensatore eclettico, ma anche un avventuriero e soprattutto la persona dotata dell’insolita commistione di capacità opportune a rivoluzionare, un giorno, l’intera industria dei trasporti navali. Dovete considerare, a tal proposito, come al ritorno in Francia dopo il 1855 egli ebbe modo di recarsi a corte incontrando personalmente Napoleone III, il re del Belgio e il Granduca di Russia. Così che non gli sarebbe stato difficile, col progredire degli anni, trovare investitori pronti a rendere possibili e sostenere le proprie idee fino alla fondazione assieme al fratello Marcel nel 1893 della società per azioni parigina Navire-express-rouleur-Bazin. Nessuno si sarebbe d’altronde sognato di mettere in dubbio in quel momento il balzo quantistico offerto dall’avveniristica bateau rouleur o “nave rotolante” che avrebbe condizionato, di fronte ai posteri, l’apice finale della sua lunga carriera. Un sistema di massimizzare la velocità e minimizzare i consumi che traevano l’ispirazione, sotto ogni punto di vista ragionevole, da preconcetti che nessuno avrebbe potuto confutare empiricamente all’epoca. Non era forse vero, d’altronde, che i catamarani riuscivano a spostarsi più velocemente di qualsiasi altra nave da crociera esistente? E ciò non avveniva, forse, per il fatto che la superficie dello scafo posta a contatto l’acqua risultava quantitativamente inferiore ad altri tipi di soluzioni convenzionali? “Dunque immaginate se l’intera parte della nave a contatto con i flutti marini cominciasse, adesso, ad assecondarne i movimenti.” Avrebbe esordito nella propria conferenza esplicativa “Scorrendo via letteralmente sotto il battello, in maniera analoga agli efficaci e paralleli semiassi di un vagone ferroviario…”