Fra tutte le imprese compiute in tempi di guerra, la meno celebrata resta molto probabilmente quella dei convogli. Gruppi di navi, spesso condotte da civili, incaricate di attraversare gli oceani, per portare rifornimenti o truppe fino al fronte di battaglia, esponendosi a una quantità enorme di rischi. Negli anni immediatamente successivi al 1940 in particolare, le imbarcazioni inglesi e dei loro alleati erano solite affondare senza nessun preavviso, per l’intervento spietato di un sommergibile silurante. Ma c’era un altro avversario, a differenza di questo prevedibile, ed a conti fatti non altrettanto letale: l’aereo della Luftwaffe. Aereo d’assalto in picchiata o caccia a seconda dei casi, soltanto più raramente bombardiere strategico, essendo questi ultimi riservati a bersagli fissi in pieno territorio nemico. Così che, per colpire il bersaglio, questi doveva giungere particolarmente vicino allo scafo. Esponendosi al contrattacco da parte dei marinai. Ora la Royal Navy, per quanto potente, non poteva permettersi di posizionare un cannone antiaereo su ciascun vascello con mansioni logistiche. Ed a dire il vero, neanche una pluralità di mitragliatrici. Ciò che poteva concedere, invece, era una pletora di proiettori Holman. Armi costituite, essenzialmente, da nulla più che un tubo di metallo, con un serbatoio per l’aria compressa nell’estremità posteriore. Il quale veniva riempito di una certa quantità di granate Mills (il classico “ananas”) e quindi puntato verso il cielo. Finché il rombo del motore soprastante, percepito in anticipo, avesse lasciato intendere che il momento era giunto. E per difendere la nave, una, due o tre di queste armi venissero fatte catapultare, con un tonfo sordo, il loro carico all’indirizzo dell’avversario. Ora, quante pensate che fossero le probabilità di colpire un formidabile Stuka o un Messerschmitt della serie Bf sfruttando simili marchingegni? 1 su 10? 10 su 100? Forse ancor meno ma la realtà è che poco importava: l’obiettivo principale era spaventare il pilota, creando inoltre uno schermo di fumo che l’avrebbe costretto a rilasciare il suo carico letale da una maggiore distanza di sicurezza, incrementando le probabilità che sbagliasse il colpo. Simili aerei potevano sganciare, in effetti, un massimo di 3 o 4 bombe prima di dover andare a rifornirsi alla base. E a quel punto, l’imbarcazione sarebbe stata salva.

Il cannone Holman, nient’altro che una versione bellica di quello che negli Stati Uniti chiamano spud o potato cannon fu quindi trasformato in un giocattolo, usato dai bambini per proiettare pezzi di tubero verso bersagli distanti. Finché il progressivo diffondersi della Tv e dei videogiochi, assieme alla culture pericolose delle armi e delle cause civili, non avrebbe portato i genitori a relegare un simile attrezzo diabolico nel dimenticatoio. In tutti i casi, tranne uno: quello di chi ama recarsi in spiaggia, canna da pesca alla mano, per tentare di procurarsi un pranzetto pinnuto. Pescare può essere divertente. Pescare a quel modo può anche essere, deludente. Specie per tutti coloro che, non essendo campioni olimpici del lancio del peso, devono accontentarsi di scagliare la lenza a un paio di decine di metri, potendo aspirare al massimo a qualche pesciolino della grandezza approssimativa di un’aringa obesa. Se non che le voci corrono, e sebbene al giorno d’oggi sia difficile risalire a chi ci abbia pensato per primo, nelle spiagge di quel paese è oggi talvolta possibile vedere persone, con un contegno assolutamente serio, che si recano fino al bagnasciuga portandosi l’equivalente plasticoso di un vero e proprio fucile anticarro. Per poi inserirvi dei grossi tocchi di pesce surgelato, facente funzione d’esca, nascondente all’interno il piombino e l’amo connessi a una canna da pesca di tipo convenzionale. Poco prima di estrarre la pompa da bicicletta, e prepararsi a far fuoco.

sport

Un incontro col robot che amplifica i movimenti del suo pilota

Nel 2008, anno delle Olimpiadi di Pechino, ci fu una piccola nazione che nonostante i duri allenamenti, portati avanti per molti mesi sotto lo sguardo di una moltitudine di persone, non riuscì a qualificarsi per far partecipare alle gare il suo singolo atleta. Il nome di questo paese? In realtà non lo conosciamo. Ma l’appellativo di costui ci è giunto attraverso la fama imperitura: QWOP, come il suono che fa una scarpa da ginnastica quando colpisce il tartan rossiccio, pavimento per eccellenza nelle discipline dell’atletica leggera; no, QWOP: Quite Worthy Operative Person, acronimo soltanto parzialmente suggestivo dell’intento procedurale originario; no, QWOP: i primi due, e gli ultimi due tasti sulla prima riga della tastiera. Un chiaro rifermento al particolare stile deambulatorio dell’individuo in questione, la cui corsa, idealmente, era la risultanza di una serie d’impulsi (avanti, indietro, sopra sotto) inviati separatamente alle due gambe perfettamente capaci di condurlo nell’Olimpo degli atleti generazionali. Se soltanto non fosse stato così… Terribilmente scoordinato. Capite di cosa sto parlando? È il celebre giochino da browser, che spopolò nelle classi e negli uffici poco prima della rivoluzione smartphone, in cui la sfida principale per l’utente era riuscire a padroneggiare un sistema di controllo tutt’altro che semplice, efficiente o sensato. Eppure, così perfetto, da un certo punto di vista: poiché permetteva un controllo diretto dei muscoli dell’omino, ovvero la perfetta sovrapposizione tra le nostre dita alle sue scattanti caviglie. Tra un capitombolo e l’altro. Mentre nel più famoso gioco di corsa fino ad allora, Track & Field della Konami (Hyper Olympic, 1983) tutto quello che veniva chiesto in termini d’interfaccia per andare più velocemente era premere molto rapidamente il pulsante. Al giorno d’oggi, nessuno si sognerebbe di definirla un’esperienza in qualsivoglia modo edificante. Perché, dunque, dovremmo modellare l’imminente sport della corsa tra robot giganti sulla base di una tale attività, banale quanto ripetitiva?

Già, imminente. Qualcuno tra voi potrebbe, forse, aver assistito al cosiddetto “scontro di wrestling” tra i due sistemi meccanici da combattimento, costruiti rispettivamente da Stati Uniti e Giappone, organizzato lo scorso ottobre grazie alla campagna pubblicitaria della Megabots, piccola azienda finanziata online. Un’esperienza che in molti hanno definito deludente, per il semplice fatto che i mech in questione erano lenti, goffi e l’intera azione appariva di conseguenza basata su un rudimentale copione. Tanto che dopo un simile exploit, comprensibilmente, molti sarebbero propensi a lasciare lo sviluppo dei sistemi robotici semoventi a mega-zaibatsu con i fondi pressoché illimitati, come la Boston Dynamics passata dal governo statunitense a Google, riprendendo una dinamica commerciale anticipata in pieno dal movimento letterario cyberpunk. Eppure, sono possibili anche vie di mezzo. Come l’ultima creazione di Furrion, multinazionale americana attiva nel campo del lusso dal 2004, che sembra al tempo stesso riconfermare, e smentire, i nostri preconcetti frutto di delusioni pregresse. Come sempre avviene nelle storie di robot, ad ogni modo, sarebbe riduttivo attribuire il Prosthesis mostrato per la prima volta allo scorso CES (robot dal nome, permettetemi di dirlo, poco ispirato) alle macchinazioni di un’intera compagnia senza volto, quando in effetti rappresenta il sogno di vecchia data, e il frutto di un lungo percorso personale, di Jonathan Tippett, l’uomo che parla finalmente per più di un minuto al vasto pubblico nella breve intervista realizzata dal canale Tested, durante una sua dimostrazione alla Maker Faire di San Francisco. Il che è senz’altro utile, dopo una serie di video di presentazione che iniziavano a ricordare in maniera preoccupante, con il loro stile eccessivamente enfatico, le pubblicità della Megabots. Quando qui di sostanza ce n’è eccome, soprattutto nel meccanismo alla base dell’intera faccenda, inaugurato dall’inventore dopo 10 anni di ricerca e sviluppo, con quella che lui definì il progetto Alpha Leg. Ipotesi: riuscire a controllare un arto metallico lungo svariati metri grazie ai movimenti diretti del proprio corpo. Esecuzione: difficile, anzi difficilissima…

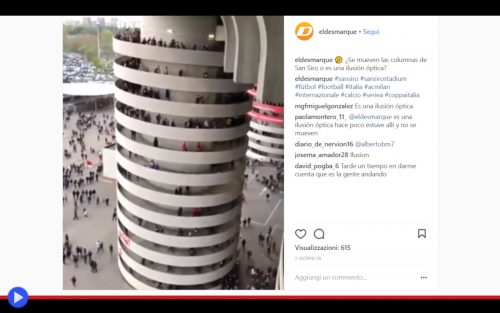

La strana illusione ottica dello stadio di San Siro

La mente e l’occhio umano: due parti della stessa macchina il cui funzionamento, la maggior parte delle volte, risulta essere misterioso. O quanto meno, sembra operare attraverso sentieri poco chiari, come in tutti quei casi in cui si può osservare un qualcosa, per innumerevoli volte, senza notare alcunché possa definirsi fuori dall’ordinario. Finché un giorno all’improvviso, per la convergenza di una serie di fattori o il sussistere di un particolare stato d’animo, la verità appare lampante, scardinando ogni certezza che precedentemente avevamo dato per una labile ovvietà. Sta facendo il solito giro dei video virali e divertenti online questa breve animazione, dall’origine non sempre dichiarata, rappresentante una sorta di colonna color cemento, al cui interno sembra intenta a discendere una certa moltitudine di persone, tutte alla stessa identica velocità. E a un primo sguardo dato di sfuggita, la scena appare fin troppo “evidente”: la strana struttura deve contenere una lunghissima scala mobile, o in alternativa, un qualche tipo di tapis-roulant rotativo, se non fosse che… Grazie alla prospettiva, è possibile osservare i piedi delle persone che camminano ai livelli inferiori. Le quali, esattamente come i passanti di una comune strada cittadina, sono semplicemente intente a mettere un piede dopo l’altro, ovvero in altri termini, camminare. Il senso di suggestione, a questo punto, piuttosto che calare, aumenta: poiché riguardando il resto della scena con la nuova conoscenza, è inevitabile provare un certo senso di empatia portato innanzi dalla percezione a distanza dell’esercizio fisico, immaginando l’avanzata con lo sguardo puntato sulla persona davanti, mentre ci si adegua spontaneamente alla sua andatura. E il mondo che sembra fare lo stesso, ruotando spontaneamente al di sopra del parapetto: questa è la forza ipnotica della spirale. Una delle forme più significative in tutto l’Universo della natura.

Però signori e signori, ecco la verità: non c’è proprio niente di sovrannaturale o cosmopolita in tutto questo. Poiché la scena si svolge, guarda caso, nella bella città italiana di Milano. Dentro, o per meglio dire sotto, il secondo edificio più famoso dell’intero suddetto contesto urbano, quella titanica astronave poggiata nel bel mezzo di un quartiere risalente al XVII secolo, che un tempo era soltanto un villaggio agricolo sulle rive del fiume Olona. Finché non arrivo l’integrazione amministrativa e di seguito a questa, l’opera innovatrice dei costruttori. Saltiamo quindi qualche generazione, ed arriviamo al 1925, quando l’imprenditore e allora presidente del Milan, Pietro Pirelli, decise che uno stadio dovesse essere costruito per la sua squadra, non troppo distante dall’ippodromo cittadino. Lo spazio fu quindi trovato, i permessi vennero concessi (all’epoca, era meno difficile che adesso) e con l’aiuto dell’architetto di fama Ulisse Stacchini (classe 1871) sorsero quattro tribune attorno a un appezzamento di terra, di cui una coperta, complessivamente capaci di ospitare fino a 35.000 spettatori. E fin lì, nessuna traccia di spirali. Il suo completamento richiese all’incirca un anno, al termine del quale si tenne uno storico derby amichevole che venne vinto dall’Inter, tra l’esultanza dei suoi tifosi in ogni angolo d’Italia. Nel 1935, quindi, il Comune acquistò lo stadio, aggiungendo le curve ed incrementando la capienza delle tribune. Ma il vero e più significativo mutamento della struttura non sarebbe giunto fino al 1955, quando il coinvolgimento dell’architetto Armando Ronca permise di aggiungere un secondo anello di spalti posizionato al di sopra di quelli precedentemente esistenti, potenziando inoltre l’impianto d’illuminazione. Lo stadio, ora e finalmente in grado di accogliere più di 80.000 persone, assunse allora l’aspetto che lo caratterizza ancora. Una delle difficoltà maggiori da superare nel nuovo progetto, tuttavia, era di tipo sostanzialmente nuovo: come far muovere svariate decine di migliaia di persone fino all’altezza di circa 50 metri (la sovrastruttura si trova a 68) senza che queste si urtino l’un l’altra, creino ingorghi pazzeschi o finiscano per sfogare in una sorta di carica selvaggia le frustrazioni di un’eventuale sconfitta sul terreno di gioco? La soluzione fu innovativa, benché in campo mondiale, non del tutto priva di precedenti: integrare le scale stesse nelle massicce colonne di sostegno costruite per sostenere la struttura, creando un lungo camminamento che sarebbe stato ascendente all’inizio dei fatidici 90 minuti, e discendente al termine degli eventuali tempi supplementari. Sarebbe stata la naturale tendenza degli esseri umani ad adeguare la propria andatura chi si ritrovano intorno, purché in un contesto in cui la meta sia comune e del tutto evidente, a occuparsi del resto…

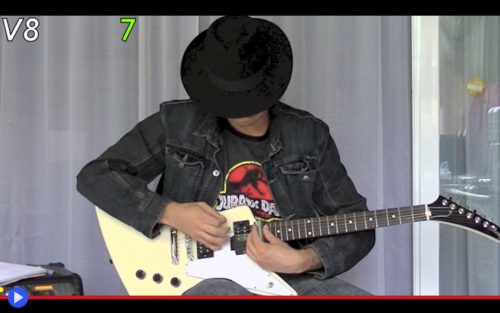

Virtuoso della chitarra riproduce i suoni della Formula 1

È stato certamente uno spettacolo: le sgargianti livree delle monoposto di Formula E, ciascuna coronata dal casco di un abile pilota, che disegnavano accurate geometrie tra le angolose curve del quartiere Eur di Roma. Una gara sportiva lungamente attesa, proiettata verso il futuro per organizzazione, idee e comparto tecnologico di fondo. E mentre le vetture acceleravano, e con esse l’entusiasmo del pubblico, mentre le telecamere creavano quel filo ideale di energia elettrica, riflessa ed amplificata dai motori lineari attraverso l’etere, fino all’ingresso delle nostre case, in molti si resero conto gradualmente di un qualcosa che non si erano aspettati. Si riuscivano a sentire le voci delle persone. Il tifo dagli spalti, gli ordini dei meccanici nei box, le domande dei giornalisti; come in una rappresentazione idealizzata della primavera all’inizio di un documentario disneyano, non c’era un sussurro, il grido di un gabbiano, e neppure i passi di qualche altro ipotetico animale, che potessero sfuggire alla captazione dei microfoni, in una sostanziale cappa di armonia auditiva in grado di pervadere ogni momento della surreale kermesse. Il che, da una parte, sovvertiva fondamentalmente un aspetto considerato importante in precedenza: la possibilità di percepire i singoli gesti di ciascun pilota. Come un esperto di calligrafia orientale, che osservando i tratti prodotti dal pennello di un maestro riesce a identificare le singole curve e ogni fondamentale rettilineo del kanji rappresentato sul rotolo, rivivendo nel suo essere il motivo delle scelte compiute, degli approcci cadenzati e le angolazioni prodotte, così l’esperto spettatore di simili gare impara a distinguere, nei sorpassi, il momento esatto in cui un pilota ha lasciato l’acceleratore, riconoscendo il diritto dell’avversario a prendere momentaneamente il comando. A meno finché la prossima opportunità, nell’economia degli eventi, non gli permetta di ribaltare la situazione. Potremmo chiamarlo, volendo, il “senso innato del ruggito graffiante” ovvero quella dote, che diventa necessità, di applicare quanto si è guadagnato per se stessi attraverso anni di evidente passione individuale per il cavallino rampante, la freccia d’argento, il toro vermiglio o una qualsiasi tra le sfavillanti alternative che mordono l’asfalto di gara.

Eppure l’evento di Roma, diretto al cuore stesso di noi italiani, parla davvero chiaro: l’elettrico sta continuando a prendere piede, sempre di più e in ogni campo dell’ingegneria, per una semplice necessità dei nostri tempi. Che dire, dunque, di tutto ciò… Riusciremo a ritrovare il nostro equilibrio sonoro costruito in generazioni di Formula 1, o continueremo a oscillare tra passato e futuro, alla ricerca dell’ago di una bussola che fondamentalmente, non è esistita e non esisterà mai? In quale modo potremmo semplificare la transizione? Di certo sarebbe assurdo! Inutile. Chiamare un musicista, intendo, giù dagli spalti e vicino alla tribuna di chi ci tiene di più, al fine di fargli accompagnare le immagini con il movimento delle sue abili dita. A meno che… La persona in questione, pescando tra gli archivi di Internet, non sia il misterioso Mario Torrado, dal volto costantemente coperto mediante il cappello in pieno stile Michael Jackson, l’eterno giubbotto di jeans, la postura composta ma vagamente informale, mentre strimpella l’iconica chitarra elettrica Gibson X-plorer (o Explorer) al fine di produrre una sola, lunghissima e articolata nota. Si, proprio così. La definizione è corretta, se è vero che la più piccola unità musicale, sostanzialmente, altro non è che una vibrazione dell’aria, misurabile in singole ripetizioni esattamente come la rotazione di un motore. Il tutto attraverso una procedura scientificamente analitica che in un molti modi, traspare con grande evidenza. Nel suo video più celebre risalente al 2013, recentemente ripubblicato sul portale social Reddit, l’artista compare mentre dimostra la precisione del suo metodo, effettuando una tripla dimostrazione pari a una rassegna retrospettiva proiettata delle epoche trascorse, espletata attraverso i tre motori più celebri nella storia di queste gare: V10, V8 e V6. Ma prima di passare ad un’analisi tecnica di quanto questo video risulta in grado di offrirci, c’è almeno un altro esempio da prendere in considerazione…