Condizioni particolari, circostanze atipiche, opportunità diverse. Quando nel 1229 il Re Giovanni I di Aragona, detto il Conquistatore, giunse con la propria flotta presso la più grande terra emersa facente parte delle Baleari, controllata ormai da quattro secoli da uno degli ultimi califfati musulmani d’Europa, il potente soffio del Maestrale proveniente da nord-ovest lo costrinse a rivedere i propri piani, doppiando l’isola e scegliendo di approdare a mezzanotte nella sua estrema parte meridionale. Da lì, mettendosi in marcia con il sorgere dell’alba, in poche ore i soldati raggiunsero la città principale di Palma, esistente in varie forme fin dal secondo secolo, quando era stata fondata dai Romani. Asserragliata tra le vecchie mura non troppo solide, e colti di sorpresa senza risorse sufficienti a superare un assedio, gli abitanti vennero ben presto costretti alla resa, sebbene membri della taifa nominalmente associati al corpus politico Almohade fossero riusciti a ritirarsi tra le montagne, da dove continuarono a resistere con attacchi di guerriglia destinati a durare parecchi mesi. Fu dunque con l’aiuto ed il finanziamento dei mercanti di Barcellona, Tarragona e Tortosa, massimamente interessati a mantenere questo territorio di scambio dall’importanza niente meno che fondamentale, che il sovrano cristiano concepì il progetto per la costruzione di una fortezza edificata dai migliori architetti dell’epoca, che potesse costituire la sua residenza e al tempo stesso resistere a qualsiasi forma di attacco presente o futuro. Un’idea destinata ad essere accantonata in un primo tempo, per venire poi portata a termine dal suo figlio ed erede, Giovanni II di Maiorca. Tramite il coinvolgimento di architetti sotto il controllo del maestro gotico Pere Salvà, si decise dunque di procedere in maniera fortemente atipica, evocando nei disegni un tipo di edificio che in quell’epoca sarebbe stato associato principalmente alla città di Roma ed il dominio dei Papi: il celebre forte a forma di tamburo incorporato nelle mura Aureliane, che in precedenza era stato lo svettante mausoleo di Adriano. Benché fonti storiche e coéve, facendo riferimento alle crociate, scelgano di citare una fonte d’ispirazione geograficamente più distante, facendo piuttosto riferimento all’Erodion della Cisgiordania, antica collina costruita a sud di Gerusalemme nel I sec. a.C da Erode il Grande, sovrano di Giudea.

Qualunque fosse stata l’effettiva origine della sua forma, il complicato castello che avrebbe assunto il nome di Bellver (per il suo “belvedere” della baia e capitale isolana) avrebbe ad ogni modo richiesto molti anni per il suo completamento, giungendo ad una forma utilizzabile non prima del 1311. Diventando in breve tempo, a partire da tale data, una delle regge maggiormente atipiche ed al tempo stesso ben difese di tutta l’Europa meridionale…

spagna

La complessa verità spagnola del grande spazio bianco che nutre l’Europa

L’annientamento pressoché totale della natura in quanto principio non-umano dell’esistenza può assumere molte guise o colori. Il meno probabile dei quali, nella maggior parte delle circostanze, è il verde. Tonalità considerata maggiormente rappresentativa di vegetazione, foreste, persino i campi coltivati che a loro modo, possono costituire uno spazio sicuro per fauna benefica quali insetti impollinatori, lombrichi, uccelli migratori. Esiste tuttavia un contesto, quello dell’agricoltura intensiva, in cui questa felice comunione cessa totalmente di sussistere. Anche per il semplice fatto, tra molti altri, del tetto che ricopre le coltivazioni create con al centro delle aspettative l’esigenza di riuscire a soddisfare l’economia di scala contemporanea. Che nella comarca andalusa di Poniente Almeriense, in corrispondenza della costa meridionale della Spagna con epicentro presso il comune di El Ejido, un’intera zona di 260 Km quadrati possa essere stata sottoposta a tale trattamento, è d’altra parte una questione raramente discussa o sottoposta ad alcun tipo di osservazione o regolamento da parte dei legislatori europei. Forse perché tale zona dove tutto è bianco, per l’effetto riflettente di un distretto che si estende fino all’orizzonte ed oltre, è ormai da molte decadi una condizione necessaria a rifornire tutto l’anno un’alta e significativa parte dei supermercati europei.

L’idea che molti tipi di frutta non abbiano più una vera stagione, il fatto che mangiare l’insalata d’inverno sia del tutto normale, l’esistenza stessa di concetti come la macedonia fuori da periodi molto particolari o i dolci di Natale al cioccolato ad ogni latitudine sono la diretta risultanza di una serie di processi sviluppati soprattutto nel corso dell’ultimo secolo, grazie all’evoluzione dei trasporti ma anche e soprattutto la creazione di hub produttivi dall’elevato grado di efficienza procedurale. Luoghi dove la crescita vegetale è sostanzialmente cadenzata da gesti del tutto artificiali e l’aspetto meteorologico del clima, fatta eccezione per grandinate o tempeste particolarmente distruttive, non viene semplicemente calcolato all’interno dell’equazione. Dal che nasce il cosiddetto Mar de Plástico, così soprannominato successivamente alla pubblicazione di una foto satellitare da parte della NASA in cui questo paesaggio emerge prepotentemente tra i profili del Vecchio Continente, contrastando in modo netto tra la terra brulla e il blu profondo del Mar Mediterraneo. Come una megalopoli ma interamente dedicata alla coltivazione di cose come pomodori, cetrioli, melanzane, peperoni, meloni, cocomeri ed innumerevoli altri “doni” della terra, sotto un telo di poliestere del tutto o parzialmente trasparente. Distribuito in quello che costituisce la spropositata equivalenza di un vero e proprio labirinto di stabilimenti, costruiti l’uno a ridosso dell’altro. Ed angusti pertugi riservati agli spostamenti umani, dove l’aria circola soltanto in quantità e modalità limitate…

Un guizzo nel torrente montano: la preziosa storia dell’ornitorinco europeo

Colonizzata in ogni angolo e modificata fin dai tempi antichi per accogliere gli umani e dare spazio alle loro esigenze, l’Europa è il regno non così selvaggio di mammiferi largamente simili tra loro: piccoli mustelidi, qualche timido ungulato, i pochi orsi e/o lupi rimasti in remote valli fluviali o montane. Poche tracce della biodiversità tipica degli altri continenti sopra e sotto l’Equatore, sebbene molte delle linee di discendenza possano essere remotamente ricondotte ad antenati comuni. Con pochissime, ma estremamente significative eccezioni. A cosa potrebbe mai davvero assomigliare, a tal proposito, il Galemys pyrenaicus, desman o rat-trompette non più lungo di 25 cm, originario della cordigliera situata sul confine tra Francia e Spagna? Con un’altra specie simile, sebbene grande il doppio e appartenente a un genere tassonomicamente distinto, individuabile nel Desmana moschata della Russia europea, che abita negli elevati torrenti degli Urali, oltre a svariati affluenti del Volga e del Don. Creature con la simile abitudine di dare la caccia a larve d’insetti ed altri invertebrati subacquei, un compito per il quale l’evoluzione sembrerebbe averlo attrezzato con notevole perizia. Trovandoci effettivamente innanzi, in entrambi i casi, a creature composite degne di un illustratore medievale dalla fantasia particolarmente sviluppata: con una parte posteriore simile ad un ratto comune, fatta eccezione per le zampe palmate adibite al nuoto, mentre quelle anteriori dotate di artigli lo rendono effettivamente simile a una talpa scavatrice, laddove la caratteristica ed articolata proboscide ricorda, in modo superficiale, il muso tipicamente rappresentativo di un toporagno. Sebbene l’efficacia sensoriale della stessa, molto più grande anche in proporzione e fornita di mobilità eccellente, si trovi letteralmente all’apice si quanto il mondo animale abbia saputo produrre, soprattutto dal punto di vista della percezione tattile dei movimenti delle sue microscopiche prede. Ciò grazie alla presenza in quantità preponderante delle cellule specializzate note come organi di Eimer, delle papille innervate dalla precisione eccelsa e coadiuvata, nel presente caso, da un giro di vibrisse alla radice di tale organo tanto caratteristico ed importante per la sopravvivenza del piccolo predatore. Completa la dotazione un organo di Jacobson o vomeronasale, calibrato per la percezione di una gamma di odori e sostanze chimiche che noialtri non potremmo neppure cominciare ad immaginare. Il tutto facente capo ad un sistema cognitivo in alcun modo inferiore a quello degli intraprendenti topi domestici ed urbani, capace di permettergli la decodificazione di segnali complessi, la memoria delle forme, la deduzione finalizzata ad individuare possibili fonti di nutrimento…

Le sessantamila paia di orbite sospese nei crani del defunto popolo di Tenochtitlan

Dalle vette della nostra rastrelliera, un grido collettivo fu il nostro silenzioso contributo alla fine del mondo. Senza labbra, senza occhi, senza lingua e neanche l’ombra di un cervello, il destino ci aveva riservato un posto in prima fila nel momento in cui una situazione in bilico raggiunse il punto critico d’ebollizione. Per volere ed ordine di Pedro de Alvarado, il vice del “civilizzato” conquistador Hernán Cortés, partito per la costa al fine di trovare un accordo con gli spagnoli giunti al fine di arrestarlo, ponendo fine alle sue operazioni di agente della corona. “Per difenderci dal palesarsi di un complotto, finalizzato alla nostra sistematica e rituale eliminazione.” Avrebbero affermato loro; “Per cupidigia e l’avidità indotta dal desiderio di sottrarci i nostri tesori.” Giureranno successivamente i pochissimi sopravvissuti del clero Azteco, imprimendo le proprie testimonianze in lingua Nahuatl, su pelli di animali, stoffa, corteccia di fico. Ma se qualcuno ci avesse chiesto di riferire la nostra impressione, non ci fu un singolo motivo scatenante. Bensì la temperatura gradualmente più elevata, di un luogo letteralmente intriso di sangue che altro ne bramava così come fatto in precedenza lungo il ciclo ininterrotto delle stagioni. Chi, meglio di noi, poteva dire di averne una chiara consapevolezza?

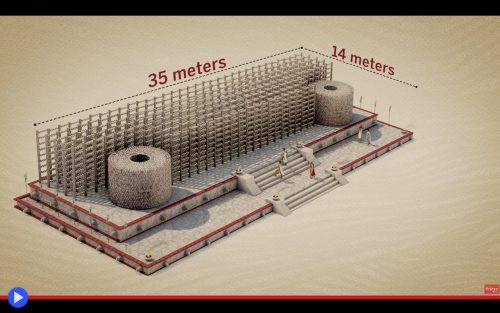

Era, dunque, il 22 maggio del 1520, quando nel corso della festa di Toxacl indetta dall’imperatore Montezuma, per celebrare ogni anno il dio Tezcatlipoca, un gruppo di stranieri nelle loro impenetrabili armature, con fucili, spade e lance, alla testa di una folla di mexica inferociti, bloccarono ogni uscita del Templo Mayor, principale luogo di culto della capitale. Per poi dare inizio, cupamente, al massacro. Centinaia, migliaia di membri della casta nobile e sacerdotale… Nel giro di poche ore, trasformati in stolidi cadaveri, avvicinando l’ora in cui l’eterno impero avrebbe visto la sua stessa struttura rovesciata, smembrata e fatta a pezzi così come in anni precedenti, era toccato a noi ed alle nostre famiglie oggetto dell’onore più terribile tra tutti quanti: nutrire gli spiriti divini del cielo e della terra. Questa, la nostra testimonianza di esseri immortali, le nude teste in alto sulle torri circolari dello Huey tzompantli, svettante collezione dei crani. Tale il nostro senso d’esultanza, per la catarsi distruttiva di coloro che, attraverso le generazioni, era stato fatto ai danni di noialtri, colpevoli soltanto di essere venuti al mondo in un paese dominato da una religione assetata di violenza ed uccisioni. Cessate le grida, disperso il fumo, gli spagnoli presero quindi lo stesso Montezuma in ostaggio, prima di ritirarsi nella foresta in attesa del ritorno del loro condottiero. Una decina dei loro, rimasti tra i morti della frenetica battaglia, vennero decapitati, le loro teste scarnificate ed essiccate. Prima di venire aggiunte, con tanto di barba, alla “gloriosa” rastrelliera dei testimoni…