Diventò d’un tratto chiara, al suono sibilante del vapore, l’effettiva portata di quanto stava ormai per capitare: dopo esserci scontrati con il mostro tante volte, lungo i ripidi sentieri della “mezza” vita, qualcosa di fondamentale si era trasformato nel profondo della nostra anima e nel cuore dei guerrieri. Così che al mutare della notte verso il giorno, sopra l’alto passo di Donner a ovest di Trucker, California, mentre indossavamo l’uniforme, l’elmo disadorno di colore giallo e impugnavamo l’essenziale ricetrasmittente d’ordinanza… Per un attimo fugace, solamente un singolo momento, arrivammo a chiederci: “É realistico? Che sia ancora la natura, a brandire l’arma del Destino con intento inverecondo, piuttosto che noialtri detentori del potere inusitato del Drago?”

Ai posteri, come si dice, l’ardua sentenza. I posteri che siamo noi, dinnanzi alla realtà davvero sconvolgente di un veicolo che viene dal passato, pur essendo ancora vivido e perfettamente funzionale, in quanto, ad essere sinceri, cosa mai potrebbe giungere a sostituirlo… Questo Rotary (la Rotativa) più che altro una locomotiva. Ma dotata di una bocca tanto larga da sembrare più che altro un pesce, che quando esce, non ti lascia neanche l’ombra di un candido cumulo residuo. Puro acciaio ed energia feroce, proveniente in via indiretta dall’ormai remoto 1868, quando un tale di nome J.W. Elliot, dentista di Toronto, ebbe a disegnarlo senza mai riuscire a farlo costruire. Obiettivo conseguito solamente alla distanza di vent’anni, grazie all’operosità e opulenza finanziaria di Orange Jull di Orangeville, Ontario. Eppure simili tempistiche, quando si prende atto della cosa che cammina lungo la montagna, non dovrebbero lasciarci stupefatti: occorre tempo, per dar forma ai sogni e un tempo ancor più lungo se si parla d’incubi proibiti. Anche quando in forma ferroviaria, si trasformano in amici dell’umana società. 10 anni, 10 anni dopo e 10 anni ancòra: questo il tempo necessario, normalmente, perché l’Essere venga di nuovo messo in movimento. Perché costa, in termini di carburante e ancor di più nella manutenzione, al punto da essere impiegato solamente in caso di “notevoli” e possenti nevicate. Così che fece notizia, a settembre del 2017, il fatto che le ferrovie dell’Union Pacific avessero di nuovo messo in campo la versione ammodernata di uno dei loro tre pezzi-unici, una belva dalla sagoma squadrata, alta 5 metri e lunga 15, con 130 tonnellate di peso. Facilmente riconoscibile per una parte frontale che tentar di definire “caratteristica” potrebbe a conti fatti, risultare riduttivo. Cubitale, spalancata enorme bocca, con un trapano-ventilatore largo ed alto quanto il veicolo stesso, se ancora tale può essere in effetti definito. Questo poiché una rotativa, nella sua concezione classica e anche la versione ancora in uso in California, non prevede nessun tipo di capacità di spostamento, in quanto il suo intero, enorme motore resta dedicato al solo scopo di far continuare a girare, con la massima potenza, il suddetto apparato simile alla testa di una trivella. Il che la rende, in gergo tecnico, uno dei pochissimi esempi nella storia della ferrovia di snail (trad. lumaca con il guscio) ovvero primo vagone privo di capacità motrice, come inversione concettuale della ben più classica slug (trad. lumaca SENZA guscio) definizione attribuita alle motrici inserite in posizione intermedia nel treno e normalmente sottoposte al controllo remoto. Ciò detto è palese e prevedibile che i segreti nascosti all’interno di un simile gigante, messo in moto dalla forza stessa delle circostanze, non possano esaurirsi in tale accenno di descrizione…

tecnologia

L’antica invenzione del carro meccanico che punta sempre verso Sud

Nella tradizionale serie di liste che corrispondono, su diversi livelli sociologici e culturali, ai più caratteristici aspetti della cultura cinese, una di quelle più frequentemente citate contiene le celebri Sì dà fāmíng (四大发明) ovvero “quattro invenzioni” considerate nient’altro che fondamentali per l’avanzata inarrestabile del progresso umano. E queste sono, alquanto appropriatamente, la carta, la stampa, la polvere da sparo e la bussola, che in modo così profondo seppe rivoluzionare i processi di navigazione attraverso territori precedentemente inesplorati. Benché le prove archeologiche dimostrino come le specifiche caratteristiche della magnetite fossero ben note alla cultura cinese sin dal II secolo d.C, venendo questa utilizzata in un particolare tipo di rituale religioso e conseguente divinazione degli eventi futuri, mancano tutt’ora prove del suo effettivo impiego per la costruzione di bussole, sia pure rudimentali, almeno fino all’epoca corrispondente all’anno 1.000 del nostro calendario. Come sia possibile un simile distacco di natura cronologica, nell’adozione di un sistema tecnologico tanto essenziale, dunque, potrebbe apparire largamente misterioso. Se non fosse per l’esistenza in quello stesso contesto di un diverso metodo capace di tenere conto degli spostamenti attraverso notevoli distanze, universalmente noto come lo Zhǐnán chē (指南车) o “Dito [che punta] automaticamente verso Sud”. Ora per capire esattamente ciò di cui stiamo parlando, sarà opportuno specificare come lo specifico dito fosse in effetti attaccato alla mano ed il corrispondente braccio, di una statua presumibilmente a dimensione naturale raffigurante un Immortale Taoista (nessuna preferenza in materia) montata sopra un carro. La quale, non importa quante volte il proprio piedistallo fosse stato voltato attraverso un travagliato tragitto, avrebbe sempre indicato esattamente nella stessa, fondamentale direzione.

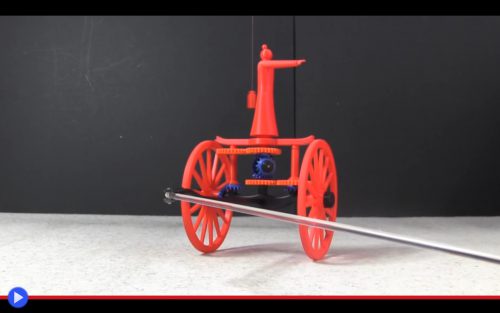

L’oggetto che oggi siamo soliti chiamare carro che punta verso Sud viene quindi generalmente attribuito alla vicenda personale di un particolare personaggio, benché lo stesso aneddoto che ne giustifica l’invenzione, nei fatti, faccia chiaramente riferimento ad episodi della storia pregressa, che a seconda delle diverse versioni potrebbero averne visto il principio in uso sin dall’epoca antichissima della dinastia degli Zhou Occidentali (1050-771 a.C.) ed il suddetto ri-scopritore averlo costruito per rispondere alla sfida, scettica e beffarda, dei suoi colleghi e contemporanei. Il grande tecnico e ingegnere, nonché membro della burocrazia imperiale della tarda epoca dei Tre Regni Ma Jun (200 – 265 d.C.) era in effetti un personaggio capace di attirare l’invidia di molti, date le origini umili che non gli avevano impedito di accedere alle grazie del nuovo imperatore Cao Wei, nipote del famoso signore della guerra che soltanto poche decadi a quella parte, aveva unificato la Cina attraverso un’infinita serie di stratagemmi, battaglie e tradimenti. Ma la gloria accumulata da suo nonno Cao Cao il grande (155 – 220) già iniziava ad essere un ricordo lontano, mentre lo stile di vita dei suoi successori si dimostrava troppo auto-indulgente, costoso e distaccato dalle effettive necessità dei propri sottoposti. Così che, mentre già l’Impero si preparava a passare in mano all’ennesima dinastia, quella iniziata dal “fedele” stratega e sottoposto Sima Yi, che nel giro di un ventennio avrebbe messo un proprio discendente sul trono di giada. Ed era precisamente questo il contesto storico, in bilico tra ulteriori difficili battaglie, che la capacità creativa di Ma Jun ebbe maniera di risplendere, attraverso una serie di creazioni come un diverso sistema d’irrigazione, un teatrino meccanico animato da diverse dozzine di automi per l’intrattenimento dei potenti e tra le due cose, il suddetto miracolo della navigazione stimata. Sapete, a tal proposito, che cosa sia il dead reckoning? Un processo attraverso il quale, una volta determinato il proprio punto di partenza, si tiene conto degli spostamenti effettuati a partire da quest’ultimo. Ottenendo, un momento dopo l’altro, la stima ragionevolmente precisa di dove ci si trova e dove, effettivamente, siamo diretti…

Mostrato il modo in cui le cellule si spostano attraverso la materia

Osservate questa scena: l’alone rosso che si configura in una multipla sovrapposizione di forme all’interno della testa di un pesce. Curvilineo, come il confine esterno di una stella, ed in continuo movimento, quanto la moltitudine di un brulicante formicaio. Attraverso cui bizzarre forme di un color cobalto intenso si palesano d’un tratto, poi scompaiono di nuovo, con saettante moto che in qualche maniera vuole tendere all’infinito. Ma in realtà, combatte una battaglia senza fine contro corpi minacciosi ed Estranei. Può sembrare una visione cosmica d’altri Universi, fantascienza di una mente fervida e sconnesso. Mentre in effetti, tutto questo, è quanto di più vicino si trovi a ciascuno di noi in questo preciso istante! Poiché raffigura, in circostanze molto simili benché diverse, ciò che sta avvenendo proprio adesso, all’interno delle nostro stesso paio d’orecchie in perenne ascolto. E se vi concentrate nel silenzio, magari, chi può dirlo, inizierete a udirne il rumore…

Nel corso dell’evoluzione della scienza attraverso i secoli, nessuna delle nostre doti ha avuto un’importanza maggiormente significativa dell’innata capacità umana d’immaginare. Quel potere della mente, alla base stessa del progresso e delle invenzioni che migliorano la nostra vita, che intravede margini di un possibile miglioramento, o si presta nel descrivere in maniera estremamente dettaglia tutto quello di cui conosciamo l’esistenza, benché i nostri occhi, allo stato attuale delle cose, non possano affermare di conoscere direttamente. E potrebbe forse sorprendervi la menzione del modo in cui, all’interno di un simile insieme di fattori, sia possibile nei fatti annoverare l’unità più basilare della vita. Quella “cellula” (nei fatti, ne esistono milioni di varianti) che infinitamente replicata, costituisce il nostro stesso essere ed è quanto di più facile, da prendere e spostare sotto un microscopio. Non abbiamo, forse, molto chiara quella forma fin dall’epoca della scuola? Una membrana grosso modo globulare, all’interno della quale, nel citoplasma, galleggiano essenziali mitocondri e altri organelli, mentre dal centro della stessa un corpo scuro, il nucleo, dirige e sovrintende alle fondamentali operazioni. Oggetto dai confini chiaramente definiti, così come appare sopra ad un vetrino ed isolato dai suoi simili, perfetto alla maniera di un cristallo estratto dalle viscere del mondo. Strano quindi che, come in parecchi avevano già lungamente sospettato, tale immagine possa portarci totalmente in errore. E a dimostrarlo ci ha pensato il fisico e professore di biologia molecolare Eric Betzig dell’Università di California, introducendo i processi di perfezionamento dell’acquisizione d’immagini che nel 2014 gli valsero il premio Nobel per la chimica, e di cui il nostro video mostrato in apertura, realizzato ad aprile dello scorso anno, costituisce una delle risultanze più recenti ed al tempo stesso, notevoli ed impressionanti. Realizzato attraverso la messa in chiaro delle immagini rilevate nell’orecchio di un pesce zebra (Danio rerio) trasportato ed analizzato presso l’Istituto Medico Howard Hughes di Chevy Chase, in Maryland, nel contesto di un programma per la dimostrazione antologica delle capacità di un simile nuovo approccio. Il cui effettivo funzionamento e requisiti tecnici, nei fatti, non risultano essere esattamente alla portata di chiunque…

Merlino e il soffio del drago che vinse una guerra mondiale

Se soltanto. Se soltanto fossero riusciti nell’intento di ottenere l’agognata superiorità aerea su quel tratto di mare, la cosiddetta Manica oltre cui, quattro anni dopo, si sarebbe svolto l’epico e terribile sbarco passato alla storia come il D-Day… C’era un piano ben preciso, non abbiate dubbi in merito. Il suo nome: Unternehmen Seelöwe (Operazione Leone Marino) ed era esattamente speculare a quello degli americani. Così dopo il concludersi della battaglia aerea per le candide scogliere di Dover, nell’ormai remoto 1940, le insegne naziste avrebbero fatto la loro comparsa ai quattro lati dell’alto Big Ben. Se soltanto…

Attraverso il periodo di frenesia globale giunto all’apice poco prima della metà del secolo scorso, durante cui il metodo dei totalitarismi sarebbe entrato in conflitto con il tipo di democrazia che ancora oggi, viene considerata il modo “giusto” di gestire le istintive pulsioni politiche della sola ed unica razza umana, molti furono i possibili punti di svolta, a margine dei quali il proverbiale batter d’ali di una singola farfalla, metaforicamente parlando, avrebbe potuto cambiare totalmente l’esito d’infinite, sanguinose battaglie. E su di essi siamo in genere piuttosto ben informati, dato il copioso numero d’ucronie letterarie, cinematografie o teatrali sull’argomento: avete presente, ad esempio, il fallito attentato a Churchill? Oppure i tentativi, da parte della Germania, di giungere per prima all’invenzione della bomba atomica. O ancora il momento in cui l’Armata Rossa, durante l’inarrestabile avanzata della Wehrmacht verso Est, riuscì finalmente a frapporre la vita dei propri uomini, un’intera generazione della gioventù di Russia, innanzi alle ruote d’ingranaggio dei Panzer e gli altri veicoli corazzati frutto di un’impressionante tecnologia tedesca. E fu del resto sempre, in una maniera oppure l’altra, proprio quest’ultimo campo dello scibile, a determinare ove dovesse dirigersi, di volta in volta, l’affilato ago di un’orribile bilancia, in grado di spazzare via interi villaggi, città o l’equivalente d’intere nazioni, al suono roboante delle armi dei motori. Motori come questo, Merlino d’Inghilterra. Voi conoscerete, poco ma sicuro, un tale appellativo e sono certo che abbiate già iniziato a richiamare quell’immagine, del canuto praticante di arti magiche (probabilmente un druido) che tenne la sua mano destra sulla spalla del più importante re che le isole di Gran Bretagna abbiano mai conosciuto; benché nel caso di questa specifica nomenclatura, possiamo esserne del tutto certi, la compagnia Rolls-Royce avesse al centro dei propri pensieri un qualche cosa d’altro, come fatto per le sue precedenti opere ingegneristiche d’inizio secolo, ciascuna denominata in base ad un diverso uccello della parte settentrionale d’Europa. E proprio Merlin, per l’appunto, era il Falco columbarius altrimenti noto come lo smeriglio, aggressore eterno dei più piccoli roditori, mammiferi e rettili di queste isole. E di qualsiasi Bf-109 o bombardiere tedesco che potesse, eventualmente, presentare l’ardimento necessario a palesarsi in mezzo a quelle nubi d’argento. Da principio, chiaramente, non fu questo il suo nome; poiché la compagnia ingegneristica che oggi associamo in modo particolare ad uno specifico tipo di automobili di lusso non aveva ancora ricevuto istruzioni ufficiali dallo stato, al fine di procedere al rinnovamento dell’insigne predecessore Kestrel, il V-12 da 22 litri (770 cavalli di potenza) usato con tali e tanto significativi successi durante l’intero corso della prima metà degli anni ’30. Così che l’originale idea del Merlin venne coltivata nell’ambito di un progetto identificato come PV-12, acronimo della dicitura in lingua inglese private venture. Almeno finché, nel 1935, il Ministero delle Forze Aeree indisse il concorso per l’introduzione di un nuovo velivolo per il combattimento aereo. Da cui ne avrebbe ottenuti, nei fatti, ben due: il Supermarine Spitfire e l’Hawker Hurricane. Entrambi dei quali, dopo un breve periodo d’adattamento, si sarebbero dimostrati delle piattaforme eccelse per il nuovo approccio alla forza motrice creato dalla Rolls…