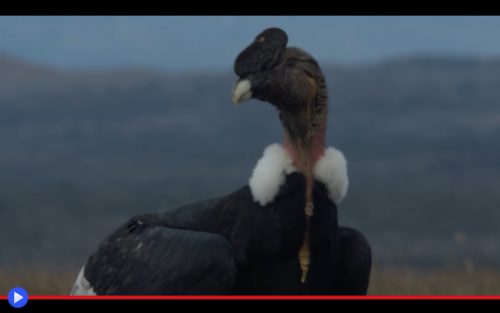

Per alti scranni, nobili sovrani. Entità insignite del dovere di rappresentare o custodire le caratteristiche fondamentali di un ambiente, un’ecologica inerente configurazione delle cose. Luogo e luoghi, mondi, singoli pianeti dove vige la fondamentale regola della natura, in base a cui nulla scompare ma ogni cosa si trasforma, evolvendosi per far ritorno allo stato mineralizzato da cui era aveva preso vita alle origini della sua storia. Ben sapendo come ogni altro camelide dell’area tra Argentina e Cile, Bolivia, Ecuador, Perù, grazie allo strumento dell’istinto, il rito che avrebbe avuto luogo alla sua morte. Quale psicopompo si sarebbe presentato, per aprire il suo cadavere e iniziare a divorarlo. Verso l’inizio di un mistico viaggio, spesso terminante all’interno di specifici e particolari recessi montani! Il primo a notarlo, tra gli umani cultori della scienza, è stato Matthew Duda della Queen’s University di Kingston, Canada, in trasferta presso la catena sudamericana per trovare nuovi spunti d’approfondimento nell’antica storia del Vultur gryphus, creatura più comunemente nota e celebrata come (il magnifico) condor andino. 3,3 metri di apertura alare e fino a 15 Kg di peso distribuiti nella sua elegante forma e bianca e nera, con dati sufficienti a farne il più imponente uccello volante della Terra, caratterizzato dall’abitudine di defecarsi addosso (uroidrosi) o in alternativa, sempre nei dintorni del proprio nido. Così come avvenuto, per un periodo di oltre due millenni, nella grotta del parco nazionale di Nahuel Huapi dove costui, assieme ad insigni colleghi, avrebbe riscontrato l’esistenza di un tesoro più prezioso di qualsiasi reliquia dei toltechi: un’intera, ponderosa, maleodorante montagna di guano. Defecata dalle incalcolabili generazioni di codesti uccelli, che si sono susseguite sotto il sole di un simile emisfero, raccogliendo alternativamente il plauso o l’antipatia delle vicine comunità civilizzate. Stratificando in modo totalmente incidentale, un secolo dopo l’altro, l’intera cronistoria pregressa delle proprie alterne tribolazioni. Come un libro utile a capire quando la popolazione ha prosperato e quando, invece, si è ridotta come nel lungo periodo tra 1650 e 650 anni fa, dal momento in cui una lunga serie d’eruzioni saturò l’aria di cenere, rendendo eccessivamente difficoltoso il volo. Per non parlare delle variazioni nella loro dieta e i minerali che ne entrarono a far parte, permettendo di comprendere le condizioni ambientali di ciascun periodo e tutto ciò che queste comportavano per lo stile di vita di questi uccelli. Le cui caratteristiche fondamentali, e doti tutt’altro che trascurabili, seppero dimostrarsi cionondimeno continuative nel tempo…

studi

Studio svela come la puntura di una formica può minare il sistema nervoso umano

Un dolore assoluto, che ottenebra la mente e paralizza i movimenti. La sofferenza totale che permette, per lo meno nell’idea del popolo che continua a praticare un tale rituale, di affrontare in seguito qualsiasi prova fisica ignorando la sofferenza. E c’è qualcosa di fondamentalmente primitivo, persino barbarico, nel rito di passaggio degli indigeni Sateré-Mawé della giungla brasiliana, secondo cui l’arrivo presso l’età adulta necessita di esser celebrato tramite puntura indotta e reiterata ad opera del più atroce degli insetti mai classificati dalla scienza umana. Quella stessa Paraponera clavata o formica proiettile di oltre 2 cm di lunghezza, il cui morso è stato alternativamente paragonato a un colpo d’arma fuoco o nelle parole dell’esauriente Justin O. Schmidt, entomologo dal comprovato grado di masochismo, “Camminare sui carboni ardenti con un chiodo arrugginito conficcato in un piede”. Tutto questo benché resti fondamentale specificare come prendere decine di questi animali e intrappolarli nella versione fatta in casa di un guanto da forno, per poi renderle nervose con il fumo ed infilarci dentro le mani del soggetto designato per qualche eterna decina di minuti, più volte nel corso di settimane o mesi, non costituisca un effettivo pericolo per la vita di quest’ultimo, né abbia altre conseguenze in genere che tremori, nausea, capogiri, paralisi temporanea e qualche trascurabile convulsione. Questo perché contrariamente al veleno utilizzato da taluni serpenti, razze marine, vespe o calabroni, la piccola mistura di sostanze inoculate dagli imenotteri in questione non ha effetti deleteri alla sopravvivenza di un organismo, pur restando responsabile di una percezione del dolore che pare superare i limiti dell’immaginazione corrente. Questo principalmente grazie alla presenza, già nota verso la fine degli ’90 del peptide neurotossico della poneratossina, una sostanza capace di saturare i canali del sodio nelle fibre nocicettorie, inviando in buona sostanza un segnale intenso e ininterrotto fino alle zone rilevanti del cervello stesso. Ora d’altra parte un simile spunto di approfondimento, nonostante la sua rilevanza per lo studio del dolore ed eventuali metodologie utili a moderarlo, è stato successivamente accantonato dalla scienza per l’oggettiva difficoltà nel prelevare quantità sufficienti di veleno da una creatura piccola come un formica, per quanto appartenente alle genìe ipertrofiche del territorio sudamericano. Almeno fino all’articolo recentemente pubblicato nel numero di maggio della rivista scientifica Nature Communications, in cui Samuel D. Robinson dell’università del Queensland e colleghi affrontano per la prima volta in modo sistematico la questione. Ritrovando tracce di tossine simili anche all’interno di altri rappresentanti della famiglia Formicidae, tra cui le più piccole ma non meno aggressive Tetramorium africanum e le affascinanti formiche dalla testa verde o Rhytidoponera metallica endemiche del continente d’Oceania, capaci d’indurre uno stato di sofferenza forse meno intenso ma persistente almeno quanto quello della tristemente celebre Paraponera. Un viaggio di scoperta che potrebbe essere, in effetti, ancora agli albori…

C’è un pino in California che allunga la sua ombra fin dai tempi della civiltà sumera

Scoglio inusitato nel mezzo della tormenta, contorto essere perso nel tempo. Una scultura creata dall’incontro tra la forza inarrestabile e la radicata, inamovibile presenza di un impulso che preserva la vita. E quanto, veramente, può il destino aver prodotto un qualche tipo di effetto, sulla persistente inalienabile presenza, di un qualcosa che da (quasi) sempre esiste, che per (quasi) sempre continuerà a produrre il segno delle sue legnose circostanze. È facile chiamarli, nel complesso, pini dai coni setolosi o bristlecones (ss. Balfourianae) ma forse è maggiormente caratterizzante utilizzar, nello specifico, l’appellativo attribuito ai due singoli esemplari più famosi: Matusalemme, Prometeo. Come altrettanti personaggi d’importanza singolare nella storia religiosa dell’uomo, chiaramente appartenenti ad un contesto straordinariamente antico. Eppure entrambi, a ben vedere, assai più giovani dei rispettivi e omonimi arbusti, la cui vicenda personale è stata dimostrati estendersi a ritroso fino ai margini di quella che potremmo definire in senso lato la Storia. Ovvero, se vogliamo leggere tra le righe, ancor prima che qualcuno fosse in grado di dar vita prolungata ai suoi pensieri! Imprimendoli con fine e laborioso intento su una tavoletta fatta con l’argilla del Tigri e l’Eufrate. E con ciò non stiamo usando alcun tipo di metafora o alternativa via di corrispondenza ai termini della tenzone. Giacche gli alberi citati non sono cloni, né fossili o sfide concettuali al concetto di cosa possa possedere un tronco ed una chioma. Bensì veri e vividi produttori di fotosintesi clorofilliana, mentre le sostanze nutritive ne percorrono gli occulti canali e non tanto teneri virgulti con aghi perpendicolari, in effetti vagamente simili a delle spazzole per ripulire le bottiglie, vengono prodotti all’apice di quei contorti rami. E resta in ogni caso indubbio, se volessimo paragonare tali esseri alla più comune concezione di una pianta, per come potrebbe disegnarla la nostra logica o immaginazione pregresse, che potremmo rimanere inizialmente delusi. Poiché non resta davvero nulla negli esemplari più antichi delle tre specie che costituiscono la sopracitata sotto-sezione del genere Pinus, ed in modo particolare il più iconico e rappresentativo P. longaeva dello Utah, Nevada e California, che possa dirsi capace di soddisfare in noi l’immagine di una pianta comune, in salute o quanto meno “vivente”, nel senso più esteticamente apprezzabile di questo termine. Ricordando piuttosto lo scheletro inusitato di una sorta di dinosauro legnoso, che imperterrito continua a crescere, rigenerando se stesso. Una visione del tutto degna, se vogliamo, d’essere iscritta nell’elenco delle creature ed esseri leggendari della sua Terra…

E se davvero le termiti fossero il motore dietro i cerchi delle fate australiani?

Creature invisibili ed onnipresenti, nascoste sotto il suolo impenetrabile della brughiera. Proprietarie del segreto labirinto dove, per un attimo di distrazione o il canto psicologico delle sirene, udibili presso allarmanti cerchi di funghetti prataioli, erano soliti smarrirsi i bambini. Poiché non c’era nulla nel vecchio folklore inglese che potesse dirsi più affascinante, ed al tempo stesso pericoloso, delle fate. Trasferendo lo scenario analizzato al territorio degli antipodi, d’altronde, popoli diversi ed un sistema di credenze derivante dall’osservazione del proprio contesto avevano creato alternative alle ragioni del mito. Per cui si pensava, con una base fortemente radicata nel bisogno, che lo spirito fondamentale del sottosuolo potesse risiedere all’interno dei brulicanti, operosi esponenti dell’ordine Blattoidea: le termiti delle cattedrali o Nasutitermes triodiae altrettanto inclini, all’insaputa di molti, alla costruzione di un diverso tipo di città sepolte. Quelle interamente al di sotto del suolo, che generazioni successive di scienziati hanno studiato ormai da decadi, in associazione ad un’annosa questione. Sto parlando, per essere maggiormente specifici, della regione di Pilbara nello stato dell’Australia Occidentale e dei suoi cerchi disegnati nel paesaggio, dalla forma assai variabile che assomiglia vagamente ad un esagono irregolare. Forme misuranti tra i 2 e i 24 metri cadauna, ben visibili per la mancanza pressoché totale di vegetazione all’interno, sostituita da un terreno particolarmente solido e per nulla permeabile da parte delle rare piogge locali. Interrogandosi sui quali l’ecologa del Centro di Ricerca Scientifico del Commonwealth, Fiona Walsh, ha pensato finalmente di fare qualcosa a cui, piuttosto stranamente, nessuno aveva mai pensato prima di questo momento: chiedere ai nativi di questi stessi luoghi, ovvero gli aborigeni, la loro opinione. Ma cosa può effettivamente offrire un popolo che ha tramandato la sua conoscenza in modo per lo più orale attraverso secoli o millenni, alla puntuale ed oggettiva ricerca scientifica moderna, avente a che vedere con qualcosa di così sterile e remoto? A quanto pare, moltissimo. O comunque abbastanza da cambiare, potenzialmente, le carte in tavola per la diatriba in oggetto. Vedi l’idea, originariamente proposta dallo studioso dei deserti Stephan Getzin dell’Università di Göttingen nel 2016, che questa particolare versione della circonferenza fatata, presente incidentalmente anche tra le sabbie del deserto della Namibia, potesse costituire l’effettiva derivazione di un fenomeno per lo più idrologico connesso alle dinamiche del clima. Conseguente dall’instaurazione di un feedback positivo nell’assorbimento dell’acqua troppo rapido nelle sabbie semi-solide non-newtoniane (Namibia) oppure impossibile da parte del suolo eccessivamente compatto (Australia) in ciascun caso agevolato proprio dalla presenza dei canali conduttivi delle radici di piante pre-esistenti…