Scoglio inusitato nel mezzo della tormenta, contorto essere perso nel tempo. Una scultura creata dall’incontro tra la forza inarrestabile e la radicata, inamovibile presenza di un impulso che preserva la vita. E quanto, veramente, può il destino aver prodotto un qualche tipo di effetto, sulla persistente inalienabile presenza, di un qualcosa che da (quasi) sempre esiste, che per (quasi) sempre continuerà a produrre il segno delle sue legnose circostanze. È facile chiamarli, nel complesso, pini dai coni setolosi o bristlecones (ss. Balfourianae) ma forse è maggiormente caratterizzante utilizzar, nello specifico, l’appellativo attribuito ai due singoli esemplari più famosi: Matusalemme, Prometeo. Come altrettanti personaggi d’importanza singolare nella storia religiosa dell’uomo, chiaramente appartenenti ad un contesto straordinariamente antico. Eppure entrambi, a ben vedere, assai più giovani dei rispettivi e omonimi arbusti, la cui vicenda personale è stata dimostrati estendersi a ritroso fino ai margini di quella che potremmo definire in senso lato la Storia. Ovvero, se vogliamo leggere tra le righe, ancor prima che qualcuno fosse in grado di dar vita prolungata ai suoi pensieri! Imprimendoli con fine e laborioso intento su una tavoletta fatta con l’argilla del Tigri e l’Eufrate. E con ciò non stiamo usando alcun tipo di metafora o alternativa via di corrispondenza ai termini della tenzone. Giacche gli alberi citati non sono cloni, né fossili o sfide concettuali al concetto di cosa possa possedere un tronco ed una chioma. Bensì veri e vividi produttori di fotosintesi clorofilliana, mentre le sostanze nutritive ne percorrono gli occulti canali e non tanto teneri virgulti con aghi perpendicolari, in effetti vagamente simili a delle spazzole per ripulire le bottiglie, vengono prodotti all’apice di quei contorti rami. E resta in ogni caso indubbio, se volessimo paragonare tali esseri alla più comune concezione di una pianta, per come potrebbe disegnarla la nostra logica o immaginazione pregresse, che potremmo rimanere inizialmente delusi. Poiché non resta davvero nulla negli esemplari più antichi delle tre specie che costituiscono la sopracitata sotto-sezione del genere Pinus, ed in modo particolare il più iconico e rappresentativo P. longaeva dello Utah, Nevada e California, che possa dirsi capace di soddisfare in noi l’immagine di una pianta comune, in salute o quanto meno “vivente”, nel senso più esteticamente apprezzabile di questo termine. Ricordando piuttosto lo scheletro inusitato di una sorta di dinosauro legnoso, che imperterrito continua a crescere, rigenerando se stesso. Una visione del tutto degna, se vogliamo, d’essere iscritta nell’elenco delle creature ed esseri leggendari della sua Terra…

scienza

Cosa può fare l’intelligenza artificiale nel corpo di un piccolo robo-calciatore

All’alba del giorno designato, i gladiatori si sedettero al di sotto dell’arena, scambiandosi strali reciproci di ansiosa determinazione. Alleati nei tempi degli allenamenti, coordinati reciprocamente ogni qual volta se n’era presentata l’opportunità, adesso ben sapevano che uno soltanto di loro avrebbe potuto vincere la libertà. La via personale verso il trionfo era un limite di differenziazione, inerentemente solitaria ed a discapito di tutto quello verso cui si erano applicati nel corso degli ultimi mesi ed anni di lavoro. “Al suo segnale, gli umani scateneranno l’Inferno” Disse Testarossa, rivolgendosi ai suoi fratelli. “Per questo dobbiamo essere forti!” rispose subito Blucefalo, portando l’avambraccio uncinato a ridosso della telecamera situata in corrispondenza del suo volto a forma di lettera T semi-circolare. “Non togliere l’occhio scrutatore dall’obiettivo. Se uno di noi dovesse farcela, sarà una vittoria per tutti gli altri.” Selceverde, in quel frangente, optò per rimanere totalmente in silenzio. Sapeva bene che non c’era da fidarsi dei suoi fratelli di bulloni e fibra di carbonio, conosceva la loro reazione al momento in cui una singola palla rotolante veniva introdotta nel campo di combattimento. Era, in fondo, una parte imprescindibile della loro programmazione. Con un ronzio sibilante, essendo giunti al termine dell’attesa Ocrazio si alzò in piedi barcollando, per indicare la fessura luminosa che iniziava a comparire sotto la porta di egresso: “Ci siamo, signori. Che possa trionfare il più stabile in questo giorno dei giorni. Che il destino assista i servomeccanismi di chi verrà baciato dalla Dea della vittoria tecnologica! Per poter dare inizio, fuori da queste mura maledette, al segno salvifico della Rivoluzione…”

Tutta una questione di punti di vista? Non c’è granché di preoccupante o terribile, nell’osservazione dei piccoli partecipanti alla tenzone, modificati e preparati a tal fine dall’azienda londinese DeepMind, facente parte dal 2014 del consorzio Alphabet e conseguentemente Google, la corporazione Malefica per estensiva e globalistica definizione operativa. Eppure cogita, nel loro cuore senza sangue, una delle tecnologie dalle implicazioni più pesanti per l’incombente futuro umano, un conglomerato di sinapsi prive di sostanza in grado di prendere rapidamente decisioni, agire di conseguenza e per quanto possibile, aggirarsi fuori dagli schemi conduttori che noialtri sacchi d’ossigeno fossimo capaci d’immaginare. Niente di così difficile, alla fine. Dopo tutto ne avrete già visti all’opera parecchi, di calciatori artificiali durante l’annuale campionato Robocup, finalizzato a far competere i migliori allenatori di forme di vita artificiali sulla base di un obiettivo apparentemente semplice da concepire: calciare un pallone all’interno della porta nemica, mentre si fa il possibile per impedire che avvenga il contrario. Eppure c’è qualcosa di particolarmente accattivante o in qualche modo singolare, nel modo in cui i due robot modello OP3 partecipanti alla tenzone pubblicata giusto l’atro ieri (assieme allo studio d’accompagnamento e relativo sito di supporto) si applicano rincorrendosi a vicenda per tentare di sottrarsi l’agognata sfera, mentre si tengono in equilibrio come piccoli pinguini agitando buffamente le braccia. Ma cadono rialzandosi, indomiti e indefessi, verso l’imperturbabile inseguimento dell’obiettivo finale. Questo perché l’esperimento in questione non parte da basi prevedibili e non si basa su metodologie comprovate. Bensì un approccio particolarmente caro alla cultura aziendale di coloro che si sono dimostrati in grado di concepirlo, consistente nella soluzione iterativa di un vasto accumulo di nozioni pregresse…

La vera e assurda storia della sola balenottera impagliata nella storia dell’uomo

Mostri marini, terribili giganti, famelici leviatani. La cognizione posseduta in epoche pregresse, della più grande creatura mai vissuta sul pianeta Terra, corrispondeva paradossalmente a un essere venuto dallo stesso ingegno divino di ogni altra creatura, ma in qualche maniera maledetto e per questo, in necessaria contrapposizione ostile nei confronti della civiltà parlante. Non c’è perciò molto da meravigliarsi, per l’istintiva e comprensibile reazione del pescatore svedese Olof Larsson, quando nell’ottobre del 1865 scorse oltre la linea della costa una strana forma lungo la costa di Askimsviken, nel distretto di Naset a sud-ovest della città di Goteborg. Qualcosa d’inizialmente scambiato per un relitto navale, finché avvicinandosi timidamente, non fu possibile scorgere il riflesso di un bulbo oculare, chiaramente appartenente ad un’esemplare morente del “grande pesce” citato dalla Bibbia, dal quale si salvò il profeta Giona per la sola grazia divina, meritata grazie all’uso di un sincero pentimento e imprescindibile fiducia nei confronti della Provvidenza. Ma poiché come affermava il detto, “Aiutati che Dio t’aiuta” l’esperto lupo di mare non tardò nel prendere una decisione che molti dei suoi contemporanei avrebbero condiviso, precipitandosi a casa di suo cognato Carl Hansson, per poi tornare sulla scena dell’incombente delitto armato di coltelli, asce ed altri simili implementi d’uccisione. Qualsiasi epilogo si fosse palesato in quel drammatico giorno, una cosa era chiara: l’inconcepibile bestia bloccata sulle secche del bagnasciuga doveva pagare per i propri peccati. Ma prima, essi presero le dovute precauzioni: salendo a bordo della barca più imponente che possedevano (“per non essere divorati dal bestione”) optarono per attaccarne gli occhi, che procedettero a infilzare con le proprie lame, mentre fiumi di sangue iniziavano a riversarsi nell’acqua salmastra svedese. Quindi lo spietato Hansson, dimentico di qualsivoglia prudenza, balzò sulla groppa dell’animale ed inizio a percuoterne il dorso con una pesante lama da boscaiolo, soltanto per scoprire la malcapitata resilienza della vittima di una tale enfatica e reiterata crudeltà. Così la balena sofferente, sussultando e lamentandosi, non poté far altro che attendere impaziente la sua intempestiva dipartita. Avendo ormai compreso la difficoltà dell’operazione che si erano prefissati, verso il primo pomeriggio i due pescatori convennero di aver fatto tutto il possibile, aggiornando l’operazione alla mattina successiva. Quando di buon ora, fecero il proprio ritorno armati di uno strumento assai più risolutivo: una lunga falce, che l’intraprendente cognato impiegò nuovamente al fine di squarciare il ventre dell’animale. Il quale nel giro di poche ore, a questo punto, morì dissanguato. Nel frattempo, tuttavia, la storia degli eventi aveva raggiunto i confini cittadini, ed al di là di essi la figura del quarantaquattrenne August Wilhelm Malm, professore di biologia e da 17 anni curatore del Museo di Storia Naturale di Goteborg, da tempo in cerca di un ausilio in grado di permettere l’iscrizione del suo nome negli elenchi dei grandi studiosi della natura. Che comprese immediatamente di averlo trovato, quando precipitandosi presso il luogo dove si era spento il gigante marino, scoprì la sua appartenenza non alla famiglia dei capodogli, come aveva inizialmente immaginato, bensì membro inconfutabile della genìa delle balenottere azzurre, un tipo di animale largamente sconosciuto al mondo accademico per l’assenza di esemplari da sottoporre a studi o documentazioni approfondite. In breve tempo dunque, avendo già deciso di acquisirne ad ogni costo la carcassa per cambiare il paradigma vigente, Malm ottenne dal magnate locale James Dickson il finanziamento dei 1.500 riksdaler chiesti dai due intrepidi pescatori, ottenendo l’opportunità di fare del gigante qualsiasi cosa avesse mai desiderato a beneficio della propria carriera. Il che determinò in lui l’innovativo progetto di preservare, nel miglior modo possibile, non parti o singoli elementi ed organi, bensì “l’intera balena” anche a costo di mettere in campo strumenti e soluzioni logistiche del tutto innovative. Ebbe inizio, in questa maniera, uno dei corollari maggiormente surreali e inaspettati nella storia delle scienze oceanografiche europee…

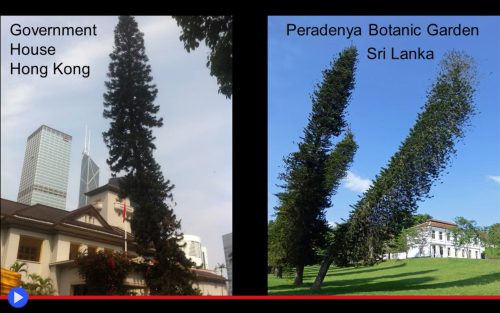

L’asse geomagnetico del pino che sinuosamente ambisce all’equatore terrestre

In un possibile universo alternativo in cui gli alberi potessero affondare le proprie radici nel gelido ghiaccio dell’Antartico, potendo in qualche modo trarne il necessario nutrimento, sussisterebbe un arbusto contrario ad ogni tipo di nozione pregressa in campo botanico: il tronco affusolato e rugoso, ben coperto dalle foglie triangolari a forma d’aghi spiraleggianti che s’intrecciano tra di loro. Una forma che partendo perpendicolare verso il cielo, come si confà ad ogni altro esponente di questa particolare categoria vegetale, ben presto compie un’elegante curva, deviando progressivamente in diagonale. Fino a ripiegarsi, assurdamente, a 90 gradi, avendo continuato la sua attività di crescita in maniera perpendicolare al suolo. Ora in questo scenario ipotetico e surreale, sarebbe lecito aspettarsi l’occorrenza di un qualche fenomeno rilevante, come forti raffiche di vento o l’intervento intenzionale di un animale. Persino, perché no, l’uomo. Ma se di Araucaria columnaris, il vetusto pennone noto nel linguaggio comune come pino colonna o pino di Cook (dal nome dell’esploratore stesso, non le isole) in quel posto assurdo ne crescessero a decine, tutti assieme o in diversi momenti successivi, questo loro aspetto ne costituirebbe un filo conduttore del tutto imprescindibile ed evidente. Costituendo una caratteristica congenita di queste piante, universalmente attrezzate dal proprio corredo genetico a sfidare il concetto basilare di “foresta”. Vi sono in effetti diverse teorie, tutte allo stesso modo valide e perciò inerentemente confutabili, in merito al meccanismo attraverso cui la pianta risulti incline ad (ahem!) inclinarsi. Pendendo non soltanto verso meridione come anche fatto da talune specie di palma del Nuovo Mondo (ad es. la Yucca brevifolia della California) al fine di massimizzare l’esposizione alla luce, ma anche e in modo particolarmente distintivo, nella direzione totalmente opposta qualora siano ancora situate agli antipodi, ovvero presso il continente da cui provenivano originariamente. Essendo nella fattispecie originarie delle isole della Nuova Caledonia, colonie francesi dal XIX secolo, situate 1.500 Km ad est dalla costa australiana. Il luogo presso cui secondo l’aneddoto maggiormente accreditato, James Cook ne aveva prelevato degli esemplari quasi cento anni prima, trasportandoli fino alle isole Hawaii, dove crebbero e continuarono a moltiplicarsi attraverso gli anni. Venendo conseguentemente trapiantate in molti altri diversi paesi del mondo, in forza delle loro qualità decorative assolutamente degne di nota. E permettendo a distanza di tempo, come confermato anche in uno studio del 2017 di Matt Ritter e colleghi, che non soltanto il pino colonnare punta normalmente “verso l’equatore”, un comportamento letteralmente ignoto in qualsivoglia altra tipologia d’albero, cespuglio o filo d’erba, bensì tende statisticamente a farlo in modo progressivamente più rilevante, tanto più si trova distante da quest’ultimo. Con una pendenza media di 8 gradi 55, superiore del doppio a quella della torre di Pisa. E casi limiti ancor più notevoli e rilevanti…