Manifestazione notturna di una delle paure ataviche dell’uomo, è l’incubo di chiunque abbia mai praticato anche soltanto una volta la nobile arte amatoriale della speleologia: trovarsi all’improvviso, senza una ragione registrata a chiare lettere nella memoria, all’interno di un pertugio obliquo da cui liberarsi manca di sembrare facile, o scontato. Apogeo della temuta circostanza, in cui non si può andare avanti e neanche indietro, con tutto il peso del massiccio che minaccia di schiacciare il nostro stesso senso della ragionevole coerenza situazionale. Prendete come termine di paragone, adesso, il caso molto più mondano di essere alla guida e non poter tornare facilmente nella vostra dimora. Bloccati nel traffico, oppure vittime di un sostanziale restringimento della viabilità, o ancora condotti fuori strada da un navigatore che ha dimenticato il volto stesso del suo creatore. Presso luoghi dove tendono a convergere, in maniera non del tutto prevedibile, i due punti estremi dello spettro fin qui delineato, frapponendo un tipo di esperienza notevole ma non del tutto raccomandabile per chi soffra di claustrofobia e/o crisi di panico alla guida. Circostanza videografica del tipo replicato molte volte online, con il tipico profilo di un contenuto virale per Facebook, Instagram, Tiktok e le molteplici alternative non altrettanto famose, osservate per comparazione la notevole sequenza in prima persona di questo singolare attraversamento. Dove l’apertura dall’aspetto totalmente naturale, nel fianco di un rilievo collinare ricoperto di vegetazione, lascia presto il passo ad una vera galleria del tutto percorribile senza lasciare la presa sul volante del proprio fidato mezzo di trasporto su ruote. Un tunnel stradale, da ogni punto di vista rilevante, ma di un tipo che potrebbe non avere termini di paragone nell’intera storia della viabilità antica e moderna. Giacché nulla è stato fatto, nella casistica di chiara pertinenza, per dare uniformità alle adiacenti pareti né coprire con il tipico soffitto ad arco la carreggiata. Il che restituisce l’esperienza incomparabile di stare percorrendo l’antico paesaggio di una caverna carsica, così come la natura stessa ne aveva lungamente scolpito l’estensiva cavità mediante gli acidi presenti nelle infiltrazioni idriche venute dalla superficie. Il che non sarebbe stato poi così lontano dalla verità almeno fino all’anno 2021, quando quasi l’intera collettività di 238 persone del villaggio rurale di Baigong, nella contea di Changshun, provincia di Guizhou ebbe la ragione e il chiaro intento d’imbarcarsi in un progetto collettivo: l’allargamento sistematico del varco in questione, storicamente “percorribile soltanto da cani e gatti” affinché fossero da quel saliente momento gli automezzi e motocicli, a poterlo iscrivere tra i distretti adibiti al transito della propria veicolare esistenza. Così da trasformare l’ora abbondante di tragitto lungo tortuose strade di montagna in appena 10 minuti per passare da un lato all’altro della massiccia barriera paesaggistica. Un significativo quanto apprezzabile margine di miglioramento…

costruzione

La chiesa favolosamente ornata in grado d’incarnare il sincretismo della religione armena

Oltre l’alto portale in pietra, il visitatore viene trasportato in un piano d’esistenza memorabile, dove ogni scorcio dello sguardo incontra e viene incentivato ad assorbire il sacro. Verticalmente richiamata verso gli angoli degli absidi costruiti con mattoni raffiguranti degli angeli e gli svettanti pennacchi geometrici adiacenti alla cupola soprastante, la vista incontra dunque le storie del vangelo, fedeli riproduzioni del paradiso e dell’inferno, nonché immagini tratte dalla vita di santi appartenenti alla vasta tradizione cristiana del Medio Oriente. Tappeti variopinti completano l’ambiente dando una continuità al disegno, che sembra sospeso nello spazio ed al di là del tempo. Questa è Vank (il “monastero”) una delle cattedrali maggiormente distintive a non essere ancora state inserite nella lista dei patrimoni culturali dell’UNESCO. Forse per le alterne vicende storiche, fino ai confini dell’Era Contemporanea, di coloro che tanto faticosamente s’imbarcarono nel progetto di costruirla?Tre secoli prima del maggior grande crimine compiuto contro la collettività del popolo armeno, per volere di quel gruppo di politici e rivoluzionari che avrebbero finito, successivamente al compiersi del proprio intento, per porre le basi della moderna nazione turca, una parte considerevole del popolo del leggendario patriarca Haik abitava le feconde terre sul confine dell’odierna Iran, praticando una propria versione del cristianesimo elaborata a partire dal IV secolo. Ciò a partire dalla conversione del sovrano Tiridate III, in grado di far risalire la sua discendenza fino al patriarca Noè. Centrale, nella risultante confessione, sarebbe risultato il precetto del cosiddetto miafisismo, secondo cui Cristo possedeva un’unica natura, frutto dell’unione tra le sue due parti non più contrapposte, umana e divina. In una situazione territoriale rimasta ragionevolmente stabile attraverso le alterne vicende dei suoi devoti, dall’era antica fino al tardo Medioevo, tanto che il cosiddetto Hayastan avrebbe assunto gradualmente il toponimo di Armenia, a partire dall’appellativo della più potente tribù locale. Ciò, almeno, finché il quinto shah safavide di Persia, Abbas il Grande, non intraprese un sanguinoso conflitto contro gli Ottomani nell’anno 1600, che avrebbe portato le sue armate a marciare con intento di conquista lungo tutto il Caucaso, la Mesopotamia e l’Anatolia centrale. Allorché transitando nella valle di Jolfa, dove si trovavano i principali centri religiosi e culturali delle genti discese dal patriarca, il potente condottiero decretò di fare terra bruciata principalmente per due ragioni: primo evitare, che gli armeni potessero allearsi un giorno coi turchi. E secondo, incentivare la loro migrazione entro i confini della capitale del territorio, Erevan, affinché quest’ultima potesse trarre beneficio delle competenze amministrative e commerciali di una delle etnie maggiormente unite e solidali del contesto geografico locale. Un’imposizione ottenuta con spargimenti di sangue relativamente contenuti, ed a seguito della quale nacque letteralmente dal nulla a partire dal 1606 l’intero quartiere di Nuova Julfa, lungo la riva sud del fiume Zaiandè, importante punto di riferimento in termini architettonici ed artistici nonché saliente congiuntura, ove Oriente ed Occidente convergevano nella creazione di un gusto estetico destinato a rimanere privo di termini di paragone…

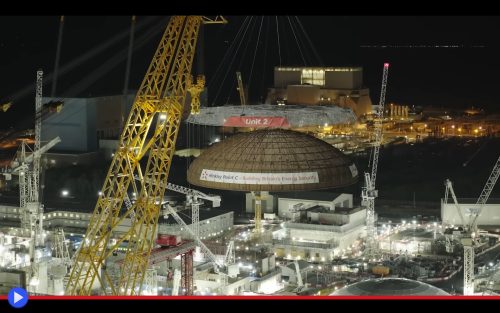

L’enorme braccio reclutato per agevolare la rinascita del nucleare in Gran Bretagna

Affermò la profezia: “E quando il destino dovrà compiersi, il giorno si trasformerà in notte, e il normale ciclo diurno sembrerà finire prima dell’ora del tramonto.” Tipico è il fenomeno dell’eclissi, benché relativamente raro, e dotato di una causa che oggi comprendiamo molto bene. Ma la danza degli astri non risulta in alcun modo rilevante, per il modo in cui un particolare tratto di costa, lungo la parte meridionale del canale di Bristol, ha avuto modo di sperimentare (per la seconda volta) un incupirsi dei raggi solari per alcune ore nel corso di una recente, fatale contingenza ingegneristica. Culminate con l’abbassamento della fluttuante barriera dal diametro di 47 metri in posizione sul cilindro in acciaio e cemento, concepito al fine di sfruttare l’energia potente del processo di azione e reazione su una scala molto più ridotta di quella usuale. Nucleare, sostanzialmente, ovvero pertinente a quella parte più infinitesimale della particella basica della materia, per cui l’Inghilterra fu pioniera già dalla metà del secolo scorso. Costruendo alcune delle prime, più potenti e valide centrali energetiche sul ciglio della propria isola dal territorio ineguale. Luoghi come il primo (1957) ed il secondo (1967) dei reattori ad Hinkley Point, dal principio di funzionamento conforme alle trascorse generazioni di quest’ambito della tecnologia contemporanea, in cui la sicurezza delle operazioni è forse ancora più importante della quantità di flusso elettrico generato, il che avrebbe portato in seguito alla dismissione degli impianti in favore di soluzioni costruite in decadi più recenti. Un epilogo, in effetti, toccato negli ultimi anni ad altre sei installazioni comparabili, il che non significa che il paese abbia intenzione di abbandonare la generazione d’energia basata sulla fissione, come largamente esemplificato dal progetto ormai più che decennale del cosiddetto Hinkley Point C. Giganteggiante complesso, adiacente a quello che ormai aveva fatto il suo tempo, che dovrà consistere entro il 2031 di due reattori progettati in Francia del tipo EPR (ad Acqua Pressurizzata Europea) da 3,2 gigawatts complessivi, corrispondenti al 7% dell’intero fabbisogno elettrico della Gran Bretagna. Potendo alimentare in altri termini un gran totale di sei milioni di case, per un periodo approssimativo di ulteriori 60 anni. Una vera e propria “sicurezza energetica” per il paese dunque, come scritto sulla stessa cupola oggetto del sollevamento, affinché tutti potessero prenderne atto mentre scrutavano, da molti chilometri di distanza, il tragitto compiuto dal ponderoso oggetto verso la sua destinazione finale. Senza dimenticare di prendere atto, nel contempo, dell’elevato meccanismo, collocato nel cantiere ormai da molti anni e che potremmo definire una delle macchine che meglio rappresentano gli eccessi dei nostri giorni: SGC-250 alias Big Carl, la gru terrestre più imponente al mondo…

Storia dello sforzo ad Abu Simbel, il grande tempio tratto in salvo dalle acque del Nilo

Gioia e giubilo, giungevano tra il popolo, ogni qual volta le più rosee previsioni si avveravano, e sotto lo sguardo degli agricoltori il fiume sacro fuoriusciva dai suoi argini, inondando i campi e gli ampi spazi verdi contrapposti all’arido deserto nordafricano. Giacché l’Egitto non sarebbe stato tale, senza le possenti, nutrienti piene del Nilo. E allora perché sul principio dell’Era moderna, carestie e penurie di alimenti, assieme a malattie causate da microrganismi, causarono tanto dolore ai loro remoti discendenti? Caso vuole che l’aumento di popolazione nei contesti urbani, assieme ai consumi maggiorati per il cambiamento dello stile di vita, possano causare un significativo cambiamento delle aspettative. Fino alla creazione di carenze, là dove in un altro tempo c’era solamente l’abbondanza. E fu proprio per questo che nel 1902, realizzando finalmente un piano vecchio più di 900 anni, gli ufficiali britannici costruirono una prima diga lungo il corso, in quel di Aswan, lunga quasi due Km ed alta 36 metri. Considerata “Bassa” in termini generali, eppure in grado di mostrare l’efficacia di costituire una riserva, da cui attingere le acque necessarie al sopraggiungere delle stagioni sfortunate. Fu soltanto verso la fine degli anni ’50 dello scorso secolo, con l’introduzione dell’energia idroelettrica in Egitto, che si palesò la possibilità di andare oltre. Con la rivoluzione ed il colpo di stato che portò alla deposizione di Re Faruq, il regime dei Liberi Ufficiali incoraggiò una convergenza di talenti ed esperti d’ingegneria verso la capitale. Con un piano che potremmo definire la diretta conseguenza del Progresso senza freni di contesto: l’allagamento di una buona parte della Nubia, con buona pace dei suoi stessi abitanti. Ed alcuni dei tesori archeologici più importanti del paese, degni a pieno titolo di essere chiamati un patrimonio dell’umanità indivisa.

Con l’inizio della decade suddetta, in effetti, in molti avevano già chiari gli specifici confini che sarebbero stati raggiunti da uno dei laghi artificiali più vasti al mondo, il bacino di Nasser creato dalla diga “Alta” di Aswan, un mostruoso terrapieno di 3.830 metri di lunghezza e 111 d’altezza, dotato di uno speciale terrapieno in grado di resistere all’erosione. L’inizio della fine per il già danneggiato complesso di templi di Philae, sopra l’isola omonima dove gli antichi onoravano i loro Dei. Ma la catastrofe della conservazione avrebbe raggiunto proporzioni ben maggiori nel momento in cui le acque si sarebbero trovate ad inghiottire, in modo lento ma del tutto inesorabile, l’antistante ed ancor più vasto complesso votivo di Abu Simbel, costruito da e per rendere onore ad Ozymandias in persona, il faraone Ramesse II dopo la sua vittoria sul popolo Ittita nel 1274 a.C. Allineato con il moto delle stelle e verso il fine ultimo di far specchiare il popolo locale nella gloria imperitura della monarchia egiziana. Il committente stesso, con il Nemes sopra il capo, affigurato in quattro statue colossali dell’altezza di 20 metri, che facevano la guardia all’ingresso principale. Assieme a sua moglie Nefertari che compare nel più piccolo tempio adiacente, in due ritratti dell’altezza di 10 metri, assieme ad altri quattro del faraone riprodotto in modo atipico a misura equivalente, piuttosto che maggiore. E fu così che nel 1960, tali antiche meraviglie (e molte altre) cominciarono a venire fatte a pezzi tramite l’impiego di cavi d’acciaio, mezzi pesanti e seghe diamantate…