Dal punto di vista dell’integrazione tra uomo e natura, non esiste un campo più rilevante di quello abitativo. Sin da quando, molti millenni fa, i nostri antenati si accontentavano di vivere all’interno di buche scavate nel fianco delle montagne, la civiltà si è evoluta ed ha trovato espressione, in primo luogo, negli spazi creati dal posizionamento di un uscio. Al di là del quale tutto è controllabile, ogni cosa risulta essere (ragionevolmente) chiara. Vi sono case che riflettono la visione dei loro costruttori, architetti dell’oggi capaci di disporre di risorse mezzi virtualmente illimitati… Per lo meno dal punto di vista del castoro che costruisce la diga coi denti, le unghie e la persistenza del roditore. Mentre altre trovano una forma fisica, principalmente, dalle ragioni delle mere e imprescindibili circostanze. Come avvenne, nel XVIII secolo, a Læsø, isola nel mare di Danimarca il cui nome significa “terra di Hlér”, il gigante norreno associato alla furia e le onde del mare. Vichinghi, tuttavia, non vivevano qui, dove l’economia scorreva soprattutto in funzione della messa in commercio di una risorsa, e soltanto quella: il prezioso sale, ricavato da un tratto di mare in cui gli ioni abbondano ancor più del normale. Un’industria, questa, dalle opportunità di guadagno assolutamente significative, tuttavia non priva di un costo operativo importante: mantenere accessi, per molti mesi l’anno, i forni dell’isola, bruciando essenzialmente tutto il combustibile a disposizione.

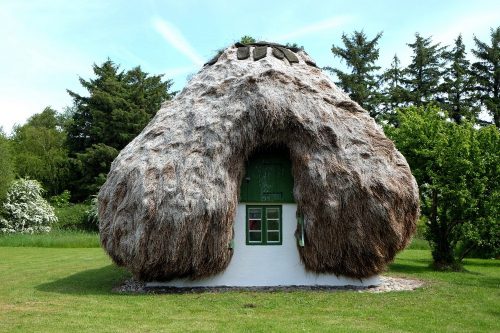

Ora le isole, come loro prerogativa, sono un prototipo dei sistemi ecologici aperti, cosicché fu possibile osservare, nel giro di appena un paio di generazioni, la progressiva scomparsa di ogni forma di arbusti dalle foreste di questo luogo un tempo ameno. Intere zone furono letteralmente disboscate, con la nascita di caratteristiche del territorio come le dune di Højsande, dove il terreno bruciato dal sale non permette neppure all’erba di crescere indisturbata. Al che seguì la domanda, niente meno che fondamentale per prevenire l’abbandono progressivo dei villaggi e un triste ritorno alla terraferma: come sarebbe stato possibile, da quel momento in poi, costruire e rimpiazzare le abitazioni in legno, con tetto di paglia, costruite per la prima volta dalla distante generazione dei loro avi? Furono a lungo analizzate le possibili alternative, quindi si decise di impiegare, finalmente, gli occhi: sulle spiagge di Læsø si rinnovava in effetti, costantemente, un intricato groviglio di fibre vegetali, derivanti dalla famiglia di alghe delle Zosteraceae, genere Zostera. Letterali tonnellate di materiale trasportato a riva, letteralmente intriso di acqua di mare, quasi del tutto pronto all’uso, come il legno che, ormai da tempo, veniva recuperato dai numerosi naufragi che finivano in questi luoghi per la ferocia del Mari del Nord. Così che mentre gli uomini se ne andavano in barca, allo scopo di pescare e alla ricerca di nuovi relitti, secondo una credenza locale fu alle donne dell’isola che venne in mente una soluzione per impermeabilizzare e isolare dal freddo le loro case, mediante l’impiego di quella che qui viene chiamata alga tang. Da cui tangtage, costruzione [del tetto] mediante l’impiego della suddetta Zostera, una tecnica artigianale che, pur non essendo ancora parte dei patrimoni tangibili dell’UNESCO, risulta certamente unica al mondo. Nonché unicamente funzionale allo scopo: osservate, per un attimo, di cosa stiamo parlando. Il tetto di alghe nasce, in modo non troppo diverso da quello di paglia, da svariate tonnellate di alghe, arrotolate ed intrecciate a una struttura di sostegno, al fine di tenere gli elementi lontano dai suoi abitanti. Esso nasce, in effetti, con una tecnica non troppo diversa dalla cardatura della lana, rimarcando ancora una volta la sua appartenenza al mondo femminile. Originariamente, la copertura di una di queste case veniva realizzata nel corso di un singolo giorno, attraverso la collaborazione di circa 150-200 mogli del villaggio senza nessun tipo di compenso, per il principio ormai perduto dell’aiutarsi a vicenda. Una volta disposti i rotoli di alghe, quindi, vi si apponeva uno strato di torba, destinato a legarsi chimicamente con le fibre vegetali, diventando un impenetrabile ed indistruttibile tutt’uno. Tanto che, successivamente all’adagiarsi dell’impasto sulle mura laterali dell’edificio, sarà necessario ricavare dei buchi con la sega a mano tutto attorno alle finestre, pena la creazione di un antro oscuro degno di un vampiro di mare. Al termine dell’opera, la proprietaria offriva alle sue vicine di villaggio un banchetto, per ringraziarle della disponibilità e la sapienza che erano state in grado di dimostrare. Ben sapendo che prima o poi, avrebbe avuto l’occasione di restituire il favore…

mare

L’agile pinguino dei deserti sudamericani

Cos’è che non ti aspetteresti assolutamente di vedere, dopo aver camminato per diverse ore lungo la brulla costa del paese più lungo e stretto al mondo, il Cile? Stanco per la pesante cappa di calore, con una temperatura di circa 36 gradi, accecato dalla luce del Sole primaverile, senza un briciolo d’ombra in vista. Soltanto il suono della risacca, molti metri più in basso, che impatta insistentemente contro la sabbiosa scogliera. Quando a un tratto, stagliandosi contro l’azzurro dell’orizzonte, appare sopra il suolo roccioso una piccola sagoma bianca e nera. Che barcollando lievemente, sembra del tutto intenzionata a dirigersi nell’entroterra. Fermandosi momentaneamente, il tozzo non-volatile dirige lo sguardo al tuo indirizzo. Punta il becco verso l’alto, ed emette un suono: “hi-hooooo“. Eppure non è un asino. Da queste parti, lo chiamano patranca. Per tutti gli altri, è il pinguino [della corrente di] Humboldt, che prende il nome da un particolare fenomeno dei mari del sud. Che prende il nome, a sua volta, da un esploratore e polimata prussiano. Il quale fu il primo a trattare, nei suoi scritti, la maniera in cui un fronte dinamico con risalita delle acque profonde, con origine nei luoghi più remoti dei mari del Sud, sembrasse correre in maniera parallela al continente sudamericano. Trasportando assieme a se, letteralmente, un intero pezzo di ecosistema. Nessuno può realmente affermare di conoscere il momento, in cui queste creature così apparentemente rappresentative dell’ambiente pallido del Polo Sud, scelsero di gettarsi nel grande flusso, per approdare a un nuovo continente nei pressi della Terra del Fuoco. Né perché, in effetti, abbiano deciso di farlo. Eppure, quella che si staglia per i suoi rispettabili 70 cm dinnanzi a voi, in buffa posizione eretta, non è davvero una realtà che possa essere negata. In uno dei luoghi più caldi della Terra, ci sono i pinguini.

È una vita, come potreste immaginare, tutt’altro che facile. Nonostante qui sussista una quasi totale mancanza di predatori di terra, requisito niente meno che fondamentale per un uccello che fa il nido in una piccola buca nel guano, e non ha altri strumenti di autodifesa che il suo mimetismo di Thayer, con il ventre chiaro e il dorso scuro al fine di confondersi nei giochi di luce sotto al mare. Ciò detto, il vero nemico di questa graziosa ma non del tutto innocua creatura, che si nutre voracemente di krill, piccoli pesci e cefalopodi, è il clima. Di un luogo le cui giornate raggiungono temperature paragonabili a quelle di qualsiasi altro deserto dell’emisfero meridionale, mentre la notte, molto spesso, si supera il punto di congelamento. Il che non sarebbe particolarmente problematico, per un animale creato dall’evoluzione al fine di resistere a temperature di 40 gradi sotto lo zero, e che può sempre gettarsi nelle fredde acque dell’omonima corrente, per rinfrescare allegramente le sue piume. Se non fosse per un drammatico problema: la riproduzione e il conseguente pegno del proprio amore, l’oggetto sferoide identificato con il nome di uovo. Deposto il quale, i due genitori dovranno fare tutto il possibile per mantenerlo in ombra, spesso rischiando di surriscaldarsi loro stessi, mentre respirano tenendo aperto il becco nella vana speranza di abbassare la temperatura al di sotto di tutto quel grasso che li isola dall’ostilità meteorologica del territorio. Ed c’è un continuo ricambio, tra lui e lei, con la controparte che si reca, ogni tot ore, a farsi un tuffo in mare, per nutrirsi e recuperare almeno in parte le proprie forze fiaccate dal calore. Un momento in cui potremmo dire, senza alcun timore di essere smentiti, che inizia un degli spettacoli più affascinanti della natura. Poiché il nostro pinguino-asino, come è colloquialmente noto, ha questa abitudine probabilmente motivata dall’auto-difesa di stabilirsi in cima a luoghi particolarmente scoscesi. Così che egli dovrà, più volte e per ogni singolo giorno della sua vita, inerpicarsi in mezzo a rocce acuminate, rotolando alla bene e meglio fino al miraggio della sua meta. Per poi attraversare il letterale mare di piume e guano, prodotto dalle centinaia di esemplari che compongono una delle sue colonie, o potenzialmente l’oceano vivente prima della spiaggia, composto da un’assembramento dei loro principali avversari nella catena alimentare, i leoni marini sudamericani (Otaria flavescens/byronia) disturbandole non poco con l’insistente battere dei loro piedini palmati e neri. Ma l’obiettivo, come spesso capita, sembra giustificare il rischio pur sempre latente di essere divorati…

Lo spettro atlantico del mega-tsunami

All’alba del giorno X, lievi tremori sveglieranno tutti i cani delle isole Canarie, per quello che i locali potrebbero interpretare, inizialmente, come l’ennesimo sciame sismico privo di conseguenze. Ma una scossa più forte delle altre, all’improvviso, lascerebbe intuire la verità: la montagna di fuoco che si risveglia, ancora una volta, per scatenare tutta la sua furia repressa sulle teste di coloro che da un tempo lunghissimo, sono vissuti all’ombra della sua svettante presenza. Un poco alla volta, o forse nel giro di un istante, gli sconvolgimenti geologici che seguono puntualmente il fenomeno di un’eruzione, intaccherebbero in profondità la crosta e il mantello, con ondate oblique che andrebbero a manifestarsi, di nuovo, in un particolare punto della montagna del Cumbre Vieja, sull’isola verdeggiante e ospitale de La Palma. E sarà allora che l’evidente crepa sul suo versante, lungamente studiata da geologi ed altri scienziati della Terra a partire dal 1999, raggiungerà un punto critico di non ritorno. Un disastro come questo che avanza, lento e imperterrito, verso il suo espletamento risolutivo, può essere facilmente previsto. Ma ci sono casi in cui neanche l’uomo, l’onnipotente, onnisapiente erede delle scimmie sagge della Preistoria, può industriarsi per risolvere alcunché. Così l’intero versante ovest del monte scivolerà in mare. Potrebbe succedere tra mesi, anni, oppure generazioni. Ciò di cui dovremmo preoccuparci maggiormente, tuttavia, non è l’incertezza cronologica. Bensì la portata, letteralmente globale, delle possibili conseguenze.

Tutti in Italia conoscono, se non ricordano in prima persona, il disastro terribile del Vajont. Quando il nuovo bacino idroelettrico dell’omonimo torrente alpino, costruito senza studi sufficientemente approfonditi della geologia locale, subì le gravissime conseguenze di una frana, verificatasi il 22 marzo 1959, per una quantità complessiva di detriti ammontante a 3 milioni di metri cubi. I quali, precipitando all’interno del lago artificiale, trascinarono con se ossigeno sollevando una quantità persino superiore d’acqua, che tracimando al di fuori dell’invaso, trascinò a valle la spaventosa ondata di fango e pietre che, a partire dalle ore 22:39, causò la totale distruzione di svariati villaggi del fondovalle veneto. Nonché la tragica morte di 1.910 persone. Quello che invece non viene spesso discusso, perché distante geograficamente e fortunatamente privo di conseguenze altrettanto gravi, fu il fenomeno estremamente simile che si era verificato soltanto l’anno prima nella baia di Lituya, non troppo lontano da Anchorage, capitale e principale città dell’Alaska. Quando, per un sommovimento tellurico, le pareti scoscese del golfo si staccarono in maniera improvvisa assieme a una parte del ghiacciaio soprastante, precipitando rovinosamente in mare. 300 milioni di metri cubi stimati, di pietra, terra, neve e detriti, abbastanza per sollevare un’onda apocalittica dall’altezza di 30 metri, che risalì le pareti della baia in data 9 luglio del 1948. Cinque persone, che si trovavano a bordo di due barche di pescatori, persero immediatamente la vita, mentre un sesto equipaggio, composto da marito e moglie, che si trovava all’imboccatura della baia, riuscì a cavalcare con la propria barca la furia della natura sconvolta, per testimoniare l’incredibile evento a beneficio della posterità. Oggi si ritiene che, se questo prototipo del concetto stesso di mega-tsunami si fosse generato in un tratto di mare più aperto, per l’effetto domino delle masse d’acque coinvolte, avrebbe finito per generare la più grande onda anomala della storia, devastando l’intera costa ovest degli Stati Uniti.

Ma persino tutto questo non è praticamente nulla, in confronto a quanto potrebbe verificarsi, secondo uno studio scientifico pubblicato da Simon Day, Steven Neal Ward et al, relativo a quello che ci aspetta nel momento in cui il fianco ovest della seconda vetta più alta delle Canarie dovesse spaccarsi letteralmente in due, lasciando precipitare in mare la quantità stimata di un milione e mezzo di metri cubi di terra e pietra. I quali, accelerando in fase discendente, andrebbero a generare il più grande flusso di detriti della storia registrata, come un sasso gettato al centro di un lago, grande quanto la metà dell’intero pianeta Terra. A quel punto, a patto che il crollo si verifichi in maniera improvvisa e non graduale, ciò che andrebbe a crearsi è un’onda concettualmente non dissimile da quella del Vajont o della baia di Lituya, ma molto più grande ed ampia. La quale si propagherebbe, in maniera minore, verso il Nord Africa, il Portogallo e la parte meridionale dell’Inghilterra. Ma sarebbe sopratutto una direzione, ad accogliere tutta la sua furia: l’estremo Occidente, verso le coste inconsapevoli dei remoti Stati Uniti.

La potenza di una nave che non può essere affondata

Le storie degli antichi cavalieri giungono talvolta all’apice in questa maniera: il nostro eroe, circondato dai nemici del regno getta da una parte l’elmo ormai ammaccato e tira fuori dal suo fodero, finalmente, l’arma troppo forte che aveva giurato di non usare mai più. Perché protetta da uno spirito, o da un santo, e per questo costruita con acciaio meteoritico. Entrambi margini davvero significativi di miglioramento. Una spada che non può spezzarsi è sotto molti punti di vista, l’implemento bellico definitivo. Essa potrà penetrare oltre le piastre di un armatura come se fosse fatta di burro. Sarà in grado di deviare il colpo di mazze, alabarde o altre armi molto più pesanti, nonché meno maneggevoli di lei. In duello, devierà il colpo del nemico piegandosi per assorbirlo, per poi riprendere la forma pronta per il colpo successivo, come se non fosse successo alcunché. La ricerca di attrezzi equivalenti nella guerra moderna, storicamente, è stata spesso fatta oggetto di approfondite analisi scientifiche e tecnologiche. Nello scontro tra gli eserciti in divisa mimetica, dove il concetto dell’onore è ormai un lontano ricordo, sarebbero ben pochi a volersi privare di un simile vantaggio in battaglia: sommergibili che non possono essere individuati, aerei troppo rapidi per qualsivoglia intercettore, carri armati impossibili da penetrare tramite l’impiego di munizioni convenzionali. Un’ideale trasformabile, in base alle diverse circostanze d’ingaggio. Che potrebbe aver raggiunto l’apice, in campo navale, nell’epoca remota del 1909. Stiamo parlando di Fort Drum, la pseudo-imbarcazione più resistente che sia mai stata impiegata dall’esercito degli Stati Uniti ed in effetti, il mondo intero.

Teddy Roosevelt, che odiava questo soprannome, fu per molti versi il prototipico eroe americano: grande cacciatore, esploratore, naturalista e soldato, fino al giorno, nel 1901, in cui diventò il 26° presidente del suo grande paese. Ma prima di riuscirci, come molti dei suoi predecessori, avrebbe combattuto strenuamente, mettendo a rischio la sua sopravvivenza in guerra. Quella, nella fattispecie, ispano-americana, combattuta in merito a un tema ritenuto niente meno che fondamentale all’inizio del secolo scorso: l’indipendenza dell’isola di Cuba. Fu così che, in quello che Teddy avrebbe definito “il suo giorno più grande”, lo storico repubblicano guidò all’assalto la carica dei Rough Riders, l’anti-convenzionale e largamente autofinanziato reggimento dalla composizione estremamente eterogenea, lungo il ripido versante della collina di San Juan, 2 Km ad Est di Santiago di Cuba. Egli avrebbe raccontato con orgoglio questa storia nella sua autobiografia, descrivendola come la nemesi di un qualsiasi condottiero europeo: “Qualunque teorico l’avrebbe ritenuto impossibile. Attaccare il nemico ancora in possesso del suo morale e in posizione elevata, dietro formidabili fortificazioni. C’era solamente un modo in cui avrei potuto condurre quegli uomini alla vittoria. E quel modo era mettermi davanti e correre su per la [dannata] collina.” Storia più volte raccontata, ed elogiata nelle classi liceali, mentre comparabilmente molto meno ripetuta è la vicenda personale del suo successore nella carica suprema, quel William Taft che si era formato come politico in un campo totalmente differente. Avvocato, poi giudice, quindi membro di spicco dello stesso partito repubblicano che aveva mantenuto il controllo del paese a seguito dell’assassinio di William McKinley, 25° presidente, da parte di un anarchico al termine del conflitto ispanico-cubano. La prima cosa davvero importante che Taft fece per il suo paese, d’altra parte, avrebbe lasciato un segno estremamente duraturo nella storia dei protettorati d’Oriente: nominato da Roosevelt stesso come capo della Commissione per le Fortificazioni, fu inviato nel 1905 nelle Filippine, dove lo Squadrone Asiatico delle navi da combattimento americane aveva dovuto subire nel corso del conflitto la pressione congiunta delle flotte spagnola e tedesca, vincendo solamente dopo aver fatto fronte a significativi problematiche logistiche e mancanza di rifornimenti. “Mai più” giurò quindi l’allievo del formidabile Teddy, elaborando un piano del tutto privo di precedenti: la costruzione di una serie di forti costieri, armati fino ai denti, che nessun cannone nemico avrebbe potuto facilmente ridurre ai più miti consigli. Tra i quali, quello più formidabile sarebbe stato posizionato proprio sull’isolotto di El Fraille, nella parte meridionale della baia di Manila, non lontano da Corregidor. I tecnici nominati da Taft scelsero quindi, per il caso specifico, una soluzione resuscitata letteralmente dalle pagine della storia militare. Fatta saltare con la dinamite l’intera parte superiore di quel pezzo affiorante di barriera corallina, lo ricoprirono di cemento armato e piastre d’acciaio, creando il guscio più solido che fosse immaginabile da un uomo di marina. Per caso, o del tutto volutamente, il profilo risultante prese un aspetto idrodinamico e marcatamente navale, quasi volesse prendere il largo da un momento all’altro. L’unione tra installazione militare ed isola era ad un tal punto totalizzante, che in effetti non si capiva più dove finiva la natura, ed iniziava l’opera imprendibile dell’uomo.