Ci vediamo all’altro lato, prendo il ponte. Si, ma quale ponte? Quello sospeso che si estende da una torre con la merlatura geometricamente indistinguibile da quella di un lieto castello? O l’arnese simile a un’oblunga scatola, che fa ombra ai pesci che si tappano le orecchie al passaggio dei treni? D’altra parte, resta sempre possibile fare affidamento al caro vecchio carro a motore, impiegando la semplice striscia d’asfalto parallela. O perché no, già che ci siamo, passare al di sotto…

Le ley lines o dorsali energetiche di prateria sono l’elemento del folklore anglosassone che consiste in punti di collegamento invisibili, tra diversi punti d’importanza spirituale, ove la siepe divisoria tra i mondi tende a diventare più sottile, e fatti straordinari possono trovare la ragione di verificarsi. Da un certo punto di vista, esse costituiscono la percezione comunitaria dell’esistenza di zone focali, da un punto di vista sociale o storico, ove le cose avvengono secondo regole singolari o condizionate da fattori non del tutto evidenti. Se in tutta l’Inghilterra dunque, esistesse una ley line degli attraversamenti di un corso d’acqua, essa potrebbe senza dubbio collocarsi a Conwy, in Galles. Ove nello spazio di qualche centinaio di metri, campeggiano quattro strutture sopra e sotto le acque con la stessa identica funzione; ciascuna creata, a suo modo, per un’ottima ragione pratica; e ciascuna l’espressione di canoni ingegneristici del tutto frutto della propria rispettiva epoca di appartenenza. All’ombra, neanche a dirlo, di un qualcosa di assolutamente antecedente, essendo databile al remoto 1289. Che non è il più grande, ma forse quello maggiormente caratteristico, tra i numerosi castelli costruiti dal grande architetto savoiardo James de Saint-Georges, per conto del re conquistatore Edoardo I. Colui che di ritorno dalle crociate dopo la morte del padre ed essendo stato incoronato presso l’abbazia di Westminster, intraprese presto una campagna militare nelle terre ostili del principe Llywelyn ap Gruffudd, e proprio in esse finì per essere assediato nel 1295, all’interno del solido e maestoso forte fluviale alla foce del fiume Conwy. Dalle pareti in grado di svettare sopra la scogliera, rispecchiandosi nelle acque turbolente, come parte integrante delle mura di un’intera città murata nello stile di una bastide, la classe principale d’insediamenti francesi alla metà del XIII secolo europeo. Ciò che tali personaggi non potevano sapere, tuttavia, è che dove il Medioevo fece scempio della sicurezza individuale tramite l’accrescimento dei venti di guerra, in un’epoca di maggior pace gli ingegneri vittoriani avrebbero trovato l’occasione di creare il primo punto di collegamento. Per il tramite del “Colosso” costruttore d’infrastrutture Thomas Telford, così chiamato per analogia con la statua storica di Rodi (il cui eponimo suonava simile, per l’appunto, alla parola inglese roads, strade) le cui umili origini come figlio di una povera famiglia scozzese non avrebbero impedito di proseguire gli studi e trasferirsi a Londra, dove avrebbe conosciuto alcuni degli architetti maggiormente rinomati della sua Era. Dando inizio a una carriera che lo avrebbe portato a costruire un’ampia varietà di ponti, tra cui alcuni dei primi esempi in cui l’intero arco centrale risultava sospeso ad una letterale striscia catenaria concava in prossimità dell’orizzonte…

fiumi

L’incomparabile minimalismo intermittente dei due ponti all’ombra del Karakorum

“C’è sempre di peggio a questo mondo. Almeno non è fatto di vetro, giusto?” Con un persistente senso di capogiro, volgi lo sguardo innanzi all’esperto viaggiatore che, per qualche ragione, ha scelto di farti guida in questo attraversamento infernale. L’amore per l’adrenalina dimostrato nello strano Luna Park cinese delle montagne dello Hubei compare brevemente nei tuoi ricordi, assieme alle immagini dei celebri arrampicatori dell’Est Europa in bilico presso il perimetro dei grattacieli. Certo, non può essere così terribile alla fine. Non stai partecipando allo Squid Game. Alzi gli occhi al cielo, quindi guardi nuovamente in direzione dei tuoi piedi. Grosso errore: c’è uno spazio di 30 centimetri circa tra la punta delle scarpe e il vuoto assoluto. Quindi almeno il doppio in termini di spazio negativo, prima che sia possibile poggiarsi nuovamente senza precipitare nel vuoto assoluto. “Guarda, se anche dovessi cadere, probabilmente non finiresti per farti così male. Di sicuro la corrente di porterebbe un po’ più a valle! Ma la gente del villaggio farebbe di tutto per tirarti a riva, te lo garantisco.” Grazie mille, oh misterioso connazionale che sembra avere il ghiaccio nelle vene e al tempo stesso, sulla base di notevoli esperienze pregresse, il Pakistan nel cuore. Con un rapido sospiro (che altro potresti fare?) Metti il piede destro oltre il balzo e sulla traversina successiva. Dovrai farlo soltanto altre 200 volte per poter dire di aver portato a termine la sfida. La superficie oscilla minacciosamente nel vento. Ma questa non è neppure la parte peggiore. Poiché è innegabile che dopo, in un modo o nell’altro, dovrai necessariamente tornare INDIETRO.

Antichissima è la storia degli insediamenti umani della valle di Gojal, una regione pedemontana che di trova situata all’ombra della seconda catena montuosa più elevata al mondo. E di sicuro, per le specifiche caratteristiche topografiche nonché la natura accidentata dei pochi sentieri disponibili, la meno abitata tra gli interi recessi dell’Asia meridionale. Eppure queste terre, nel corso dei secoli o persino millenni, sembrerebbero aver attratto le persone stolide, gli ostinati, coloro che volevano costruirsi un futuro possibile lontano dall’influenza dei grandi gruppi politici e religiosi. Costruttori di rudimentali case edificate con semplice pietra estratta localmente, capaci di trarre nutrimento dalla pastorizia e l’agricoltura praticate in condizioni di mera sussistenza. In luoghi come Passu, un villaggio attualmente abitato dai membri di 7 famiglie, le uniche rimaste dai fasti delle 300 anime qui situate fino al termine del XVIII secolo. Epoca in cui, come già successo in precedenza, il vicino fiume di Hunza sarebbe straripato a causa di piogge eccessivamente intense, portando la devastazione tra le dimore, i campi e frutteti di coloro che tanto avevano fatto e fino a tal punto avevano tribolato, al fine di facilitarsi per quanto possibile l’esistenza. Eppure, non tutti emigrarono, non tutti persero la speranza. Questo perché restava pur sempre possibile, armandosi di forte volontà ed il giusto senso di abnegazione, procurarsi le risorse necessarie commerciando coi borghi vicini. Ciò facendo affidamento su una rete di sentieri, ed attraversamenti fluviali, che neppure una catastrofe di grande portata avrebbe potuto spazzare via a discapito delle generazioni future. E del resto quale corrente, tra tutti le casistiche idrologiche, sarebbe occorsa per riuscire a scardinare un ponte che era già per il 50% privo di alcuna tangibile sostanza?

L’aragosta di acqua dolce, un’incredibile creatura tasmaniana

Nel famoso incipit di un romanzo dell’inizio degli anni 2000, l’autore scrisse: “Molto tempo, quando il mondo era ancora giovane, prima che i pesci del mare e tutte le creature terrestri fossero distrutte, un uomo di nome William Buelow Gould fu condannato all’imprigionamento nella più temuta colonia penale dell’Impero Britannico, e lì gli venne ordinato di dipingere un libro sui pesci.” Lo scrittore era Richard Flanagan e il protagonista della locuzione, nonché la storia a seguire, uno degli abitanti più celebri della Terra di Van Diemen, il primo insediamento permanente di grandezza significativa nel più remoto dei continenti. Che non si trovava, come tenderebbe a relegarlo lo stereotipo, nella terraferma australiana bensì presso l’isola meridionale soltanto oggi incorporata nel suo territorio nazionale, un luogo ancora largamente misterioso nel XIX secolo, sia dal punto di vista ecologico che del tipo di creature che abitavano le sue bagnate sponde. Questione molto significativa in quanto Gould, come il suo più celebre omonimo John, pittore degli uccelli londinese, vantava quella combinazione straordinariamente utile di spirito d’osservazione ed abilità nel disegno. Fu dunque a seguito del 1832, dopo aver continuato a sconfinare nell’illegalità che caratterizzò buona parte della sua esistenza, ad essergli imposto un periodo di servitù presso lo storico naturale William de Little. Durante cui osservò, annotò, dipinse. Innumerevoli creature della splendida Tasmania, eppure mai nessuna destinata a rimanere più famosa di questa: l’Astacopsis gouldi, così denominata soltanto a quasi un secolo da quei momenti, da ogni punto di vista logico un’anomalia priva di precedenti. Poiché da ogni aspetto rilevante tranne la forma lievemente più tozza ed il telson (coda natatoria) meno sviluppato, sembrava la tipica aragosta oceanica delle coste del Maine o del Golfo del Messico, magicamente trasferita non presso le spiagge, bensì i torbidi fiumi dell’entroterra locale. Trattandosi effettivamente di un “semplice” gambero, benché capace di raggiungere gli 80 centimetri di lunghezza ed i 6 Kg di peso. Tanto che già in precedenza, le popolazioni indigene ed i loro nuovi vicini europei erano soliti consumarne quantità eccezionalmente significative, visto il sapore ottimo e la facilità con cui si poteva tranquillamente raccoglierne un esemplare adulto, poco prima di procedere alla cottura a fuoco lento. Dopo tutto, a chi sarebbe mai importato, della vita priva di significato di un comune “ragno” dei mari…

Le genti agli albori dell’epoca moderna, se non altro, hanno una scusante: essi non sapevano in effetti, né avevano modo di rendersi conto, che il contenuto dei loro piatti aveva spesso trascorso più tempo in vita di se stessi o i propri genitori. Fino a 60 anni, dopo tutto, non è una cifra insolita per questi giganti tra i crostacei, la cui crescita lenta faceva capo ad un altrettanto cadenzato ritmo riproduttivo. Un tipo di fattori che, come sappiamo fin troppo bene, raramente conduce nelle odierne circostanze ad uno stato di conservazione ottimale…

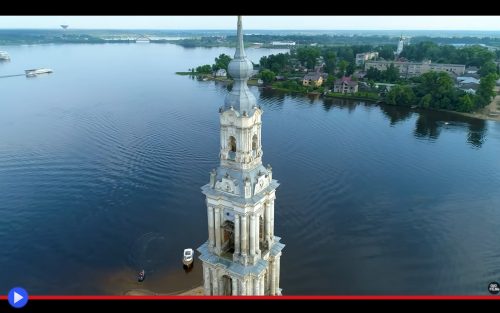

Raro soliloquio della torre che imperterrita resiste al grande corso del fiume Volga

Da lungo tempo è il simbolo della piccola città di Kalyazin, situata nella regione di Tver nella Regione Centrale della Federazione Russa. E viene da pensare che se tutto fosse andato come da programma, il grande monastero della Trinità e chiesa di San Nicola costruito inizialmente nel 1694, non sarebbe stato altro che una parte relativamente anonima del vasto patrimonio storico e culturale di queste popolazioni inclini a rendere del tutto manifesta la propria fede in Dio. Costruendo tramite collette, spesso coadiuvati dalla nobiltà locale, vasti luoghi di culto e dichiarando tramite proclami di “Ricostruirli nelle epoche future, se un qualche tipo di disastro o evento bellico dovesse portare alla caduta di queste mura.” Visione assai difficile da perseguire in questo caso costruito sotto l’egida del margravio Makariy Kalyazinsky, visto come il fiume stesso, presso le cui rive campeggiava, sia stato intenzionalmente fatto tracimare nel 1939, su ordine specifico di Joseph Stalin e con l’obiettivo di formare il bacino con diga idroelettrica di Uglich, a discapito di un vasto tratto di territorio antistante. Lasciando che questa espressione di un’originale intento architettonico celebrativo, assieme a 530 case, la Chiesa di Giovanni Battista, la Chiesa della Natività, la Chiesa del Cimitero della Santa Croce e altre, così come grandi gallerie commerciali, andassero letteralmente sommerse con buona pace di chi credeva che il comunismo e la religione ortodossa potessero collaborare nell’accrescimento della società contemporanea. Se non che qualcosa d’incredibile, si poteva dire addirittura un miracolo, si sarebbe presentato in quell’infausto culmine del gran disastro agli occhi dei fedeli raccolti nelle proprie preghiere notturne. Quando al sorgere del nuovo sole, un’ombra ebbe ragione di trovarsi proiettata sulle acque splendenti di un tale increspato oceano lineare: era quella della torre in stile classicista (che si rifaceva all’epoca antecedente a Pietro il Grande) così costruita nel 1796-1800, al fine di costituire il campanile del monastero. Un elegante edificio dell’altezza di 74,5 metri, grosso modo equivalente ad un palazzo di 22 piani, che adesso campeggiava in assoluta solitudine, alla maniera di una torre magica sopravvissuta all’inondazione del continente atlantideo. Il che in linea di principio non era COSÌ strano, giusto? Dopo tutto lo slargo fluviale in questione aveva una profondità di 5 metri in buona parte della sua estensione, appena sufficiente a ricoprire una metà del primo piano dell’aguzzo punto di riferimento. Se non che il resto del complesso, come negli altri luoghi soggetti a un comparabile destino, era stato preventivamente demolito dai genieri dell’Armata Rossa in qualità di odiato simbolo del potere imperiale, oltre al preciso intento di facilitare la navigazione. E non ci volle poi tanto a lungo, a questo punto, perché le guide turistiche cominciassero a proporre una lunga serie d’ipotesi su cosa, effettivamente, avesse contribuito al salvataggio di un simbolo tanto ingombrante…