Perfetta unità di tempo, opportunità e luogo. Miracolose contingenze che persino nell’allineamento dello spazio intelligibile, talvolta non riescono a creare l’eccezione che, idealmente, può dare una conferma della regola immanente. Un esempio? I paesi dell’Europa Orientale, durante i lunghi anni dell’egemonia sovietica, videro l’impiego reiterato di un canone esteriore sobrio ed utilitaristico. In ogni campo della creatività moderna, inclusa guarda caso l’architettura. Niente di scorretto in linea di principio, nel proporre tale affermazione, finché non si volge il proprio sguardo verso il picco della montagna di Ještěd, la più alta cima del massiccio bohemo. Ove campeggia, tra l’occasionale nebbia rarefatta dei 1.012 metri d’altitudine, una struttura che ricorda al tempo la torre Eiffel, un alto stupa indiano, il razzo sulla copertina di una rivista pulp e il grattacielo costruito da un eclettico stregone. Il simbolo totemico, nonché punto d’orgoglio, della piccola città di Liberec, famosa per le sue piste da sci ed altre attrazioni tipiche del contesto montano. Con una storia che getta le sue radici nel solido suolo dioritico fino al 1844, quando le forze militari inviate nel territorio per sedare le rivolte degli opifici tessili si abituarono a compiere gite sulle alture, rifocillandosi presso l’istituzione di ristoro itinerante dei coniugi Hasler. Che tre anni dopo diventò una baita in legno. E nel 1850 un capannone in pietra. Successivamente sostituito, per opera di un’associazione tedesca nel 1906, in un’affascinante cottage con 23 camere, che probabilmente sarebbe ancora tra noi. Non fosse stato per la scelta imprudente, il 31 gennaio del 1963, di un impiegato incaricato di scongelare i tubi di approvvigionamento idrico. Che utilizzando una fiamma ossidrica a tal fine, finì per dare fuoco all’intero edificio. Rammarico, rimpianto, dispiacere. Ulteriormente destinati a manifestarsi quando, un anno dopo, i lavoratori del cantiere di demolizione incendiarono accidentalmente anche la vecchia casupola degli Hasler, chiudendo il cerchio della devastazione accidentale. Ma da grandi ed imprevisti eventi, come si suole affermare, derivano opportunità importanti e non ci volle molto, quello stesso anno, perché la gente di Liberec iniziasse a raccogliere spontaneamente le ingenti cifre necessarie per ricostruire lassù… Qualcosa. Erano questi, d’altra parte, gli anni del governo di Antonín Josef Novotný, un segretario del Partito Comunista relativamente aperto all’espressione individuale e l’eclettica realizzazione delle idee. Come quella dell’architetto Karel Hubáček destinata ad essere selezionata, nell’aprile del ’63, come vincitrice del prestigioso concorso indetto al fine di trovare un sostituto per la cima rimasta spoglia del Ještěd. E sulla quale assai difficilmente, in quegli anni, avrebbe potuto trovare posto una semplice croce. Né semplicemente un albergo, con accanto una pratica torre per le telecomunicazioni. Bensì l’insolita, perfettamente funzionale combinazione di queste due cose…

telecomunicazioni

Il riflesso argentato di tre grandi biglie inviate a rotolare nell’orbita terrestre

Forse uno degli oggetti più notevoli ad aver mai trovato collocazione all’interno di un hangar avrebbe fatto la sua comparsa in una struttura designata in quel di Weeksville, North Carolina, nell’inverno del 1964. In maniera totalmente inaspettata e improvvisa per tutti coloro non fossero stati coinvolti direttamente nella sua preparazione, quando un pallone in poliestere riflettente della massa di 256 Kg sarebbe stato riempito d’aria con un ritmo sostenuto, fino all’ottenimento di una sfera perfetta dal diametro di esattamente 41 metri. Argentata e magnifica, svettante come una sorta di manufatto alieno fuori dal contesto frutto di un contatto interdimensionale segreto, essa costituiva nella realtà dei fatti un oggetto dalla chiara funzionalità pratica, frutto di un piano ben preciso ed attentamente pianificato. Con radici risalenti ad almeno 6 anni prima, quando nel corso di un incontro sul tema dei satelliti per le telecomunicazioni l’ingegnere John R. Pierce, della compagnia telefonica Bell, ipotizzò l’eventualità d’impiegare un oggetto costruito dall’uomo come riflettore passivo per i segnali audio e video, permettendo ai relativi segnali di oltrepassare il bordo della curvatura terrestre. Idea che piacque a tal punto, in modo particolare al direttore del Jet Propulsion Laboratory californiano William H. Pickering, che entro il mese di ottobre di quell’anno venne designato dall’esercito statunitense un gruppo di tecnici incaricati di trasformarlo in realtà. Nel frattempo il JPL era passato sotto il controllo del nuovo ente governativo della National Aeronautics and Space Administration (NASA) ed aveva avuto inizio, formalmente, il programma spaziale degli Stati Uniti.

Reduci dell’esperienza dello Sputnik-1 sovietico, mandato in orbita nel 1957 ed un’intero anno prima dell’Explorer-1 americano, la superpotenza occidentale non aveva la benché minima intenzione di essere raggiunta o superata anche nel campo delle telecomunicazioni condotte mediante oggetti sospesi nello spazio cosmico esterno. E fu così che entro il 1960, il prototipo del cosiddetto progetto Echo, numero Cospar internazionale 6000901 fu pronto; il suo diametro era pari a 30 metri ed il materiale costituente, come quello dei successivi modelli, costituito principalmente in polietilene tereftalato (PET) schiacciato ed espanso, fino al punto di costituire una membrana spessa, flessibile e resistente. Una soluzione altrimenti identificabile con il suo nome commerciale di Mylar, che oltre alle caratteristiche strutturali presentava anche la dote niente affatto trascurabile di una colorazione argentea resistente al vuoto cosmico, idealmente perfetta per la realizzazione del fine originariamente auspicato. Come desumibile dal nome dei satelliti in questione, l’idea fondamentale era quella di utilizzare la grande sfera come una sorta di riflettore catarifrangente, capace non soltanto di restituire la stragrande maggioranza della luce ricevuta dall’astro solare, ma anche il 97% stimato delle microonde frutto dei segnali radio terrestri. Forse il modo più semplice e funzionale di far rimbalzare una trasmissione, se non che il più grave dei contrattempi si trovava purtroppo in agguato. Quando il 13 maggio del 1960, a causa di un problema con il razzo usato per portarlo in orbita del veicolo Thor-Delta, il pallone finì per ricadere nell’oceano Atlantico, dove per quanto ne sappiamo giace tutt’ora. Il che avrebbe certamente costituito un contrattempo eppure, nulla più questo…

Affascinante video mostra il rischioso affollamento dell’orbita terrestre

Dimostrare le caratteristiche di un moderno videogame su Internet non è difficile, come in molti potrebbero testimoniare in questi tempi di YouTube, Instagram e Twitch: tutto ciò che occorre fare, in fondo, è tentare di trasmettere il divertimento e le sensazioni che si provano durante il suo utilizzo. Una portata totalmente differente, d’altra parte, avrebbe l’opera di chi a una simile esperienza mediatica intenda aggiungere qualcosa d’altro, una trattazione scientifica, un approfondimento storico o documentaristico di qualche tipo. Come fatto, in un esempio alquanto raro, dal famoso Scott Manley-alias-The Astronogamer, astrofisico di origini scozzesi che risiede e lavora in California, a quanto pare come consulente privato per una qualche azienda attiva nel settore. Per lo meno fino a quando, giunta la sera, si applica ogni giorno nel produrre contenuti su Internet, dedicati alle opere d’ingegno interattive, spesso di natura ludica ed in qualche caso invece, di sua personale concezione e messa in opera a vantaggio dei fruitori. Vedi il caso di quest’ultima creazione intitolata “If you could see every satellite […]” ovvero in termini esplicativi e nella nostra lingua, nient’altro che un video con visuale mobile a 360°, col punto di vista situato in territorio nord-americano, che permette di osservare il cielo notturno ed in aggiunta ad esso, ciascun singolo oggetto artificiale che in effetti lo percorre, pur essendo normalmente troppo piccolo per esser visto ad occhio nudo.E sia chiaro che “nient’altro” si fa per dire, data la mole impressionante di lavoro necessaria per giungere alla pubblicazione di una simile sequenza di appena 4 minuti e mezzo, creata consultando ben tre diversi archivi pubblici dell’attuale situazione vigente lassù, e applicazione delle proprie conoscenze pregresse su quali siano, effettivamente, gli aspetti e le tipologie di satelliti a cui dare maggior rilievo. Il risultato è, per usare un solo termine, semplicemente… Impressionante. Mentre l’autore ci esorta a trascinare con il nostro mouse la visuale, infatti, appaiono per primi i più ingombranti tra i satelliti meteorologici e per la navigazione in GPS in orbita geostazionaria, situati in una singola fascia istantaneamente riconoscibile che s’interrompe, in modo piuttosto chiaro, nel punto in cui ha inizio l’ininterrotta e umida distesa dell’Oceano Pacifico. Quindi nel momento forse più scioccante dell’intero video, Manley “accende” all’improvviso le letterali dozzine di satelliti situati in orbita terrestre bassa (LEO) appartenenti alle diverse costellazioni di dispositivi per le telecomunicazioni europei, russi e americani, oltre a dispositivi usati per numerosi esperimenti scientifici e poi alquanto prevedibilmente, lasciati lì ad esaurire la propria forza centrifuga residua, dopo il passaggio di parecchie decadi a venire. Il risultato è questo scenario in straordinario e continuo movimento, con gli oggetti che saettano da una parte all’altra del cielo notturno, tanto che soltanto per un miracolo del caso e della fortuna, sembra riescano a evitare di scontrarsi da un momento all’altro. La plurima reazione dei commentatori al video, dunque, è comprensibile: sgomento, perplessità, dubbio. Quanto effettivamente, un simile scenario corrisponde a verità? In fondo è chiaro che i singoli dispositivi, al fine di renderli visibili a occhio nudo, sono stati sovradimensionati in maniera particolarmente apprezzabile e lo spazio d’altra parte, come lascia intendere il suo stesso nome, risulta essere decisamente… “Spazioso”. Ma benché ciascuna di queste ultime due rassicuranti osservazioni corrisponda formalmente a verità, altrettanto rilevante è una questione secondaria, non discussa nel corso del qui presente video. Una volta presa in considerazione la quale, nei fatti, la situazione potrebbe risultare persino PEGGIORE…

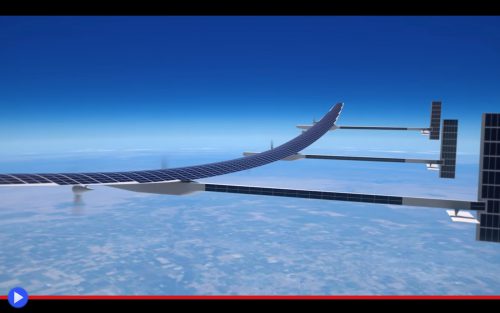

Svelato per la prima volta l’aereo senza limiti di autonomia

Se dobbiamo basarci sulle esperienze pregresse del settore, succederà in un momento ancora imprecisato di questo imminente inizio del 2019: in una giornata il più possibile priva di nubi, presso l’aeroporto di Manassas in Virginia, quartier generale della Aurora Flight Sciences, una certa quantità di persone (almeno dieci) si metterà a correre sulla pista di decollo con le braccia alzate verticalmente verso il cielo. E le mani ben strette, a sorreggere un oggetto largo quanto un Jumbo Jet ma non più pesante di un’automobile Smart. Raggiunto il massimo della velocità consentita dalle loro gambe umane, anche considerato il carico non propriamente usuale, al sopraggiungere di un segnale udibile lasceranno andare il principale portatore delle loro speranze. Affinché possa procedere verso l’orizzonte del futuro, sfruttando la forza di sei motori elettrici, capaci di trarre l’energia direttamente dall’astro solare. Questo perché collegati, attraverso la struttura in fibra di carbonio e il tessuto a base di polivinilfluoruro noto come Tedlar, alla più impressionante serie di pannelli solari montata su un velivolo nell’intera storia del volo. Oppure perché no, la stessa mansione potrà essere svolta da un apposito carrello, rigorosamente destinato a rimanere a terra dopo che l’aereo privo di pilota sarà stato in grado d’iniziare il suo viaggio per contenere il peso. Dopo tutto, qualcosa di simile compare nei primi secondi dell’ennesimo rendering, pubblicato online da una delle molte compagnie che hanno scelto di lasciare la propria firma nel campo innovativo degli HAPS (High Altitude Platform Stations) apparecchi concepiti per restare in volo ad alta quota a tempo indeterminato. Possiamo già immaginare dunque, in perlustrazione stazionaria sopra i monti Appalachi o la Sierra Nevada, un lontano erede di questo vasto ed aggraziato prototipo di nome Odysseus, che per settimane, mesi o persino anni sorveglierà l’evolversi delle stagioni, fornendo un tipo di servizio destinato ad essere determinato in base alle necessità del caso. Il che significa, in altri termini, che il potenziale di una simile invenzione può essere quantificato in chilogrammi: 25 per essere precisi, sufficienti a sostenere una quantità e varietà di strumentazione scientifica del tutto paragonabile a quella di un piccolo satellite ad uso commerciale. Con una spesa, per il committente, di una mera frazione dell’alternativa tradizionale, nonostante i risultati raggiungibili possano soddisfare la stessa classe di aspettative.

Pensate, a tal proposito, alla tipica metafora usata per descrivere il volo orbitale: un virtuale proiettile sparato da un punto preciso del pianeta, abbastanza lontano perché la sua traiettoria lo porti a superare la curvatura dello stesso, tornando a precipitare con un arco che interseca soltanto momentaneamente gli strati superiori dell’atmosfera. E poi ancora e ancora, sfuggendo alle conseguenze normalmente inevitabili dell’attrazione gravitazionale. Che dire, invece, di un aeroplano di carta? Qualcosa che semplicemente fluttua indefinitamente a una posizione meno elevata. Avendo scoperto, per il tramite dei propri costruttori umani, il segreto letterale del volo eterno. Si tratta di una sorta di Santo Graal della tecnologia aeronautica moderna, perseguito a turno da svariate aziende di telecomunicazioni e informatica, tra cui in epoca recente le stesse Google e Facebook; questo, nel caso in cui la succitata equivalenza in Kg di un bancale di bottiglie d’acqua possa essere occupata da ripetitori di segnale, ricevitori Wi-Fi o altre amenità capaci di contrastare in qualche modo il sempre problematico cartello dei gestori telefonici sul territorio statunitense. Ma c’è qualcosa di specifico che Odysseus potrebbe fare, nei fatti, molto meglio di qualsiasi apparato veicolare abbastanza in alto da risultare invisibile a occhio nudo: monitorare il territorio e le nubi, per periodi estremamente prolungati, al fine di presentare dati scientifici validi a confermare la situazione del mutamento climatico che pesa sul nostro immediato domani. E di certo, allora, nessun politico potrà continuare a negarne l’esistenza…