Una strana coppia statuaria figura di fronte al tribunale di Fafe, cittadina di 50.000 abitanti nel distretto portoghese settentrionale di Braga: chiamata molto semplicemente il monumento alla Giustizia, l’opera di Eduardo Tavares potrebbe idealmente costituire un’allegoria dell’importante compito svolto dai magistrati di quelle sale. Se non raffigurasse nell’evidente realtà dei fatti un uomo con le maniche di camicia arrotolate ed una grossa clava, immobilizzato nell’atto di colpire in testa l’individuo con la bombetta che tenta vanamente di proteggersi il volto. Caso vuole, in effetti, che la scena drammatica pur volendo alludere al “popolo che si ribella quando le leggi vengono meno” si riferisca ad uno specifico episodio della storia locale, avente per protagonista il visconte Moreira de Rei, rinomato funzionario del tribunale nel corso della prima metà del XIX secolo. Fino al giorno in cui, per uno scherzo del destino, sarebbe giunto in ritardo a una sessione, incontrando fuori dall’edificio la sgarbata figura di un marchese dal nome dimenticato dalla storia, che dopo averlo preso a male parole gli lanciò contro il guanto di sfida. Da che il duello in un luogo segreto, al quale il visconte si sarebbe presentato, avendo il diritto a scegliere le armi, non con un paio di pistole o le tradizionali spade, bensì due bastoni lunghi all’incirca un metro e ottanta, al cui utilizzo il rivale non poteva ormai sottrarsi in alcuna maniera. Ebbene l’eroe della vicenda, poeticamente riportata in versi da Inocêncio Carneiro de Sá, con tale implemento deviò ogni assalto e presto gettò a terra l’avversario, percuotendolo in ogni maniera immaginabile e da un certo crudo punto vista, necessaria. La che il pubblico, battendogli le mani, esclamò con entusiasmo: ““-Oh! Viva! Viva a Justiça de Fafe!”

C’è una logica profonda, in tutto questo. E la gradita vicinanza ad un’antica tradizione dell’intero Portogallo settentrionale, riconducibile almeno all’epoca del tardo Medioevo. Quando le figure popolari dei viandanti, pastori ed altri rappresentanti dell’estrazione sociale più diffusa andarono frequentemente incontro alla necessità di proteggersi dagli animali selvatici o i briganti. Occasioni nelle quali, analogamente a quanto fatto in tanti altri luoghi del mondo, impararono a vibrare colpi o deviarli con il più comune di tutti gli oggetti: il tipico bastone da passeggio da usare sui percorsi rurali. Andando tuttavia ben oltre quanto si potesse definire, a tal fine, strettamente necessario. Fino alla creazione ed insegnamento istituzionalizzato di una serie di tecniche ad opera dei cosiddetti Maestri del Nord, un gruppo d’insegnanti un po’ professionisti, un po’ autodidatti soprattutto provenienti dalla regione di Minho, che avrebbero visto nel trascorrere dei secoli il proprio nome indissolubilmente associato a quello che sarebbe in seguito diventato il Jogo do Pau (letteralmente: gioco del palo). Tanto diffuso nell’ambito dell’autodifesa, quanto importante durante le dimostrazioni fieristiche o nel corso degli eventi regionali, grazie all’opera di schiere di giovani sempre pronti alla rissa più o meno bonaria, mediante l’utilizzo del crudele ma efficace implemento battagliero…

lisbona

Duecentomila persone abitavano Lisbona nel Settecento. Finché la terra stessa non si sollevò a condannarle

Ripercorrendo a ritroso la sequenza degli eventi storici che hanno condotto all’elaborazione dell’Illuminismo, la filosofia moderna e il metodo scientifico, pare inevitabile immaginare unicamente una sequenza di trionfi della razionalità rispetto all’ignoto. Ovvero l’inconoscibile natura, che pervade e condiziona i reciproci rapporti tra i diversi elementi, posti a confronto col carattere e l’infinita capacità d’inanellare il rapporto tra le cause e gli effetti da parte della complessa mente umana. E da un punto di vista dell’analisi storiografica ciò può essere considerato relativamente corretto, fatta eccezione per un singolo momento durato poco più che una giornata, durante cui una delle più vaste, ricche ed influenti città d’Europa fu letteralmente rasa al suolo, in una maniera più che semplicemente inaspettata; poiché chi aveva mai sentito menzionare, se non in vaghi racconti e resoconti di seconda e terza mano, di un disastro naturale delle proporzioni di quello subito da Lisbona nel 1755? Erano le 9:40 di mattina del primo novembre, dunque, giorno di Ognissanti, quando la maggior parte dei devoti nella popolosa capitale del Portogallo si trovava nelle grandi chiese ad ascoltare la messa, oppure a casa per preparare il pranzo coi propri cari e conoscenti. Quando una scossa tellurica, di proporzioni mai provate prima, colpì l’intera area centro meridionale del paese, causando danni e vittime anche lungo la costa, sulle isole di Madeira e delle Azzorre, al di là del Mar Mediterraneo e nella punta estrema dell’Africa sottostante. Un sommovimento le cui esatte caratteristiche sono tutt’ora dibattute, con epicentro probabile nell’Atlantico ad occidente della penisola iberica e una magnitudine stimata tra 7,7 e 9,0 sulla moderna scala Richter. Entrambi dati largamente ignoti all’epoca, mentre fu brevemente e chiaramente possibile determinare la portata delle conseguenze: crolli, devastazioni, vittime e feriti. Ancor prima che un evento oceanico categorizzabile come il più recente mega-tsunami europeo spazzasse via letteralmente il porto e le piazze più esterne della città, dove in molti erano corsi a rifugiarsi per sfuggire ai crolli degli edifici. E neppure quello, effettivamente, fu il momento più tragico della tremenda contingenza, quando probabilmente in forza delle numerose candele accese nelle chiese e le dimore per la ricorrenza sacra, rovesciate dai tremori e il panico collettivo, scaturì un incendio altrettanto privo di precedenti. Mentre i forti venti della stagione continuarono a soffiare ininterrotti, diffondendo le fiamme per diversi giorni durante qui giunse persistere una letterale tempesta alimentata dall’effetto camino, capace di attirare a se cospicue quantità d’aria continuando ad ardere a temperature sempre maggiori. Molti perirono in questo modo tra le macerie, nella sostanziale impossibilità di prestare soccorso, mentre altri furono letteralmente soffocati all’aperto, con l’ossigeno rapidamente risucchiato dal vortice incandescente. Gli storici ritengono, a tal proposito, che il conteggio delle vittime nel suo complesso possa essersi aggirato tra le 30.000 e 70.000, il quale unito a coloro che dovettero trasferirsi per la perdita della propria dimora portò a un probabile dimezzamento della popolazione urbana nel suo complesso. Il re stesso, Giuseppe I di Braganza, ebbe la fortuna di salvarsi in quanto momentaneamente fuori città, per l’insistenza di una delle sue figlie di andare a messa per la festa in una chiesa di campagna. L’intera corte, che l’aveva seguito fuori dal palazzo reale di Ribeira sulle rive del fiume Tagus, scampò alla sorte toccata ai circa 70.000 libri rari ed opere d’arte contenute nelle vaste sale dei suoi tesori. Ma ora, contemplando dalle alture ciò che rimaneva della loro sede un tempo magnifica, i potenti del Portogallo non potevano far altro che guardare ammutoliti, interrogandosi sul loro domani. Tutti, tranne uno…

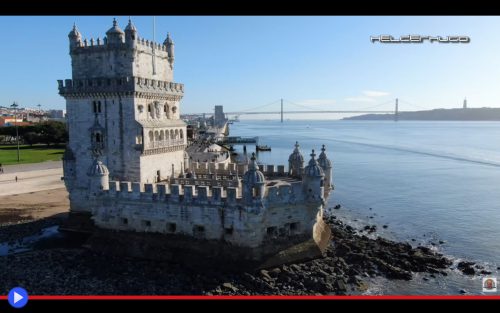

La torre di Belém, ornato baluardo che guardava oltre i confini del Portogallo

Con la sua qualifica di pronipote del grande sovrano Enrico il Navigatore, Giovanni II del Portogallo aveva ricevuto numerose responsabilità. In primo luogo governare sul paese durante il periodo in cui suo padre si recò a combattere nella guerra di successione castigliana, tra il 1475 e il 1477. Per poi accedere definitivamente al trono quattro anni dopo, alla morte di quest’ultimo, ricevendo il potere supremo di un paese dal tesoro parzialmente prosciugato, le casate ducali tutt’altro che fedeli e il popolo in subbuglio, per i soprusi messi in atto nel corso dell’ultimo decennio da parte dei propri feudatari. Eppur avendo fortunatamente letto gli scritti di Machiavelli, egli si era ripromesso in gioventù un obiettivo tutt’altro che scontato: agire nel corso della sua vita fino al punto di essere a tutti gli effetti il Principe perfetto, strategicamente inattaccabile e completamente incapace di compiere errori. Acquietati gli animi dei propri nobili, mansione molto complessa nel momento in cui stava attuando numerose riforme amministrative e finanziarie, il re decise quindi prudentemente di attuare una serie di espedienti per proteggersi dal possibile assalto di potenze straniere. Il che incluse la fortificazione del fiume Tagus di Lisbona con la costruzione di due fortezze di tipo assolutamente tradizionale, la Cascais e la São Sebastião, in posizione ideale per chiedere il pedaggio ai bastimenti che giungevano per scaricare le preziosissime spezie nei magazzini più sicuri della città. Ciò che il suo intuito affinato dalle molte avversità gli aveva permesso di comprendere, tuttavia, era che in assenza di un punto di difesa in corrispondenza della foce fluviale, giammai la propria capitale sarebbe stata a tutti gli effetti al sicuro dal piano di un comandante nemico che avesse intenzione di far sbarcare i propri militi all’interno delle mura, ragion per cui occorreva in tempi brevi correre ai ripari. Il che rappresentò l’origine della cosiddetta Grande Nau, un gigantesco galeone da 1.000 tonnellate situato come Cerbero all’ingresso mai troppo tranquillo dell’Ade. Ciò che Giovanni II ben sapeva d’altra parte, anche grazie alla consulenza dei propri uomini di fiducia, era che soltanto una struttura stabile e sopraelevata avrebbe potuto garantire le migliori caratteristiche balistiche in caso di attacco, oltre al vantaggio niente affatto indifferente di non poter essere meramente affondata. Fortunatamente, nonostante la prodigalità e poca accortezza del predecessore Alfonso V, l’attento sovrano disponeva di una risorsa pressoché inesauribile: un redditizio 5% di tassazione su tutti i commerci provenienti dalle terre dorate d’India e Cina, abbastanza da intraprendere programmi di ammodernamento e miglioramenti infrastrutturali ai più alti vertici dell’intera Europa continentale. La sua morte a soli 40 anni di età, nel 1495, sopraggiunse però prima che le pietre di pregiato marmo di Lioz accantonate dalla costruzione del vicino monastero di Santa Maria de Belém (Betlemme) potessero assumere la forma della fortificazione tanto a lungo teorizzata, lasciando il progetto nelle mani del re successivo, Manuele I d’Aviz, detto l’avventuroso o il fortunato. Famoso tra le altre cose per aver rifiutato di finanziare l’epocale spedizione di Ferdinando Magellano, nonché tutore del paese all’apice della sua influenza culturale, al punto che da lui avrebbe preso il nome l’impeccabile stile architettonico manuelino, una forma di tardo gotico caratterizzato da elementi moreschi, orientalismi e motivi nautici di varia natura. Anche e soprattutto grazie al lavoro completato nel 1519, dopo svariati anni di febbrile lavoro, con l’allora battezzato Castello di San Vincente (protettore della città) in base alle direttive dell’architetto militare Francisco de Arruda. Un nuovo tipo di fortezza marittima, se vogliamo, che avrebbe avuto ondate d’influenza generazionali attraverso l’architettura di una buona parte della penisola Iberica…