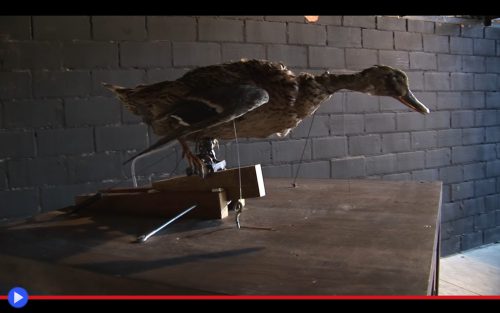

Nella versione alternativa della Rivoluzione Francese presentata all’interno del recente videogame Steelrising l’assemblea degli Stati Generali riunitasi per la prima volta nel 1789 sarebbe stata il primo capitolo di un incubo di proporzioni inusitate. In una Parigi devastata dalle sommosse e ribellioni, con barricate ad ogni incrocio e la stragrande maggioranza dei cittadini rifugiatisi all’interno delle proprie abitazioni, creature mostruose soltanto in parte antropomorfe avrebbero vagato per le strade, in un vortice di archibugi, elettriche scintille e lame insanguinate. Frutto dell’unione sacrilega con le anime dei morti intrappolate dal sortilegio di una figura storica vicina al Re di Francia (probabilmente conoscete il nome di quell’occultista) le macchine pensanti di Jacques de Vaucanson hanno preso vita e sono in cerca di soddisfazione. È lo scenario del metallo che sovrasta ogni cosa, tanto spesso presentato come l’alba delle macchine, oppure la spietata rivincita di Prometeo. Ma ciò che resta forse maggiormente impresso al giocatore, al termine della disordinata e qualche volta confusionaria avventura vissuta nei panni di uno di questi stessi essere, potrebbe individuato nella sfida finale al centro di tutto questo: il vorace demone di forma vagamente aviaria, le piume della coda a dipanarsi come quelle di un ventaglio, le ali spalancate che si aprono e richiudono ritmicamente. La versione sovradimensionata di un qualcosa di altrettanto a suo agio nei laghetti della reggia di Versailles, ovvero quella che la gente chiama anatra, quando è intenta a lanciargli il pane. Fantasia? Strana iniziativa dei progettisti? Ulteriore ed ancor più curiosa reinterpretazione della Storia? Forse, in parte. Ma anche un valido riferimento a ciò che fu il più grande capolavoro di una figura effettivamente vissuta. La più perfetta rappresentazione di una serie di processi biologici mai realizzata fino a quel momento. Parlando della quale lo stesso Voltaire avrebbe scritto, non senza un certo grado d’ironia: “Tutte le grandi conquiste della Francia potrebbero oggi essere state dimenticate. Se non fosse stato per l’anatra che defeca.”

Notevole, nevvero? Stiamo dopotutto parlando di una di quelle figure di grande ingegneri e costruttori di meccanismi, per lungo tempo ignorati durante la propria vita e all’improvviso diventati popolari in epoca Barocca, quando il frutto del loro lavoro iniziò ad attirare l’attenzione dei ricchi e dei potenti, diventando il fondamento di un particolare tipo d’intrattenimento: essere soavemente, profondamente meravigliati. Così come avrebbe potuto permettergli di ritrovarsi questo decimo figlio di un fabbricante di guanti di Lione, che avendo vissuto in un prevedibile stato di relativa indigenza i primi anni della propria vita a partire dal 1709, cominciò ben presto ad essere istruito per vestire il saio sotto l’egida salvifica di Madre Chiesa. Il che avrebbe incluso, in base agli aneddoti narrati in alcune delle sue discordanti biografie redatte a posteriori, la visita reiterata alla parrocchia di riferimento mentre la madre provvedeva a confessare i suoi peccati, con conseguente lunga attesa sui genuflessori di quell’imponente edificio. Tempo perso per chiunque, forse, ma non lui, che lo trascorse studiando attentamente il funzionamento di un grande orologio esposto per la convenienza dei fedeli, che ad un certo punto sarebbe stato in grado di riprodurre con le proprie stesse mani, da assoluto autodidatta, all’interno della propria casa. Non poteva avere, all’epoca, più di 10 anni e suo padre era già morto da tre. Entrambe validi ragioni, secondo la mentalità dell’epoca, per accelerare la sua marcia educativa verso il convento…

parigi

L’eredità storica dell’uomo che mangiò 18 biciclette, 15 carrelli della spesa e un aereo

Uccidere per sopravvivere, divorare allo scopo di ottenere la prosperità. In quella voragine che si spalanca innanzi alla condanna, quotidiana, di creature, materiali e risorse… Un apparato che comincia col pedissequo sminuzzamento, tra la pluralità di aguzzi denti, sopra il moto serpentino di una lingua ed a seguire giù nella voragine di un tubo, fino a quella sacca ricolma d’acido che è lo stomaco umano. Esiste nulla, a ben pensarci, di più orribile del nutrimento? Cibo per l’anima e soddisfazione dell’anelito, che antepone la necessità dell’individuo all’integrità della sua anima e del mondo. Che ancor più orribile diventa, quando si scelga di applicare un distinguo dalle naturali necessità che condizionano la nostra vita: bulimia, anoressia, apatia ed ogni altra immaginabile tipo di malattia, mentre il corpo deperisce e in breve tempo lo segue la mente, fino alla cessazione di ogni necessaria funzionalità dell’organismo. Per non parlare della pica, condizione assai specifica (e per fortuna, piuttosto rara) il cui nome deriva dal termine latino che significa gazza, un uccello ritenuto all’epoca capace di mangiare qualsiasi cosa. Il cui strano anelito, per l’appunto, viene comunemente ritrovato in chi ha l’inclinazione a fagocitare ogni possibile materiale, indipendentemente dal suo contenuto nutriente oppur nocivo, addirittura velenoso. Tendenza simile a quella di un infante, che spesso conduce a un’esistenza dolorosa e in ultima analisi, una dolorosa dipartita prima del raggiungimento della tarda età. A meno che…

Un sistema digerente d’acciaio, e una ferrea volontà fondata sull’esperienza. Unita al desiderio d’iscrivere il proprio nome a lettere di fuoco nella storia della gastronomia globale. Simili punti di forza sembrerebbero aver guidato le scelte di vita di Michel Lotito alias Monsieur Mangetout (1950-2007) il francese originario di Grenoble che sotto lo sguardo dei suoi amici prima, quindi le telecamere e i rappresentanti del Guinness dei Primati, riuscì a fagocitare l’impossibile a vantaggio di un pubblico ludibrio mai del tutto ipotetico o privo di basi pratiche d’apprezzamento collettivo. Ciò in quanto il suo metodo privo di termini di paragone, praticato per una buona parte dei suoi 57 anni su questa Terra, prevedeva la consumazione a più riprese anche di oggetti particolarmente ingombranti, gradualmente trangugiati con l’ausilio di copiose quantità d’olio minerale, attraverso periodi capaci di durare settimane, mesi o persino anni. Come nel caso maggiormente celebre del Cessna 150, da lui consumato tra il 1978 e il 1980 dopo averlo smontato un pezzo alla volta ed introdotto attraverso la fornace posizionata tra il suo naso ed il mento. Senza riportare, a quanto certificò il suo medico, alcun tipo di conseguenza grave per la sua salute, in forza di uno stomaco capace di resistere agli spigoli aguzzi del metallo e persino metabolizzare stoffa, gomma e altri materiali, grazie a succhi gastrici eccezionalmente corrosivi. Una capacità che l’uomo scelse di mettere a frutto verso l’acquisizione della celebrità, mangiando tra le altre cose nel corso della sua carriera: biciclette, lampadari, letti, carrelli del supermercato, un paio di sci, un computer. Quando vari articoli iniziarono a comparire, in giro per la Francia, sulle presunte conseguenze letali di un’attività tanto sregolata, Lotito chiamò le telecamere, sotto il cui sguardo si affrettò a consumare la sua stessa bara. Alla ricezione della placca commemorativa d’ottone per il riconoscimento di “dieta più bizzarra” da parte del Guinness, la fece a pezzi e fagocitò anche quella. Anticipando in un certo senso, se vogliamo, l’inclinazione a fare qualsiasi cosa pur di mantenere la celebrità, in maniera analoga alle abitudini di tanti odierni frequentatori di Instagram e TikTok. I quali forse non avrebbero potuto cogliere, in assenza di nozioni storiche in materia, la precisa corrente operativa ed il contesto nazionale in cui costui riusciva a muoversi, come prolungamento fino all’epoca contemporanea di un asse originariamente posto in essere da almeno due insigni predecessori. Ed a partire da quell’evento epocale, che sarebbe stato per l’intera Europa la grande rivoluzione di Francia…

Il trionfale inizio, e l’ancor più tragico destino, dei cinque grandi elefanti di Parigi

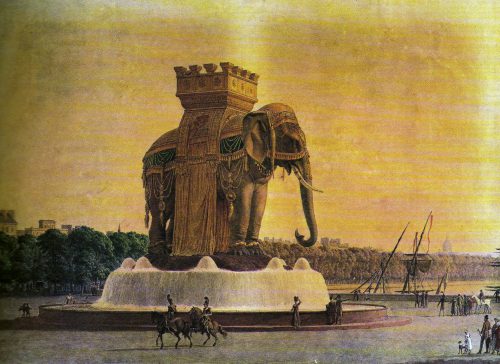

Visioni possibili e universi traslucidi, luoghi alternativi lungo il corso mai perfettamente prevedibile della storia. Così la capitale della Francia, città di pietra o città delle luci a seconda dei punti di vista, fu prossima nell’ora dei trascorsi giorni a trasformarsi anche in qualcosa d’altro: la capitale europea dei pachidermi. Giganti dalle grandi orecchie e l’ancor più impressionante naso, la coda lieve ma selvaggia, il dorso tanto alto e resistente da riuscire a sostenere, sulla base delle proprie aspettative, interi castelli, statue formidabili o la stessa aspettativa della gente. Di un popolo per quella volta unito, e forte, al punto da poter aprire il proprio cuore alla profonda verità di una savana senza tempo. Che di suo conto, aspirava a guadagnarsene uno, come quel fatidico 1758, quando il giovanissimo architetto Charles François Ribart de Chamoust, allora poco più che diciottenne, presentò alla corte di Luigi XV il progetto per un curioso e impressionante monumento, concepito per celebrare il trionfo del sovrano nella guerra di successione austriaca. Sostanzialmente, nient’altro che un intero edificio a tre piani, alto svariate decine di metri, con una torre centrale sormontata dalla statua del re, un soggiorno pieno d’alberi (!) per ricreare l’atmosfera della giungla, una sala da ballo ornata di specchi dedicata al “passato e al futuro” e vari ambienti dotati di finestre panoramiche sulla città di Parigi. Edificio con la forma, neanche a dirlo, di un elefante. Dalla cui proboscide sgorgava l’acqua di una fontana! Luogo presunto per una simile impressionante meraviglia, nient’altro che la Place de l’Étoile (Piazza della Stella) dove numerose arterie urbane convergevano, assieme all’asse storico dei tanti e tali monumenti della città. Luogo destinato ad essere rinominato in epoca recente Piazza Charles de Gaulle, ma non prima che Napoleone stesso qualche generazione dopo, all’apice del suo potere e della sua magnificenza, proprio qui facesse costruire il suo arco trionfale, direttamente ispirato a quello di Tito nella città di Roma. Se non che all’inizio del XIX secolo, c’era soltanto una corrente in grado di rivaleggiare con la passione universale nei confronti del Neoclassicismo: quella instradata e determinata dal fascino dell’Esotico, un mondo all’altro capo del mare le cui storie tornavano indietro grazie ai viaggi dei soldati e dei marinai. Tra i quali Bonaparte, da pochi anni reduce della sua prima sconfitta in Egitto, esperienza che nondimeno riuscì inaspettatamente a contribuire al suo prestigio e la capacità di catturare l’immaginazione del popolo europeo. E fu così che nei suoi sogni, all’improvviso, prese un posto di primo piano il grande pachiderma che stavolta, avrebbe preso un’evidente forma fisica, sebbene provvisoria e destinata a durare non troppo a lungo. Era dunque il 1908, quando per la prima volta l’Imperatore in persona descrisse la sua idea: un maestoso elefante di bronzo con splendenti zampilli d’acqua attorno, alto (almeno) 24 metri, creato a partire da una fusione dei cannoni dei suoi molti nemici. Il quale avrebbe trovato posto non più a Place de l’Étoile (ormai destinata, come accennato poco sopra, ad ospitare tutt’altro monumento) bensì in quell’altro luogo di primaria importanza per la storia di Parigi, la piazza antistante alle rovine di quella che era stata la possente Bastiglia. Fortezza e carcere capace di rappresentare il simbolo, mai realmente dimenticato, di un potere governativo giudicato iniquo, laddove le onde travagliate del mare di Francia avrebbero semplicemente rimpiazzato una dinastia con l’altra, e poi di nuovo, ancora per cinque generazioni a venire.

Fatto sta che un letterale quadrupede con tanto di fontana, qui ci sarebbe stato realmente per un periodo di 33 anni, al punto da venire puntualmente descritto da Victor Hugo, nel suo romanzo del 1862 Les Misérables, in un’epoca prossima alla fine della sua utilità e conseguente demolizione. Una degradazione motivata dal fatto che il pur celebre elefante della Bastiglia, in effetti, non fu mai altro che il modello in legno e gesso fortemente voluto dal secondo architetto incaricato di costruirlo, Jean-Antoine Alavoine dopo che il collega Jacques Cellerier aveva dato le dimissioni, affinché il committente potesse farsi un’idea sufficientemente chiara del suo aspetto ad opera completata. Ponendo le basi pienamente apprezzabili, di quella che sarebbe diventata una delle metafore più celebri della Francia post-rivoluzionaria…

Il bolide regale che fu una delle prime automobili sportive d’Europa

Il primo significativo punto di svolta per la compagnia automobilistica di Barcellona Hispano-Suiza, il cui nome significa letteralmente “Spagnola-Svizzera”, sarebbe giunto secondo un famoso aneddoto nell’aprile del 1904, quando il re Alfonso XIII decise di visitare il castello di Sagunto a Valencia. Occasione in cui l’intraprendente agente di vendita e pilota Francisco Abadal, cogliendo al balzo l’occasione, fece in modo di sorpassare “accidentalmente” il corteo regale sulla ripida collina che portava al maniero, con la sveltezza e la rapidità che potevano essergli concesse solamente dalla sua T-20, elegante vettura con la carrozzeria in stile torpedo che colpì immediatamente la fantasia del sovrano, rinomato amante dello sport e dei motori. Al punto che entro pochi giorni, chiese di diventare anche lui un cliente dell’azienda, con il duplice effetto di aumentare in maniera esponenziale il prestigio in patria ed iniziare il lungo e felice percorso che l’avrebbe portato a possedere, fino alla sua deposizione ad opera di Francisco Franco all’inizio della guerra civile del 1936, oltre 30 veicoli costruiti da tale azienda. Detto ciò un posto speciale in questo lungo sodalizio sarebbe stato sempre occupato dall’unico veicolo che sarebbe stato giudicato degno di portare il nome del sovrano, in occasione della vittoria conseguita nella celebre gara parigina di Bois de Boulogne, contro alcuni dei più importanti marchi della sua Era. Grazie, soprattutto, all’innovativa soluzione tecnologica che fu una delle più dirompenti idee del brillante ingegnere e fondatore della Hispano originario della città di Ginevra, Marc Birkigt che aveva fatto costruire un motore dotato per la prima volta non di soli due cilindri bensì quattro, disposti verticalmente con una configurazione a T piuttosto che ad L come era stata la scelta più comune fino a quel momento. E posizionato, in maniera strategica, nella posizione più arretrata possibile dentro il lungo cofano dell’automobile, affinché una distribuzione del peso maggiormente vantaggiosa servisse a garantire un migliore controllo in curva. Ma le innovazioni della Re Alfonso XIII 45 CR come dimostrato in questo video del californiano Mullin Automotive Museum, che ne possiede uno degli appena 4 esemplari rimasti al mondo, sarebbero state molte ed altrettanto significative in tutti i campi che potevano considerarsi rilevanti al fine di percorrere un tracciato con la maggiore velocità, ed affidabilità possibili in queste prime decadi del Novecento.

A partire dal radiatore non più piatto bensì con la forma di un cuneo, ottenendo così un profilo aerodinamico migliore, e le sospensioni con la durezza regolabile per tutte e quattro le ruote, passaggio spesso necessario data la natura spesso imperfetta delle “strade” (se così possiamo chiamarle) dove si gareggiava a quei tempi, che potevano prevedere un fondo sterrato, di ciottoli o persino ancor più problematico per la tenuta dei veicoli coinvolti. I quali potevano già superare abbondantemente, d’altra parte, la velocità dei 110-120 Km orari, con conseguente posizione precaria dei due occupanti dell’abitacolo, privi di parabrezza, cintura di sicurezza e con sportelli che arrivavano appena alla fiancata dell’autoveicolo. Questo perché, data la natura e collocazione del tipico serbatoio della benzina in uso a quei tempi, era dato per scontato che in caso d’incidente il veicolo avrebbe preso fuoco, garantendo una maggiore probabilità di sopravvivere nel caso in cui si venisse sbalzati fuori immediatamente, e il più lontano possibile dall’ormai incandescente posizione di guida…