Scienziato giunto da lontano che cammina, lo sguardo concentrato, tra la tremula penombra dell’entroterra malese. Sull’isola internazionalmente suddivisa del Borneo, i cui nativi anticamente non avevano particolari preconcetti in materia di confini politici arbitrari. E questo vale, parimenti, per l’eccezionale varietà di piante ed animali che la popolano, rendendola uno degli hotspot biologici di maggior calibro nell’intero vasto quanto eterogeneo catalogo del mondo. Così egli compie un passo, si ferma, annota i nomi delle specie nel taccuino della propria mente. Ma non sosta più del necessario su alcun dato, quasi come stesse in realtà cercando qualcosa di altamente specifico. Una singola e importante perla, in mezzo alla tempesta di possibili spunti d’approfondimento; la scintilla verde in mezzo al mare d’erba. Il tenue lucore cosmico tra galassie ancora prive di un nome. Una pausa, una rapida battuta, l’eureka pronunciato silenziosamente. Ecce herba o per meglio dire in termini latini, arbor! Giacché vicino al piede destro, in quell’estate fatidica del 2023, figura una corona di piccole foglie striate. non proprio un tenero virgulto, a dire il vero, bensì l’arbusto totalmente adulto di un particolare tipo di eminenza. Quella che l’ispiratore accademico di una simile ricerca, già sul finire degli anni ’90, aveva già incontrato ed identificato su suggerimento dei nativi, come Pinang Tanah, Pinang Pipit, Muring Pelandok, Tudong Pelandok. Tutti appellativi nelle lingue tribali del Sarawak e zone limitrofe, parimenti usati per il succoso frutto rosso commestibile che campeggia sotto il cappotto di foglie cadute al suolo. Assieme al resto delle strutture vegetali di qualcosa che a nessuno, in condizioni normali, potrebbe mai capitare di vedere per intero. Poiché si tratta della sola ed unica palma incline a crescere e riprodursi… Nel sottosuolo.

Colui a cui stiamo facendo riferimento al passato è dunque il naturalista locale Paul P. K. Chai, mentre l’odierno collega in corso attualizzato d’esplorazione un membro qualsiasi del corpo di spedizione organizzato dai giardini botanici britannici degli orti di Kew, al fine di dirimere uno degli enigmi maggiormente persistenti nel settore di studio dell’universo vegetale. La possibilità più volte paventata, ed infine confermata a pieno titolo, dell’esistenza di quella che la nomenclatura binomiale latina avrebbe visto identificata come Pinanga Subterranea. Ancora e sotto molti punti di vista, l’ultima erede di una linea evolutiva rispondente ad esigenze di sopravvivenza non del tutto chiare…

ricerca

La minuscola esplosione di luce che permette ai gamberi di effettuare la fusione nucleare

Parrebbe semplice, in base ai crismi logici, comprendere il funzionamento di un mondo in cui nulla può essere creato o distrutto senza che ne resti un qualche tipo di traccia. E la trasformazione della materia, da uno stato all’altro, rispetta regole precise che corroborano l’interrelazione imprescindibile di un catalogo di cause interconnesse tra loro. Ma sono gli effetti, questi sconosciuti, che possono trarci in inganno, per il tramite dell’incerta concatenazione degli eventi in circostanze assai particolari. Come quando l’intero processo che dovessimo scegliere di prendere in analisi, con tutto ciò che esso comporta, tende a dipanarsi nel giro di poche decine di picosecondi, ovvero qualche trilionesimo del tempo necessario perché la lancetta più lunga dell’orologio possa compiere un singolo scatto sul percorso della sua circonferenza. Forse abbastanza, per quanto ci è dato di sapere, affinché nasca una stella o un buco nero collassi su se stesso, e certamente una quantità di tempo sufficiente per lasciar verificare il fenomeno più simile riproducibile in laboratorio, così come riesce a produrlo una singola creatura vivente in natura. La cavitazione delle bolle d’aria, ovvero la loro implosione all’interno di un fluido per l’abbassamento della pressione locale, può avere molte cause a partire dalla formazione di zone di vapore durante il pompaggio, ma forse la più singolare è la seguente. Una fonte sonora, in molti casi artificiale, emette le onde che producono una vibrazione all’interno di un recipiente. Tali forze, oscillando in modo ripetuto, trasmettono una forza discontinua all’involucro formato da una sacca d’aria grossomodo sferoidale. Finché quest’ultima comincia a espandersi, ridursi, espandersi e ridursi a ripetizione; immaginate a tal proposito il comportamento del celebre giocattolo scientifico del disco di Eulero: un pegno metallico ruota vorticosamente sulla superficie liscia di un piedistallo. Con l’esaurirsi della spinta il suo asse si sposta gradualmente verso il basso, permettendo all’oggetto di disporsi obliquamente. E il suono risultante aumenta di frequenza, diventando all’ultimo secondo un sibilo particolarmente acuto e distintivo. Ecco allora come si presenta, quel fatidico momento, quando rapportato all’esistenza stessa della bolla in questione: con la sua scomparsa e il conseguente rilascio di un lampo di luce visibile. La cui origine precisa, per quanto possa sembrare improbabile, resta ancora oggi del tutto incerta. Non che manchino teorie in materia, dalla prima volta in cui venne osservato in condizione multipla (MBSL o multi-bubble luminescence) dall’accidentale rilascio di ultrasuoni all’interno di un fluido di sviluppo fotografico nel 1934, mentre gli scienziati Frenzel e Schultes stavano studiano il sonar presso l’Università di Colonia. Causando la comparsa sulla lastra di minuscoli puntini la cui origine, fin da subito, venne messa istintivamente in relazione con lo sviluppo di un calore particolarmente intenso. Soltanto nessuno avrebbe pensato, in quell’epoca, che esso potesse superare in modo significativo quello generato dalla superficie stessa del Sole…

La prova che abbiamo nella nostra mente il potenziale genetico del pesce vampiro

Soddisfazione può essere trovarsi, nelle migliori circostanze immaginabili, attaccati saldamente ad un involucro fluttuante. La scagliosa superficie esterna che ricopre, in molti casi sussistenti, l’effettiva forma idrodinamica di una creatura degli abissi. Pesce o pasto, se vogliamo, di colui e coloro che di un tale approccio hanno saputo fare una missione esistenziale. Grazie all’impostazione programmatica del progressivo corso dell’evoluzione. Che rende ogni creatura più complessa o in casi opposti, elimina il superfluo chiaramente non-necessario. Chi ha mai davvero concepito come indispensabile, del resto, una mascella? Molti sono i modi per nutrirsi alternativi alla masticazione, soprattutto quando rientri geneticamente nell’universale gruppo degli agnati. Creature che dimostrano il possesso di colonne vertebrali ma non quello di altre ossa giudicate, nella maggior parte delle circostanze, utili (…Essenziali). Non c’è perciò parecchio da meravigliarsi, se per lunghi anni di ricerca l’effettiva commistione di fenotipi e comportamenti della tipica lampreda di mare (Petromyzon marinus), mostri lunghi fino a un metro utilizzati da scienziati di ogni parte del mondo come modelli di riferimento, grazie alla maniera in gli riesce di essere allo stesso tempo simili, e diversi. Mentre soltanto nello studio pubblicato all’inizio di questa settimana da scienziati dello Stowers Institute a Kansas City (MO) sembrerebbe sussistere in maniera largamente preponderante il primo caso piuttosto che il secondo. In quel particolare aspetto spesso sottovalutato dei processi mentali, intesi non come linea di ragionamento, bensì l’effettiva conformazione e metodologia di sviluppo dei loro piccoli e altrettanto funzionali cervelli. Ma c’è davvero una differenza? Il pesce vampiro nasce, cresce, desidera ed ottiene soddisfazione. Quindi persegue con tutte le proprie non trascurabili energie l’obiettivo fondamentale di giungere a riprodursi, generando i presupposti di un latente quanto inesplicabile senso di affinità con noialtri esseri umani. Soltanto adesso ci è dato di comprendere, per la prima volta, il perché. Ciò grazie all’approfondita ricerca genetica condotta su questi animali dal team di Bedois, Parker e colleghi, abilmente mirata in modo tale da identificare il ruolo preponderante dell’acido retinoico nella formazione del lobo temporale di questi pesci. Un importante metabolita che permette l’utilizzo della vitamina A nella replicazione sistematica di cellule specializzate, come per l’appunto quelle di tipologia neuronale. Il che significa, in altri termini, che la mente dell’instancabile succhiatore nasce, cresce e si sviluppa esattamente nello stesso modo di quella dei mammiferi di terra, come conigli o topi. O guarda caso quella molto più complessa, di coloro che hanno la prerogativa d’interessarsi e scrivere sul tema dell’esistenza…

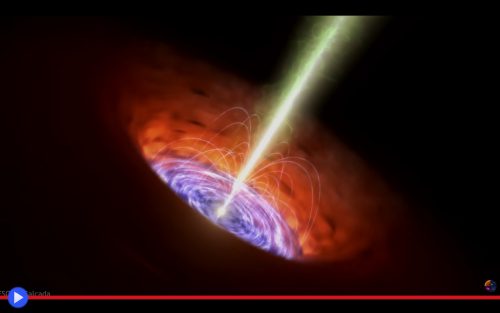

L’enorme distruttore che costituisce il nucleo più potente mai osservato dall’uomo

Tentando di considerare quale sia la presenza di maggiori dimensioni che riesce a passare inosservata, le persone comuni tendono a vagliare insetti, piccoli mammiferi, presenze notturne come pipistrelli o gufi. Mentre gli astronomi rivolgono la mente a nubi gassose o pianeti raminghi, possibilmente liberati dalla presa gravitazionale della loro stella. Semplicemente esiste un ordine di luminosità e grandezza, oltre il quale non è facilmente immaginabile l’assenza di una presa di coscienza, per il tramite di annotazione sui diari condivisi della nostra memoria. Ma che dire, invece, di tutti quei casi in cui una cosa tende ad essere fraintesa? Come quando nel 1980, durante il Sondaggio Stellare del Cielo Meridionale del telescopio ESO in Cile, a un punto luminoso tra milioni venne attribuito il numero di serie J0529-4351, tale da porlo in mezzo al novero di una delle tante tra quelle che vengono comunemente dette stelle fisse dei cieli. Benché molti siano perfettamente coscienti della maniera in cui lo splendore di un corpo ardente possa dirsi la diretta risultanza di due fattori: potenza e distanza. Così che la prima possa essere, talvolta, sottovalutata per sbaglio. Stiamo parlando in altri termini della maniera in cui l’impiego della matematica computerizzata o meglio un tipo di ragionamento automatico su parametri regolarmente imposti possa, in determinate circostanze, condurre a conclusioni errate. O “piccoli” errori della portata di sette milioni di anni luce, ovvero 15.000 volte la distanza tra il nostro Sole e il pianeta Nettuno. Questa l’effettiva ampiezza, dunque, dell’alone circostante la “cosa” che possiamo conseguentemente definire straordinariamente distante ed in funzione di ciò, antica. In quanto altrimenti, non sarebbero ancora trascorsi i 12 miliardi di anni necessari affinché la sua presenza potesse rendersi visibile anche da questo particolare distretto dell’Universo. Due fattori a dire il vero non direttamente correlati quando si considera che siamo necessariamente innanzi al tipo di oggetto cosmico chiamato tradizionalmente quasar, fin da quando nel 1964 l’astrofisico Hong-Yee Chiu ebbe la necessità di riferirsi ad un qualcosa che era Quasi una Stella, ma non Proprio. Anni sarebbero trascorsi, conseguentemente, affinché l’utilizzo di strumenti d’analisi maggiormente avanzati permettessero di comprendere di cosa stavamo effettivamente parlando: il tipo di di orizzonte degli eventi, simile ad un letterale uragano galattico, che ruota attorno ad un buco nero supermassiccio o SMBH. Categoria entro cui la massa complessiva viene misurata normalmente in milioni o miliardi di volte la nostra insignificante stella o come in questo caso, oltre 500 trilioni (milioni di bilioni o 1 milione alla terza) tale entità specifica misura. O per usare un’altra metodologia internazionalmente beneamata molti, moltissimi campi da football americano. Abbastanza a dire il vero, da farne di gran lunga l’oggetto più potente mai osservato da occhi umani…