Il mito trasversale delle Antiche Conoscenze è un filo conduttore che collega non soltanto i popoli di angoli diversi della Terra, ma anche momenti particolarmente distanti nella vicenda cronologica dell’uomo. Ci sono conclusioni empiriche che d’altro canto possono variare, sulla base del contesto e le precipue circostanze vigenti. Mentre l’utilizzo di concetti aleatori, per loro stessa e implicita natura, può permettere l’arrivo a conclusioni che potremmo definire a tutto tondo, Universali. O in altri termini dei tondi che contengono, in maniera metaforica, l’intero Universo. Proprio questo è d’altra parte il punto di partenza di un soggetto grafico come il mandala o yantra, ideale diagramma pensato per rappresentare in un sol colpo gli abitanti della Terra e tutto ciò che hanno intorno. Invenzioni risalenti all’Induismo arcaico, quando i teorici di un clero eterogeneo presero l’ambiziosa decisione di mettere in chiaro la disposizione del Creato e tutto ciò che vive, o agisce al suo interno. Il che significa da un alternativo punto di vista, che in tale approccio analitico alla disquisizione di Ogni Cosa ricorrono tematiche appropriatamente coordinate. Luoghi e punti di partenza come fili di collegamento di un pensiero profondo. Ma che dire della mente estrosa e spesso imprevedibile, degli estrosi? Coloro che mediante il tratto del proprio pennello, o i molteplici colpi del cuneo utilizzato per incidere la pietra (come in questo caso) potrebbero essersi impegnati per dar forma ad un sentiero alternativo nondimeno pertinente alla questione che intendevano tramandare. Con risultati spesso… Interessanti.

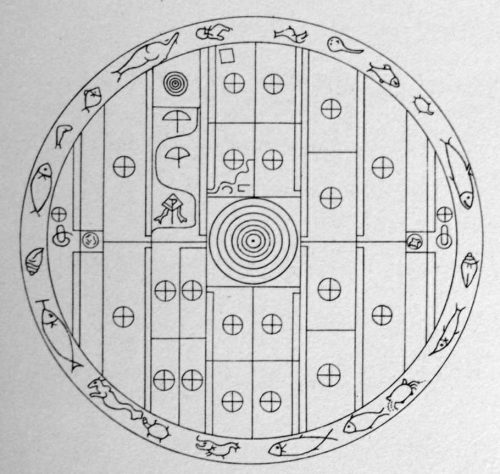

Il Sakwala Chakraya è un disco inciso del diametro di 1,9 metri su una parete rocciosa perfettamente verticale all’interno del giardino Ranmasu Uyana, parte del complesso monumentale della città cingalese di Anuradhapura, famosa per essere stata tra le altre cose la capitale del regno omonimo, durato dal 417 al 1.017 d.C. Sei secoli durante i quali, trasformandosi in un centro di riferimento culturale ed economico, vide convergere tra i suoi palazzi e residenze le considerevoli risorse necessarie a costruire alcuni dei templi più notevoli del Mondo Antico, tra cui il grande stupa destinato ad ospitare le offerte per il Buddha di Ruwanwelisaya, alto 103 metri e di un diametro di 290. Ciò che trova rappresentazione in questo sito comparativamente piccolo e considerato spesso degno di poco più di una nota a margine sulle guide turistiche, è il tipo di creazione culturalmente difficile da collocare, se non proprio e totalmente fuori da qualsiasi tipo di perimetro concettuale determinabile a posteriori. Con figure, immagini e forme geometriche dal significato poco chiaro che parrebbero d’altronde suggerire, alle menti particolarmente aperte, la possibilità di una visione delle cose diametralmente contrapposta a quelle di cui abbiamo già notizia…

teorie

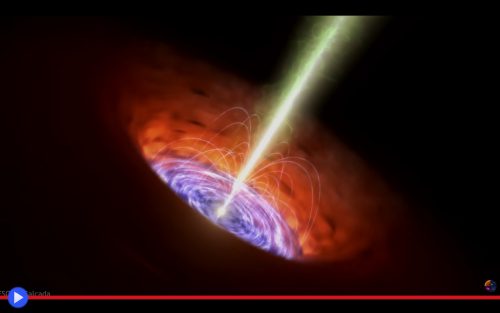

L’enorme distruttore che costituisce il nucleo più potente mai osservato dall’uomo

Tentando di considerare quale sia la presenza di maggiori dimensioni che riesce a passare inosservata, le persone comuni tendono a vagliare insetti, piccoli mammiferi, presenze notturne come pipistrelli o gufi. Mentre gli astronomi rivolgono la mente a nubi gassose o pianeti raminghi, possibilmente liberati dalla presa gravitazionale della loro stella. Semplicemente esiste un ordine di luminosità e grandezza, oltre il quale non è facilmente immaginabile l’assenza di una presa di coscienza, per il tramite di annotazione sui diari condivisi della nostra memoria. Ma che dire, invece, di tutti quei casi in cui una cosa tende ad essere fraintesa? Come quando nel 1980, durante il Sondaggio Stellare del Cielo Meridionale del telescopio ESO in Cile, a un punto luminoso tra milioni venne attribuito il numero di serie J0529-4351, tale da porlo in mezzo al novero di una delle tante tra quelle che vengono comunemente dette stelle fisse dei cieli. Benché molti siano perfettamente coscienti della maniera in cui lo splendore di un corpo ardente possa dirsi la diretta risultanza di due fattori: potenza e distanza. Così che la prima possa essere, talvolta, sottovalutata per sbaglio. Stiamo parlando in altri termini della maniera in cui l’impiego della matematica computerizzata o meglio un tipo di ragionamento automatico su parametri regolarmente imposti possa, in determinate circostanze, condurre a conclusioni errate. O “piccoli” errori della portata di sette milioni di anni luce, ovvero 15.000 volte la distanza tra il nostro Sole e il pianeta Nettuno. Questa l’effettiva ampiezza, dunque, dell’alone circostante la “cosa” che possiamo conseguentemente definire straordinariamente distante ed in funzione di ciò, antica. In quanto altrimenti, non sarebbero ancora trascorsi i 12 miliardi di anni necessari affinché la sua presenza potesse rendersi visibile anche da questo particolare distretto dell’Universo. Due fattori a dire il vero non direttamente correlati quando si considera che siamo necessariamente innanzi al tipo di oggetto cosmico chiamato tradizionalmente quasar, fin da quando nel 1964 l’astrofisico Hong-Yee Chiu ebbe la necessità di riferirsi ad un qualcosa che era Quasi una Stella, ma non Proprio. Anni sarebbero trascorsi, conseguentemente, affinché l’utilizzo di strumenti d’analisi maggiormente avanzati permettessero di comprendere di cosa stavamo effettivamente parlando: il tipo di di orizzonte degli eventi, simile ad un letterale uragano galattico, che ruota attorno ad un buco nero supermassiccio o SMBH. Categoria entro cui la massa complessiva viene misurata normalmente in milioni o miliardi di volte la nostra insignificante stella o come in questo caso, oltre 500 trilioni (milioni di bilioni o 1 milione alla terza) tale entità specifica misura. O per usare un’altra metodologia internazionalmente beneamata molti, moltissimi campi da football americano. Abbastanza a dire il vero, da farne di gran lunga l’oggetto più potente mai osservato da occhi umani…

L’origine remota e non del tutto folkloristica dell’unicorno tibetano

Il fatto che le stelle fisse, osservandole nel cielo, giungano a formare nelle antiche discipline o filosofie la versione più imponente del classico gioco “unisci i puntini” è una mera ed evidente conseguenza dell’effetto di parallasse. Giacché ruotando l’ideale punto di vista, chimere, draghi ed orse maggiori sparirebbero in maniera pressoché immediata, di fronte all’effettiva distanza variabile di ciascun riferimento grafico impiegato nel catalogo di riferimento. Così osservando cose di ogni tipo da un lato piuttosto che l’altro, esse appaiono cambiate, misteriose o addirittura senza precedenti. Ancor più quando ad entrare in gioco, compare l’elemento della sovrapposizione. Così che Luna e Sole possono riuscire a sovrapporsi. O su una scala molto più ridotta, un paio di corna ridursi ad una soltanto. Potrebbe in effetti essere proprio una diretta risultanza di un simile fenomeno, l’aneddotica testimonianza del Reggente Drago (Druk Desi) di nome Tsulthrim Daba riferita nel 1800 al soldato e diarista inglese Tsulthrim Daba, che parlava di un ungulato simile a un cavallo con un solo corno che sporgeva dal centro esatto della sua fronte. Una visione chiaramente riconducibile, per un tramite indiretto, alla più celebre presenza erbivora dei nostri bestiali medievali nonché uno dei pochi “mostri” a non costituire un pericolo per l’uomo. La parola unicorno si era d’altra parte già dimostrata in grado di costituire un termine ad ombrello potenzialmente impreciso, utilizzato proprio nel contesto orientale al fine di riferirsi al quadrupede draconico qilin, apparizione ricorrente nella poesia e nell’arte cinese fin dalle più antiche dinastie. Ragion per cui in tale paese si era da tempo utilizzata l’espressione Bestia da un Corno Solo (Dújiǎoshòu) per riferirsi al leggendario equino europeo, in maniera del tutto paragonabile a quella che storicamente era stata impiegata dai tibetani. La strana ed almeno in apparenza, infrequente creatura fu dunque giudicata degna di continuare a godere degli appellativi non mutualmente esclusivi di seru, chero o tso’po, effettivamente applicabili soltanto nei confini del suo ipotetico ambiente di appartenenza. Una seconda descrizione scritta dell’animale, decisamente più dettagliata, sarebbe comparsa quindi nel 1821, dalla traduzione di un antico manoscritto tibetano ad opera del maggiore Barré Latter, che si trovò a leggere di un essere con gli zoccoli della dimensione paragonabile a quella di un piccolo pony, rapido, agile e difficile da catturare. La cui caratteristica maggiormente distintiva appariva essere il possesso di una singola estrusione appuntita nel punto centrale della corta testa. Il che iniziava a offrire una prospettiva interessante per come l’effettivo termine tso’po veniva spesso considerato in determinati ambiti un sinonimo di chiru, il nome locale della Pantholops hodgsonii o antilope tibetana, indissolubilmente associata alla preziosissima ed impareggiabile shahtoosh, un tipo di scialle in lana prodotto nell’area geografica Persiana da pelli esportate di un minimo di tre e fino a cinque esemplari. Il che lasciava intendere un’effettiva difficoltà percepita nell’incontrare simili eleganti bestie e al tempo stesso, incoraggiava i mercanti di corna ad affermare che ciascuna ne possedesse una soltanto. Incrementandone in tal modo la rarità percepita e conseguentemente, il valore…

Oblunghi aerei ovvero le infinite possibilità nel marketing di un traliccio volante

Ogni storia degna di essere narrata possiede inevitabilmente un inizio e una fine. Ma è soprattutto quello che c’è in mezzo a rendere diverso il metodo, lo stile e il senso dei diversi protagonisti. Il che tende a lasciarci senza semplici commenti quando ci si trova innanzi ad uno spazio vuoto nell’intercapedine preposta. Un po’ come una lisca, hai presente? Null’altro che costole tra coda e testa. Pur avendo la capacità ipotetica, nel profilarsi delle giuste circostanze, di nuotare anche per aria negli spazi onirici dopo il tramonto. Così può essere volutamente interpretato, a posteriori, l’ipotetico decollo di quello che davvero rappresenta il tipo di velivolo più strano di tutti gli anni ’60. La creazione concepita per rispondere a un bisogno che, volendo usare un eufemismo, assai difficilmente potremmo definire “essenziale”. L’anima ed il sangue del consumismo: vendere, comprare, convincere qualcuno a spendere la propria piccola percentuale di controllo del capitale umano. E non c’è Dio Nettuno né possente Leviatano delle circostanze, in grado di resistere idealmente all’energia di un simile comando; quello pronunciato da una scritta in grado di fluttuare nell’Empireo diurno o perché no, perfino lungo il perpetrarsi della fase opposta. Di un aereo, scintillante, ornato dalla frase della sua pubblicità. Va però messa sulla bilancia, la questione spesso sottovalutata della visibilità da parte della maggior quantità di spettatori. Laddove il semplice striscione a traino, usato per la prima volta in un periodo antecedente alla seconda guerra mondiale, risulta adeguatamente visibile soltanto in condizioni metereologiche ideali. Mentre l’alternativa ancor più classica dell’aerostato in stile Zeppelin (vedi il classico dirigibile della Michelin) risultava estremamente dispendioso sia in termini di manutenzione che forza lavoro. Tanto da creare la potenziale nicchia e spazio di manovra per un nuovo approccio come quello concepito, in linea di principio, dalla compagnia statunitense Central Aircraft Manufacturing Company (CAMCO) nel 1968, inaugurata 35 anni prima presso la città cinese di Loiwing, dietro l’iniziativa dell’imprenditore William D. Pawley che si sarebbe fatto carico di costruire gli aerei utilizzati sul fronte del Pacifico al rinnovato scoppio delle ostilità tra i continenti. Il che lasciava, in un’epoca di stabilità e solidità economica, un grande surplus di tempo libero e risorse, tale da permettere la collaborazione con una compagnia britannica specializzata nella costruzione di alianti, la Slingsby Aircraft di Kirkbymoorside, nel North Yorkshire. Per trasformare il più bizzarro dei sogni, in un’incipiente, rombante realtà. Il suo nome: V-Liner, mutuato in via diretta dalla forma della strana cosa situata in corrispondenza della fusoliera. In maniera pressoché innegabile, un’oblunga struttura tubolare lunga un centinaio di metri. Letteralmente ricoperta di lunghe lampade con filamento al tungsteno, concepite per essere visibili fino alla distanza di 5 Km. Mentre componevano e ricomponevano le lettere dell’annuncio commerciale o esortazione civica desiderate…