Mentre il corso delle ore scorre vorticosamente attorno al mozzo dei secondi, a cui è connesso dall’estendersi a raggiera dei minuti, lo spazio cosmico che abbraccia lo sferoide gira, e gira ancora tutto attorno alla coscienza collettiva della collettiva umanità. Ed è questo, fondamentalmente, ciò che avrebbe senso intendere quando si parla di Ruota del Tempo. Un principio secondo cui le epoche, rincorrendosi l’un l’altra, tendono a tornare sempre al punto di partenza. Ma è lo scenario stesso, per la naturale e comprovata deriva delle cosiddette stelle fisse, che continua la sua progressione orizzontale verso l’infinito. Piedi, zoccoli ed infine ruote: veicoli di un veicolo più grande. Quando gli abitanti della Terra, stanchi di arrancare faticosamente tra le circostanze, hanno deciso che determinate particelle di materia, se assemblate nella maniera corretta, potessero divenire veicoli, autocarri, carrelli di aeroplano. Ma come sempre avviene in natura, non ci si può spostare da A e B senza che almeno una parte di noi subisca un cambio di programma, scivolando gradualmente verso il punto di deriva C e D… D, come Dynashpere (soprannome per gli amici: Jumbo) l’invenzione brevettata nel 1930 dal Dr. J.A. Purves di Taunton, Somerset nel Regno Unito. Un ingegnere che quando guardava le automobili in marcia sulle strade di scorrimento, non poteva fare a meno di esibire un’espressione infastidita, mentre ponderava nella mente matematica questo spreco inutile dell’energia del movimento. Già, QUATTRO ruote… Come gli erbivori con gli occhi perennemente rivolti a terra, mentre cercano con gli occhi e con l’olfatto una precipua fonte di cibo. Che sazia senza concedere soddisfazioni. Quando non è forse l’uomo, nobile tra gli animali, ad aver ricevuto la mansione d’elevarsi sopra i limiti delle scienze fisiche nell’empireo di una condizione superiore, addirittura illuminata?

Sembra quasi di sentirlo illustrare le teorie: “Signori, signore, benvenuti. Oggi su questa bella spiaggia di Weston-super-Mare, MIO FIGLIO salirà a bordo del veicolo destinato a rimpiazzare le automobili nel giro di una generazione o due. Lui si siederà, premendo l’acceleratore ed inclinandosi da un lato all’altro, per voltarsi in corso d’opera. In poco tempo, arriverà fino agli scogli, per tornare subito da voi. Ed allora avrete appreso, finalmente, il significato della dei termini: Efficienza e Velocità!” Dissolvenza, rombo di un piccolo motore, il pilota che si siede al posto di guida situato presso l’arco inferiore della ruota dal diametro di circa tre metri, composta da una struttura a reticolato lievemente toroidale, affinché la parte a contatto con il suolo sia inferiore alla complessiva larghezza del battistrada. Con un ghigno, il rampollo dai capelli separati al centro preme avanti una grande leva, mettendo in moto il meccanismo che indurrà il suo seggio a risalire, in maniera rapida e continua, questo grosso anello senza un senso apparente. Finché la forza gravitazionale del pianeta, facendo finalmente il suo lavoro, contrasterà una simile tendenza tramite l’induzione naturale di un rotolamento, sufficiente a spingere in avanti l’assurdo apparato. Ecco, dunque, ciò di cui stiamo parlando: un monociclo a motore, il primo in effetti della storia, con la singolare capacità di mantenere al centro il suo passeggero e/o conducente. Vi sono alcuni significativi vantaggi, ed almeno uno svantaggio, in tale soluzione eclettica al problema degli spostamenti: in primo luogo, e questo era il cruccio fondamentale del Dr. Purves, la potenza necessaria a far spostare un oggetto tanto grande, tramite questo approccio, rimaneva di molto inferiore a quella di un mezzo di trasporto convenzionale: appena 2,5 cavalli macchina (o 6, a seconda delle fonti) generati da un motore Douglas raffreddato ad aria con tre marce, sufficienti a raggiungere la velocità considerevole di 40-48 Km/h. E persino meno di questo per la seconda ruota più piccola, le cui prestazioni non ci sono note, il cui fornitore di potenza risultava essere un motore elettrico a corrente continua. Il veicolo risulta essere, inoltre, inerentemente adatto al fuoristrada, considerata la vastità del suo diametro e la solidità della struttura di metallo. A patto che colui o coloro che si trovano a bordo siano pronti ad accettare, senza troppe remore, il problema imprevisto della cosiddetta gerbillizzazione; la tendenza, sgradita eppure inevitabile a quei tempi, della postazione motorizzata a risalire di un certo tratto la parte convessa della ruota, ogni qualvolta si frena o si accelera bruscamente. Proprio come un gerbillo (o altro piccolo roditore domestico) che tenti goffamente di scendere dalla sua ruota. Rimaneva inoltre, d’altra parte, il piccolo problema di riuscire a CURVARE…

invenzioni

Un incontro col robot che amplifica i movimenti del suo pilota

Nel 2008, anno delle Olimpiadi di Pechino, ci fu una piccola nazione che nonostante i duri allenamenti, portati avanti per molti mesi sotto lo sguardo di una moltitudine di persone, non riuscì a qualificarsi per far partecipare alle gare il suo singolo atleta. Il nome di questo paese? In realtà non lo conosciamo. Ma l’appellativo di costui ci è giunto attraverso la fama imperitura: QWOP, come il suono che fa una scarpa da ginnastica quando colpisce il tartan rossiccio, pavimento per eccellenza nelle discipline dell’atletica leggera; no, QWOP: Quite Worthy Operative Person, acronimo soltanto parzialmente suggestivo dell’intento procedurale originario; no, QWOP: i primi due, e gli ultimi due tasti sulla prima riga della tastiera. Un chiaro rifermento al particolare stile deambulatorio dell’individuo in questione, la cui corsa, idealmente, era la risultanza di una serie d’impulsi (avanti, indietro, sopra sotto) inviati separatamente alle due gambe perfettamente capaci di condurlo nell’Olimpo degli atleti generazionali. Se soltanto non fosse stato così… Terribilmente scoordinato. Capite di cosa sto parlando? È il celebre giochino da browser, che spopolò nelle classi e negli uffici poco prima della rivoluzione smartphone, in cui la sfida principale per l’utente era riuscire a padroneggiare un sistema di controllo tutt’altro che semplice, efficiente o sensato. Eppure, così perfetto, da un certo punto di vista: poiché permetteva un controllo diretto dei muscoli dell’omino, ovvero la perfetta sovrapposizione tra le nostre dita alle sue scattanti caviglie. Tra un capitombolo e l’altro. Mentre nel più famoso gioco di corsa fino ad allora, Track & Field della Konami (Hyper Olympic, 1983) tutto quello che veniva chiesto in termini d’interfaccia per andare più velocemente era premere molto rapidamente il pulsante. Al giorno d’oggi, nessuno si sognerebbe di definirla un’esperienza in qualsivoglia modo edificante. Perché, dunque, dovremmo modellare l’imminente sport della corsa tra robot giganti sulla base di una tale attività, banale quanto ripetitiva?

Già, imminente. Qualcuno tra voi potrebbe, forse, aver assistito al cosiddetto “scontro di wrestling” tra i due sistemi meccanici da combattimento, costruiti rispettivamente da Stati Uniti e Giappone, organizzato lo scorso ottobre grazie alla campagna pubblicitaria della Megabots, piccola azienda finanziata online. Un’esperienza che in molti hanno definito deludente, per il semplice fatto che i mech in questione erano lenti, goffi e l’intera azione appariva di conseguenza basata su un rudimentale copione. Tanto che dopo un simile exploit, comprensibilmente, molti sarebbero propensi a lasciare lo sviluppo dei sistemi robotici semoventi a mega-zaibatsu con i fondi pressoché illimitati, come la Boston Dynamics passata dal governo statunitense a Google, riprendendo una dinamica commerciale anticipata in pieno dal movimento letterario cyberpunk. Eppure, sono possibili anche vie di mezzo. Come l’ultima creazione di Furrion, multinazionale americana attiva nel campo del lusso dal 2004, che sembra al tempo stesso riconfermare, e smentire, i nostri preconcetti frutto di delusioni pregresse. Come sempre avviene nelle storie di robot, ad ogni modo, sarebbe riduttivo attribuire il Prosthesis mostrato per la prima volta allo scorso CES (robot dal nome, permettetemi di dirlo, poco ispirato) alle macchinazioni di un’intera compagnia senza volto, quando in effetti rappresenta il sogno di vecchia data, e il frutto di un lungo percorso personale, di Jonathan Tippett, l’uomo che parla finalmente per più di un minuto al vasto pubblico nella breve intervista realizzata dal canale Tested, durante una sua dimostrazione alla Maker Faire di San Francisco. Il che è senz’altro utile, dopo una serie di video di presentazione che iniziavano a ricordare in maniera preoccupante, con il loro stile eccessivamente enfatico, le pubblicità della Megabots. Quando qui di sostanza ce n’è eccome, soprattutto nel meccanismo alla base dell’intera faccenda, inaugurato dall’inventore dopo 10 anni di ricerca e sviluppo, con quella che lui definì il progetto Alpha Leg. Ipotesi: riuscire a controllare un arto metallico lungo svariati metri grazie ai movimenti diretti del proprio corpo. Esecuzione: difficile, anzi difficilissima…

I vantaggi di viaggiare sull’onda di un cuneo spaziale

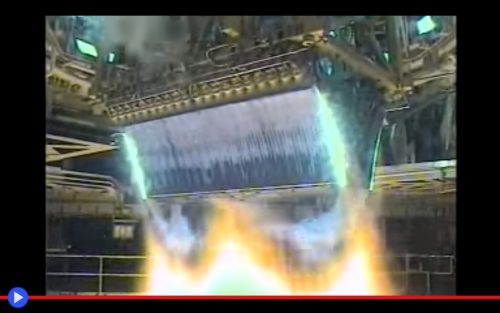

Vi siete mai chiesti quante diverse tecnologie si siano succedute sulla rampa di lancio di Cape Canaveral? Il centro di un programma spaziale nazionale, il più vasto, duraturo e significativo al mondo, che riuscì a portare grazie al programma Apollo una certa quantità di uomini sulla Luna. Molte, moltissime, oppure sotto determinati aspetti, decisamente poche. Sto parlando, nello specifico, del sistema necessario per portare un “carico” (sia esso un satellite, rifornimenti per l’ISS o veri e propri esseri umani) fin oltre la stratosfera terrestre, là dove la caduta libera permanente è uno stato continuativo nel tempo, o persino oltre, sperimentando la completa e assoluta mancanza di gravità. Perché un razzo che punti a superare la cosiddetta velocità di fuga, che sia esso un semplice susseguirsi di stadi, oppure il booster di un sistema Space Shuttle o simili arcane diavolerie, è sempre sostanzialmente la stessa identica cosa: una macchina concepita per espellere ad alta velocità la materia. Ma non semplicemente “dove capita” bensì in una singola direzione, affinché l’effetto di azione-reazione faccia sollevare il ponderoso meccanismo, verso la sua elevata e distante destinazione spaziale. Il che, diciamolo pure, limita notevolmente le alternative. Se da A deriva B, ne deriva che C…. Osservate tutti i migliori razzi delle ultime spedizioni umane nello spazio. Noterete alcuni elementi di massima perfettamente in linea tra loro: una forma lunga ed affusolata; la capacità di suddividersi in stadi, allo scopo di diminuire la propria massa man mano che il carburante si sta esaurendo; un posteriore composto da un ordinata pluralità di campane, rivolte rigorosamente verso il terreno. Sono queste gli ugelli, ovvero i canali di scarico del suddetto maelström, la tempesta perfetta di fuoco, fiamme, zuppa di atomi combusti sparata affinché il razzo in questione, in tutta la sua magnificenza, possa raggiungere l’Empireo distante dei suoi insigni predecessori. O almeno, PARTE di lui possa riuscire a farlo. La punta. Perché già, persino il Falcon Heavy di SpaceX, il più avveniristico e moderno sistema per portare fin lassù…. Satelliti? Navi spaziali marziane? Inutili automobili elettriche? (Ebbene, anche questo è il mondo in cui viviamo) che ha fatto della riusabilità un punto fermo del suo sistema d’impiego, non può che abbandonare i due propulsori laterali a metà del viaggio, e un’intero stadio del suo corpo centrale, destinato all’autodistruzione, poco prima di procedere con la fase culmine della sua missione. Ecco, dunque, la verità: nel mondo delle esplorazioni o sperimentazioni spaziali non è semplicemente mai esistito, nonostante l’impegno e il sincero interesse da parte di numerosi programmi di ricerca, un razzo del tipo SSTO (Single Stage To Orbit) ovvero privo di punti di distacco, tra i suoi singoli componenti destinati al rientro più o meno catastrofico nell’atmosfera.

Le ragioni sono diverse, a partire dalla già citata riduzione di massa (meno peso=meno potenza necessaria) fino alla letterale necessità, a diverse altitudini di sostituire le succitate “campane” da cui viene sviluppata l’espansione esplosiva del carburante. Certo, basta effettivamente pensarci: ogni motore, parlando in modo particolare di qualsiasi jet che si basi sul principio della reazione newtoniana, ha un’altitudine a cui risulta essere maggiormente efficiente. Ovvero lo strato presso il quale, in effetti, l’ampiezza della struttura usata per espellere il getto corrisponde in maniera proficua alla pressione dell’aria, evitando che l’energia vada sprecata in un’inutile espansione omni-direzionale. Ma un razzo che intenda raggiungere l’orbita per sua imprescindibile caratteristica, dovrà sperimentare tutto, dall’aria relativamente densa del suo decollo fino a quella ultra-rarefatta dell’ultimo segmento di viaggio. Come potremmo mai, detto questo, disporre di una singola campana in grado di direzionare il getto dall’alfa all’omega dell’impresa… A meno che si tratti, nei fatti, di una struttura di tipo “virtuale”. Ascoltatemi: non sono impazzito. Sto piuttosto parlando di un qualcosa che potreste non conoscere, a causa dell’ingiusto abbandono da parte dei principali players delle aspirazioni cosmiche umane: il leggendario motore aerospike. Un sistema talmente avanzato, che venne sottoposto a test d’impiego negli anni ’60, poco prima di essere abbandonato in quanto giudicato tecnicamente irrealizzabile, o comunque troppo costoso da da portare ad effettiva realizzazione. Per poi effettuare un breve tentativo successivo, per quello che avrebbe dovuto diventare il successore, mai realizzato, dello Space Shuttle americano. Ma poiché viviamo in un’epoca di cambiamenti, ecco quello che sta per succedere: qualcuno ha raccolto la torcia, iniziando a correre verso quella remota destinazione. Molto presto, di una simile tecnologia sentiremo parlare ancora, e ancora…

E se i tram potessero viaggiare senza le rotaie?

“Se sembra muschio, e sa di muschio, ed ha il colore, l’odore, la morbidezza tipica del muschio, allora amico credi a me, quella cosa non può essere altro che…” Tuoni, fulmini, rumore di tempeste. Liti animate tra colui che crede nella legge della semplice (?) evidenza, e il rappresentante di quell’altro gruppo, che ci tiene a riconoscere il valore di un nome. “No davvero, ascolta me: un lichene. Se Linneo, nella sua vasta saggezza, ha collocato questa forma vegetale d’esistenza, dopo averla ponderata, in un diverso insieme di esistenze, egli deve averlo fatto con un suo criterio. Devi riconoscergli una DIFFERENZA!”. E così via, finché la festa sia finita, tra il fastidio di tutti i presenti, sommamente disinteressati. E fortuna che nessuno, in quel momento, avesse sollevato la questione di ART: Autonomous Rail Rapid Transit, recente invenzione dalla Cina che non è autobus, né treno e neanche un tram, benché incorpori elementi da ciascuno dei mezzi citati. Subito scusato, sarebbe uno straniero, se a vederlo per le strade avesse l’istintiva voglia di associarlo al tipico autobus snodato, con due o tre cabine poste l’una di seguito all’altra, in grado di accomodare l’interezza della folla che pretende di spostarsi nelle ore di punta. Il che potrebbe capitare adesso, nello specifico, unicamente presso la città di Zhuzhou, nella regione di Hunan, dove da qualche settimana è in corso il test, ad opera della compagnia di trasporti pubblici CRRC Times Electric, di una prima linea pienamente operativa costruita sulla base di questo singolare principio d’ibridazione. Ma perspicacia, o avvistamenti ripetuti, permetterebbero alla fine di comprendere la verità: perché ART, pur avendo gli pneumatici, segue esattamente delle linee disegnate al suolo all’interno di una specifica corsia. Che dovrebbero costituire, a tutti gli effetti, le sue “rotaie”. Inoltre, da qualunque parte lo si osservi non ha un davanti.

È un sistema che potrebbe suscitare un istintivo senso di diffidenza. In primo luogo, per la poca fiducia che si tende ad avere nei confronti delle novità e dall’altro perché, pur non rientrando nelle categorie classiche di mezzi di trasporto, il veicolo non sembra neanche sufficientemente “diverso”; il che porta a chiedersi perché, davvero, dovremmo riconoscerne il bisogno. Eppure la realtà può emergere, per gradi, da una più attenta analisi del suo funzionamento. ART è utile perché funziona grazie ad un motore elettrico. Il che, in alcuni grandi agglomerati urbani della Cina, notoriamente sommersi da una cappa d’aria irrespirabile, non può che essere un importante vantaggio. Inoltre, essendo stato concepito come un “tram” o “circolare” che dir si voglia, ART è in grado di sfruttare vie di spostamento trasversali rispetto al traffico, con suoi semafori, svincoli esclusivi o in altri termini, svariate scorciatoie rispetto ai suoi cugini del tutto privi di connotazioni ferroviarie. Senza le implicazioni negative del caso: di sicuro, chiunque si sia spostato tramite vagoni nel contesto cittadino per un tempo medio, avrà sperimentato almeno una volta l’episodio dell’automobile parcheggiata di traverso sui binari. Tanto che il trenino, nonostante l’importanza della sua missione, non poteva far altro che sostare fino all’arrivo del carro attrezzi. Mentre il suo alter-ego dalla Cina, in caso di necessità, sarà in grado di disattivare temporaneamente i sistemi di guida automatica. Per permettere al macchinista (o si chiama “autista”?) di deviare temporaneamente sulla strada, procedendo rapido verso la sua destinazione. E lo stesso vale, d’altra parte, per questioni relative al traffico. Perché “costruire” una rotaia che è in realtà una doppia linea tratteggiata su strada, nei fatti, significa poterne avere di ridondanti. Così che un sistema automatico computerizzato, in caso di necessità, potrà smistare gli ART lungo i tragitti meno problematici.

Garantendo una circolazione dei passeggeri dal grado di efficienza indubbiamente superiore. Il tutto grazie ad alcuni importanti accorgimenti…