Città da oltre 30 milioni di abitanti capace di rappresentare dal punto di vista normativo uno dei maggiori centri urbani della Cina, il vasto agglomerato di Chongqing risulta in realtà composto da una serie di comunità geograficamente distinte, inframezzate da una vasta serie di spazi rurali, zone agricole ed infrastrutture stradali. Luoghi come il fiorente settore vinicolo di Linshi, distretto di Fuling, rinomato localmente per la qualità dei suoi rossi coltivati sulle pendici della montagne Daba, anticamente chiamate in modo poetico come i “Nove Dragoni” (Jiulong). Ed oggi celebri per la maniera in cui l’amministrazione locale, pensando di poter incrementare il turismo locale, ha deciso di posizionare in questa zona il più bizzarro e caratteristico dei parchi a tema. Inserito nel contesto istituzionale del vasto e poliedrico Kepu Zhongxin (科普中心 Centro Scientifico Popolare) il cosiddetto Villaggio del Vino Meixin potrebbe sembrare da una descrizione superficiale come un luogo piuttosto ordinario dotato di giostre, ruote panoramiche e i consueti punti di ristorazione, rigorosamente forniti della più rappresentativa delle bevande locali. Perciò è soltanto volgendo lo sguardo verso l’alto, che i visitatori potranno prendere atto di un qualcosa di particolarmente atipico e rappresentativo: il viadotto costruito a sbalzo di uno svettante ponte lungo 400 metri sopra il fiume Liziang, apparentemente costruito non propriamente con il mero fine di attraversare la scoscesa gola di quest’ultimo. Bensì costituire un vero e proprio quartiere turistico della comunità locale, dotato di dozzine di residenze, ristoranti ed altri edifici variopinti, evidente luogo visitabile da un’ipotetica collettività di turisti che nel corso degli ultimi mesi, sembrerebbero essersi diretti altrove. A loro volta ornate da bizzarri elementi, come uno scuolabus sospeso a mezz’aria, statue vagamente marmoree e la figura immediatamente riconoscibile di un piccolo Cristo Redentore di Rio. Ma è ancor più memorabile, a suo modo, il profilo sincretistico vantato da un simile conglomerato posto a ridosso del cielo, dove costruzioni dall’aspetto architettonico tipicamente cinese si mischiano a casette che dovrebbero (presumibilmente) rappresentare l’aspetto esteriore di un villaggio del Nord-Europa, con molti spazi dedicati a luoghi di ristoro, dove mangiare al cospetto di un punto panoramico indiscutibilmente raro. Suggestioni vagamente riconducibili a un luogo celebre nel mondo come il Ponte Vecchio di Firenze, dove botteghe e vari negozi si susseguono fino ai tre archi del punto centrale, ma ricreato su una scala tanto maggiore da approssimarsi piuttosto a un tipo d’influenza tipica del mondo della fantascienza. Quella delle enclavi sorte spontaneamente a seguito di una difficile situazione o distopia, in spazi liminali tra i recessi altrettanto indesiderabili; vedi il memorabile Ponte dell’omonima trilogia letteraria di William Gibson, trasformato in letterale formicaio umano dagli abitanti della baia di San Francisco successivamente al verificarsi del grande terremoto californiano. O la stessa città murata e super-sovrappopolata di Kowloon, realmente esistita dalla concessione dei Nuovi Territori al governo indipendente di Hong Kong e fino al 1993, quando venne comprensibilmente sottoposta a demolizione dalla Cina, ponendo fine a un letterale covo di criminalità, droghe e condizioni abitative tutt’altro che sanitarie. Tutt’altra storia rispetto all’ambiente notoriamente riconducibile all’estetica cyberpunk, per la commistione d’influenze tradizionali e vertiginose caratteristiche tecnologiche, della grande area di Chongqing, cresciuta spontaneamente attraverso i secoli ed in circostanze decisamente più favorevoli. Per non parlare dello scopo ed il significato del Villaggio del Vino Rosso, pienamente rappresentativo di quel concetto locale dell’imitazione concepita non al fine di sostituire un qualcosa, bensì rendergli omaggio, permettendo al tempo stesso a chi lo visita di fare un viaggio con la fantasia. E non è perciò del tutto errata, la definizione di quartiere fiabesco che in tanti articoli e trattazioni viene attribuita ad una simile, svettante attrazione…

villaggi

Il tranquillo villaggio inglese destinato a diventare Atlantide dei mari del Nord

Era la mattina di un giorno come tutti gli altri, quello in cui la pioggia cadde orizzontalmente, attraverso gli stipiti e gli infissi delle finestre. Poco prima che il nostro intero mondo, per l’intento di una volontà spietata, andasse incontro alla più repentina e umida delle trasformazioni. Un altro luogo, un’altra terra, un altro tempo; Platone, conosceva molto bene questo fato, avendone sottoposto a disanima l’eventualità pregressa nella parabole di un’isola all’interno del Mediterraneo… Ma sposta questa lente geografica verso il remoto settentrione, cosa resta? L’umanità è nei fatti, sempre la stessa, indipendentemente dall’idioma ereditato. Ed altrettanto si può dire, per quanto concerne il flusso inarrestabile della risacca. Almeno finché cessi, per imprescindibili ragioni contingenti, di fare ritorno là, da dove si era palesata fino a quel momento! Continuando a crescere e salire, come lo stomaco eversibile di un grande verme che si avventuri fuori dalla sua tana. Covehithe (non CoveThithe) è un luogo non così distante dal più tipico stereotipo di queste terre: un piccolo agglomerato di case tra la nebbia, disseminate lungo il corso di una strada provinciale geograficamente collocata in Suffolk, che corre parallela a una scogliera. Sotto la scogliera, per la maggior parte del tempo, c’è il mare. In un giorno ancora non fissato sui calendari, l’ordine delle due cose potrebbe anche invertirsi. Portando alla scomparsa di tutto quello che c’è sopra, attorno e dietro ad una simile precisa configurazione. Incluse le abitazioni dei circa 30 abitanti, indiretti depositari di oltre 1.000 anni di tradizione fin dal Mondo Antico. Se è vero che un insediamento continuativo qui ebbe trovato il modo di persistere fin dall’epoca degli Iceni, popolo britannico avverso ai Romani. Ma i Romani non producevano polveri sottili, non riscaldavano con le loro ciminiere l’atmosfera terrestre (ancora) ed in funzione di ciò, non favorivano l’aumento progressivo del livello dei mari. Ecco la ragione per cui nessuno si era mai aspettato, prima dell’epoca mediatica della corrente digitalizzazione, che potessimo arrivare ad un simile punto di rottura.

Per trovare un valido approccio all’argomento, nel nostro secondo paragrafo, non dovremo perciò far altro che accennare al video realizzato ad hoc dal gran divulgatore delle questioni britanniche, lo YouTuber Tom Scott rimastro privo ultimamente della rappresentativa maglietta e/o felpa rossa (e chi poteva RICONOSCERLO, a quel modo?) Che recandosi in prima persona presso il luogo del lentissimo disastro, ne ha elencato le profonde e alquanto tragiche implicazioni. In quanto comunque si decida di guardare alla questione, e indipendentemente dalla terminologia che si scelga d’utilizzare, una cosa è assolutamente certa: Covehithe non ha futuro. Con un’erosione della costa antistante stimata attorno ai 500 metri tra il 1830 ed il 2001, che si ritiene aver accelerato ancora verso l’ultimo ventennio, tale da garantire un’incipiente precipitazione tra le onde dell’intero circondario postale, inclusa la caratteristica chiesa in rovina vecchia di 600 anni. Che prima di quel momento finale, dovrà essere smontata e trasportata altrove, mentre edifici di minore rilevanza storica verranno preventivamente demoliti, al fine d’evitare l’inquinamento marino. Ma la vera condanna di questo insolito insediamento, nei fatti, non è stata sancita tanto dalla progressione naturale degli eventi quanto messa letteralmente nero su bianco, nel corso di una sessione operativa dell’Agenzia Ambientale britannica nel 2011, durante cui è stato formalmente proibito ai proprietari di edifici e terreni direttamente coinvolti di trovare investitori per la costruzione di nuove difese costiere. Perché la spiaggia antistante, formalmente, è proprietà inalienabile dello Stato. E perché in questo, come innumerevoli altri casi pregressi, vale la regola del bene della maggioranza. Costituita nel presente caso dalle circa 1.000 persone del vicino ma più grande villaggio di Southwold situato a 5 miglia più a sud, che le simulazioni hanno dimostrato destinato a vivere immediatamente la stessa situazione di pericolo, non appena il corso naturale della marea e dei sedimenti ad essa collegata dovesse subire un qualsivoglia tipo di alterazione. Così è da allora che viviamo, nell’attesa incombente di un’Apocalisse che in molti potrebbero, ma nessuno sembra veramente avere voglia di evitare…

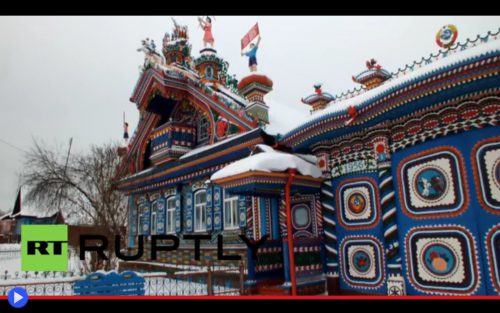

L’allegra casa del patriottismo russo tra Ekaterinburg e Nizhny Tagil

Immagino non vi siate mai chiesti quale potesse mai essere, secondo le valutazioni ufficiali, la residenza privata più bella di tutta la Russia. Un tipo di quesito particolarmente improbabile, qualora si scelga di prendere in considerazione l’unico paese che misura i suoi confini in letterali milioni di miglia, con una popolazione dislocata in una quantità imprecisata di minuscoli villaggi, disseminati tra le più remote propaggini della Siberia Orientale e le immediate vicinanze dell’Est Europa. Non dovrebbe perciò sorprendervi in modo particolare che un tale titolo sia stato attribuito da soggetti a me ignoti nel 2003 proprio ad una delle innumerevoli capanne, costruite originariamente in legno e secondo la tradizione dei falegnami dell’oblast di Kirov, situate del piccolo insediamento di Kunara, dislocato lungo l’antico sentiero di Starotagil. Originariamente dalla figura del cercatore d’oro Evdokim, di cui abbiamo soltanto un ritratto, e poi abitata da suo figlio Ivan Evdokimovich, sovrintendente della fattoria comune del villaggio. Ma sarebbe stato soltanto l’erede di quest’ultimo, il fabbro Sergei Ivanovich Kirillov, a trasformare le avite mura in qualche cosa che fosse realmente degno di comparire sugli elenchi nazionali, riuscendo nell’ultimo ventennio addirittura, grazie al cinema ed Internet, a diventare famosa in tutto il mondo. Si tratta di arte, essenzialmente, ma non quella dei creativi d’accademia, addestrati dal sapere dei predecessori ad esprimere una visione fatta in egual parte di abilità tecnica e sentimenti venuti dal profondo. Bensì il regalo al mondo di un uomo che faceva altro nella vita, pur possedendo il fuoco segreto di un’ispirazione soltanto sua, tale da condurre a un’espressione duratura di rara intensità e bellezza. La casa di Kirillov dunque, o casa del fabbro come viene talvolta definita, fu destinata a diventare una celebre destinazione turistica entro l’epoca degli anni ’50, quando foto della sua facciata più unica che rara iniziarono a circolare sulle riviste e pubblicazioni locali. É ancora difficile negare, d’altra parte, che alcunché di simile sia mai comparso negli elenchi residenziali del più grande paese al mondo.

Riccamente ornata secondo i crismi di uno stile che potremmo definire la versione naïf del barocco di Naryshkin, la casa si presenta dunque come un letterale tripudio di colori, tra cui dominano il rosso, blu cobalto e bianco, probabilmente mirante a riprendere il ruolo dell’arenaria candida impiegata in tanti edifici di culto fatti costruire a partire dal XVII secolo dai boiardi moscoviti. Così come l’alto comignolo, pieno di bandiere e figurine di metallo, sembrerebbe occupare il ruolo che era stato della torre campanaria nelle chiese definite per l’appunto “sovrapposte”, con la stessa funzione programmatica d’incoronare il resto dell’edificio. Mentre soltanto ad un’analisi lievemente più approfondita, si scoprirà come ogni singola parte di queste notevoli quattro mura sia stata laboriosamente ricoperta di ferro battuto e forgiato, nella foggia di stemmi, slogan, ritratti d’importanti figure politiche ed altri validi segni di riconoscimento. Tra il 1954 e il 1967, quando l’edificio andò incontro alla sua prima e più significativa trasformazione, a seguito della scoperta da parte del suo possessore di una voce creativa che quasi gridava, per il desiderio di essere finalmente ascoltata da tutti gli altri…

Il castello sul fiume Bega e la torre del rammarico imperituro

Duecento anni sono un periodo piuttosto lungo, soprattutto da passare all’interno di una singolare rovina nella periferia di Ečka. L’ombra della stari vodotoranj, vecchia torre dell’acqua, si allungava come quella di una meridiana, ormai, mentre l’ora del vespro si faceva progressivamente più vicina e la musica del pensiero iniziava a risuonare nell’aria tersa del Banato, antico territorio a cavallo di Serbia, Romania e Ungheria. Il fantasma del primogenito del conte Lazar Lukač volse lo sguardo al di là delle sottili merlature del suo cadente “castello”, verso le terre fertili un tempo appartenute al villaggio pannonico di Lukino Selo. Un insediamento formatosi in maniera analoga, e nello stesso luogo in cui un tempo furono piantate le tende dell’orda di Attila il Flagello di Dio, per preciso volere del suo stesso padre, trasferitosi nella regione dal suo feudo in Transilvania, verso la fine dell’anno del Signore 1785, con un copioso investimento presso la corte dell’Imperatore Viennese. Ma di Egli non v’era più alcuna traccia, in questo luogo, come appariva chiaro per l’effetto della sua maledizione. Vita eterna, e irrimediabile espiazione del peccato più terribile su questa Terra: quello di aver ucciso, in uno scatto d’ira, il suo stesso fratello.

Egli non riusciva, dopo tutto questo tempo, a ricordare cosa esattamente avesse suonato il giovane genio, un ragazzo di appena 9 anni destinato a diventare, entro il giro di mezza generazione, “il” Franz Liszt, un musicista giudicato degno di rivaleggiare con l’immortale Amadeus. Tempi lieti di un’epoca di pace, quando persino gli esponenti della potente famiglia nobiliare degli Esterházy venivano a corte da suo padre assieme al gotha di tutta la Serbia e l’Ungheria, per poi lanciarsi al galoppo in tracotanti e gloriose cacce tra i boschi della Voivodina. Come quella durante la quale due membri dello stesso sangue, rabbiose controparti di una disputa sul possesso di bestiame, entrarono tra gli alberi in totale solitudine. E ne ritornò soltanto uno, col coltello insanguinato ed un rimorso privo di confini. Assai grama gli sarebbe apparsa la sua stessa vita, a partire da quel fatidico giorno… Meditando sugli eventi, il fantasma senza nome cominciò a discendere le scale all’interno della torre ottagonale, un residuo marcescente che probabilmente avrebbe ceduto immediatamente sotto il peso di un corpo vivente. Con uno sguardo sfuggente ai graffiti tracciati sulle mura secolari, attraversò il portone della torre nell’unico giorno in cui gli fosse consentito. Il secondo centenario della grande festa del 1820, quando tutto era iniziato. E finito, al tempo stesso.

Il gorgogliante canto del fiume accompagnava i suoi passi, mentre sul lato destro si profilava l’alto campanile della Chiesa Cattolica di Giovanni Battista, principale luogo di culto di quella cittadina, che si diceva avesse preso il nome della figlia, o moglie di Attila stesso, morta di malaria causa le paludi che un tempo si estendevano in questo disabitato territorio sul confine europeo. Ma lui continuò a camminare, fino alla facciata del castello chiamato Kaštel, proprio perché avrebbe dovuto rappresentare, nell’idea paterna, la perfetta ricostruzione di un maniero per la caccia di concezione inglese, con la sua pianta rettangolare prima che i successivi proprietari la cambiassero nella forma di una “L” dell’alfabeto latino.

La statua commemorativa era lì ad attenderlo e fissarlo, naturalmente. Suo fratello minore immortalato col bastone da passeggio, assieme al cervo che l’aveva accompagnato all’altro mondo; la cornuta bestia di quel Sant’Uberto, manifestazione terrena del divino, con la croce tra le corna, che uno scultore determinato aveva posto tra le sue gambe. Ma oggi, stranamente, mancava all’appello! Per una missione da portare a termine, prima di ritornare a correre tra i boschi dimenticati…