Cinquant’anni prima, nessuno aveva pensato che le illustrazioni predittiva dell’intelligenza artificiale avrebbero potuto realizzarsi con tale impressionante precisione. Di sicuro, l’esaurimento delle riserve di carburanti fossili, dell’acqua potabile, l’aumento dei disastri naturali e le frequenti e inconcludenti guerre tra nazioni moderne dovevano aver accelerato le cose. E adesso Umano 3483 giaceva tra le macerie della Megalopoli Europea, in un quartiere dove l’autorità costituita non poteva in alcun modo fornire il suo supporto. Gli Shev coi loro monopattini a cuscino d’aria, armati di tubi ritorti, avevano distrutto il robotaxi prima che potesse uscire dal tunnel, e trascinarsi via non era più possibile. Come un ultimo, disperato tentativo di salvarsi, Umano premette l’icona rossa nell’angolo inferiore sinistro del proprio smartwatch in realtà aumentata, pronunciando le parole di rito: “Sciury, chiama subito la polizia” ben sapendo che sarebbero arrivati troppo tardi. A meno dell’intervento fortuito di un nuovo drone sperimentale? I minuti scorrevano come ore. Ben presto uno Shev comparve ai margini del suo campo visivo, con l’elmo ricoperto di lamette ed un lungo mantello ricavato da una vecchia bandiera, gli occhi scintillanti dal caratteristico color dell’antrace. Tra le sue mani, cullava quella che sembrava a tutti gli effetti una clava costruita con due dozzine di Nokia 3310 attaccati assieme. Chissà dove diamine li aveva trovati! Ora Umano sentì sollevarsi lievemente, mentre l’ombra dei palazzi ricoperti d’edera sembrava scorrere verso un punto di fuga inesistente. “Prego restare immobile, numero 3483!” esclamò una voce metallica attraverso il suo impianto cocleare di tracciamento e comunicazione. Cosa stava succedendo, esattamente? Ora la superstrada sfumava dalla sua posizione supina, con la velocità percepita progressivamente maggiore, mentre l’imprevisto tappeto magico si piegava obliquamente sull’inizio di una svolta a 72 gradi. Gabbiani e piccioni quadri-alati, sempre più numerosi dall’irradiamento dei parchi cittadini, sembravano inseguirsi tra le nubi iridate. Qualcosa sembrò allora spingere e tirare in piedi lo scombussolato passeggero, dandogli occasione di guardare verso il basso. 16, o 22, o 36 sferoidi si agitavano velocemente tutto attorno alle sue scarpe con pattini integrati, mentre almeno il doppio sembravano brulicare correntemente sulla sua schiena. In quel mentre, avvertì un risucchio ed un tentacolo si sinuoso giunse a palesarsi da oltre il guard rail. Esso sembrava, per quanto improbabile, costituito da singoli bitorzoli mentre formando un arco posizionava la sua estremità perpendicolarmente alla posizione della sua nuca. Allora Umano si sentì sollevare e ribaltare lungo l’asse della gravità, mentre scrutando dietro di se scorse l’intera famiglia di Shev che sollevavano le fionde, prendendo la mira. Ma in pochi attimi scomparvero, venendo sostituiti da finestre variopinte, pilastri di cemento ed auto situate a mezz’altezza nel corridoio secondario peri-urbano. Finché ad attenderlo, poco più sotto, non si sollevò dal nulla tenebroso una letterale marea metallica di lumache.

Cyberpunk non inizia neppure a descrivere la situazione, in effetti, qualora il termine che siamo qui ad immaginare diventi piuttosto Snailpunk, o persino Gastropunk; giacché lumache ed altri piccoli animali con il guscio, fin da quando si affollavano sfidando cavalieri presso i margini dei manoscritti medievali, hanno da sempre affascinato e conturbato il vasto e variegato consorzio delle persone. Soltanto nessuno credeva, prima ancora del finire del primo quarto del XXI secolo, che qualcuno ad Hong Kong potesse giungere a razionalizzare l’idea. E mettendo in campo macchine e strumenti per la prototipazione, costruire la più fantastica e potenzialmente utile versione della chiocciola Terminator…

macchine

Il suono roboante della macchina che ricicla i tondini edili

Facile da fare, difficile da disfare, praticamente impossibile da riportare allo stato originario. Il cosiddetto rebar o tondino zigrinato, componente primario dell’armatura edile, viene creato mediante la lavorazione a freddo e taglio a misura di una letterale bobina di acciaio duttile, successivamente trasformato in una struttura rigida mediante la sollecitazione dei suoi atomi costituenti. Il che non significa che risulti essere, di suo conto, indistruttibile, come ampiamente dimostrato a seguito della demolizione di un edificio. Quando assieme al cumulo di cemento, inerentemente riutilizzabile a guisa di materiale riempitivo, si prende atto del tremendo groviglio composto da letterali decine, o centinaia di metri di queste sbarre di ferro e carbonio, particolarmente veloce ad arrugginirsi mentre si trasforma in un rifiuto buono soltanto per la fornace. Ecologia? Tutela dell’ambiente? Riduzione dell’impronta carbonica derivante? Tutte finalità difficilmente perseguibili, soprattutto in paesi in via di sviluppo, dove la spinta all’ampiamento e recupero edilizio supera talvolta i fondi a disposizione della maggior parte delle aziende. Viene infatti dal Brasile questa singolare macchina recicladora de vergalhão, che poi sarebbe un’espressione in lingua portoghese che allude al riutilizzo dei suddetti componenti, finché sono ancora “buoni” e ragionevolmente utili in un’ampia gamma di circostanze. C’è infatti una fondamentale problematica, che tende ad accomunare la maggior parte delle sbarre di rebar che vengono recuperate dal cemento d’implementazione, anche in condizioni ideali: le sinuose curve, gli angoli a gomito, le difformi piegature implementate al fine di ancorarle in posizione, così da evitare lo scivolamento e conseguente crollo (involontario) dell’edificio. Da qui l’idea della JP Botelho Máquinas, già individuabile anche nel catalogo di alcuni fornitori cinesi online, per semplificare un tipo di processo a cui semplicemente nessuno, fino ad oggi, era sembrato possibile fare affidamento. L’effettiva piegatura sul campo di questa tipologia di materiali, tradizionalmente effettuata a mano mediante l’utilizzo di attrezzi manuali simili a tridenti, aveva sempre richiesto un lungo tempo ed altrettanta perizia nell’esecuzione dei movimenti, tanto da rendere impossibile il ritorno sistematico alla situazione di partenza. Finché non si potesse disporre dell’aiuto di un particolare, ingegnoso ed automatico, coccodrillo…

Lo scorpione artificiale, un meccanismo che agevola la costruzione dei grattacieli

Successivamente al terribile disastro passato alla storia come Grande Terremoto del Tohoku del 2011, una misteriosa creatura di colore azzurro si aggirò per qualche giorno nel cimitero del tempio buddhista di Saikoji, nella città di Ishinomaki. Alto poco meno di una persona, l’essere del tutto simile ad un granchio o un insetto era tuttavia capace di estendere la propria coda telescopica fino ad oltre 20 metri di altezza, cosa che fece più e più volte, mentre la utilizzava per il fine produttivo di sollevare una per una le lapidi che si erano adagiate orizzontalmente negli stretti viali alberati. Per poi abbassarle, lentamente, nel punto in cui erano state originariamente collocate, le proprie quattro zampe collocate in posizione stabile nel mezzo della terra smossa. Accompagnato da una mezza dozzina di persone in tuta da lavoro, ciascuna dedita ad accudirlo, assisterle o spronarlo in diverse maniere, il misterioso “insetto” dava in questo modo pace ai defunti, preparandoli ad accogliere così tanti dei loro cari, conoscenti ed amici che si preparavano a raggiungerli, essendo andati incontro ad un’improvvida fine. La presenza in questione, ad un secondo o terzo sguardo, riusciva dunque a rivelarsi per quello che realmente era: un mecha (メカ) o meccanismo, la versione prodotta, altamente biomimetica, di un assistente calibrato sui bisogni estremamente specifici dell’umanità. Come quello di sollevare, muovere, abbassare, aggiustare, ripristinare… Tutte azioni familiari, nonché affini, ad un dispositivo come la Maeda MC104C o uno dei suoi 5 fratelli maggiori, comunque assai più piccoli, maneggevoli e logisticamente versatili di qualsiasi altra soluzione pratica allo stesso problema fondamentale. Di un tipo tale da richiedere, nella maggior parte dei casi, ponderose gru a torre o quanto meno, autocarri che occupano più di una singola carreggiata. Ma la domanda fondamentale resta, così come in altre condizioni di natura simile pienamente immaginabili, in quale maniera avrebbero potuto attrezzi simili raggiungere il punto strategico nel centro esatto del cimitero di Ishinomaki? Ecco, dunque, entrare in gioco il qui presente allestimento di una cosiddetta mini spider-crane (piccola gru… Ragno). Agglomerato di tecnologia ed ingegno sulla scala che soltanto l’industria ingegneristica applicata al mondo delle costruzioni, nell’epoca contemporanea, parrebbe in grado di agevolare.

Questo tipo di attrezzatura da cantiere, entrata pienamente nell’uso comune soltanto nel corso delle ultime due decadi, rappresenta dunque la risposta all’esigenza di poter spostare o porre in alto in condizioni d’alta specificità un peso di fino a una tonnellata e mezzo (o anche il doppio nel caso dei modelli più grandi) senza dover ricorrere a complessi sistemi di argani e pulegge, per di più coadiuvati dal prezioso, e qualche volta periglioso sforzo muscolare umano. Il tutto grazie a un apparato non più largo, nella propria configurazione semovente, di 60 cm, risultando effettivamente in grado di passare all’interno di porte singole, ascensori o gli angusti diverticoli di un palazzo in corso d’edificazione. Ovvero quello che sarebbe diventato, nella stragrande maggioranza dei casi, il proprio ambiente naturale per eccellenza…

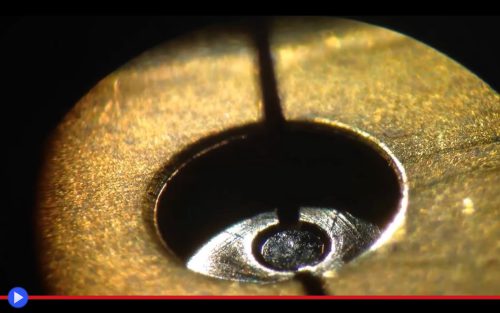

Cercando la sublime perla di saggezza che si trova nell’intercapedine tra i diamanti

Così ordinato, così perfettamente regolare ed apprezzabile nella sua semplicità multicolore: difficile non essere colpiti dall’eccezionale precisione dell’elegante modello grafico, utilizzato nella tipica rappresentazione da sussidiario della stratigrafia terrestre. In primo luogo, la crosta: due centimetri appena, simile per lo spessore ad una buccia d’arancia. Subito seguita dal mantello, corposo strato suddiviso in due parti: superiore ed inferiore. Così come ancora sussistono i due sapori del gradiente per il nucleo “esterno” liquido contrapposto a quello “interno” metallico, sebbene sia un modello giudicato ormai obsoleto in diversi ambienti. Il che è costituisce concessione d’altra parte molto meno significativa, rispetto a quella della stessa compartimentazione di ciascun segmento. Non vi è mai sembrato, d’altra parte, bizzarro? Che la natura della mineralogia, così sfumata e imprevedibile, potesse in un modello su scala maggiore rispettare le apparenti direttive di un demiurgo fondamentale dell’Esistenza… Piuttosto che lasciar fluire la materia da uno stato all’altro, in un ciclo continuo d’interscambio simile a quello delle acque o l’aria di superficie! Poiché l’albero che cade produce lo stesso un rumore. Anche se nessuno può riuscire ad osservare il flusso quantico delle sue microparticelle… Direttamente. In questo tende a palesarsi, dunque, l’intrigante utilità del metodo scientifico, che desume l’instaurarsi dei processi di causa ed effetto sulla base di elementi trasferiti nello spazio dello scibile a portata, per così dire, di mano. O come in questo caso, all’interno di uno strumento che può entrare in quello stesso palmo al centro delle cinque dita a raggera. Chiamatelo e chiamiamolo per questo, come fanno tutti gli altri fin da quando fu inventato negli anni ’50, DAC (Diamond Anvil Cell o Cella-Incudine a Diamante) per la mera ed apprezzabile composizione dei sue due elementi primari. Due gemme appartenenti, per l’appunto, al vasto catalogo delle forme allotropiche del carbonio, del tutto arbitrariamente e globalmente considerate tra le più preziose che possano far parte di un gioiello dei nostri giorni. Per un’idea di fondo largamente comprovata e funzionale allo scopo, poiché esistono due modi per riprodurre, ovvero simulare, l’incommensurabile pressione vigente nelle viscere della Terra: una grande forza, oppure una notevole concentrazione. Della spinta in un settore non più grande di 100-250 micron, situato nell’incontro tra i due culet o fondi piatti di altrettante pietre con un taglio cuneiforme. Fatte premere l’una sull’altra con una vasta varietà di modi possibili, tra leve pneumatiche, sistemi idraulici o viti girevoli all’interno di un meccanismo. Affinché una pressione di appena 5-6 Mbar possa ritrovarsi moltiplicata, nel diabolico implemento, fino a 550 gigapascal, grossomodo corrispondente al doppio di quella presente nelle profondità del nucleo terrestre. Ed una porzione alquanto significativa dell’energia idrostatica nelle profondità di Giove!