Luce incandescente al calor rosso che si abbatte sulla mano senza guanti, sopra quella che potrebbe a pieno titolo sembrare una frittella bruciacchiata. Sulla quale, per qualche istante ancora, trova posto un piccolo tesoro di monete. Che si squagliano e appiattiscono, l’una di seguito all’altra, come fossero di cioccolata. In una scena da annoverare a pieno titolo nell’albo d’oro del “Non Provateci Assolutamente a Casa” (e mi sento di reiterare: quasi NIENTE di quanto che fa quest’uomo è sicuro da riprodurre senza un adeguato background chimico o esperienza reale in laboratorio) il famoso YouTuber a tema scientifico NightHawkInLight prende ispirazione stavolta da un celebre segmento della Tv britannica, durante il quale andò in onda la dimostrazione pratica di un invenzione che avrebbe dovuto cambiare il mondo e che invece, per ragioni certamente difficili da determinare, sarebbe stata completamente dimenticata al trascorrere di quel fatidico 1990. Benché intendiamoci, sia difficile immaginare uno scenario in cui manca di fare colpo la scena in cui il presentatore dell’eterno Tomorrow’s World, programma andato in onda per un periodo di oltre 38 anni, punta una torcia ossidrica accesa per svariati minuti all’indirizzo di un’uovo, per poi aprirlo di fronte alle telecamere mostrandone l’interno ancora del tutto crudo. E in effetti l’inventore dietro allo straordinario materiale di cui era stato ricoperto, il parrucchiere per professione Maurice Ward di Hartlepool, contea di Durham, sarebbe riuscito così a catturare l’attenzione di enti di portata internazionale quali la National Aeronautics and Space Administration (NASA), l’Atomic Weapons Establishment (AWE) e le Imperial Chemical Industries (ICE). Senza tuttavia ottenere il lucrativo contratto di fornitura del suo brevetto a cui riteneva di avere un assoluto e imprescindibile diritto. Finché nel 2011, all’età di 78 anni, improvvisamente morì. Forse portandosi, per quanto ci è stato fatto capire da sua moglie e le quattro figlie, la misteriosa ricetta al di là del mondo tangibile dei viventi.

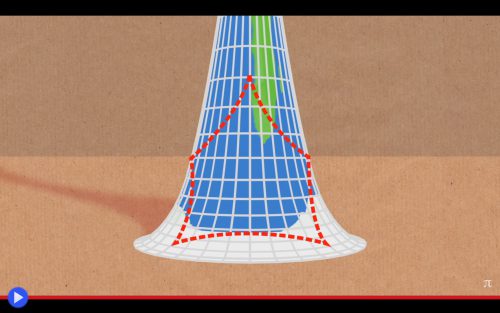

Starlite, era (e resta) il suo nome a scopo commerciale attribuitogli dalla nipote dell’inventore, che poi significa “Luce Stellare” e a dire il vero sono stati in molti a provare a riprodurlo e infine ritenere, in qualche modo, di aver catturato il suo segreto. Il fatto stesso che Ward si fosse dimostrato molto spesso ben disposto a dare in prova dei campioni ai suoi possibili clienti, senza però mai permettergli di analizzarli in modo approfondito, costituisce infatti la prova che dovesse trattarsi di una miscela sorprendentemente semplice, forse persino realizzabile all’interno di una comune cucina. Inoltre materiali simili, benché non esattamente uguali, sono stati nel frattempo perseguiti ed alla fine brevettati in vari campi, dandoci almeno una vaga idea di quello che potesse essere scaturito dalla mente di quel geniale autodidatta all’inizio dell’ultimo decennio del 1900. Così ancora una volta il nostro autore di brevi esperimenti divulgativi, inventa, sperimenta e mette alla prova. Ponendoci di fronte al fatto compiuto di un qualcosa che “potrebbe” forse essere Starlite. Ma la di la di questo, rientra certamente nella stessa categoria di super-materiali termici, capaci di proteggere a partire da un sottilissimo strato persino la delicata pelle umana, dinnanzi a temperature capaci di annientare completamente il metallo. Giunti a questo punto, vediamo di analizzare la scena in cui NightHawkInLight introduceva, col suo solito stile pacato e tranquillo, l’imprevedibile argomento…

esperimenti

L’ambiente ultra competitivo delle carote da competizione

Per sei mesi ti abbiamo aspettato. Dopo aver lungamente sperato… Dal pubblico in sala, si ode in boato: “La spada non è più nella roccia; Re d’Inghilterra, Re d’Inghilterra!” Da quel giorno, egli fu nominato. Al supermercato, non ci è più andato. Di un arancione profondo come il mare, questo è lo strale. Che sacro pugnale! L’arma finale. Dritta e la carota, stretta e la scia. Credo che meglio, non ve ne sia? Lo credevo… Il problema di chi percorre una strada verticalmente conica che dovrebbe condurre all’eccellenza, è non soltanto il rischio d’incontrare ostacoli, buche profonde, deviazioni o tronchi caduti sul suo cammino. Bensì l’ascia affilata di quegli altri boscaioli, che lungi dal rimanere in attesa ai margini della situazione, faranno il possibile affinché alla fin della fiera, possa essere la LORO visione, il LORO trionfo a soverchiare ogni altro pretendente nei confronti di un trofeo orribilmente ambìto. Quello del miglior coltivatore di allotment (termine che significa letteralmente “appezzamento di terra”) ad aver dimostrato un sincero e duraturo interesse nei confronti della Daucus carota, pianta delle ombrellifere che abbiamo associato a tal punto all’utilizzo tipico nelle nostre cucine, che ormai nell’immaginario corrisponde essenzialmente a una sola cosa: il fittone centrale, ovvero la possente radice dal colore intenso, il cui sapore dolciastro appassiona uomini, donne, conigli e bambini. Niente fusto, fiore o frutto spinoso. Lasciando la percezione vaga di un qualche tipo di fronda verdognola, a cui il contadino dovrebbe idealmente attaccarsi e tirare, tirare una volta giunto il momento predestinato. Purché si tratti, in effetti, di un agricoltore per professione.

E sarebbe ben difficile approfondire la storia personale dell’autore e protagonista inglese del canale YouTube Allotment Diary, che senza pubblicizzare eccessivamente il suo vero nome, risulta titolare anche di un sito e una pagina Facebook sullo stesso tema. Il minimo indispensabile, insomma, affinché possa dirsi di lui che stia conducendo un’opera divulgativa, sui metodi migliori e le notevoli soddisfazioni che possiamo aspirare ad ottenere coltivando alcune delle più notevoli qualità nascoste della natura. Chi avrebbe mai pensato, ad esempio, che la succitata radice gastronomicamente rilevante potesse raggiungere la lunghezza di una tipica longsword medievale, impugnata in battaglia dai più celebri cavalieri della tavola rotonda? E con risultati altrettanto lodevoli per quanto riguarda l’alimentazione, sopratutto contro l’invecchiamento della pelle, le malattie del fegato, il cancro, le carenze d’emoglobina, le discontinuità della diuresi o quelle di natura intestinale. Così a tal punto viene generalmente lodata la straordinaria gamma di effetti positivi di una tale pietanza, che nella sua versione sovradimensionata verrebbe da credere di essere davanti a una sorta di alchemica panacea, una cura di tutti i mali corrispondente all’erba di mandragora, espressione antropomorfa dei misteri sotterranei della vegetazione.

Che una carota come questa non sia del tutto “normale”, come del resto tutt’altro che spontanea risulta essere la maturazione in appena sei mesi di molte varietà artificiali di tale pianta, appare straordinariamente evidente. Eppure resterebbe chiaramente deluso chiunque dovesse pensare ad artifici di natura genetica, o alterazioni chimiche di quello che dovrebbe idealmente finire sul piatto dei fortunati consumatori. Poiché dietro ogni grande ortaggio c’è un grande creativo, e qui siamo di fronte a un creativo di nutrimento, nient’altro che quello, all’interno di una sorta d’incubatrice che la natura, in se stessa, non avrebbe mai potuto costituire…

Il genetista che voleva creare la volpe super-addomesticata

Prendi due parti d’amore, 30 grammi d’empatia. Aggiungi un pizzico di comprensione e cuoci a fuoco lento nella pentola dell’amicizia: rendere mansueto un animale, può essere… Facile? Talvolta. Esistono creature dalle più svariate indoli, più o meno inclini ad accettare il cibo dalla mano glabra, di colui che domina sugli elementi e il territorio che condividiamo con milioni di altre specie. Dai più diversi gradi di adattabilità ed intelligenza. Poiché i ricordi individuali, quella parte fondamentale di ciò che compone l’esperienza di vita di una “persona” più o meno pelosa, hanno un ruolo primario nella formazione del suo carattere, e il complesso sistema di cause ed effetti che trasformano persino un leone nell’amico del suo guardiano allo zoo. Finché un giorno, qualcosa d’inusitato non scatta nella mente del grosso carnivoro, riportandolo per pochi attimi alla logica dei propri antenati. Ed allora con un balzo rapido in avanti e allunga i possenti artigli verso l’uomo che si era imprudentemente voltato di spalle, con il chiaro intento di ferirlo, ucciderlo e mangiarlo. Dopo tutto questo fanno i leoni, giusto? Prendi una creatura inusuale, quanto relativamente facile da gestire come una lontra e trattala esattamente come fosse un cane. Essa imparerà, attraverso un periodo lungo parecchi anni, a comprenderti ed assecondare il tuo volere. Ma non cercherà mai d’interpretare realmente i tuoi sentimenti, alla stessa maniera in cui Fido tende naturalmente a fare. Già, naturalmente: che cosa significa questa parola? Ve ne sono almeno due interpretazioni. Quella che sottintende l’assenza di manipolazioni da parte degli esseri umani ed un’altra, differente ma non del tutto, in cui diviene il sinonimo funzionale dell’espressione “per nascita”. Ovvero prende in considerazione soltanto il percorso di un singolo esemplare, piuttosto che la sua intera discendenza. Provate a prendere un leone e tiratelo su nel vostro giardino alla stregua di un pastore maremmano. POTREBBE anche andarvi bene. Qualora il vostro amico dovesse essere tanto fortunato da riuscire ad accoppiarsi e generare una prole, tuttavia, i suoi cuccioli saranno nuovamente animali selvatici. E il percorso ricomincerà da capo.

Mentre sappiamo bene che questo non succede coi figli di un cane, cavallo, maiale o in misura minore, il gatto per così dire “di casa”. Ci sono creature che possono adattarsi completamente a una vita subordinata all’animale uomo; un tempo si riteneva perché maggiormente portati, in virtù delle loro caratteristiche inerenti, a modificare il loro stile di vita ricambiando sinceramente l’affetto e l’aiuto ricevuti nel corso della propria esistenza. Poi venne la ricerca preliminare di un scienziato russo di nome Dmitry Belyayev, condotta poco prima della metà del secolo scorso, il quale aveva notato una sorta di filo conduttore. In tutte le razze addomesticate, indipendentemente dalla specie di appartenenza, tendevano a presentarsi alcune caratteristiche comuni: le orecchie più grandi e flosce, il pelo a macchie bianche e nere, la coda arricciata, l’emissione di versi striduli e mugolii. Quasi come se questa capacità di realizzare completamente il proprio potenziale in cattività fosse, in realtà, il frutto di una specifica sequenza di geni, potenzialmente manifesti nell’intera classe dei mammiferi e anche al di fuori di essa. Ora se una simile teoria fosse stata elaborata al giorno d’oggi, probabilmente lo scienziato avrebbe prodotto uno studio degno di catturare l’attenzione degli etologi e suscitare una proficua disquisizione su scala internazionale. Ma poiché a quei tempi, in Unione Sovietica vigeva la dottrina anti-scientifica del Lyseoncoismo, estremamente contraria al sistema della selezione naturale teorizzato per la prima volta da Charles Darwin, gli scritti di questo suo futuro collega furono immediatamente messi al bando, mentre per punirlo, fu rimosso dal suo incarico a capo della Divisione Animali da Pelliccia di Mosca e inviato nella remota Novosibirsk, presso la divisione locale dell’Accademia Scientifica Siberiana. E questo fu per lui una relativa fortuna, considerata la fine che attendeva in quegli anni tutti gli aperti oppositori del sistema di governo. Ciò che potrebbe sorprendere, tuttavia, è che costui non si perdette assolutamente d’animo, ma piuttosto, sfruttando la maggiore indipendenza guadagnata in un luogo tanto distante dal potere centrale, continuò le sue ricerche, trovando un modo per dimostrare al mondo, finalmente, il ruolo del patrimonio genetico nella creazione di nuovi alleati a quattro zampe per l’uomo. Decidendo di rivolgere la sua piena attenzione per il resto della vita al specie Vulpes vulpes, comunemente detta volpe rossa comune. Interessandosi secondo il suo progetto di copertura soltanto alla morfologia di questi animali, Belyayev inviò quindi i suoi aiutanti in tutti gli allevamenti più vicini dediti allo sfruttamento del prezioso pelo prodotto, suo malgrado, dal più sfuggente e scaltro tra i canidi d’Eurasia. Per acquistare dopo una lunga analisi, uno sopo l’altro, tutti gli esemplari che gli sembravano in qualche modo tollerare o accettare la presenza dell’uomo. Dopo aver posto in posizione le sue pedine, a questo punto, il celebre scienziato iniziò a farle accoppiare.

Il quadrato al centro della pizza e la divina vuvuzela

Secondo il teorema di Umbeltodt, occorre la commistione di tre fattori affinché il tempo possa piegarsi in maniera esponenziale, lasciando trascorrere quattro ore nel periodo soggettivo di circa 16 o 17 minuti. Punto primo, un gruppo di amici sufficientemente affiatati e armati di trombette sudamericane. Punto secondo, qualcosa di accattivante da guardare in televisione, diciamo ad esempio, una finale di campionato. E punto terzo, cibo in grado di solleticare le papille gustative di tutti i presenti, in quantità sufficiente da raggiungere la sazietà. Che tipo gioviale, quel Wolfram Umbeltodt! Un’ottima forchetta e grande appassionato di pallone. Tuttavia devoto, al di sopra di ogni altra cosa, al suo dovere di professore…. E puntuale in ogni cosa che faceva. Ragioni a causa delle quali mai e poi poteva capitargli, durante una delle sue serate d’alterazione spaziotemporale, di crollare addormentato sul più bello della situazione, sperimentando quel momento in bilico tra il sogno e la veglia, dove la logica cessa di condizionare l’esperienza umana. Causando, certe volte, l’esperienza transitoria dell’ispirazione.

Quanti di voi conoscono, d’altra parte, la figura iper-entusiastica di Clifford Stoll? L’astronomo, autore e professore del Lawrence Berkeley Laboratory, che dopo aver fatto della matematica una ragione di vita, si è dedicato al collezionismo di antiche calcolatrici meccaniche, la produzione in serie di bottiglie di vetro e le profezie non sempre esatte sul futuro catastrofico del mondo digitale. Un personaggio associato indissolubilmente, almeno per il popolo di Internet, al canale scientifico di Numberphile, dove presenta ad intervalli regolari curiosità scientifiche strettamente interconnesse ai temi ai lui più cari. Tra cui: l’applicazione dell’ogiva gaussiana ai monotoni strumenti musicali da stadio, piuttosto che il piatto italiano probabilmente più famoso al mondo. È uno strano approccio alla questione, il qui presente, sopratutto per il fatto che, qualora decidiamo d’interpretarlo in modo letterale, sembra distruttivo degli assiomi stessi alla base della nostra relazione con l’Universo. Già, la cosiddetta “geometria euclidea”. Quel sistema così antico e duraturo, nonostante le evidenti limitazioni, che per quasi 24 secoli avremmo potuto chiamarla semplicemente “la geometria”. Che riduce tutto ad una serie di precise connessioni, riuscendo in questo modo a dominare le nozioni stesse dell’esistenza. Eppure siamo qui riuniti, oggi, per prendere nota di un’inaspettata situazione: quella in cui, grazie alle condizioni idonee, ogni previsione smette di condizionare alcunché. Lasciando il posto a un nuovo tipo di poligoni: magnifici quadrati con cinque lati.

Riesco quasi ad udire le proteste dei tifosi sugli spalti, mentre l’apparente evidenza di quello che deve necessariamente essere un gioco di prestigio si presenta spontaneamente dinnanzi ai loro occhi, durante un concitato intermezzo di metà partita. Eppure, qualora si scelga di procedere per gradi, tutto sembra avere un senso. Prendiamo l’elemento di partenza, ovvero la fondamentale trombetta diventata celebre nel mondo durante i mondiali del 2014 tenuti in Brasile, per il suo suono terribilmente forte e monocorde. Ovviamente, voi non sentirete mai il buon Umbeltodt chiamarla Vuvuzela, bensì “Tromba dell’Arcangelo Gabriele”…. O per quanto concerne il professore americano dalla selvaggia chioma, beh, devo ammettere che non saprei dire. Ma sia chiaro che un simile nome, tanto altisonante e all’apparenza fuori luogo, è in realtà la reale definizione usata in geometria, per riferirsi all’esatta metà di una pseudosfera, che come aveva scoperto nel XVII secolo il matematico italiano Evangelista Torricelli (un nome, un programma) tende naturalmente all’infinito. Pur avendo un’area innegabilmente finita, tanto che si dice che la giusta quantità di vernice potrebbe ricoprire totalmente la sua superficie, a patto che possa essere “infinitamente diluita”. Paradossi a parte, è innegabile che esista una precisa caratteristica di un tale solido, se così scegliamo ancora di chiamarlo, particolarmente valida ad evidenziare l’effetto alla base dell’esperimento di Stoll: la sua capacità di essere convesso in ogni suo singolo punto. Modificando così profondamente l’interrelazione tra gli angoli e i segmenti, ovvero il concetto stesso della verità euclidea. Prima di addentrarci nel come tutto ciò possa accadere, direi che è giunto il momento di fare un piccolo snack…