“Benvenuti al Copal Resort, fate come foste a casa vostra. Non c’è sovrapprezzo per le bevande all’interno delle vostre capanne e la cena sarà servita alle ore 19:30. Ma per quanto possa essere forte la tentazione, vi chiedo di ascoltarmi: non andate nella giungla di notte. Ci sono… Cose, là fuori.” Una risatina nervosa percorse il pubblico, sebbene nessuno sembrasse eccessivamente colpito. Simili cose venivano dette, il più delle volte, al fine d’incrementare il senso d’avventura. Il mero concetto di serata gradevole non arrivava neppure a descrivere le circostanze. Lasciati all’altro capo dell’oceano i molti problemi del lavoro e della sua famiglia, Ethan scrutò il verso il rossastro tramonto sopra i picchi dell’entroterra colombiano. Per tutta la sera aveva conversato amabilmente con gli altri ospiti di animali, natura e le molte meraviglie incontrate nel corso del loro itinerario non meno avventuroso. Ora, seduto sul soffice divano, sorseggiando whisky di segale, immaginava una mattina di esplorazione e birdwatching mentre tirava fuori la reflex dal suo borsone, prima dell’affollato inizio delle visite programmate. E fu allora che sentì quel suono per la prima volta. Come il clacson di una piccola automobile, suonato in maniera stranamente ritmica ed insistente. “Dev’essere qualcuno che vuol fare uno scherzo!” Pensò quietamente tra se e se, spostandosi lentamente verso la finestra. “An, an, an, an…” udì nuovamente, seguìto da “Ha, go, go, go, go…” Le stelle splendevano alte nel cielo, lontano da qualsivoglia fonte d’inquinamento luminoso urbano. Socchiusa la porta, quindi, vide qualcosa di totalmente fuori dal contesto: occhi brillanti che scrutavano nel profondo della sua anima, perfettamente immobili in mezzo ai cespugli, posti all’altezza approssimativa di un bambino di 5 o 6 anni. “Un…Saci?” Sussurrò tra se e se, pensando al folletto dispettoso del folklore sudamericano. Poi cedendo alla tentazione, prese la torcia elettrica e iniziò ad avviarsi in quella direzione, immaginando la leggendaria creatura che saltellava sussultando sull’unico piede posseduto. Lentamente iniziò a perdere la cognizione del tempo e dello spazio, mentre distanti sussurri costituivano soltanto l’eco distante del richiamo originariamente udito. Ora il terreno si faceva cedevole, mentre gli alberi diventavano sempre più contorti al punto di attorcigliarsi su loro stessi. Alte diramazioni si presentavano come il parapetto di un unico percorso programmato, o anche soltanto possibile nel sottobosco: “Radici di mangrovie… Avevo capito che eravamo vicino alla palude, ma non COSÌ vicini.” Ethan puntò il fascio di luce verso l’alto. Improvvisamente in mezzo ai rami, il discorso dell’oscura controparte riprese come se non fosse mai stato interrotto: “An, an, AN” fece la creatura, sottolineando l’ultima sillaba con il battito roboante di un qualche tipo di strumento a percussione. Oppure, possibile che si tratti di un…? Come in un capitolo di Alice nel Paese delle Meraviglie, una mezza dozzina d’ombrelli caddero allora dalla sommità degli alberi di Rhizophora, come all’esecuzione di uno specifico segnale. Le creature adesso erano tutto attorno a lui, con altrettante paia di occhi che riflettevano chiaramente il fascio proveniente dalla torcia. I loro volti un oceano di tenebre, soltanto gradualmente identificato con l’aspetto di un grosso becco nero. Il capo della congrega fece due passi avanti d’impeto, sulle zampe di color grigio azzurrino, mentre la più fantastica cresta si ergeva sulla testa all’altezza approssimativa della vita di un uomo adulto. Come un baratro cupo, la sua gola spalancata comparve al centro del campo visivo dell’osservatore, che udì con surreale chiarezza: “Non andate nella giungla di notte, non andate nella giungla di notte!”

Perché per restare in un campo d’analogia cartoonesco, stranamente adatto alla descrizione pratica di questi animali, la più simile creatura immaginifica all’aspetto dell’airone dal becco a cucchiaio, anche detto in modo onomatopeico l’arapapá, o più scientificamente Cochlearius cochlearius, è l’uccello Aracuan della cinematografia Disney degli anni ’40, un dispettoso clown concepito al fine di simboleggiare forse l’aspetto distintivo ed insolito di tanti volatili sudamericani. Ma non c’è molto da temere, per gli umani, in merito a questa versione tangibile. A meno di essere un piccolo pesce, o gamberetto…

comportamento

La sorprendente ragione per cui le lucciole non illuminano le notti californiane

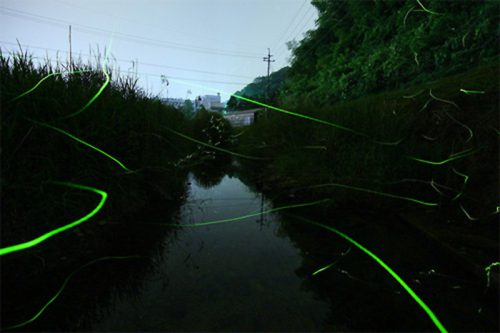

Quando il cielo è fuoco, per l’effetto di un magnifico tramonto, lacrime di gioia scendono a zig zag lungo le guance dei poeti. Quando il mare è fuoco, soprattutto i naturalisti piangono per il naufragio del grande battello, mentre intere moltitudini di animali si ricoprono di petrolio nero e letale. Ma quando è la terra stessa, a ricoprirsi di fiamme, nessuno può più fingere che non stia succedendo nulla. Mentre lingue ardenti seguono le strade, s’inoltrano sui campi coltivati e si avvicinano alle comunità umane, circondandole in un cerchio di assoluta e imprescindibile devastazione. Il che vuole corrispondere, in secondaria linea d’analisi, a una situazione atmosferica particolarmente secca e calorosa, in cui le piante stesse di trasformano in materia pronta da ardere, per l’effetto di un sole particolarmente piromaniaco nel corso di determinate stagioni. Lo stesso tipo di clima, per inciso, che risulta in larga misura inadatto al prosperare degli insetti, creature che necessitano di umidità per sopravvivere, in misura mediamente assai maggiore dei vertebrati. Ed è probabilmente proprio per questo che nella percezione largamente data per scontata in America dei Lampyridae, esiste una sorta di linea di demarcazione mediana, per cui soltanto coloro che vivono ad est di un’ideale linea in grado di dividere verticalmente il continente, possono vedere la notte accendersi letteralmente di un milione di piccoli fuochi. Una giustificazione almeno in apparenza valida e ragionevolmente realistica in altri luoghi del mondo, benché determinate circostanze rilevanti localmente sembrino smentirne l’applicabilità eminente; quando si considera l’impressionante quantità di lucciole avvistate occasionalmente nelle notti dello Utah e del Wyoming, nonché la minore ma pur sempre presente popolazione dell’Arizona. Luoghi in grado di configurarsi, in determinati punti del proprio territorio, come simili a dei veri e propri deserti. Se le lucciole non temono simili particolari circostanze meteorologiche, a questo punto, diventa del tutto naturale chiedersi: dove sono i piccoli volatori sfolgoranti di Washington, Oregon e California? Caso vuole che da lì non siano mai spostati, da un tempo approssimativo di svariati milioni di anni. Mutando tuttavia in maniera significativa, per l’effetto della selezione naturale e conseguente mutazione delle proprie inerenti prerogative comportamentali.

Il fatto che in molti degli abitanti locali affermino di “non aver mai visto una lucciola” è d’altra parte riconducibile all’inerente caratteristica diffusa nella maggior parte delle specie locali, appartenenti alle sotto-famiglie Lucidotini, Pyropyga ed Ellychnia, all’interno delle quali non sono gli svolazzanti maschi ad emettere i caratteristici segnali lampeggianti bensì le femmine prive di ali, capaci di mantenere fino all’età adulta l’aspetto delle tipiche larve segmentate di questi coleotteri, e giungendo ad emettere appena un tenue lucore difficilmente visibile dall’occhio umano. Ma l’effettivo distinguo che occorre applicare, persino una volta modificate le aspettative in materia, è più che altro di natura relativa all’organizzazione cronologica dell’intera faccenda. Poiché simili insetti, persino nella caotica stagione degli accoppiamenti, non sono affatto soliti praticare le loro sfolgoranti danze dall’alto grado di sofisticazione successivamente all’ora del tramonto. Bensì durante le ore diurne già inondate d’energia fotonica assai più significativa ed incombente, tale da annientare ogni possibile principio d’avvistamento. Lasciando i pochi spettatori alquanto stupiti, quando si considera la ben nota gravità dell’inquinamento luminoso per simili specie d’insetti, tale da impedire il loro normale ciclo dell’esistenza caratterizzato da un copione particolarmente preciso. Almeno finché non si nota, scrutando da vicino un esemplare di queste lucciole di dimensioni particolarmente piccole e colorazione per lo più nera, con appena qualche nota di colore rossastro sui bordi, la determinante assenza di un vero e proprio fotoforo caudale, ovvero l’essenziale “lampada” delle proprie specie cognate. Questo per l’innato ritorno ad un diverso approccio biologico, frutto di precise scelte operate attraverso il trascorrere di molti secoli e millenni di cambiamento…

Come il volo dei dinosauri sopravvive, nell’antica strategia di fuga del chukar

Superbe, gigantesche, ponderose creature, alte almeno quanto un pachiderma e non più agili di lui; questo continua ad essere, con l’aiuto d’innumerevoli illustrazioni e narrazioni popolari, l’interpretazione universalmente data per buona di quelle robuste presenze che un tempo dominavano la Terra. Il che potrà anche essere formalmente corretto, in una lunga serie di casi lungamente vissuti e svaniti attraverso un periodo di quasi 200 milioni di anni, ma non arriva neanche lontanamente a incorporare l’intera vasta portata della questione. Dove per ogni membro ed esponente della cosiddetta megafauna, ciascun incubo di denti, grossi muscoli e una coda irta d’aculei devastanti, uno svelto e scaltro corridore, dai sensi acuti ed affilati dal bisogno, percorreva le distese in cerca di un rifugio valido a poter sopravvivere un altro giorno. Tutti quegli erbivori e non solo, la cui dimensione oltre che l’aspetto poteva essere ricondotto vagamente agli odierni uccelli con la loro andatura dondolante, come gli oviraptosauridi e terizinosauri. Tacchini da guerra se vogliamo, ma del tutto privi di un aspetto che dovremmo definire assolutamente primario nella descrizione di quel pennuto: la presenza di un pur sempre pratico, sebbene poco utilizzabile paio d’ali. Così attraverso il trascorrere degli eoni, i loro discendenti come il deinoico, l’achillobator e ovviamente, il velociraptor, avrebbero iniziato a guadagnare un qualcosa di essenzialmente riconducibile ad un folto manto di piume. Ma nessuno aveva mai capito, essenzialmente, in quale maniera avessero imparato il segreto del volo, ovvero quale tipo di pressione evolutiva potesse indurre a sollevarsi da terra, dimenticando ogni potere residuo posseduto dal principio universale della gravità. Almeno finché al biologo Kenneth P. Dial dell’università del Montana non venne in mente d’osservare più da vicino, ed in maniera estremamente approfondita, l’essere più simile che ancora abbiamo a dimostrare chiara discendenza da una simile ed antica genìa: la graziosa e amata coturnice orientale, ovvero quella che viene chiamata su scala internazionale con il nome scientificamente onomatopeico di Alectoris chukar. Stiamo qui parlando di un fasianide originario della zona Paleartica con vasta diffusione in India e Pakistan, Iran, Turchia e parte dell’Est Europa, ma favorito dai cacciatori di mezzo mondo, per la sua facilità ad adattarsi ai climi non nativi ed un’innata fiducia nei confronti degli umani. Completamente all’opposto rispetto al comportamento schivo e riservato della nostrana Alectoris graeca, del resto esteriormente distinguibile soltanto per la presenza di un ulteriore piccolo trattino nero a concludere la linea che circonda gli occhi, il becco e il collo di entrambi. Eppure dotato fin dal momento della nascita, cionondimeno, di un potente meccanismo di sopravvivenza che potremmo ricondurre alla più chiara ed assoluta origine del volo. Identificato da un acronimo moderno che pare quasi derivare dal regno tecnologico dell’aeronautica umana: sto parlando del WAIR, o Wing-assisted incline running, locuzione che potremmo tradurre come “Corsa in salita con l’assistenza delle ali”. Questo erbivoro e spazzino opportunista di semi, frutta caduta ed altre fonti di cibo esclusivamente vegetali (sebbene non disdegni di andare in cerca di spazzatura negli ambienti urbani) appartiene in fatti a quel particolare gruppo di volatili che, pur essendo capaci di spiccare il volo mediante l’uso delle proprie corte e tondeggianti ali, preferisce mettersi in salvo da potenziali situazioni di pericolo semplicemente sfruttando le sue zampe rosse e potenti, correndo via veloce del sottobosco. E se possibile, lungo la superficie quasi verticale dei tronchi. Capite di cosa sto parlando? Qui siamo di fronte a una creatura il cui estinto, soprattutto quando recentemente fuoriuscita dall’uovo e il nido dei suoi genitori, generalmente costruito come un buco nel terreno nascosto tra felci o cespugli, possiede un istinto innato ad arrampicarsi, nonostante l’assenza di appositi artigli, arti prensili o altri ausili concessi dall’evoluzione. Ma un qualcosa, se vogliamo, di ancor più efficiente a tale scopo: la capacità di far muovere lo strumento aerodinamico delle sue ali. Prima ancora di annullare completamente la spinta verso il basso posseduta da qualsiasi entità materiale, ma riducendola abbastanza da poter correre in maniera quasi verticale. Un po’ come fatto da Neo di Matrix, in uno dei film più rappresentativi del passaggio di secolo tra gli anni ’90 e il 2000…

L’incredibile sconcerto esistenziale del piccione condannato a rotolare in eterno

La maggior parte di noi non è capace di riuscire a controllare, pienamente, il proprio destino. Al di là della “semplice” scelta di un percorso di studi, un compagno/a di vita, un posto di lavoro piuttosto che un altro. Ma le persone non possono decidere di essere più intelligenti, più alte o vedere oltre il velo di nebbia che offusca l’Esistenza, non più di quanto sia possibile far smettere di piovere esprimendo un desiderio, né fermare il ciclo imprescindibile delle stagioni. Che sia già scritto nelle stelle, che possa esistere un reale destino intessuto dalla percezione inusitata della scienza ineffabile o divina, non si configura come un tipo di pensiero che riesca in alcun modo ad appartenerci. Benché al tempo stesso, sia possibile attribuire almeno in parte quel percorso alle caratteristiche del codice genetico secondo cui le cellule viventi riescono a replicarsi. Un privilegio? Una condanna? Tutto dipende, come ogni altra cosa, dalla soggettiva considerazione della storia di vita di ciascun individuo. Esistono tuttavia dei casi in cui le forme di vita sembrerebbero aver pescato, per quanto possibile, la pagliuzza più corta. Il sinonimo ineffabile di un futuro particolarmente difficoltoso. Prendete per esempio il falco che si tuffa vertiginosamente verso il suolo, in mezzo ad uno spazio di pochi metri tra rami protesi, asperità paesaggistiche ed altri ostacoli potenzialmente letali. Verso il bersaglio chiaramente identificabile di un uccello intento a razzolare tra l’erba di media altezza. Un piccione, nulla più di questo, un essere le cui ben note calma e mansuetudine permettono di rimanere del tutto indifferente mentre un suo amico o parente viene fagocitato a pochi centimetri di distanza. Ebbene giusto mentre tali artigli stanno per chiudersi, serrandosi come una morsa sulle piume oggetto di una simile predisposizione, qualcosa d’inaspettato può riuscire a verificarsi: il timido columbimorfo che realizza l’esecuzione di un tentennate passo all’indietro; quindi, compiendo una perfetta capriola, ricompare a 30 cm di distanza. E poi si tuffa nuovamente in quel modo, ancora ed ancora, mentre il mondo si trasforma in un’immagine sfumata ai margini della sua corsa folle verso la salvezza. Un’azione che vista da fuori potrebbe riuscire a ricordare da vicino la caduta di una ruota giù da un ripido declivio. Fuori e lontano dallo sguardo di tutti coloro che, per una ragione o per l’altra, hanno dimostrato di volergli fare del male. Lasciando il falco delle sconvenienti circostanze notevolmente perplesso. Ma soprattutto, ancora affamato.

E non sarebbe costui un lontano parente di Sonic The Hedgehog, il bluastro porcospino che potrebbe trovarsi pienamente a suo agio all’interno di un tavolo da flipper, bensì l’effettivo appartenente ad un vasto e diffuso gruppo informale di piccioni da allevamento, creati in Scozia ed Inghilterra all’inizio dell’epoca Moderna, tramite la selezione artificiale di specifici tratti ereditari inerenti. O per essere maggiormente specifici, un gene dominante soprannominato con la sillaba ro, il cui effetto su un volatile può manifestarsi tramite un significativo cambiamento del suo rapporto con gli stereotipi pre-acquisiti del concetto di “sopra” e di “sotto”. Il che può avere molti effetti negativi nella sua semplice ma faticosa esistenza. Offrendo nel contempo alcune inutili, trasversali possibilità di riscossa… Il che rientra d’altra parte nel concetto stesso di animale addomesticato, soggetto ai vezzi e i desideri dei propri spietati custodi umani. La cui preferenza per specifiche ed involontarie esibizioni può portare, in casi estremi, a ferimenti anche gravi o la morte dell’animale. Sto parlando delle gare di velocità o distanza, popolari in determinati ambienti, in cui simili creature affette da un difetto congenito di tipo neurologico, vengono indotte a primeggiare tra i propri simili affetti dallo stesso tipo di missione. Una prova pratica di spietatezza, che potremmo individuare tra le più improbabili nella storia dell’allevamento animale…