Tra tutte le creature preistoriche addomesticate per semplificare la vita alla famiglia Flintstones, i protagonisti del cartoon “Gli Antenati”, ce n’è sempre stata una in grado di suscitare un certo grado di compassione da coloro che sapevano cogliere le implicazioni latenti. Poiché necessariamente presente, benché mai mostrata, al pari del pellicano che lavava i piatti e il mini-dinosauro con l’incarico di aspirapolvere, doveva figurare in casa un animale parlante pronto ad esclamare alla telecamera “Odio il mio lavoro!” dopo aver permesso a un utilizzatore umano di espletare uno dei propri bisogni fondamentali nel massimo del comfort, senza dover fare ricorso ad implementi anacronistici quali lo sciacquone, o l’acquedotto. O magari, perché no, una pianta. Forse per accentuare l’effetto comico o poca flessibilità creativa, gli originali sceneggiatori degli anni ’60 della serie (ed i loro molti Progenitori) evitarono tendenzialmente a personificare o dotare di sentimenti le presenze radicate prese in prestito della giungla selvaggia e piena di misteri, che necessariamente avrebbe dovuto circondare il gremito insediamento di Bedrock. Un errore, a dire il vero, in alcun modo indotto o agevolato dalla natura, specie quando si considera l’effettiva esistenza, in uno dei luoghi rimasti più prossimi a quel mondo ancora scevro di sostanze inquinanti o stabilimenti industriali pesanti, di una pianta in particolare che parrebbe aver dedicato la sua lunga e articolata vita alla raccolta sistematica degli escrementi. Con una metodologia precisa, la cui efficacia potrebbe indurre anche i più entusiastici cultori dei miracoli capaci di ottimizzazione autonoma all’intervento, per lo meno preliminare, di un Gran Disegno. Poiché chi, se non un saggio Demiurgo, avrebbe potuto concepire qualcosa di straordinariamente ingegnoso quanto il processo ultra-specializzato della Nepenthes rajah, calice vegetativo concentrato unicamente sopra l’oasi verticale del monte Kinabalu, il singolo massiccio più svettante del Borneo? Una di quelle piante costruite come un recipiente, che per certi versi ricordano un’orchidea pur non dovendo ricorrere allo stesso stile subdolo di procura delle sostanze nutritive, estratte da quest’ultime stritolando e togliendo forza alle piante più grandi. Il che non significa, d’altronde, che le appartenenti a questo verde genere siano del tutto prive di un intento subdolo nascosto, vista la loro propensione ben nota a lasciar cadere malcapitati insetti all’interno dello spazio deputato, per poi lasciarli affogare nel proprio nettare al fine di digerirne la preziosa essenza. Il che costituisce di suo conto il nocciolo della questione, poiché se questa specie, rara e preziosa, forma dei bicchieri della morte alti fino a 40 cm, e tenendo in considerazione la marcata preferenza dell’evoluzione per la conservazione dell’energia in eccesso, è del tutto lecito chiedersi quale possa essere l’artropode abbastanza grande da doverci cadere all’interno. Almeno finché il primo naturalista non ha notato, con sua suprema sorpresa, la frequenza con cui gli esponenti di una distintiva specie di toporagno, il Tupaia montana simile a uno scoiattolo per abitudini e comportamento (pur non essendo, affatto, un roditore) erano soliti recarsi sopra la suprema foglia, per leccare con trasporto il nettare fruttato che appositamente ricopriva il suo elegante coperchio. Pur essendo troppo grandi, ed agili, per caderci all’interno. Il che d’altra parte non valeva per quanto concerne per i loro piccoli ma preziosi escrementi…

scoperte

I turbamenti cromatici del metallo sottoposto alla tensione elettrolitica incostante

La dura legge del metallo detta regole implacabilmente solide, prive della tiepida clemenza delle cose viventi. Prima regola: un colore resta quello, se pure può essere chiamato tale, essendo meramente grigio, al massimo argentato, soltanto in un caso, oro splendente. Eppure non è certo questo il caso della menacanite, scoperta in natura dal reverendo William Gregor nel 1791, in una valle della Cornovaglia. E in seguito ribattezzato con il nome dei più imponenti titani mitologici, ad opera del tedesco Heinrich Klaproth: titan, titanium, titanio. Leggero, resistente, reattivo. Sia con elementi prossimi nella sua stessa sezione centrale ed a sinistra della tavola periodica, che altri non direttamente collegati, vedi l’O(ssigeno) che permea l’atmosfera del nostro stesso pianeta. Il che significa, nelle sgradite contingenze, che il suddetto può essere soggetto ad arrugginimento. Ma significa anche molte altre cose. Poiché ciò che non può dirsi, da ogni punto di vista, del tutto inerte non può essere del tutto privo di quella scintilla dell’esistenza, che in maniera metaforica siamo inclini a definire “vita” ovvero il regno dei sublimi mutamenti. Anche qualora siano indotti, con tecniche specifiche, tramite fattori ed intenzioni esterne. Ah, la contingenza elettrica: potere indotto tramite l’eccitazione delle particelle, moto d’attrazione e repulsione in alternanza o del tutto contemporaneo, l’origine di un ricco repertorio di processi. O come in questo caso, la fine pratica ed incontrovertibile di altri. Avete mai provato, per esempio, a intingere il terminale ritorto in fil di ferro di un assemblaggio di batterie all’interno di una bacinella conduttiva, entro cui siano stati immersi preventivamente dei bulloni, anelli o altri componenti del metallo figlio poetico di Oceano, Giapeto ed Iperione? Certamente avrete in quel momento visionato con i vostri occhi quel fenomeno, che in tempi meno tecnologici vi avrebbe messo di traverso ai promotori dell’incessante processo per stregoneria e delle arti oscure. Mentre la chincaglieria in questione diventava, in un progressivo florilegio di stupore e meraviglia: viola, azzurra, gialla, rosa, fucsia, verde opalescente e sul finire del fenomeno pomeridiano, nera come un lucido carbone ultramondano. Ancorché non sia del tutto necessario che un arcobaleno simile incontrasse il proprio termine eminente. Poiché continuando ad aumentare la tensione, sempre che vi fosse stato possibile nello scenario della nostra delicata ipotesi pre-moderna, la sequenza di colori avrebbe ricominciato da capo… Certo: questa è la terza regola dell’anodizzazione. Ove la prima è non parlare mai dell’anodizzazione. Per condurci alla seconda, tradizionalmente posta in forma di domanda ovvero, come diavolo funziona esattamente, l’anodizzazione?

L’adorabile groviglio di tentacoli scovato grazie ai video amatoriali dello stretto indonesiano

Sebbene ci siano molti animali dall’aspetto notevole nel mondo, è decisamente alquanto raro che singole specie vantino un appellativo che parrebbe uscito da un fumetto dei supereroi. L’incredibile… Wunderpus, invisibile cervello manipolatore degli ambienti abissali. Che li protegge dagli agguerriti nemici della natura? D’altronde, va pur detto che la maggior parte delle volte le categorie genetiche tendono ad essere identificate grazie ad analisi fenotipiche o all’interno di asettici laboratori, dove l’uso della nomenclatura binomiale con generoso uso di parole greche o latine viene considerato un orgoglioso marchio di fabbrica nell’ambiente della scienza accademica e quelli che si muovo al suo interno. Perennemente attenti, sempre indaffarati, intenti a manipolare attrezzatura, provette, terminali e microscopi più o meno elettronici, spesso allo stesso tempo. Cui farebbe indubbiamente comodo, tra tutti, la saliente dotazione di quattro paia di braccia. Il che potrebbe spiegare, almeno in parte, il fascino innato posseduto dall’intero ordine degli Octopoda e più in particolare, nel distintivo gruppo capace di mimetizzarsi, cambiare forma ed un cervello abbastanza complesso da farne buon uso. Ecco un esempio, se vogliamo, delle maniere imprevedibili in cui opera l’evoluzione: fino alla creazione di una creatura dal corpo molle, quasi totalmente priva di difese degne di nota e totalmente vulnerabile per quanto concerne i predatori. Ma infinitamente più scaltra, rispetto a loro. Un tipo di dicotomia ancor più applicabile nel caso della specie in oggetto, scoperta formalmente nel 2006 pur essendo ritenuta quanto meno probabile da un tempo esponenzialmente più lungo, vista la ridotta efficienza del suo organo produttore d’inchiostro, nei fatti non più funzionale al fine di creare la caratteristica nube di dissimulazione tipica dei cefalopodi soggetti a fattori di pericolo o disturbo. Più volte comparso e casualmente noto come “polpo dai tentacoli sottili” all’interno d’infiniti filmati di vacanze indonesiane girati all’interno del biodiverso stretto di Lembeh, ma anche nelle Filippine o presso l’isola di Vanuatu, il Wunderpus photogenicus (che ci crediate o meno, questo è il chiaro sottotesto del suo cognome) era inoltre riconoscibile per un’altra prerogativa almeno in apparenza controproducente alle sue prerogative di sopravvivenza. Sto parlando del possesso di una colorazione a strisce color mattone ragionevolmente riconoscibile anche una volta cambiato colore grazie all’uso dei fotofori, andando ad inficiare proprio quelle caratteristiche di mimetismo giudicate normalmente necessarie allo stile di vita ottuplice degli abissi marini. Lasciando come unica strategia disponibile al nostro amico quella dell’autotomia e successiva rigenerazione di uno dei propri preziosi arti serpeggianti, cui non è propriamente conveniente far ricorso a meno che si tratti dell’ultima residua possibilità di salvezza. Nessuno aveva mai pensato, in fin dei conti, che la vita dei molluschi potesse risultare semplice, sotto la coperta perpetua delle onde oceaniche del tutto indifferenti allo splendore dei loro abitanti…

L’imperscrutabile mappa del cosmo nella culla del Buddhismo Theravada

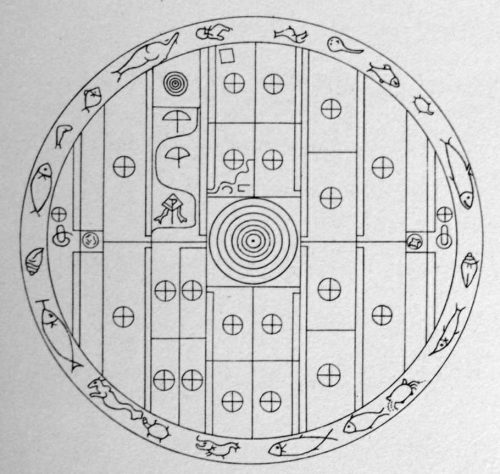

Il mito trasversale delle Antiche Conoscenze è un filo conduttore che collega non soltanto i popoli di angoli diversi della Terra, ma anche momenti particolarmente distanti nella vicenda cronologica dell’uomo. Ci sono conclusioni empiriche che d’altro canto possono variare, sulla base del contesto e le precipue circostanze vigenti. Mentre l’utilizzo di concetti aleatori, per loro stessa e implicita natura, può permettere l’arrivo a conclusioni che potremmo definire a tutto tondo, Universali. O in altri termini dei tondi che contengono, in maniera metaforica, l’intero Universo. Proprio questo è d’altra parte il punto di partenza di un soggetto grafico come il mandala o yantra, ideale diagramma pensato per rappresentare in un sol colpo gli abitanti della Terra e tutto ciò che hanno intorno. Invenzioni risalenti all’Induismo arcaico, quando i teorici di un clero eterogeneo presero l’ambiziosa decisione di mettere in chiaro la disposizione del Creato e tutto ciò che vive, o agisce al suo interno. Il che significa da un alternativo punto di vista, che in tale approccio analitico alla disquisizione di Ogni Cosa ricorrono tematiche appropriatamente coordinate. Luoghi e punti di partenza come fili di collegamento di un pensiero profondo. Ma che dire della mente estrosa e spesso imprevedibile, degli estrosi? Coloro che mediante il tratto del proprio pennello, o i molteplici colpi del cuneo utilizzato per incidere la pietra (come in questo caso) potrebbero essersi impegnati per dar forma ad un sentiero alternativo nondimeno pertinente alla questione che intendevano tramandare. Con risultati spesso… Interessanti.

Il Sakwala Chakraya è un disco inciso del diametro di 1,9 metri su una parete rocciosa perfettamente verticale all’interno del giardino Ranmasu Uyana, parte del complesso monumentale della città cingalese di Anuradhapura, famosa per essere stata tra le altre cose la capitale del regno omonimo, durato dal 417 al 1.017 d.C. Sei secoli durante i quali, trasformandosi in un centro di riferimento culturale ed economico, vide convergere tra i suoi palazzi e residenze le considerevoli risorse necessarie a costruire alcuni dei templi più notevoli del Mondo Antico, tra cui il grande stupa destinato ad ospitare le offerte per il Buddha di Ruwanwelisaya, alto 103 metri e di un diametro di 290. Ciò che trova rappresentazione in questo sito comparativamente piccolo e considerato spesso degno di poco più di una nota a margine sulle guide turistiche, è il tipo di creazione culturalmente difficile da collocare, se non proprio e totalmente fuori da qualsiasi tipo di perimetro concettuale determinabile a posteriori. Con figure, immagini e forme geometriche dal significato poco chiaro che parrebbero d’altronde suggerire, alle menti particolarmente aperte, la possibilità di una visione delle cose diametralmente contrapposta a quelle di cui abbiamo già notizia…