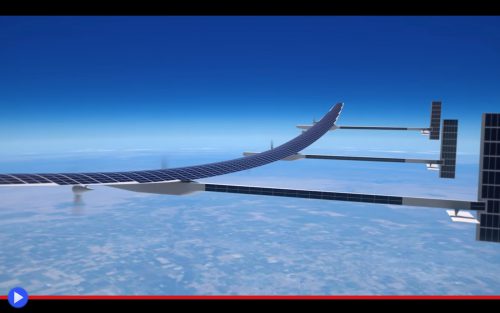

Se dobbiamo basarci sulle esperienze pregresse del settore, succederà in un momento ancora imprecisato di questo imminente inizio del 2019: in una giornata il più possibile priva di nubi, presso l’aeroporto di Manassas in Virginia, quartier generale della Aurora Flight Sciences, una certa quantità di persone (almeno dieci) si metterà a correre sulla pista di decollo con le braccia alzate verticalmente verso il cielo. E le mani ben strette, a sorreggere un oggetto largo quanto un Jumbo Jet ma non più pesante di un’automobile Smart. Raggiunto il massimo della velocità consentita dalle loro gambe umane, anche considerato il carico non propriamente usuale, al sopraggiungere di un segnale udibile lasceranno andare il principale portatore delle loro speranze. Affinché possa procedere verso l’orizzonte del futuro, sfruttando la forza di sei motori elettrici, capaci di trarre l’energia direttamente dall’astro solare. Questo perché collegati, attraverso la struttura in fibra di carbonio e il tessuto a base di polivinilfluoruro noto come Tedlar, alla più impressionante serie di pannelli solari montata su un velivolo nell’intera storia del volo. Oppure perché no, la stessa mansione potrà essere svolta da un apposito carrello, rigorosamente destinato a rimanere a terra dopo che l’aereo privo di pilota sarà stato in grado d’iniziare il suo viaggio per contenere il peso. Dopo tutto, qualcosa di simile compare nei primi secondi dell’ennesimo rendering, pubblicato online da una delle molte compagnie che hanno scelto di lasciare la propria firma nel campo innovativo degli HAPS (High Altitude Platform Stations) apparecchi concepiti per restare in volo ad alta quota a tempo indeterminato. Possiamo già immaginare dunque, in perlustrazione stazionaria sopra i monti Appalachi o la Sierra Nevada, un lontano erede di questo vasto ed aggraziato prototipo di nome Odysseus, che per settimane, mesi o persino anni sorveglierà l’evolversi delle stagioni, fornendo un tipo di servizio destinato ad essere determinato in base alle necessità del caso. Il che significa, in altri termini, che il potenziale di una simile invenzione può essere quantificato in chilogrammi: 25 per essere precisi, sufficienti a sostenere una quantità e varietà di strumentazione scientifica del tutto paragonabile a quella di un piccolo satellite ad uso commerciale. Con una spesa, per il committente, di una mera frazione dell’alternativa tradizionale, nonostante i risultati raggiungibili possano soddisfare la stessa classe di aspettative.

Pensate, a tal proposito, alla tipica metafora usata per descrivere il volo orbitale: un virtuale proiettile sparato da un punto preciso del pianeta, abbastanza lontano perché la sua traiettoria lo porti a superare la curvatura dello stesso, tornando a precipitare con un arco che interseca soltanto momentaneamente gli strati superiori dell’atmosfera. E poi ancora e ancora, sfuggendo alle conseguenze normalmente inevitabili dell’attrazione gravitazionale. Che dire, invece, di un aeroplano di carta? Qualcosa che semplicemente fluttua indefinitamente a una posizione meno elevata. Avendo scoperto, per il tramite dei propri costruttori umani, il segreto letterale del volo eterno. Si tratta di una sorta di Santo Graal della tecnologia aeronautica moderna, perseguito a turno da svariate aziende di telecomunicazioni e informatica, tra cui in epoca recente le stesse Google e Facebook; questo, nel caso in cui la succitata equivalenza in Kg di un bancale di bottiglie d’acqua possa essere occupata da ripetitori di segnale, ricevitori Wi-Fi o altre amenità capaci di contrastare in qualche modo il sempre problematico cartello dei gestori telefonici sul territorio statunitense. Ma c’è qualcosa di specifico che Odysseus potrebbe fare, nei fatti, molto meglio di qualsiasi apparato veicolare abbastanza in alto da risultare invisibile a occhio nudo: monitorare il territorio e le nubi, per periodi estremamente prolungati, al fine di presentare dati scientifici validi a confermare la situazione del mutamento climatico che pesa sul nostro immediato domani. E di certo, allora, nessun politico potrà continuare a negarne l’esistenza…

Stati Uniti

L’inverno previsto dal bruco peloso della Carolina del Nord

Il paragone con il ben più celebre Giorno della Marmotta celebrato negli Stati Uniti e il Canada è inevitabile, benché ci troviamo innanzi ad un metodo di previsione maggiormente sofisticato e per certi versi, molto più “preciso”. Come ogni anno, ma dopo un’edizione della festa particolarmente travagliata per le temperature già bassissime di questo inizio ottobre, il consorzio di circa 15.000-20.000 persone accorse in un luogo circondato da montagne e foreste ha potuto assistere alla fondamentale “lettura” giungendo alla conclusione che sebbene abbia avuto un inizio gelido, questo inverno subirà una rapida ripresa, con poche nevicate nella parte mediana e un finire in cui sarà nuovamente opportuno indossare i propri abiti più pesanti.

Determinare la vera essenza di una creatura naturale non è sempre semplice, come viene da pensare osservando la larva nera e marrone della Pyrrharctia isabella, comunemente detta falena tigre gialla o direttamente orsetto peloso, per la fitta coltre di peli che la ricopre sia prima che dopo la metamorfosi compiuta all’interno del fatidico bozzolo che corona la sua esistenza. Poiché da un punto di vista europeo, piuttosto che di un abitante degli Stati Uniti, appare immediatamente probabile che debba trattarsi di una qualche versione locale di quelle che in Italia siamo soliti chiamare processionaria, il bruco le cui setole risultano ricoperte di un potente veleno urticante, capace di causare un dolore persino superiore a quello di una puntura di vespa. Difficilmente, dunque, potrebbe venirci in mente di prenderne in mano uno, per porlo dinnanzi all’obiettivo di una telecamera, accarezzarlo e sopratutto renderlo protagonista di una vera e propria festa con tanto di difficili gare, al termine delle quali riceverà il compito di enunciare un’importantissima profezia. Importantissima, sopratutto, per la cittadina americana di Banner Elk, NC, circondata da resort sciistici destinati ad accogliere un vasto pubblico proveniente dall’intero territorio della Costa Est. A patto, s’intende, che cada una quantità sufficiente di neve. Fortuna che un tale essere, almeno secondo il folklore popolare, risulta in grado di fornire agli abitanti il valido accenno di un’idea.

Per l’origine di una tradizione che si perde nella nebbia dei tempi, risultando probabilmente associata alla curiosa variabilità di questi bruchi, la cui presenza o estensione della caratteristica banda marrone può a seconda dei casi estendersi per una variabile quantità dei 13 segmenti che compongono l’animale, tanto che a qualcuno dev’essere apparso chiaro, durante un subitaneo momento d’illuminazione, che questi dovessero costituire un messaggio elaborato dalla Natura stessa, appositamente per chi fosse riuscito a farne tesoro. Ecco dunque svelato il metodo: ad ogni segmento corrispondono due settimane, per un totale di 26. Maggiormente ciascuno di essi risulterà distante dal nero assoluto, tanto più nel periodo corrispondente la luce del sole tornerà a splendere, sciogliendo i ghiaccioli e prevenendo il principio d’assideramento per chiunque dovesse essere tanto coraggioso da uscire di casa. Ciò rende assolutamente necessaria la selezione dell’esemplare “migliore” o “più giusto” data l’effettiva natura di tale livrea, che sembra estremamente variabile anche tra i singoli esemplari ritrovati sulla stessa pianta, per non parlare di uno specifico anno corrente. Ragione per cui le molte versioni di questa festa, di cui quella di Banner Elk è la più famosa ma certamente non l’unica, sono solite includere nel proprio programma un vero e proprio torneo ad eliminazione, basato sulla velocità con cui i diversi bruchi riescono a percorrere l’intera estensione di un filo perpendicolare al suolo. È inutile a questo punto affermare che, per scienziati e meteorologi, l’opinione possibile in merito all’attendibilità di tutto questo sia soltanto una…

Prova su strada di un’auto elettrica dei primi del Novecento

Non tutti hanno avuto modo di conoscere in maniera approfondita, anche qui in Italia, la figura del conduttore, comico ed autore televisivo Jay Leno, conduttore del popolare Tonight Show statunitense per un periodo di 22 anni. Ma tra tutte le attività condotte nel corso di una lunga carriera, probabilmente ciò che gli ha consentito di acquisire una maggiore fama internazionale è la sua straordinaria capacità di realizzarsi come collezionista d’auto d’epoca, attraverso un oculato investimento delle sue significative finanze, l’opera di restauro condotta, talvolta, in totale autonomia e la costituzione attraverso lunghi anni dell’ormai rinomato “garage/museo” con circa 286 veicoli, risalenti a un periodo che si estende dall’invenzione del concetto di autovettura fin quasi all’epoca moderna.

Il che gli ha permesso di essere il protagonista, tra le molte altre, di interviste altamente specifiche come questa del programma My Classic Car, in cui l’eccezionalmente baffuto Dennis Gage viene portato a conoscere in maniera MOLTO ravvicinata, e persino guidare con le sue stesse mani, uno dei pezzi in assoluto preferiti della sua collezione: l’Inside-Driven Coupé del 1910 della Baker Electric, un “tardo modello” di quella che giunse a costituire, per un importante benché fugace momento, la più grande promessa dell’automobilismo americano d’inizio secolo, in un momento di svolta tecnologica che avrebbe cambiato la storia di questo ambiente. Nella cronologia in lingua inglese viene chiamata brass era ovvero epoca dell’ottone, con un riferimento al materiale usato di preferenza per rifinire componenti come i fari, gli specchietti o l’essenziale griglia del radiatore. Non che il veicolo oggetto del video, certamente bizzarro ai nostri occhi per composizione e funzionamento, si presenti in effetti fornito di una alcuna caratteristica similare.

Dovete considerare, al fine d’inquadrare storicamente l’intera questione, come le automobili dell’inizio del secolo scorso fossero tendenzialmente oggetti sporchi, brutti e spaventosi. Il tipico “carro senza cavalli” a vapore, ancora popolare in quegli anni, creava una quantità impressionante di fumo e rendeva l’aria del tutto irrespirabile, mentre le prime vetture con motore a combustione interna avevano la pessima abitudine di espellere lubrificante o altri liquidi poco gradevoli all’indirizzo dei loro utilizzatori mentre questi ultimi s’impegnavano di buona lena a girare vorticosamente la leva del loro dispositivo di avviamento. Ciononostante, si percepiva che l’autonomia, velocità e affidabilità superiore di quest’ultime avrebbero contribuito a renderle il solo ed unico possibile futuro. lo stesso Thomas Edison, in un famoso aneddoto del 1986, passò durante una cena un biglietto al suo amico Henry Ford con la scritta “l’automobile elettrica è finita”. Eppure sarebbe stato proprio lui, soltanto tre anni dopo, a progettare il nuovo modello di batteria ricaricabile per una nascente azienda di Cleveland, Ohio, diventando successivamente il secondo orgoglioso possessore del loro nuovo approccio al problema, più che mai attuale, di riuscire a spostare le persone, possibilmente senza finire per terrorizzarle.

L’arma segreta dei pescatori di granchi americani

In qualunque modo si scelga di osservare la questione, c’è indubbiamente un certo fascino nel fare un’escursione in mezzo alla natura, attrezzati di tutto punto, foraggiare un qualche tipo di cibo e farne il protagonista principale della propria versione improvvisata di uno splendido picnic. Ciò che tuttavia non ci si aspetterebbe, in merito a una tale situazione, è che nel pentolino sopra il fuoco ci finisca un piatto insolito come gli spaghetti asiatici al granchio gigante, e con questo non intendo certamente “aromatizzati” tramite l’impiego di una qualche polverina, bensì materialmente impreziositi con la carne di quest’animale, uno dei crostacei più grandi, apprezzati ed economicamente rilevanti dell’intero Pacific Northwest americano. Strano, eppur vero? Per una creatura dalla grandezza media di 20 cm e in merito alla quale, generalmente, il mangiatore trae vantaggio dall’opera dei pescatori professionisti, con le loro trappole disposte sul fondale, poi tirate a bordo l’una dopo l’altra secondo un preciso programma iscritto sul calendario. Oppure la versione amatoriale della stessa cosa. Ecco invece, che l’autore video di YouTube noto Fishing Chef, durante una giornata plumbea di metà ottobre, si reca fino agli scogli di una sua località segreta (nessun pescatore può rivelare “tutta” la storia) e getta la sua lenza con il movimento convenzionale della canna di chi cerca trote, salmoni oppure il perciforme che dovesse, per sua sfortuna, essersi trovato a passare di lì; eppure due minuti dopo, sotto l’occhio attento della telecamera, ciò tira fuori da quei flutti è proprio lui, Metacarcinus magister, o Cancer magister che dir si voglia, l’essere il cui nome comune fa riferimento alla cittadina di Dungeness, importante porto e destinazione turistica dello stato settentrionale di Washington, situata esattamente tra Seattle e la metropoli canadese di Vancouver, al di la dell’intricato sistema di canali marini noti come Salish Sea. E la ragione, nonché il metodo di tutto questo, trae l’origine dallo speciale attrezzo situato al termine del filo, che assomiglia vagamente a una gabbietta, del tipo usato anticamente in Cina per tenere le cicale.

Che differenza, con la tipica nassa utilizzata per intrappolare i granchi, oggetto ponderoso a forma di scatola o barile, che una volta posto a sul fondale deve rimanervi letterali ore, o giorni interi! Mentre l’opera di questo artista delle placide escursioni in spiaggia trova l’espressione di una semplice serie di gesti: lancia, aspetta qualche minuto, quindi tira fuori un granchio. Lancia e tira fuori. Ancora, ancora! In una splendida denuncia d’abbondanza, di cui l’eguale, a conti fatti, non sarebbe facile trovare altrove. Assolutamente fantastico: ciò che Internet ci ha chiamato ad osservare, questa volta, è il dispositivo noto negli Stati Uniti come crab loop o crab snare, ovvero la perfetta unione di semplicità, ingegno ed efficienza funzionale. Un qualcosa che può essere acquistato nei negozi specializzati, benché l’usanza caratteristica prevede che sia lo stesso utilizzatore a costruirselo, mediante una serie di gesti tramandati di genitore in figlio. È una tecnica raramente mostrata all’estero, fondamentalmente americana almeno quanto la prototipica ed irrinunciabile apple pie…