Dopo settimane di navigazione in alto mare a largo della costa della Norvegia, senza punti di riferimento eccetto il tiepido baluginio stellare, l’equipaggio stava cominciando a dare significativi segni di cedimento. Il clima rigido, le scarse riserve d’acqua e di provviste, la carenza sempre più preoccupante di un vento a favore avevano collaborato nel creare un senso di ansietà e condanna, in grado di anteporsi addirittura alla promessa ricompensa dei funzionari di corte al servizio di Edoardo III dei Plantageneti, sovrano d’Inghilterra. Fu allora che venuto meno l’effetto delle rassicurazioni del capitano con il suo fedele astrolabio, gli uomini volsero la propria attenzione in direzione dell’Altissimo, potendo trarre beneficio dai sermoni dell’unico uomo di chiesa presente a bordo. “Miei coraggiosi compagni di viaggio, credetemi” Declamava a più riprese il frate di Oxford, il cui nome la storia sarebbe inaspettatamente riuscita a dimenticare: “Ben presto avvisteremo i Quattro Fiumi ed al centro di essi, l’ultima propaggine a noi prossima del Paradiso Terrestre. Allora Dio in persona parlerà alle vostre anime…”

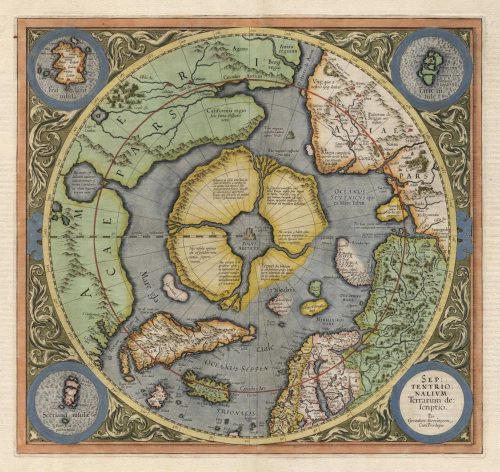

Quello che sappiamo di tale avventura, portata al culmine probabilmente attorno al XIV secolo, fu in seguito annotato all’interno di un diario scritto proprio da costui, chiamato in latino Inventio Fortunate o la Scoperta Fortunata, di cui abbiamo solamente resoconti di seconda o terza mano. Questo perché il testo, strumentale ma non liturgico, iconico ma destinato a una graduale quanto imprescindibile confutazione, avrebbe languito assieme ad altri in biblioteche polverose, destinate un giorno a perderlo o dimenticare. E nulla sapremmo assai probabilmente, se non fosse stata per la colta citazione fatta dal viaggiatore fiammingo coévo Jacobus Cnoyen di ’s-Hertogenbosch, anch’essa cancellata dalla nebbia del tempo, sebbene destinata a suscitare quasi 300 anni dopo l’interesse del rinomato cartografo Gerardo Mercatore. Che in una lettera al collega studioso e occultista britannico John Dee, parlò di quanto il frate e il suo equipaggio riportarono, al ritorno in patria, di aver effettivamente individuato: “Una montagna nera dalle proporzioni soverchianti, alta e nuda in mezzo al mare. Questa roccia dalla circonferenza pari a quasi 33 miglia nautiche sembrava fatta di una pietra magnetica, ed era circondata da quattro terre emerse divise da altrettanti corsi d’acqua. Questi ultimi a loro volta, fluendo dall’esterno verso l’interno, correvano a gran velocità verso il massiccio, precipitando in un profondo vortice verso le viscere profonde della Terra…”

navigazione

Il grande vuoto nel reticolo di grotte creato dal dialogo tra la Nuova Zelanda e il mare

All’epoca dei primi insediamenti umani della Nuova Zelanda, poche risorse avevano un valore superiore al kaimoana, punto di concentrazione dei mitili sfruttati come importante fonte di cibo al punto da costituire un sinonimo di sicurezza ed abbondanza per la popolazione. Così nei punti di raccolta privilegiati, vedi l’alta e frastagliata costa di Otago nell’isola del Sud, già poco dopo il nostro anno Mille sorgevano potenti Pā o villaggi fortificati, luoghi di mana (prestigio) e rohe (territorio del clan) la cui difesa costituiva un punto fermo della società organizzata di entrambe le isole dell’arcipelago meridionale. Ciò che in seguito avrebbe sorpreso i primi esploratori europei di tale zona geografica, tuttavia, non furono tanto i siti archeologici scavati in superficie e neppure le capanne semi-sotterranee per lo stoccaggio delle vettovaglie da usare nei tempi di magra, bensì un vero e proprio dedalo nascosto e non troppo facilmente raggiungibile, se non mediante waka (canoa) ed una certa quantità di coraggio intrinseco per quanto concerne gli oscuri pertugi. Ben poco in merito a queste misteriose aperture, in effetti, risultava allineato con la tipica conformazione delle grotte dei litorali, aperture ad imbuto create dalla sollecitazione delle onde incessanti, coadiuvate dallo strofinìo meccanico di sabbia e detriti. Ciascuna dotata di un carattere ed aspetti distintivi propri, nonché camere spropositate, inclini a rivelarsi dopo il transito di strette gallerie dalle curve imprevedibili ed altezze in alcun modo conformi alle aspettative.

Vengono riconosciute oggi sulle mappe 10 grotte marine indipendenti, tra cui la prima e seconda maggiori al mondo, nell’area della colossale Matainaka o Matanaka nella baia di Waikouaiti, i cui 1.540 metri di lunghezza non hanno eguali. Ciascuna raggiungibile da un’apertura costiera priva di caratteristiche particolari, possibilmente larga appena il giusto da permettere l’ingresso ad un’imbarcazione individuale. Per poi spalancarsi spettacolarmente, nel giro di poche decine di metri, fino al caso estremo della Cattedrale Rosa, così chiamata per la quantità di alghe color corallo che crescono sulle sue mura, prive della clorofilla non avendo mai potuto conoscere, né in alcun modo immaginare la natura della luce solare. Giacché le meraviglie di quest’area geografica non sono unicamente di un tipo geologico, trovando sotto queste volte il proprio mondo un’ampia varietà di creature endemiche. Tra queste, innumerevoli varianti del caratteristico gambero neozelandese Alope spinifrons, con macchie o punti che costellano la sua livrea d’inusitati disegni; letterali milioni di talitridi, anche detti pulci della sabbia, che si moltiplicano e prosperano da incalcolabili generazioni; o ancora l’occasionale isopode segmentato della famiglia Ligiidae, che si arrampica sulle pareti e corre sui soffitti quasi totalmente privi di stalattiti. Il che ci porta ad un’analisi di certo necessaria, al fine di riuscire a contestualizzare le singolari caratteristiche geologiche di questo sito quasi totalmente privo di menzione, persino sulle guide compilate a vantaggio dei turisti più avventurosi…

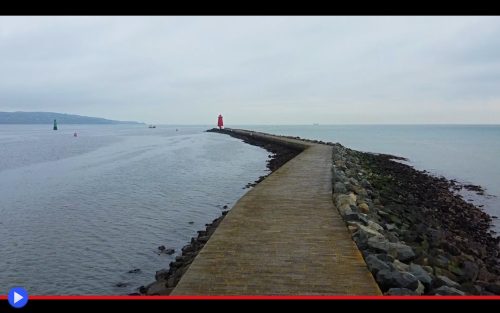

Il sistema di barriere sulla foce che conduce le speranze di Dublino verso il mare

Città costiera che si affaccia sul Mare d’Irlanda, la capitale dell’Isola Verde avrebbe potuto costituire da molti punti di vista l’esempio di un porto perfetto. Situata su un terreno pianeggiante attraversato dal fiume Liffey, in corrispondenza di una foce riparata dalle intemperie del settentrione, semplicemente troppo utile dal punto di vista logistico per poter pensare di costruire in altro luogo i suoi moli. Se non che al concludersi dell’Era Medievale, e con il conseguente aumento delle dimensioni e del pescaggio delle imbarcazioni di uso comune, qualcosa di terribile iniziò a verificarsi: una quantità crescente di dispendiosi, e molto spesso tragici naufragi. Circa 300 registrati a partire dall’inizio delle testimonianze scritte dell’autorità portuale, principalmente a causa della coppia di banchi di sabbia situati sul fondale della baia, i due Bull del tutto invisibili al di sotto delle onde di superficie. La cui esistenza fu ad un certo punto collegata, grazie alle conoscenze idrologiche del tempo, alla quantità di sedimenti trasportati dal suddetto corso d’acqua, la cui velocità di scorrimento risultava insufficiente a spingerli oltre la zona antistante al punto d’approdo più tradizionale d’Irlanda. Ci sono tuttavia molteplici ragioni per cui il centennio a partire dal 1700 viene chiamato “secolo della scienza”, principalmente attribuibili ad un modo innovativo di concepire il rapporto tra causa ed effetto, che potremmo definire l’inizio del metodo scientifico propriamente detto. Allorché ben prima della codificazione accademica da parte del fisico italiano Giovanni Battista Venturi dell’effetto che oggi porta il suo nome, molti erano a conoscenza del modo in cui restringere ed incanalare l’acqua potesse incrementare la rapidità del suo scorrimento. Il che avrebbe portato attorno al 1715 alla costruzione di una prima barriera nelle acque antistanti il punto critico, costituita da una serie di piles (pali) in legno sulla parte finale del canale urbano. Ma soprattutto in seguito ad una serie d’inverni sufficientemente burrascosi da infliggere danni a tale opera, l’effetto si rivelò trascurabile il che avrebbe portato l’Assemblea Cittadina ad autorizzare una serie d’interventi maggiormente estensivi, concepiti al fine di edificare un vero e proprio muro che potesse resistere per lungo tempo all’incessante forza delle maree. Con il trasporto di una vasta quantità di pietre granitiche provenienti dalla cava di Dalkey ed altre miniere vicine, il progetto iniziò dunque a concretizzarsi nel 1748. Il suo completamento avrebbe richiesto oltre due decadi, un buon risultato tutto considerato, trattandosi all’epoca, con i suoi 5 Km abbondanti, del più lungo muro marino che fosse mai stato costruito da mano umana…

Il regno millenario creato dai tronchi caduti nel secondo maggior fiume della Louisiana

Nei resoconti della spedizione, inviata nel 1806 dal presidente Jefferson per percorrere il Red River raccogliendo dati geografici, topografici ed etnografici sul territorio della Louisiana acquistato recentemente dai francesi, venne descritta come un qualcosa di assolutamente inusitato. Un susseguirsi d’isole galleggianti, via via più dense e compatte, la cui superficie era composta di torba, fango e altri detriti. Ma le ossa sottostanti, facilmente visibili da una canoa, erano un groviglio di tronchi principalmente di cedri, pioppi e cipressi americani. Un uomo avrebbe potuto camminarvi sopra in qualsiasi direzione per molte miglia. Proseguire a bordo di un’imbarcazione, tuttavia, era del tutto fuori questione. Così l’astronomo Freeman, il medico Custis, il capitano Sparks e i 18 uomini di scorta, incluso un servitore, dovettero sbarcare e proseguire a piedi potendo affidarsi all’esperienza delle guide native del popolo Caddo, con cui avevano preso dei precisi accordi per poter passare indisturbati nei territori lungamente appartenuti ai loro antenati. I quali ben sapevano dell’esistenza ed estensione di quella che gli europei avrebbero chiamato “La Grande Zattera”: 260 Km abbondanti di un ingorgo di tronchi (logjam) versione fluviale delle condizioni di viabilità sperimentate sulle strade umane a seguito di un incidente o cantiere temporaneo attivo nell’ora di punta. Il cui fattore scatenante, lungi dal costituire un caso isolato, furono le piene ripetute del corso d’acqua in questione, tali da erodere il terreno e quindi catturare, come un pettine sul manto di un cavallo ad aprile, la folta e verdeggiante chioma della foresta soprastante. Con conseguenze tanto estensive e totalizzanti da permettere ai sedimenti di depositarsi in un particolare modo, mentre il flusso direzionale del corso d’acqua si trasformava in un susseguirsi di acquitrini e piccoli laghi. Ed è proprio studiando tale disposizione geomorfologica, incorporata attraverso i secoli nel reticolo idrico delle Grandi Pianure, che gli studiosi hanno potuto intavolare una stima realistica sulle tempistiche di formazione di un fenomeno di tale portata. Capace di proseguire, senza mai ridursi bensì vedendo incrementare a più riprese la propria grandezza, fin dal XII secolo, molti anni prima di qualsiasi insediamento umano nella regione. Come abbia potuto continuare tanto a lungo, non è difficile da comprendere. Giacché la Zattera non è una condizione fissa, virtualmente immutabile come un costrutto dell’odierna civilizzazione, bensì una condizione transitoria, sottoposta ad un continuo processo di evoluzione progressiva che avrebbe continuato ad alimentare la sua stessa esistenza. Almeno finché qualcuno, nei preliminari frangenti della storia moderna, non decise di averne avuto abbastanza…