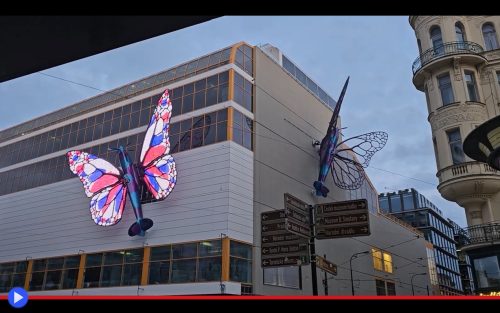

Tutti sanno, o hanno almeno udito nei loro trascorsi, che agli albori del tempo sul pianeta Terra si aggiravano giganti: lucertoloidi dalle folte piume, striscianti sauri ricoperti di spine, alati Quetzalcoatlus simili a giraffe tra le nubi. E gli artropodi, senz’altro, non erano da meno: questo per l’ossigeno più denso che riempiva l’atmosfera primordiale, una sostanza in grado d’irrorare un organismo abnorme e renderlo capace di raggiungere l’età della riproduzione. Così gli abitanti del quartiere Národní dell’antica città di Praga, lo scorso maggio, si sono svegliati ritrovandosi improvvisamente nel Giurassico anteriore. Con insetti lunghi una decina di metri, elegantemente intenti a rilassarsi lungo le pareti del centro commerciale Máj, finalmente aperto dopo i lunghi anni di costose ristrutturazioni all’interno. Questi alati lepidotteri, d’altronde, restituivano impressioni fuori dal comune: poiché a ben guardarli si sarebbe pensato che il loro stato larvale, piuttosto che un bruco, avrebbe potuto comportare un paio di cingoli da vero caterpillar e il tipico cannone con un calibro elevato. Già… Spitfire plexippus, la perfetta specie per difendere un paese dall’eventualità incombente di una guerra anfibia coi tedeschi. Lo stesso aereo orgogliosamente pilotato dalle dozzine di coraggiosi piloti volontari fuggiti dalla Cecoslovacchia di allora, per unirsi allo sforzo bellico nel marzo del 1939 contro l’inarrestabile ondata nazista. Soltanto per venire successivamente puniti e incarcerati, ci tiene a ricordarcelo l’autore di quest’opera, da un regime di matrice sovietica incluso suo malgrado nei territori del patto di Varsavia. Conseguenze inaspettate da cause inesplicabili: è la circostanza del Butterfly Effect (l’Effetto Farfalla). Anche il titolo qui scelto da niente meno che David Černý, sicuramente l’artista moderno, per lo meno in termini di numero di partecipazioni, ad aver maggiormente alterato l’atmosfera e i punti di riferimento di una grande capitale europea. Come definire altrimenti un qualcosa di capace di appellarsi al tempo stesso al senso critico e la fantasia delle persone, come le sue sculture miranti a rappresentare non soltanto la condizione dell’uomo, ma anche le implicazioni socio-politiche che alterano e connotano la sua esistenza. In maniera qualche volta shockante, altre suggestiva, ma mai in alcun modo o involontariamente sottile. Come quando, durante l’episodio del 1991 che lo vide assurgere nel repertorio dei grandi artisti del Novecento, scelse di dipingere di rosa il carro armato di un memoriale bellico nel centro della sua città, aggiungendo un gigantesco dito medio che sporgeva dalla torretta del comandante. Gesto conseguente da un coraggio certamente significativo, e in alcun modo minore di quello del “piccolo pilota” che nella sua descrizione della nuova opera, si sarebbe alzato in volo scatenando il tipo di ciclone all’altro lato della Terra, auspicabilmente in grado di spezzare le catene dei totalitarismi che tanto male avevano causato nell’Era moderna. Un tipo di messaggio certamente non del tutto nuovo all’arte, sebbene sia possibile affermare che nessuno sia riuscito a esprimerlo con paragonabile eclettismo e la singolare affettazione dell’enfant terrible di questo strano mondo parallelo all’esistenza di tutti i giorni…

novecento

La cubica vettura in parte camper, per il resto antica Ford Model T

È un’astrazione di matrice fondamentalmente moderna, l’idea che il viaggio possa costituire un’attività di svago, piacevole e divertente. Avventuroso, impegnativo, illuminante e spesso fonte di pericoli inaspettati, un tempo muoversi dal proprio luogo di nascita costituiva l’impresa di coloro che, pronti a rischiare la propria incolumità, avevano soppesato i pro ed i contro di una vita sedentaria, scegliendo per se stessi un destino alternativo. E d’altra parte non tutte le destinazioni potevano essere raggiunte via mare, a bordo di scafi dotati di cabine e almeno la parvenza di opportuna confortevolezza e praticità abitativa. Per quanto nobili o potenti, così come persone benestanti appartenenti al mondo della cultura, potessero dotarsi di carrozze imponenti, la loro dotazione a bordo non era mai paragonabile a quella di un salone costruito su solide fondamenta. Le cose cominciarono a cambiare, fondamentalmente, grazie all’invenzione dei primi motori: così il Duca Costantino Petrovich di Oldenburg, nei suoi spostamenti attraverso la Francia, si era fatto costruire nel 1896 una sofisticata diligenza, trainata non da un gruppo di cavalli bensì un veicolo a vapore. L’organizzazione degli spazi, completa di letti ribaltabili, armadi a scomparsa e spazi ove rilassarsi durante il tragitto, avrebbero fatto molto per mostrare il sentiero necessario a far progredire un tale campo tecnologico dalla sensibilità rinnovata. Soltanto 18 anni dopo, avremmo avuto questa: una letterale casa su quattro ruote, tutta in uno, dove l’eleganza era una parte integrante della funzionalità. Così come una coerenza progettuale in cui ogni singolo dettaglio, dai fari appesi esternamente alla buca per le lettere prevista per la “porta principale”, passando per le tende alle finestre rigorosamente quadrangolari, contribuivano a un’estetica quasi fiabesca nel suo complesso. Capace di apparire, al giorno d’oggi, piacevolmente retro-futuristica, come un pezzo di tecnologia mostrata in un cartone animato sulla “comoda” vita degli Antenati. Si tratta di CR 4134 del 1914, come viene chiamato in funzione della propria targa (non è chiaro se possa essere ancora omologato) il camper one-off costruito dalla compagnia britannica Baico a partire dall’umile ed ubiqua Ford Model T, con un corpo in legno di pino assemblato dalla Dunton di Reading. Il tutto su specifica commissione della facoltosa famiglia Bentall, proprietaria dell’omonima catena di grandi magazzini di lusso. Una letterale capsula temporale motorizzata dunque, vecchia un secolo e venduta con grande rilevanza mediatica un paio di estati a questa parte durante una grande asta indetta dalla Bonhams, ad un compratore anonimo che giunse ad investire la cifra di 63.250 sterline per possederla. Troppo? Troppo poco? Ai posteri l’ardua sentenza. Ah, i posteri siamo noi! Vorrà dire che dovremo, a questo punto, Contestualizzare…

Come ricercando un metodo per avviare gli aerei, nacque il primo mezzo di supporto nei campi di volo

L’uomo avanza sulla pista con il suo veicolo dotato di una protrusione evidente. Il suo incedere è piuttosto lento, ma la destinazione chiara. Finché giunto innanzi al placido biplano Bristol F.2B Fighter, estende il palo verticale e poi manovra lentamente fino al mozzo dell’elica fermo dai tempi della prima guerra mondiale. Un guizzo, un bacio, un trasformazione: adesso ciò che marcia e quello che decolla, appaiono come una cosa sola. Con un singolo mulino a vento che agisce come punto di congiunzione. Il quale inizia, ben presto, a girare…

Molte sono le caratteristiche tecnologiche dei mezzi di trasporto, in via teorica inerenti, che derivano effettivamente da lunghi anni o decadi di perfezionamento. Anche quando, nella procedura alternativa che deriva dalla loro assenza, si prospetta un’usabilità di veicoli o dispositivi drasticamente ridotta. Persino inaccessibile, dal punto di vista dei loro utilizzatori moderni. Prendete, per esempio, l’aeroplano: il più avanzato ed ingegneristicamente comprensivo approccio agli spostamenti su media o lunga distanza, in cui ogni aspetto è incorporato con preciso intento, attentamente calibrato e privo di evidenti prospettive d’inefficienza. Ed è proprio nella continuativa applicabilità di tale importante aggettivo, fin dall’inizio del XX un pilastro dell’aviazione, che si può individuare il nocciolo della questione in oggetto. Giacché quando ancora un sistema elettrico volante d’inizio secolo, che avrebbe dovuto essere basato su pesanti batterie chimiche, sembrava profilarsi come superfluo, perché mai includerlo? Ed a quel punto, come sarebbe stato possibile far partire il motore? Giacché radiale o in linea che fosse, indipendentemente dal numero dei cilindri presenti, ciascun meccanismo necessitava di essere ottimizzato per il funzionamento a regime. E non aveva un modo incorporato, per dar l’inizio alla sferragliante festa del movimento. Si supponeva d’altro canto che i piloti fossero dei giovani piuttosto forti ed agili nei movimenti. Per cui nulla o nessuno avrebbe mai potuto scoraggiarli dall’alzare le proprie mani ed impugnare saldamente l’elica. Andando a imporgli il quarto, mezzo o tre quarti di una rotazione completa, necessari affinché i magneti d’avviamento si “scaldassero” abbastanza, generando la scintilla vivificatrice. Ecco dunque, in linea di principio, l’idea. La cui realizzazione pratica appariva già piuttosto complicata in un primo momento. E lo diventò ancor più con il procedere degli anni, man mano che i velivoli diventavano più grossi, alti e potenti. Il che avrebbe richiesto a un certo punto l’introduzione di una seconda idea. Il cui proponente passò alle cronache con il tri-nome di Bentfield Charles Hucks. Era quasi il novembre del 1918, quando la grande guerra stava finalmente per concludersi riportando una sospirata pace tra le Nazioni…

Fantastiche chimere variopinte, un grido che risuona nella notte: “…Alebrije!”

Tra i cultori degli onirici recessi, appassionati di mistiche ed alternative dimensioni, esiste un detto: “Non tutti gli incubi vengono per nuocere”. Allorché la mente, libera da restrizioni situazionali quali ragionevolezza o il tempo necessario a elaborare, può aprirsi come il rotondo portello di un sottomarino. Lasciando penetrare, uno alla volta, notevoli emissari degli oscuri abissi marini. Terrestri? Spaziali? Perché imporre al mondo una suddivisione categorica che in senso cosmico, essenzialmente, non gli appartiene? Animali e mostri, dopo tutto, non sono poi così diversi. Una volta che si accetta la possibile sovrapposizione di determinati aspetti interspecie. Come si ritrovò suo malgrado a fare il già celebre scultore di Città del Messico Pedro Linares, apprezzato tra gli altri da Frida Kahlo e Diego Rivera, quando all’età di 30 anni si ritrovò affetto da una grave febbre causata da peritonite. E nel suo letto di malato, ribaltandosi tra le coperte, venne trasportato nella mistica foresta dell’immaginazione. Tra tronchi colossali ed acquitrini, dove uno alla volta, sfilarono dinnanzi a lui presenze misteriose: là, un leone con la testa di cane. Ed ecco l’ombra di un asino alato! È un pollo, quello, con corna da toro? Finché affollandosi al suo cospetto, le creature eterogenee cominciarono ad emettere all’unisono un singolo verso. La cui onomatopea, tentando di trascrivere ogni cosa, non poteva essere resa in altro modo che: “Alebrije!”

Questo il nome e questa la parola, priva di etimologia in quanto inventata di sana pianta, utilizzata per riferirsi a una particolare forma d’arte nata in quel fatidico anno 1943, attraverso il linguaggio e i metodi della cartonería, antica tecnica di matrice tipicamente messicana per impostare addobbi festivi figurativi mediante l’utilizzo della cartapesta. Un lavoro praticato con fervore da Linares già da una vita, con particolare specializzazione nel campo dei Judas, le figure antropomorfiche o diaboliche bruciate durante le feste del suo paese. E nel quale avrebbe raggiunto vette precedentemente inesplorate, provando a dare forma alle creature scaturite dal suo sofferto periodo di contatto con l’altro mondo. Elaborando un concetto, in linea di principio, non così diverso dagli spiriti guida dei Nahual seguìti dai Maya ed Aztechi, benché scevro d’impliciti contenuti religiosi ma piuttosto concentrato nel creare un’immagine capace di restare impressa, stimolando ed invitando la fantasia. Animali compositi, dunque, letterali mostri ma pur sempre carichi di un profondo significato spirituale. Poiché non necessariamente malefici, o ferocemente invisi all’umanità…