Foto fuori dal contesto possono evocare circostanze straordinarie, causa l’interpretazione di scenari sulla base di concetti anacronistici o impressioni generate sulla base del progresso intercorso. Vecchie immagini di popoli diversi, che in qualche maniera sono stati in grado d’inspirare la globalizzata percezione di efficienza tecnologica concentrata verso un fine comune. Così talune inquadrature dei pescatori e cacciatori Inuit, Yupik o Aleutini, risalenti a prima o poco dopo l’inizio del secolo scorso, mostrano un abbigliamento la cui estetica può apparirci doppiamente familiare: da una parte quella superficie esterna, costituita da rigonfiamenti sovrapposti e cuciti assieme, stranamente simili a quelli di un piumino dei nostri giorni. E dall’altra il taglio avvolgente con cappuccio incorporato, che richiama in mente quello del tipico parka utilizzato da chi è solito aggirarsi al di sotto degli zero gradi. Non erano costoro dei tipici viaggiatori del tempo, d’altronde, bensì gli esperti praticanti di una valida strategia di sopravvivenza, consistente nell’impiego funzionale di ogni limitato tipo di risorsa disponibile. Il che, al di sopra di una certa latitudine, esclude quasi totalmente fibre o materiali di provenienza vegetale. Lasciando a disposizione unicamente la carne e le carcasse degli animali. Ma il corpo di un mammifero marino, vedi orso polare, foca, o balena, è in realtà composto di molte parti dalle valide prerogative in altrettanti campi d’utilizzo effettivi, ciascuna il frutto di un lungo processo evolutivo in corso d’opera da parte dell’instancabile natura. Tanto che sarebbe stato assurdo immaginare, in queste culture dove lo spreco risulta essere del tutto inesistente, che persino l’organo più lungo, aggrovigliato e incommestibile non fosse destinato ad un nobile destino.

Tra tutte le risorse estraibili da un animale recentemente ucciso per la sopravvivenza, d’altro canto, non c’è nulla che sia meno permeabile, resistente ed al tempo stesso flessibile, nonché persino traspirante per quanto concerne l’ossigeno, della parte finale del suo apparato digerente. Lo stesso intestino pallido che ancora oggi viene prelevato dal bovino per la preparazione d’insaccati, suture chirurgiche, corde di strumenti musicali e membrane per bioreattori artificiali. Ma che fin dalla remota epoca della cultura Dorset (500 a.C.) ed il successivo insediamento dei Thule (1.000 d.C.) aveva trovato oltre i confini del Circolo Polare un campo d’utilizzo particolarmente riuscito: la creazione dei migliori indumenti possibili al fine di proteggersi dal gelo, almeno fino all’invenzione dei moderni tessuti ad alte prestazioni di concezione industriale. Un vero e proprio Gore-Tex ante litteram, in altri termini, creato mediante l’impiego letterale del gore. In lingua inglese: sangue versato…

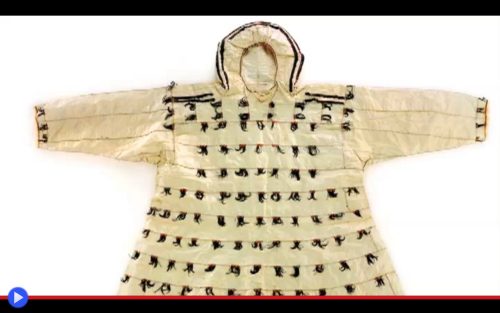

La costruzione di un indumento di derivazione intestinale non rappresentava, come potrete facilmente immaginare, un processo in alcun modo semplice né alla portata di un qualunque artigiano. Bensì l’applicazione di una tecnica da lungo tempo tramandata attraverso le generazioni, che veniva messa in pratica frequentemente dalle donne dei villaggi, con il fine di proteggere dai rischi del mestiere coloro che dovevano provvedere alla sopravvivenza andando in cerca di cibo. Un compito piuttosto impegnativo, quando una semplice infiltrazione d’acqua al di sotto degli strati esterni di vestiario, soprattutto durante l’uso di canone qayarq o umiak, poteva trasformarsi in una scheggia di ghiaccio capace di causare sofferenza all’impreparato navigatore. Il che avrebbe modulato, attraverso i secoli, il graduale perfezionamento dei campi di vestiario noti tra gli Inuit come tuilik, a fronte di un elaborato processo di preparazione prima di procedere alla cucitura finale, mediante l’impiego di tendini (mussat) provenienti molto spesso dalla stessa creatura. A partire dall’estrazione e scarnificazione del budello, rovesciato e lavato più volte, per poi essere gonfiato come un tubo e messo ad asciugare per giorni, fino a trasformarsi in una pellicola anti-vento dall’aspetto velato ma trasparente. Fino al taglio in strisce longitudinali che dovranno andare a costituire la giacca (parka) occasionalmente ricoperta da un vero e proprio mantello ed i pantaloni impermeabili ma capaci di garantire, nonostante questo, la traspirazione del corpo del portatore. Laddove lo stesso impiego di ago e filo nella parte terminale della realizzazione vedeva lo sfruttamento di tecniche e metodologie specifiche, tra cui un passaggio particolare del punto mirato all’impermeabilizzazione, talvolta rafforzato tramite l’inclusione di fili d’erba intrecciati, mentre la materia prima doveva essere mantenuta accuratamente umida ma non bagnata. Ciò per garantire una maggiore resistenza allo strappo, senza diventare nel contempo troppo rigida per essere bucata con l’ago. Il prodotto risultante poteva, d’altronde, variare sensibilmente in base alla regione di provenienza e l’impiego per cui era stato concepito, dalle semplici giacche utilitaristiche indossate dai canoisti, capaci di renderli letteralmente tutt’uno con la loro imbarcazione, alle giacche cerimoniali delle Aleutine recanti il nome di kamleika, tipicamente abbellite mediante l’utilizzo delle piume e colorate orbite oculari degli alcidi, uccelli polari bianco-neri avvezzi al nuoto e la formazione di colonie costiere. Considerato dunque come la realizzazione di un capo di vestiario simile potesse richiedere settimane, se non mesi di lavoro e la modalità d’impiego quotidiana da parte dei riceventi finali consumarne fino a tre-quattro nel corso di un singolo anno, è facile comprendere come la rilevante preparazione in epoca pre-moderna fosse incline ad occupare una parte considerevole nel tempo delle abili artigiane incaricate di costruirli.

I parka di budello artici restarono insuperati per le proprie doti intrinseche almeno fino alla metà del secolo scorso, continuando ad essere prodotti nei villaggi più remoti ed isolati al di sopra del 66° parallelo, almeno finché non vennero superati dall’arrivo delle fibre moderne importate a partire dagli anni ’70 dagli Europei. Oggi custoditi nei musei etnografici, a fornire occasionale ispirazione per gli artisti contemporanei, mostrano una valida testimonianza dell’ingegno dei popoli avvezzi a vivere in condizioni ancor più che estreme, rappresentando una valida lente d’ingrandimento al fine di comprendere il sofisticato rapporto tra l’uomo e le sfumature di un clima ostile. Nonché il modo in cui ogni meta possa essere raggiungibile, se si analizza da ogni angolazione il comparto di risorse messe a disposizione dall’insensibile, eppur talvolta generosa natura. Non è irragionevole pensare che oggi, posti di fronte all’opportunità d’indossarne uno ben al di sotto del punto di congelamento dell’acqua, diventeremmo anche noi degli accesi sostenitori dei meriti dell’intestino scarnificato come materiale tessile di derivazione animale.