Percorrendo l’entroterra che divide i lati contrapposti della grande isola di Taiwan, coi suoi 35.000 Km quadrati di estensione, un’alta strada si solleva sopra il manto verde del denso territorio ricoperto di vegetazione lussureggiante. È la Provincial Highway 8, prima di seguire pedissequamente il fiume Liwu nel punto di minore resistenza, che il caso vuole sia un taglio secante l’altopiano fin giù dentro un’apertura stretta e serpeggiante. Qui gli automobilisti si ritrovano circondati da pareti alte ed inclinate, che in determinati tratti oscurano quasi completamente il cielo fatta eccezione per pertugi di qualche dozzina di metri. Immaginate per comprendere una carreggiata costruita lungo l’area percorribile nel centro esatto del Grand Canyon. Con una significativa differenza: piuttosto che la rossa pietra d’arenaria del Colorado, muri striati bianchi e grigi, naturalmente accidentati eppure non dissimili da quelli di un pavimento di pregio. Questo perché la gola fluviale di Taroko è fatta quasi interamente di marmo, caratteristica abbastanza rara da rappresentare uno dei soli tre esempi di tale contingenza paesaggistica al mondo.

Così chiamata in onore del primo popolo che abbia vissuto da queste parti ovvero la discendenza austroneasiana dei Truku, un tempo associati ai loro vicini Seediq, prima di aver lungamente combattuto per il riconoscimento della loro identità collettiva nettamente distinta. Genti la cui persistente stima dei propri antenati, nonché radicata religione animista, ancora sopravvivono nelle disparate leggende e i miti collegati al canyon, che includono la voce risuonante degli Utux, spiriti dei crepacci collegati ai molti nidi di rondine situati sugli elevati muraglioni, ed il concetto che lo scheletro visibile denunci la montagna come vero essere vivente mai sopito, le cui lacrime ricadono come cascate verso simili profondità nascoste. Laddove l’approfondimento di tipo geologico parla piuttosto di una genesi del tutto rintracciabile per questo territorio, basata su una serie di fattori ragionevolmente evidenti. Per prima cosa, la collocazione taiwanese sull’Anello di Fuoco del Pacifico, per essere precisi in corrispondenza del punto d’incontro tra le due placche continentali delle Filippine e dell’Eurasia, dove la spinta di sollevamento della crosta terrestre continua ancora oggi ad aggirarsi su svariati millimetri l’anno. Proprio là, dove uno strato consistente di pietra calcarea, derivante dall’accumulo un tempo sommerso di creature non più viventi aveva portato alla mineralizzazione dei loro gusci e scheletri residuali. Allorché trovandosi equamente esposta all’erosione del vento e della pioggia, nonché il flusso di un fiume potente ed instancabile come il Liwu, ciò che viene normalmente ricoperto dall’accumulo di molti secoli di sedimenti restò invece messo a nudo, prospettando l’attuale situazione effettivamente visibile soltanto in altri due luoghi di cui abbiamo notizia: il canyon marmoreo di Bhedaghat in India e quello di Trigrad, in Bulgaria. Sebbene sia opinabile che le particolari caratteristiche scenografiche dell’esempio in Estremo Oriente contribuiscano, probabilmente, a farne il più spettacolare al mondo…

canyon

Giù nella città di pietra ortogonale, creata dai conflitti senza tempo della natura

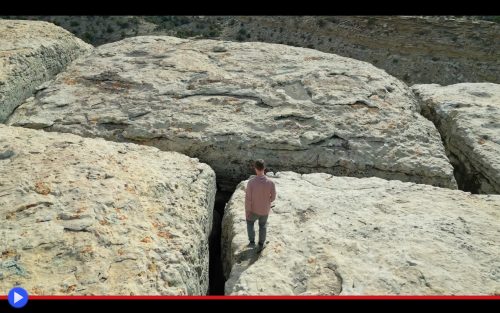

Solida interruzione perpendicolare nel deserto, la fortezza si erge silenziosa a una distanza ragionevole da ogni traccia residuale di attuali o precedenti agglomerati umani. Eppure può essere immediatamente perdonato, chiunque ceda all’immediata tentazione di qualificarla come costruzione realizzata sulla base di un piano preciso. Troppo esatte quelle proporzioni, troppo regolari, così costruite con riguardo nei confronti degli spazi necessari a transitare tra un blocco e l’altro, esplorarne a piedi le sommità levigate. Alla ricerca di un qualche possibile significato, rituale, militare o religioso, per quanto è in grado di evocare immagini di schiere armate di piccone, mazza ed altri attrezzi per tagliare il rosso ruvido dell’arenaria. Pietra simbolo ed onnipresente materiale, così disseminato nella vasta terra pianeggiante del Plateau del Colorado, capsula del tempo geologico anticamente sottoposta a quel vertiginoso sollevamento durante l’orogenesi laramide (60-80 mya) per poi cristallizzarsi in un processo irreversibile di litificazione. Non che il concludersi della compenetrazione tra le faglie, pur ponendo una battuta d’arresto all’emersione di catene montuose ed altre svettanti caratteristiche del paesaggio, voglia dire la perenne e sempiterna cessazione di ogni tipo di modifica ulteriore. Così come tende a desumere nel suo discorso esplicativo lo youtuber Noland Fisher del “The Pov Channel” impegnato ancora una volta nel raggiungere qualcosa di notevole che si è trovato a scorgere durante le ore di consultazione critica dei miliardi di foto satellitari componenti il vasto repertorio di Google Earth. Non senza strizzare l’occhio, in maniera quasi doverosa viste le circostanze, nei confronti dei molti teorici e cultori internettiani della pregressa esistenza di civiltà perdute, visitatori extraterrestri ed altre simili amenità para-scientifiche. Prospettive largamente agevolate dal tipo di scorci che compongono questo suo video, in cui sceglie di avventurarsi tra le pietre e in mezzo ad esse, fin dentro i canyon sottili tra quello che avrebbe potuto facilmente costituire un valido esempio di architettura megalitica posta in essere grazie all’opera d’intere schiere di scultori animati da un principio operativo condiviso. Se non che l’intero insieme appare di suo conto allineato, sulla convergenza dei fattori precipui, ad un tipo di fenomeno tutt’altro che inaudito nel suo ambito geografico di appartenenza. In un modo che consegue da particolari e non del tutto ripetibili condizioni della Terra stessa…

Sorge a Shenzen l’edificio futuristico che allude all’iniziale del suo committente

In un punto d’interscambi commerciali d’importanza primaria fin dagli albori dell’Era Moderna, situata presso l’estuario del Fiume delle Perle, l’odierna megalopoli composta da Macao, Shenzen e l’isola di Hong Kong costituisce a memoria d’uomo uno dei cuori pulsanti del progresso e la tecnologia dell’Asia Orientale, se non il mondo intero. In questo luogo sottoposto ad un processo di continuo mutamento, antiche culture convergono, vengono integrate, producono connotazioni nuove ai sistematici princìpi del pensiero e dell’estetica umana. Con zone come il quartiere Sheung Wan costellato di templi e botteghe tradizionali, fronteggiato dal distretto di Central che fronteggia il mare, con il suo nucleo finanziario sovrastato da una serie di grattacieli appartenenti ad epoche e sensibilità marcatamente diverse tra loro. Ma è forse proprio il popoloso insediamento all’altro lato del conglomerato marittimo, direttamente collegato alle arterie stradali e ferroviarie dell’entroterra, ad offrire alcune delle viste maggiormente eclettiche o difficilmente caratterizzabili fuori dal particolare contesto di pertinenza. All’altro lato dello Shenzhen–Bay Bridge (深圳湾大桥, Shenzhenwan Daqiao) lungo di 5 Km di lunghezza, ormai da quasi quattro anni è possibile individuare l’ombra progressivamente sopraelevata di quello che potrebbe costituire il recente edificio più originale di questo skyline senza effettivi termini di paragone vigenti. Creazione dello studio architettonico di Zaha Hadid, che dell’eredità decostruttivista dell’omonima nonché fondatrice architetta britannica ha saputo fare il proprio marchio di fabbrica con opere costruite nei cinque continenti, lo Yidan Center è un doppio grattacielo ad uso misto con ponte di collegamento superiore, che ricorda vagamente il celebre quartier generale della CCTV a Pechino, il quale risulta maggiore nelle dimensioni con i suoi 234 metri d’altezza contro i 139 della creazione più recente. Sebbene rispetto all’opera del 2012 creata dagli OMA newyorchesi, la forma del palazzo per come dovrà presentarsi al suo completamento qui risulterà connotata dalle forme organiche di un’effettiva “pelle” composta da strati sovrapposti di finestre riflettenti e pannelli metallici curvi in alluminio di colore chiaro, interfacciati in base a un calcolo parametrico mirato a massimizzare l’illuminazione ed isolamento termico, privilegiando nel contempo l’ottenimento dell’ormai iconico profilo curvo degli edifici prodotti da questo studio. Ciò che emerge, tuttavia, da un’analisi più approfondita è il segreto nella grafia cinese del nome dell’edificio: 一丹中心 (Yī Dān Zhōngxīn) con riferimento diretto al nome di colui che fortemente l’ha desiderato. Niente meno che Chen Yidan, uno dei cofondatori del gigantesco conglomerato tecnologico e mediatico Tencent, nonché della fondazione e premio anch’essi omonimi dedicati al perfezionamento dell’educazione su più livelli. Ed è qui che le cose prendono una piega inaspettata. Nel momento in cui si mettono a confronto l’ideogramma 丹 (Dān) con la forma pienamente apprezzabile dell’edificio ormai vicino al completamento…

Profezie del tetto d’Africa: mille metri sull’abisso che divide le pianure della Namibia

Rappresenta una costante nella storia della religione umana, il modo in cui venire al mondo in determinati territori, tanto magnifici e distintivi, può ispirare il tipo di pensiero filosofico capace di costituire il fondamento di un di una consapevolezza del tutto nuova. Così il Tibet per le scuole del Buddhismo ed allo stesso modo, quella massa di rilievi non meno imponenti al tempo del super-continente Gondwana, che ancora oggi costituiscono le alture niente affatto trascurabili della regione dell’Angola. Come l’orlo di una vasta piattaforma africana, che improvvisamente s’interrompe per incombere sopra i territori del remoto meridione, molto più vicini al livello del mare. Qui nacque nel XVII secolo, a poca distanza dal fossato nella cittadina di Kibangu in quello che costituiva all’epoca l’impero coloniale del Kongo, la celebrata predicatrice dell’unità Africana, nonché fondatrice dell’eresia antoniana, Kimpa Vita, alias Doña Beatriz. Capace di fondare la sua disciplina teologica su due dialoghi fondamentali: quello nei suoi sogni con l’egiziano Sant’Antonio il Grande, ed uno più diretto e quotidiano, con l’anziana profetessa di Monte de Kibangu, Apollonia Mafuta. La quale riteneva che il Dio cristiano fosse infuriato con il re del Kongo, per aver abbandonato il suo popolo, e nel momento in cui la cultura originaria del suo popolo fosse andata totalmente perduta, una colossale montagna avrebbe preso fuoco, conducendo il mondo all’Apocalisse. Il nome di questo rilievo: Serra da Leba, oggi celebre per la presenza di una caratteristica geologica nota come fenditura di Tundavala. Un passo montano raggiungibile mediante irti sentieri all’altitudine di 2.200 metri, affacciato sopra un vuoto colossale non più alto di 1.000. L’ideale rampa di lancio per generazioni d’internazionali praticanti della nobile arte del base jumping, se soltanto non fosse tanto remoto e relativamente sconosciuto ai turisti. Non che manchino su Instagram le occasionali foto ricordo scattate dagli escursionisti, in cui è precario il modo in cui si resta penzolanti da una roccia che la prospettiva sembra rendere sospesa sopra il grande vuoto, pur trovandosi nella realtà dei fatti a pochi metri da terra.

Molto prima che ciò fosse possibile in qualunque modo percepito come necessario, la fenditura fu piuttosto celebre per una triste usanza locale, che anticipò largamente la venuta dei portoghesi e conseguente guerra tra fazioni contrapposte interne. Ovvero il modo in cui chiunque si ribellasse all’autorità del sovrano di turno, fosse solennemente condotto fino all’orlo dell’abisso, per scrutare un’ultima volta quel magnifico paesaggio erboso. E quindi spinto innanzi, senza remore o rimorsi, per lasciare il mondo dei viventi e fare il proprio ingresso nell’immensità…