C’era una volta in Cina, la futura dea Chang’e. Splendida fanciulla innamorata, come tanto spesso capita in simili racconti, di un fiero ed abile guerriero, l’arciere Houyi. Accade quindi all’improvviso, come il cosmo permetteva in tali epoche soffuse di leggenda, che non uno, bensì dieci ardenti soli sorgessero nel cielo di un pianeta in apparenza condannato. Se non che lui, armato di tutto punto e salito a bordo del suo carro magico, salì rapidamente in cielo e con esattamente nove infallibili frecce, trafisse gli astri in eccedenza riportando in tempo la normalità. L’Imperatore di Giada nel suo palazzo celeste quindi, colpito da tanta maestria e coraggio, scelse di ricompensare l’uomo offrendogli il rarissimo elisir dell’immortalità. Ma Houyi, non potendo sopportare di sopravvivere alla sua amata compagna, ne fece dono a Chang’e, la quale scelse che l’avrebbe un dì bevuto, una volta raggiunta la soddisfazione su questa Terra. Ma l’ambizioso assistente del guerriero, Fengmeng, scoprì un giorno la segreta bevanda, e tentò crudelmente di sottrarla alla sua legittima proprietaria. Così Chang’è, non avendo nessun’altra possibile scelta, trangugiò a malincuore l’ambrosia divina prima di essere passata a fil di spada, venendo trasportata in salvo sull’astro lunare. Ed allora il suo amato, scoprendo che non avrebbe più potuto raggiungerla, mise in mostra una grande quantità di torte di riso Nian gao, le preferite del suo amore. E nel mezzo di un tale teatro della memoria, si suicidò.

Questa leggenda ha profonde radici nel folklore dell’intera Asia continentale, al punto da costituire l’origine della tradizione culinaria maggiormente associata al capodanno cinese, nonché il sinonimo letterale del concetto di fiaba degna di rappresentare l’intero canone narrativo di svariati popoli molto diversi tra loro. Così come quello, cui appartiene l’architetta ed artista Dang Viet Nga, che aveva scelto di chiamare questa insolita attrazione e punto di riferimento a Dalat con il nome di “Casa di Hang Nga” (il nome vietnamita di Chang’e) in forza della sua improbabile conformazione ingegneristica ed esteriore. Nata da un sogno, quindi, e l’incommensurabile forza immaginifica di questa donna, la residenza lunare magicamente trasportata nella più celebre città del sud del paese presenta numerosi aspetti in grado di distinguerla dal comune parallelepipedo abitativo con tetto d’ordinanza. A partire dall’aspetto organico dell’edificio principale, concepito per assomigliare al tronco di un albero assediato dal baniano (subg. Urostigma) ficus strangolatore del subcontinente indiano famoso per le labirintiche diramazioni delle sue propaggini, capaci di creare vere e proprie cittadine legnose all’interno delle quali sono soliti nascondersi uccelli, mammiferi ed altri animali…. Per non parlare dei briganti dei racconti d’avventura, come quelli confrontati nei romanzi di Sandokan, la tigre della Malesia. Non così pericolosa risulta essere, d’altronde, una visita presso l’insolita dimora, e benché le norme di sicurezza in merito alle ringhiere dei camminamenti sopraelevati che circondano l’edificio siano un po’ dubbie, l’intera struttura riesce a restituire un senso di solidità davvero significativo. Non per niente, la “leggiadra” sostanza scelta per dare una forma alla visione della creatrice vede un generoso impiego del cemento armato direttamente dipinto, coadiuvato alcuni dettagli in legno e metallo, permettendo le geometrie curvilinee così tanto determinanti nella sua visione d’artista. Completano quindi il memorabile scenario, ben tre case sull’albero (una quarta, in costruzione) ed la gigantesca scultura di una giraffa, all’interno della quale è situato un intero locale dove prendere il tè. Ma le surreali meraviglie di questo sito non si esauriscono di certo all’esterno, quando un rapido ingresso dal portone principale permette di accedere a quello che possiamo definire, senz’ombra di dubbio, uno degli hotel più bizzarri della nostra Era…

viaggi

Primosten, l’isolotto con la forma di un pesce sulla costa della Croazia medievale

Attraverso i lunghi e complicati anni dell’antichità guerreggiante, molte furono le soluzioni ricercate per proteggere gli insediamenti dall’invasione, e conseguente conquista, da parte di collettività ostili. Così rovina degli eserciti, furono di volta in volta le alte mura, i fossati o le scoscese pareti di collina in cima alle quali intere generazioni di agglomerati urbani furono laboriosamente edificate, nella speranzosa consapevolezza che anche una semplice milizia di arcieri e combattenti all’arma bianca avrebbe potuto respingere una forza molto più numerosa. Mentre comparabilmente più difficile da sfruttare risultava essere, di suo conto, l’uso di quel territorio che risulta invalicabile per sua esplicita definizione. Per lo meno da parte di un’armata di terra dotata di mezzi per lo più convenzionali: sto parlando del mare salmastro e qualche volta tempestoso, ambiente adatto per lo più a pesci, crostacei ed altri esseri nettamente distinti dalla genìa militare umana. Ed ecco, se cercaste la conferma nettamente chiara ed altrettanto tangibile di un simile teorema, l’esempio pressoché perfetto all’altro lato dello stretto Mar Adriatico; la cittadina dell’ex-Jugoslavia che eravamo soliti chiamare per qualche ragione Capocesto (da Caput Cistae) ma che i suoi abitanti battezzarono fin da qualche anno dopo l’epoca della remota fondazione attorno al XV secolo, Primošten. Dal verbo in lingua locale primostiti che significa “gettare un tramite” su qualcosa, come il passaggio pedonabile costituito da quell’utile ponte levatoio, che al sopraggiungere di una situazione di crisi poteva essere immediatamente fatto scomparire, trasformando il piccolo borgo in una letterale fortezza particolarmente difficile da espugnare.

Per un’attenzione nei confronti della sicurezza che possiamo facilmente individuare, nella necessità da parte dei suoi primi abitanti di nascondersi e prosperare lontano da una civiltà ostile. Narra infatti il sito ufficiale della cittadina, gestito direttamente dall’amministrazione comunale, di come queste genti in cerca di rivalsa fossero dei seguaci della problematica eresia del Bogomilismo, che credendo nell’esistenza di due figli del Signore, Michael e Sataniel, attribuivano il mondo sensibile all’opera del secondo, princìpio malvagio dell’esistenza. Il che aveva generato non pochi conflitti con la chiesa ortodossa della Bulgaria e zone limitrofe, portando ad una piccola diaspora dalla quale sarebbe nata, secondo alcune interpretazioni, la corrente catara del pensiero cristiano. Avendo più volte ricevuto la protezione della locale nobiltà di Sebenico, soprattutto durante gli anni dell’invasione turca tra il XV e il XVI secolo, la popolazione dell’isolotto a forma di pesce crebbe esponenzialmente a partire dalle circa 80 famiglie del primo insediamento. Con il tempo, e un successivo lungo periodo di dominio da parte della Serenissima Repubblica veneziana, la situazione religiosa di Primosten si sarebbe normalizzata, portando alla costruzione della chiesa a San Giorgio che costituisce tutt’ora la più antica testimonianza storica dell’isolotto, assieme alla porta e le mura costruite mediante tecniche d’importazione italiana. Il cui pinnacolo tutt’ora si erge, al centro della piccola collina circondata dalle acque oggi collegata alla terraferma mediante l’impiego di un istmo artificiale, anche perché i circa 2.800 abitanti del paese hanno da tempo costruito abitazioni sulla costa stessa, in maniera molto più conveniente per continuare a gestire i propri allevamenti e campi. Accentuando ulteriormente quella connessione con la vita agreste che per lungo tempo fu il fondamento economico di questa intera regione, portando alla creazione e successiva diffusione del particolare sistema delle vigne di Šibenik, create mediante lo spostamento e successiva settorializzazione del terreno pietroso e infertile della regione, verso l’implementazione di una serie di appezzamenti progressivamente ordinati al fine di trarre il massimo da un suolo tutt’altro che ospitale. Il tutto, a partire dal recente del 2017, sotto la sguardo di una sentinella particolarmente attenta ed immediatamente riconoscibile per il suo distintivo aspetto…

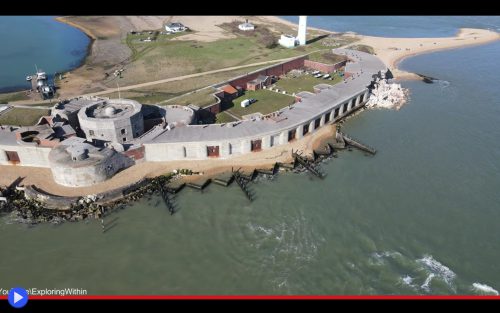

2021: un crollo improvviso minaccia il forte marittimo di Enrico VIII

Una scena particolarmente spiacevole quella che si sarebbe presentata di fronte agli occhi dei primi visitatori della giornata, durante cui sarebbe sopraggiunta l’inevitabile chiusura dell’edificio, le guide dell’associazione Amici del Castello di Hurst e gli addetti della commissione British Heritage, incaricati di ispezionare lo stato dei fatti successivamente alla lunga tempesta verificatosi nel corso della notte dello scorso 26 febbraio 2021. Il giorno in cui l’antico edificio, capace di resistere alle mire espansionistiche di Francia e Sacro Romano Impero, le guerre rivoluzionaria e napoleonica, nonché i grandi conflitti mondiali del ‘900, si era infine arreso al più inesorabile degli avversari: il semplice trascorrere del tempo, coadiuvato dai corsi e ricorsi delle maree, pioggia, neve e grandi ondate, capaci di erodere un poco alla volta la stessa terra e ghiaia sopra cui poggiano le sue fondamenta risalenti al Rinascimento. Nient’altro che quel Hurst Spit, striscia a forma di mezzaluna dalle origini naturali ma collocata strategicamente all’ingresso della grande insenatura nota come Soylent posta a ridosso dell’isola di Wight, che avrebbe potuto concedere a un’ipotetica forza di spedizione navale un passaggio privo di ostacoli fino alle importanti città portuali di Portsmouth e Southampton. Stiamo parlando, in altri termini, di una delle principali porte dell’Inghilterra meridionale, ponendo le basi della costruzione di un bastione destinato a sorgere, tra tutte le epoche possibili, durante il regno di un sovrano dalla vita familiare particolarmente turbolenta.

Era dunque il 23 maggio del 1533 quando il re Enrico VIII d’Inghilterra ottenne dall’arcivescovo di Canterbury l’annullamento del suo matrimonio con Caterina d’Aragona, che si era dimostrata incapace di concedergli un figlio maschio, scatenando una serie di eventi che avrebbero portato al più grande scisma religioso della sua epoca, non prima di mettere l’intero paese diplomaticamente sotto assedio. Non ci volle molto infatti perché Carlo V, nipote dell’ex-regina, cogliesse l’occasione per inviare una serie di minacce all’indirizzo delle isole settentrionali, cogliendo anche l’occasione per allearsi con l’antico nemico francese in preparazione di un’imminente possibile invasione. Nel 1539 quindi il re Tudor, che si era nel frattempo già risposato altre due volte, proclamò un editto utile come deterrente di guerra, chiamato device (strumento) per la fortificazione del Soylent mediante la costruzione di quattro fortezze: Calshot, Cowes Est ed Ovest e al centro di tutto questo, la possente batteria difensiva di Hurst, destinata a raggiungere il completamento dopo tre anni di lavoro nel 1544. Il cosiddetto “castello” aveva tuttavia un’aspetto sensibilmente diverso nel XVI secolo rispetto a quello dei nostri giorni, presentandosi come poco più di una bassa e larga torre, con tre bastioni attorno e 26 pezzi d’artiglieria di varie dimensioni, tra cui saker, culverine, semi-cannoni e bocche di fuoco navali. Il forte si rivelò prevedibilmente molto costoso da gestire, con un capitano, il suo vice, 12 artiglieri, 9 soldati ed un addetto al trasporto delle munizioni, diventando inoltre superfluo alla stipula di una pace duratura con la Francia nel 1558, dando inizio al più lungo periodo di pace tra le due nazioni a memoria d’uomo. Iniziò, quindi, il lungo periodo di declino inframezzato da restauri ed ampliamenti, in questo luogo che la storia semplicemente non poteva accettare di lasciare al suo destino…

I maestosi segreti del Borobudur, grande casa di Buddha sull’isola di Java

Quello che sappiamo di un luogo, tanto spesso, contribuisce a definirlo quanto gli aspetti che mancano al novero delle nostre conoscenze, riuscendo ad approfondire le basi di un mistero da cui può riuscire a germogliare, in modo contro-intuitivo, il ramo fiorito della sua stessa risoluzione. Pochi anni dopo l’inizio del IX secolo d.C, mentre Carlo Magno in Europa veniva incoronato imperatore, all’altro capo del mondo qualcosa di simile accadeva nella più popolosa isola dell’Indonesia e quinta per dimensioni in tutto l’arcipelago: la potente dinastia degli Shailendra, fortemente allineata dal punto di vista religioso e culturale con le influenze provenienti dalle terre a settentrione dell’India, consolidava il suo potere e il predominio sulla popolazione. Scegliendo di farlo, come tanti altri centri del potere sia venuti prima che dopo nel lungo corso della storia, tramite la costruzione di un immortale lascito votivo; sto parlando di una delle più famose piramidi a gradoni del mondo, nonché il più vasto tempio Buddhista mai costruito, scegliendo di dare forma fisica ad una delle immagini più importanti della tradizione Mahayana, il mandala che descrive l’Universo. Benché sia alquanto riduttivo scegliere di definire soltanto in questo modo l’enorme edificio diventato attraverso i secoli sinonimo ed antonomasia del complesso in tre parti del Borobudur, con i suoi 118 metri di lato per la base quadrata ed i 35 metri totali delle nove piattaforme che si ergono dalla pianura confinante con la città di Magelang, nella parte centrale del paese. Essendo giunto a costituire, dopo un lungo periodo di abbandono, la singola attrazione turistica più popolare di tutta l’Indonesia nonché un importante sito di pellegrinaggio per i devoti cultori degli insegnamenti di Siddhārtha Gautama, fermamente intenzionati a sperimentare in questo luogo metaforico la prototipica salita fino alla liberazione della mente, dal mondo fisico fino alla residenza pura della buddhità.

Missione difficile, senz’altro, forse la più lunga e complicata nella storia delle civilizzazioni, tale da meritare un monumento in grado di celebrare e rendere omaggio a coloro che attraverso le generazioni hanno aspirato a completarla. E da un simile punto di vista, nessuno potrebbe sollevare il dubbio che un simile luogo di culto possa lasciare alcunché d’intentato, con i suoi 2.679 pannelli scultorei ricoperti di bassorilievi e le 72 statue di Buddha, alcune delle quali raffigurate all’interno di strutture in pietra simili a gabbie, presumibilmente rappresentative del velo dei desideri che c’impediscono di acquisirne completamente le fondamentali verità. Il che non è del resto molto più che una vana speculazione, come innumerevoli altre compiute a margine di questa notevole struttura, la cui tangibile esistenza, che ci crediate o meno, fu completamente dimenticata tra il XVI e il XIX secolo, per la conversione storica dell’isola alla religione islamica e lo spostamento della capitale nella sua zona situata ad oriente. E fu così che l’antica collina sacra, assieme a tanti altri chandi (templi ancestrali) venne progressivamente ricoperta di vegetazione e la cenere precipitata dai vicini vulcani, continuando a comparire unicamente in alcuni scritti dell’epoca come sinonimo di luogo maledetto e latore di sventura. Fino alla tardiva, ma risolutiva riscoperta, da parte della figura di un importante personaggio storico e l’imprescindibile interesse per la storia di quell’altro popolo isolano un tempo avversario di Carlo Magno, che sbarcando nei distanti territori della Terra giunse molti secoli dopo a possedere un dominio ove non riuscisse a tramontare MAI l’astro solare…