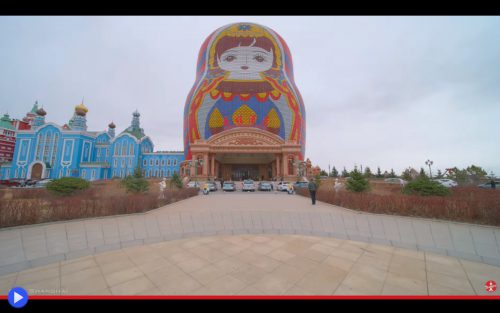

Un argomento dentro un’immagine, all’interno di un tema, avvolto nel suo contesto: talvolta il vero sincretismo, inteso come punto d’incontro tra i diversi ambiti culturali presso un territorio di confine, può essere descritto come il susseguirsi in sovrapposizione di una pluralità di strati, simili ai segni concentrici nascosti nell’interno di una grande quercia. Struttura naturale concettualmente non così diversa, dall’umana fantasia creativa che portò, verso la fine del secolo XIX, alla creazione del grazioso manufatto noto come bambola matrioska. Eccolo, d’altronde, che sorveglia l’ampio spazio di un parco di 60.000 metri quadri, da un’altezza esatta di 72 metri. Riuscite a immaginare qualcosa di più meraviglioso? O anche terribile, qualora l’ira dell’effige avesse una ragione per svegliarsi, rotolando verso valle spinta innanzi dal bisogno di punire la popolazione che l’ha creata. Che risulta essere forse contrariamente alle aspettative, o magari proprio come si potrebbe essere indotti a pensare dopo un breve attimo di analisi, non russa bensì nata dal bisogno culturale e onnipresente dei cinesi di operare su due linee distinte e parallele: l’affermazione dei propri tratti culturali inerenti assieme la reinterpretazione dell’intero mondo contemporaneo, attraverso la lente che è soltanto tipica di quelle valli e innumerevoli montagne, laghi e pianure… Fino al popoloso settentrione di Pechino e molte migliaia di chilometri più avanti, in quella terra fredda e relativamente inospitale che prende il nome di Mongolia Interna. Dove sorse originariamente, dal bisogno di uno scalo ferroviario, la città d’incontro per eccellenza, Manzhouli.

Oggi popolata da poco più di 200.000 persone, non tantissime per la media demografica di questa nazione, appena sufficienti per la creazione di un’economia piuttosto redditizia fondata soprattutto sugli scambi commerciali, grazie allo status di città dai confini aperti guadagnato dall’inizio dei remoti anni ’90. E che in tempi più recenti, è sembrato andare a braccetto con un certo tipo di turismo, principalmente quello portato avanti da parlanti della lingua degli Han supremamente interessati, per l’una o l’altra ricorrenza del calendario, a conoscere ed andare incontro alla cultura dell’altra parte, intesa come avamposto dell’Occidente nei più estremi recessi del paese più grande al mondo. Un ruolo così efficacemente rappresentato ed agevolato dall’incombente presenza architettonica di cui sopra e tutto ciò che la circonda, presso l’insolita attrazione turistica della Tao Wa Guanchang (套娃广场) – Piazza delle Matrioske, un vero e proprio parco tematico, nonché città nella città, dedicato al famoso esempio di arte popolare d’importazione Russa. Che forse nel caso più svettante, l’ultima e più notevole aggiunta al sito, non potrà contenere copie più minute di se stessa, causa la presenza dentro le sue mura di un intero hotel completo dei migliori comfort ed esposizioni artistiche di varia natura, ma se non altro rende omaggio alla coesistenza di plurime personalità in un singolo corpo, vista la maniera in cui sia stata dipinta su tre lati con altrettanti “soggetti”: lo schema della tradizionale Matryona (semplicemente un nome femminile) vestita con il suo abito sarafan, affiancata da una fanciulla cinese abbigliata col qipao ed una mongola che porta il deel. Forse il metodo più accattivante per esemplificare il senso di una tale opera, che d’altra parte non costituisce certo l’unica presenza imponente del parco che prende il suo nome. Gettando la sua ombra non troppo distante dalla sorella “minore” di un’altra bambolina idealizzata, misurante appena 30 metri d’altezza, all’interno della quale è situato un ristorante. E tutto intorno, un gran totale di oltre 200 matrioske di varie grandezze e funzioni, tra cui chioschi e monumenti, raffiguranti anche famose figure della politica e del mondo dello spettacolo nell’epoca della suprema globalizzazione. E al centro di tutto questo, l’immancabile fontana musicale illuminata ad arte…

luoghi

Il sovrano ellenistico dei cieli sepolto nel cuore della montagna

Nel 1881 l’ingegnere infrastrutturale tedesco Karl Sester, con l’incarico di definire le strade per i trasporti dell’Impero Ottomano, si trovò a passare per una regione un tempo strategica dell’Anatolia, situata tra la Siria e gli antichi confini del regno d’Armenia. Perfetto punto di passaggio eppure lungamente abbandonato, per l’assenza di risorse idriche utili alla creazione di un insediamento dell’epoca moderna. Eppure come sappiamo le condizioni ambientali di questo pianeta possono variare anche nel giro di qualche secolo, ed ancor più al volgere dei ponderosi millenni, tanto che gli storici già collocavano qui dal tempo successivo alla morte di Alessandro Magno una piccola, ma influente nazione, nota alle cronache col nome ellenistico di Commagene. Fondato dal sovrano iraniano della dinastia Orontide noto come Mitridate I Callinico, che si era sposato con la principessa Laodice VII Thea dell’Impero Seleucide, allineata politicamente, ed imparentata, con il gruppo di generali che avevano ereditato i pezzi dismessi del grande impero, passati alla storia con il nome collettivo di Diadochi. Quello che Sester scorse, dalle profondità della valle in cui stava elaborando il suo piano di fattibilità ed in vetta al vicino colle di Nemrut, alto ben 2.134 metri, fu tuttavia l’opera imperitura del figlio di quei due grandi personaggi, l’altrettanto celebre ed invero ancor più influente Antioco I, detto Theos Dikaios, il giusto ed eminente dio. Una qualifica ampiamente esemplificata dalla massiccia presenza sopra l’arida pianura del suo hierothesion, o vasto monumento funebre simile a una sorta di rudimentale mausoleo. Che potremmo anche chiamare semplicemente un tumulo, sebbene uno dei più grandi mai costruiti, ed invero così avevamo fatto, finché l’accidentale ed incuriosito visitatore tedesco non scrisse un resoconto dei resti delle numerose statue crudelmente decapitate per ragioni non immediatamente chiare, divise in due gruppi sui terrazzamenti artificiali posti sui lati Ovest ed Est di una tale singolare caratteristica del paesaggio. La cui riscontrata esistenza, inoltrata in forma epistolare all’Istituto Archeologico Tedesco, indusse l’immediata visita dello studioso Otto Puchstein, il quale effettuò alcuni rivelamenti preliminari senza dare inizio agli scavi, per la mancanza di strumentazione e tecnologia adeguate. Fece seguito una spedizione Turca per la pubblicazione di un libro sull’argomento nel 1883, egualmente inconcludente nel giungere a conclusioni risolutive. Fu perciò soltanto mezzo secolo dopo, ad opera del più celebre archeologo Friedrich Karl Dörner che assieme ad un’altra importante figura legò il suo nome a questo sito, che le teste di pietra cominciarono ad emergere dalla polvere ed il pietrisco, permettendo d’iniziare a ricostruire la probabile identità delle loro effigi.

L’immagine che potete evocare per comprendere l’effetto che un simile luogo doveva avere all’epoca della sua costruzione, fatta risalire con assoluta certezza al primo secolo a.C. grazie alle numerose epigrafi, i frammenti di cronache e addirittura lo schema astronomico incluso in uno dei bassorilievi che si accompagnano al complesso monumentale principale, è quella di una coppia di schieramenti appartenenti ad una qualche vetusta versione del gioco degli scacchi, con la presenza riconoscibile di Zeus in persona facente funzione del Re, affiancato dai suoi figli e fedeli alleati Apollo, Ares e la Dea del vicino Oriente Commagene, poco nota fuori dai confini del regno che portava il suo nome. Ma soprattutto, ed è senz’altro questo l’aspetto cruciale dell’intera faccenda l’effige di Antioco I in persona, che proprio in tale guisa veniva fatto ascendere tra le schiere degli altissimi, ed in funzione di ciò acquisiva la propria immortalità imperitura per i molti secoli a venire. O almeno questa era l’idea di partenza, sebbene gli imprevedibili risvolti della Storia, e tutto ciò che questi comportano, avessero un piano differente per il suo lascito, affini a quelli esemplificati dal famoso componimento in versi di Percy Bysshe Shelley, in merito alla rovina ricaduta sulle grandi opere statuarie di Ozymandias, il nome letterario del faraone Ramsete II…

Lingue d’argento sulle vette d’isole verdi, angusti tragitti per capire l’arcipelago di Madeira

Secondo il punto di vista degli storici, l’epoca delle Grandi Esplorazioni ebbe inizio con un evento del tutto accidentale: l’equipaggio del principe Enrico di Aviz, detto il Navigatore, che combatte strenuamente per rimanere in rotta durante un forte aumento di un improvviso vento di traverso. Soltanto per raggiungere nel 1418 con due sue navi, in rotta per le isole Canarie, la leggendaria Terra Benedetta che era stata descritta nelle Vite Parallele di Plutarco, da un marinaio dell’Atlantico al generale romano della Tarda Repubblica, Quinto Sertorio. Per poi scomparire totalmente dalle cronache, fatta eccezione per la potenziale visita dei vichinghi, che nel corso delle proprie peregrinazioni di quei luoghi non si spinsero molto lontani dalla spiaggia, attorno al nono ed undicesimo secolo e una leggenda successiva, relativa alla venuta del nobile inglese Robert Machim con la sua spasimante durante il regno di Riccardo III. Questo perché caratteristica originaria dell’intero arcipelago di Madeira e soprattutto l’omonima isola principale, il cui nome significa per l’appunto in lingua portoghese “Legno” era il suo essere completamente ricoperto da una fitta giungla sub-tropicale, lo straordinariamente biodiverso ambiente vegetativo noto con il nome di laurisilva. Almeno finché l’arrivo dei coloni su più larga e significativa scala, verificatosi a partire dal 1420, non avrebbe avuto inizio con il più antico ed utile strumento dell’umanità: un enorme incendio. Seguito da altri più piccoli, finché sostanzialmente l’intera parte meridionale della principale terra emersa di un’estensione di 740 Km quadrati non fu trasformata in uno spazio pianeggiante e privo d’ingombranti alberi e altri orpelli tipici di quel paesaggio lontano. Il che diede inizio alla lunga tradizione agricola, inizialmente dedicata alla barbabietola da zucchero e poi a una rinomata produzione vinicola, che sarebbe rimasta indissolubilmente legata alla storia di queste terre. Il che ci porta alla domanda di come, esattamente, simili coloni laboriosi fecero in modo per garantire un’irrigazione altrettanto valida, nella zona diventata secca e arida lasciata indietro dai loro distruttivi predecessori, perennemente battuta dai venti caldi provenienti dal meridione africano. E la risposta di costoro, concettualmente semplice, benché priva di termini di paragone per le specifiche metodologie e l’estensione della sua costruzione. Le loro levadas costituiscono a tal proposito la più eccezionale versione immaginabile di una fitta rete di canali simili concettualmente ad acquedotti di epoca romana, finalizzati a veicolare ingenti quantità d’acqua dalle sommità vulcaniche dell’isola fino ai suoi pianeggianti, e brulli spazi dedicati all’agricoltura. Grazie all’operato dei consorzi di cooperazione autogestiti dai coltivatori locali con il nome di heréus, che ne affidavano la costruzione a professionisti specializzati, i rocheiros, garantendone in seguito il mantenimento, dietro il pagamento di una partecipazione ragionevole e ricorrente. Il che avrebbe lasciato, ben presto, l’isola attraversata da una grande quantità di sentieri paralleli a simili canali, tali da raggiungere i 3.000 Km complessivi diventando potenzialmente la principale metodologia di spostamento tra i diversi insediamenti posti in corrispondenza dei punti d’approdo. Nonché la meta di una visita esplorativa strana ed affascinante…

La storia del ponte lungo un chilometro che conquistò la Dacia per l’Impero Romano

Si usa credere che, in ambito strategico, la conquista di una nazione nemica risulti essere particolarmente difficile, poiché ogni asperità nella conformazione del territorio, ciascun ostacolo degno di nota, diventa un paletto che grava in modo duplice sui propri sforzi: in primo luogo, rendendo più difficoltosa l’avanzata dell’esercito. E secondariamente rendendo più difficile, per non dire impossibile, un’approvvigionamento logistico che possa dirsi particolarmente efficiente. Così al tempo dell’imperatore Domiziano, dopo una serie di scorribande nel territorio imperiale ebbe modo di raggiungere il suo culmine dell’anno 85 d.C, quando venne deciso di affidare una spedizione punitiva al generale Cornelio Fusco. Ciononostante, fatto il proprio ingresso con le sue legioni nella stretta valle del fiume Timis, costui venne circondato e ucciso dal capo tribale Decebalo, assieme a buona parte dei suoi soldati. Il che costituì soltanto la prima di una serie di sconfitte, destinate a ripetersi ogni qual volta le forze provenienti da Roma s’inoltravano nel territorio di alcuni tra i loro più persistenti e caparbi avversari. Anche e soprattutto per l’ostacolo sostanzialmente invalicabile del grande fiume Danubio, vero e proprio avversario topografico di qualsivoglia iniziativa bellica nella zona corrispondente alle odierne Romania e Bulgaria. L’impero ereditato dal suo successore Nerva, che avrebbe regnato solamente per 16 mesi, era perciò inficiato dal significativo problema di una vulnerabilità dei suoi confini, tale da inficiare l’ideale entità del tutto invalicabile e monolitica del cosiddetto limes (limite) romano. Il che avrebbe rappresentato la prima preoccupazione del suo figlio adottivo e successore, l’uomo di carriera militare e provenienza iberica noto al secolo come Marcus Ulpius Traianus, il quale esattamente dopo 4 anni dal giorno in cui aveva indossato la porpora, decise sostanzialmente di averne avuto abbastanza. Quello che sappiamo dello svolgersi delle sue due successive campagne in Dacia, in buona parte desunto dai bassorilievi della conseguente colonna coclide (trionfale) eretta a partire dal 107 d.C, che si trova oggi tra la tomba del Milite Ignoto e la Basilica Ulpia, avrebbe quindi consistito dell’avanzata di due fronti paralleli, mediante la realizzazione di altrettanti ponti di barche oltre l’invalicabile corso d’acqua. Coordinate grazie al miglioramento ed ampliamento di un irto sentiero sospeso sulla riva destra fin dall’anno 33 d.C, lungo le alte scogliere di Kazan che giungono a costituire, nel punto di convergenza tra Balcani e Carpazi, la strettoia nota già all’epoca come Porte di Ferro (Vaskapu). Luogo giudicato perfetto, quasi 2.000 anni dopo, per la costruzione di una diga idroelettrica, ma tutt’altro che facile da attraversare mediante la tecnologia nautica del mondo antico. Il che non avrebbe impedito all’imperatore, personalmente al comando delle sue legioni, di avanzare lungo la strada maestra per la capitale regionale di Sarmizegetusa Regia, costringendo Decebalo, nel frattempo diventato re dei Daci, a una precipitosa resa e l’accettazione della condizione di cliente (vassallo) nei confronti dell’egemonia romana. Era l’anno 102 e Traiano, lungi da riposare sui letterali allori del proprio trionfo, giudicò che fosse giunto il momento di consolidare in modo irreversibile la propria egemonia nel territorio della Dacia. Così chiamò l’unico uomo che potesse realizzare la sua visione, dando ordine che fosse costruito un grande ponte. Il più notevole che l’umanità avesse mai visto fino a quel giorno, destinato a rimanere anche il più lungo per un periodo di almeno un millennio a seguire…