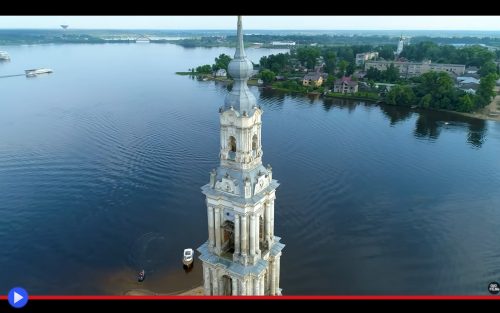

Da lungo tempo è il simbolo della piccola città di Kalyazin, situata nella regione di Tver nella Regione Centrale della Federazione Russa. E viene da pensare che se tutto fosse andato come da programma, il grande monastero della Trinità e chiesa di San Nicola costruito inizialmente nel 1694, non sarebbe stato altro che una parte relativamente anonima del vasto patrimonio storico e culturale di queste popolazioni inclini a rendere del tutto manifesta la propria fede in Dio. Costruendo tramite collette, spesso coadiuvati dalla nobiltà locale, vasti luoghi di culto e dichiarando tramite proclami di “Ricostruirli nelle epoche future, se un qualche tipo di disastro o evento bellico dovesse portare alla caduta di queste mura.” Visione assai difficile da perseguire in questo caso costruito sotto l’egida del margravio Makariy Kalyazinsky, visto come il fiume stesso, presso le cui rive campeggiava, sia stato intenzionalmente fatto tracimare nel 1939, su ordine specifico di Joseph Stalin e con l’obiettivo di formare il bacino con diga idroelettrica di Uglich, a discapito di un vasto tratto di territorio antistante. Lasciando che questa espressione di un’originale intento architettonico celebrativo, assieme a 530 case, la Chiesa di Giovanni Battista, la Chiesa della Natività, la Chiesa del Cimitero della Santa Croce e altre, così come grandi gallerie commerciali, andassero letteralmente sommerse con buona pace di chi credeva che il comunismo e la religione ortodossa potessero collaborare nell’accrescimento della società contemporanea. Se non che qualcosa d’incredibile, si poteva dire addirittura un miracolo, si sarebbe presentato in quell’infausto culmine del gran disastro agli occhi dei fedeli raccolti nelle proprie preghiere notturne. Quando al sorgere del nuovo sole, un’ombra ebbe ragione di trovarsi proiettata sulle acque splendenti di un tale increspato oceano lineare: era quella della torre in stile classicista (che si rifaceva all’epoca antecedente a Pietro il Grande) così costruita nel 1796-1800, al fine di costituire il campanile del monastero. Un elegante edificio dell’altezza di 74,5 metri, grosso modo equivalente ad un palazzo di 22 piani, che adesso campeggiava in assoluta solitudine, alla maniera di una torre magica sopravvissuta all’inondazione del continente atlantideo. Il che in linea di principio non era COSÌ strano, giusto? Dopo tutto lo slargo fluviale in questione aveva una profondità di 5 metri in buona parte della sua estensione, appena sufficiente a ricoprire una metà del primo piano dell’aguzzo punto di riferimento. Se non che il resto del complesso, come negli altri luoghi soggetti a un comparabile destino, era stato preventivamente demolito dai genieri dell’Armata Rossa in qualità di odiato simbolo del potere imperiale, oltre al preciso intento di facilitare la navigazione. E non ci volle poi tanto a lungo, a questo punto, perché le guide turistiche cominciassero a proporre una lunga serie d’ipotesi su cosa, effettivamente, avesse contribuito al salvataggio di un simbolo tanto ingombrante…

fiumi

Un passaggio tra le mura del prodigio costruito per portare l’elettricità in Irlanda

Pareti alte come quelle di una cattedrale, i cui scorci lasciano filtrare raggi infusi di un tenue lucore. La prua dell’imbarcazione attentamente misurata che s’insinua, come un verme piatto, nell’angusto ascensore rugginoso. E mentre l’acqua lentamente sale, cadendo lungo il ruvido perimetro pietroso, innanzi fa la sua comparsa la massiccia porta di un castello fluviale. Ardnacrusha, risuona la parola nelle nostre menti. Ardnacrusha, il cancello per il regno qualche volta realizzabile dei sogni.

Ogni grande ribellione, o cambiamento obbligato dello status quo, ha più di una singola ragione per verificarsi, costituendo l’effettiva sovrapposizione di cause immediate con fattori universali o inerenti. Ciò che le persone pensarono a Dublino, come il resto dell’Isola Verde nell’aprile del 1915 può essere riassunto nella singola espressione: “La misura è colma”. Per il rifiuto reiterato all’auto-determinazione anche parziale da parte del Parlamento inglese. Per la dura repressione di gruppi politici indipendentisti. A causa del reclutamento forzato di giovani irlandesi per la causa mai davvero sentita della Grande Guerra d’inizio secolo. E naturalmente, l’odio inveterato, di un paese che aveva subito la fame, la tirannia, l’occupazione militare a più riprese dall’ultima parte del periodo medievale. Soltanto per l’ostinato attaccamento ai propri simboli ed una bandiera distinta. Al “complotto” e conseguente rovesciamento dell’ordine britannico, in modo inevitabile, avrebbe fatto seguito un’accesa e continuativa guerriglia. Finché nel 1922, sarebbe nata la Saorstát Éireann o Libera Irlanda, la prima espressione autonoma di tale nazione da un breve periodo nel XVII secolo. Eccezionale è la potenza di un popolo unito, della convinzione della sua gente. Al punto da poter piantare, in modo innegabilmente proficuo, il seme ingegneristico del dubbio. Nel caso specifico, quello relativo alla fattibilità di un piano, proposto per la prima volta nel 1844, che avrebbe potuto contribuire grandemente ai propositi d’autonomia logistica di questa risorta nazione. Per l’approvvigionamento di carbone, diventato all’improvviso necessario dopo il diffondersi nel corso del ventennio antecedente dei sistemi d’illuminazione elettrica cittadina, il superamento dei motori a vapore in campo minerario e l’arrivo dei primi clienti privati al fine di ricevere l’energica scintilla della Nuova Era. “Perché non costruire” chiese allora il chimico ed educatore Sir Robert Kane “Una centrale idroelettrica tra Killaloe e Limerick, sul modello di quanto proposto da Nikola Tesla presso il Niagara statunitense?” Un progetto che la Board of Trade di Londra trovò innegabilmente interessante, benché al tempo stesso irrealizzabile. Chi avrebbe raccolto per anni le approfondite informazioni relative al flusso d’acqua del fiume Shannon, dove sarebbero state trovate le copiose risorse e la manodopera necessarie al fine d’imbrigliare la sua potenza? Ciascun ostacolo pareva inamovibile, finché il popolo non prese in mano la sua storia. Decidendo di seguire strade alternative verso la realizzazione delle proprie aspirazioni latenti…

Il convitto costruito all’ombra di un mistero della Preistoria inglese

Eccezionalmente diverso risulta essere il concetto di “scuola pubblica” tra la maggior parte dei paesi europei e l’antica, immutata tradizione delle isole inglesi. Dove tale termine è impiegato al fine d’indentificare, tra le alternative prestigiose delle Isole, un tipo d’istituto con dormitori semi-permanenti, dove gli scolari impegnati a trascorrere la seconda decade della propria esistenza vengono inviati per trascorrere alcuni degli anni maggiormente memorabili, non per forza piacevoli, del proprio percorso di studi. Pensate a Hogwarts di Harry Potter, ma con meno cappelli magici ed un maggior numero di membri del clero. Tanto che, in effetti, anticamente questo tipo di esperienza era praticamente irrinunciabile per i giovani aspiranti intenzionati a fare parte di un qualsiasi ordine monastico, benché proprio l’aggettivo pubblico nel nome intendesse evidenziare l’apertura delle porte a esponenti di qualsiasi estrazione sociale o credo religioso. Purché, s’intende, fossero e siano tutt’ora capaci di pagare la retta annuale. Pari a circa 16.000 sterline, secondo il conteggio attuale, per il Marlborough College del Wiltshire, scuola fondata nel 1843 all’interno di un capiente edificio che era stato una locanda, e prima ancora l’ultimo residuato di un cadente castello normanno. Caratteristica senz’altro peculiare, ma neppure di gran lunga la più antica o interessante di un tale luogo. Essendo il cortile utilizzato per vari sport, tra le altre cose, dominato da una distintiva collinetta dell’altezza di 18 metri e un diametro di 83. La cui costruzione collegata in base a una credenza popolare al luogo di sepoltura di un altro tipo di mago (dal motto cittadino in lingua latina: “ubi nunc sapientis ossa Merlin“) è stata fatta risalire, attraverso datazioni effettuate nell’ultimo ventennio, ad un’epoca non troppo diversa dai 5.000 anni che ci separano dal più celebre, non lontanissimo sito di Stonehenge. Ecco dunque un altro esempio di quell’attiva e precoce società neolitica, che millenni prima della nascita di Cristo seppe porre in essere ragioni il tipo di cooperazione tra villaggi/tribù o famiglie in grado di lasciare monumenti resistenti al passaggio inarrestabile delle generazioni a venire. Probabilmente collegati a finalità di tipo ritualistico il cui effettivo svolgimento, ad oggi, resterà per sempre un mistero. Il che non ci ha impedito, in molteplici circostanze, di elaborare ipotesi di vario tipo. Non sempre corrette: vedi la maniera in cui almeno fino al 2008 schiere di studiosi e storici si fossero schierati per l’ipotesi che il Colle di Malborough non potesse costituire altro che la motta castrale della fortificazione medievale scomparsa, fatta costruire originariamente da Guglielmo il Conquistatore a Roger, il vescovo di Salisbury. Un edificio costruito e rinnovato nel corso dei secoli quasi esclusivamente in legno, pur costituendo al tempo stesso una prigione usata dalla monarchia e punto di partenza per le cacce condotte nell’adiacente foresta di Savernake. Fatta eccezione per la base del torrione principale risalente almeno al 1110 d.C, appoggiato a quella che tutt’ora costituisce il secondo maggior colle artificiale d’Inghilterra, ed il terzo in Europa…

La seducente narrazione che accompagna il raro e misterioso lamantino africano

Come si può facilmente desumere dal termine latino usato al fine d’identificarne i membri, la famiglia dei sirenii ha lungamente generato, nei territori facenti parte del proprio habitat, numerosi miti e leggende tra le diverse popolazioni. Composta unicamente da due famiglie superficialmente simili tra loro, essa le vede essenzialmente suddivise per diffusione tra la parte occidentale e quella orientale del globo terrestre. Così il lamantino (fam. Trichechus – nessuna relazione col pinnipede dalle lunghe zanne) si distingue dal dugongo (fam. Dugongidae) per una serie di tratti geneticamente significativi, quali l’assenza nel primo della terza vertebra cervicale, la forma tondeggiante della coda piuttosto che a freccia e la posizione più arretrata delle narici, nel modo lungamente osservato dai naturalisti presso il meridione degli Stati Uniti, ove sopravvive con difficoltà lungamente note la sottospecie T. manatus latirostris, popolazione distinta di quella situata nel Golfo del Messico. Ciò che molti non sanno, tuttavia, per la natura remota di taluni territori africani e la difficoltà nell’esplorarli, oltre alla natura riservata di queste creature del peso di 400-500 Kg, è che nella parte ovest dell’Africa sussiste l’areale di una differente specie di lamantino chiamato T. senegalensis, essenzialmente distribuito tra Nigeria, Senegal, Angola, Guinea… Ogni recesso, insomma, ove il complicato bacino idrico del più antico dei continenti s’intreccia in una rete spesso satura di sedimenti e per questo impenetrabile agli sguardi. Finché la figura di una di queste creature, emersa al fine di riempirsi i polmoni d’ossigeno, non prende a stagliarsi contro l’orizzonte osservabile dagli occupanti dell’imbarcazione di turno. Finendo per sembrare, come da copione, la ragionevole benché tondeggiante approssimazione di una figura umana. Fraintendimento particolarmente straniante nel caso degli esemplari femminili che hanno recentemente partorito, le cui mammelle pendule possono avvicinarsi nelle forme a quelle di una donna. Il che ha rappresentato, nei secoli a partire dall’inizio dell’Era moderna, una parziale fortuna per questi animali immediatamente associati dai locali alle rappresentazioni europee delle sirene. E successivamente elette a forma fisica, nonché possibilmente tangibile, della divinità animistica dei fiumi Mami Wata (letteralmente: Madre delle Acque) venerata nei templi tradizionali come protettrice, e qualche volta seduttrice dei pescatori. Una figura conturbante rappresentata con l’aspetto di una donna di paesi lontani, spesso caucasica o asiatica, al centro di numerose leggende con risvolti apotropaici o la concessione di munifiche ricompense terrene. Tutto a partire dal verificarsi di un ideale, quanto inconfondibile incontro…