Recarsi a passeggiare nella natura è un hobby capace di regalare notevoli soddisfazioni videografiche e ciò riesce ad essere vero, nello stesso modo, anche quando ci si ritrova a proprio malgrado nel mezzo di un documentario del National Geographic. Intitolato nel caso specifico, per suprema sfortuna del nostro protagonista umano, “Come comportarsi quando il secondo felino più grande del Nuovo Mondo inizia ad inseguirti con la probabile intenzione di aggredirti” continuando quindi ad arretrare, investendo la massima attenzione, per un periodo approssimativo di 5 minuti. Non tantissimi, in termini generali eppure decisamente abbastanza, mentre ci si trova a ricercare una possibile via di fuga da quello che potremmo definire, per analogia col nome comune delle Americhe, il (Re) Leone di Montagna (Puma concolor). O per meglio dire la regina, volendo approfondire in maniera più specifica le esatte circostanze dell’ultimo, incredibile video virale proveniente dalle pagine incorporee di Instagram.

Creazione chiaramente accidentale di Kyle Burgess (alias Kunkyle e recentemente diventato celebre col nome di cougar guy) amante delle lunghe passeggiate tra i territori selvaggi e affascinanti del Wasatch Range, i monti situati al confine tra Utah e Idaho ed almeno a partire da oggi, un probabile portatore di pistola nel corso delle sue esplorazioni tra gli alberi e le siepi piene di pericoli non visti. È lui stesso a maledire, d’altra parte, la mancanza di un’arma da fuoco in uno dei momenti salienti del sopracitato incontro, in cui l’animale sempre più nervoso continua a pedinarlo a pochi metri di distanza, effettuando ripetuti accenni d’aggressione mediante balzo in avanti e con le zampe sollevate, mimando il gesto utilizzato normalmente da questi carnivori da 53-100 Kg per ghermire la preda, prima di morderla fatalmente all’altezza del collo. Un destino già toccato, nella cronistoria registrata a partire dal secolo scorso, ad un totale di 27 persone nei 125 attacchi registrati dalle cronache statunitensi e canadesi. Per un totale di casistiche relativamente basso, rispetto per esempio a quello degli orsi o delle vespe, proprio per la bassa probabilità d’incontrare questi schivi e almeno normalmente, cauti felini. Benché l’importanza della statistica, per sua inerente natura, decada nel momento in cui è tuo stesso destino trovarsi in quella condizione, quel preciso momento, l’effettivo rischio potenzialmente letale delle circostanze.

La scena già diventata celebre su scala internazionale si svolge, dunque, verso l’inizio della scorsa settimana e lungo il sentiero dalla forma ad anello del Rock Canyon, in prossimità dell’area metropolitana di Provo-Orem, non troppo lontano dalle propaggini meridionali di Salt Lake City. In quella cosiddetta “interfaccia uomo-natura” diventata progressivamente celebre, nelle ultime decadi, come ambiente abitativo dalla conclamata bellezza ma anche il teatro ideale di una serie d’incontri alquanto problematici. Di cui questa non è che l’ultima, potenzialmente drammatica dimostrazione digitale. Un episodio particolarmente arduo da dimenticare, perché come dice una famosa osservazione dei dintorni nord-americani: “Se hai visto di recente un cervo, il puma non può essere troppo lontano.” Ed sarebbe assai difficile, a questo punto, volgere gli occhi altrove nei confronti del rischio ringhiante in arrivo…

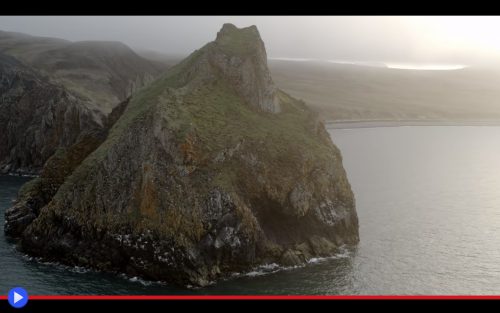

L’isola invasa dalle renne verso il ciglio di un crepuscolo incipiente

Secondo i cultori dell’ipotesi extraterrestre, l’umanità sarebbe mera conseguenza di uno sconosciuto esperimento interstellare. Il frutto derivante dal passaggio delle Ere, di una mera semina sopra un terreno fertile, tra il suolo e l’atmosfera di questo pianeta, al fine di osservare i nostri metodi e comportamenti evolutivi. Davvero improbabile, non sembra anche a voi? In che modo tali esseri a noi superiori, e soprattutto per quale ragione, avrebbero dovuto prendersi la briga di affrontare tutto questo… Ed lo stesso quesito che in ultima analisi, in presenza di una tale inclinazione, avrebbero potuto porsi gli abitanti con le corna di un luogo remoto degli Oceani a noi ragionevolmente conosciuti. Benché un tale sito emerso sia per ovvie ragioni una scoperta piuttosto recente, non antecedente al 1778 quando il tenente Synd della Marina Militare Russa scorse, durante i suoi viaggi nell’Artico, un luogo dove non avrebbe dovuto essenzialmente esisterne alcuno; nel punto mediano tra le coste dell’Alaska e quelle della Siberia orientale, 300 Km ad ovest dell’isola di Nunivak, 370 a sud di St. Lawrence e 425 a nord dell’arcipelago di Pribilof. E a molti giorni di navigazione, dal più vicino luogo abitato dagli umani, che del resto non avrebbero avuto alcuna ragione di recarsi fino a quella sottile striscia lunga 51 Km e con un’elevazione massima di 449 metri. Fatta eccezione per un piccolo avamposto sperimentale della Compagnia russo-americana, che ebbe breve vita a seguito del 1809, e dopo allora fino al cambiamento della situazione in essere, causa l’avanzamento progressivo della tecnologia. Fast-forward verso l’epoca della seconda guerra mondiale: per l’esigenza di disporre di un sistema di radionavigazione del tipo LORAN, con tanto di antenna svettante sopra le distese prive d’alberi di un tale sito distante, un gruppo di 10 addetti dalle forze armate statunitensi sbarcano presso le spiagge di quella che era stata battezzata, già da tempo ormai, l’isola di San Matthew. Soldati scelti non per la loro abilità, addestramento ed elevato morale, bensì per la resilienza necessaria a sopravvivere in totale solitudine presso uno dei confini più remoti della Terra. E accompagnati, come fune di salvataggio, da uno speciale quanto raro tipo di assicurazione: la chiatta contenente un numero di esattamente 29 renne, prelevate direttamente dall’isola di Nunivak.

Ora, il piano non aveva evidenti punti deboli: dopo tutto nonostante l’assenza di alberi, la distante San Matteo/Matthew poteva fare affidamento su un aspetto alquanto verdeggiante nonché rigoglioso, in parte anche dovuto a una straordinaria biodiversità di muschi e licheni, con quasi 150 specie vegetali costantemente intente a replicar se stesse, offrendo una potenziale fonte di cibo per gli erbivori almeno in apparenza sostenibile ad infinitum. Ma non creature onnivore come i loro traghettatori e nuovi proprietari, che avrebbero così potuto per gli anni a venire fare affidamento sulla dispensa quadrupede perfettamente affine al gusto estetico di Babbo Natale. Una spada di Damocle destinata a pendere sulle povere creature ungulate almeno fino al 1944, verso la fine della seconda guerra mondiale, quando la stazione LORAN fu giudicata non più necessaria e quindi abbandonata al suo destino. Esattamente come le renne provenienti dalle terre d’Occidente, di cui in ultima analisi, neppure una era stata uccisa per supplire a una mancanza di derrate. Se questo fosse un semplice racconto sull’interdipendenza delle specie e l’inadeguatezza di quest’ultime a nuove condizioni dell’esistenza, saremmo già giunti al triste epilogo di una vicenda senza conseguenze realmente degne di nota. Ma poiché la vita non è niente, se non adattabile e potentemente intenzionata a ricercare la prosperità futura, nulla a questo punto avrebbe mai potuto più frapporsi tra le renne e il loro ultimo obiettivo, i licheni. Così in assenza dell’unico (potenziale) predatore, l’invadente bipede armato di fucile mitragliatore, esse iniziarono a moltiplicarsi a una velocità inaspettata. Seguono anni di silenzio, in assenza di ragioni per recarsi fin quassù, finché nel 1957, esattamente 13 anni dopo che occhi umani si erano posati per l’ultima volta in questo luogo, il biologo statunitense Dave Klein non sbarcò sulle gelide spiagge assieme al suo assistente Jim Whisenhant. Permettendo ai due, una volta completate le operazioni di sbarco, d’iniziare il processo che li avrebbe portati a contare, nei giorni a venire, una quantità approssimativa di 1.300 simili di Rudolph, l’apripista di Natale. E ciò sarebbe stato, a conti fatti, null’altro che l’inizio del panico a venire…

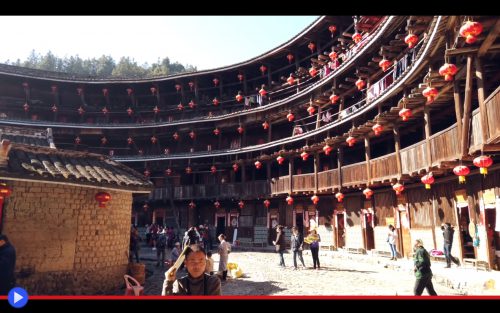

Tra valli cinesi, la stabilità di un condominio custodito dagli spiriti degli antenati

Tra gli alti edifici della vasta Canton, nei pressi di una trafficata strada di scorrimento, sorge una particolare forma di edificio: moderno e funzionale, il tulou (土楼) moderno ha l’evidente aspetto di un’imponente, ponderosa fortezza dedicata al popolo bisognoso di spazi rispondenti al suo bisogno abitativo. Tonda e con pareti spesse, alte a sufficienza da ospitare un totale di ben sei piani. Ed occupata, nella sua parte centrale, dall’ampio spazio di un cortile interno simile a un anfiteatro, dove si affacciano le finestre di un totale di 360 appartamenti, conformi alle caratteristiche di una vasta residenza popolare. Qualifica, quest’ultima, senz’altro necessaria a definire ulteriormente l’oggetto di una simile descrizione, visto il significato letterale del resto del suo nome principale, usato normalmente per riferirsi al concetto di una “casa di terra” costruita in specifiche circostanze territoriali. E sebbene di quest’ultimo materiale non ve ne sia alcuna traccia, nei 13.771 metri quadri della struttura progettata dallo studio Urbanus, essa è in ogni aspetto rilevante simile a qualcosa che potrebbe rientrare a titolo dimostrativo nell’elenco architettonico dell’UNESCO. Perché di tulou cinesi, potreste averne visto uno in epoca recente; all’interno del film live-action della Disney tratto dal racconto popolare della donna-guerriero Mulan, dove ne compariva un valido esempio, collocato tuttavia in maniera non eccessivamente storica in un’epoca riconducibile grosso modo alla dinastia degli Wei (534-550 d.C.) Senza contare come le scene rilevanti, in cui la protagonista veniva mostrata nel contesto abitativo del suo clan, erano state effettivamente girate presso il gruppo di 46 edifici nella regione di Fujian, situati all’opposto lato della mappa rispetto alla supposta ambientazione settentrionale del racconto. Dimostrando tutte le caratteristiche, per gli spettatori più attenti, di una dimora tradizionale dell’etnia degli Hakka (客家 – Popolo Esterno) destinati a costruirli soltanto a partire dal XII secolo e fino al confine dell’epoca contemporanea. Poiché non c’è niente, nel suo originale contesto d’appartenenza, di più efficiente e pratico di un palazzo fortificato: dove tutti ricevono gli stessi spazi, la comunità è protetta da eventuali banditi o intrusi e la vasta area centrale permette di disporre di un luogo d’incontro, utile a pianificare e coordinare le attività del clan. Inteso come “Gruppo familiare in grado di vantare un antenato in comune” quello, per l’appunto, che si riteneva avesse costruito il tulou. Tanto che a voler approfondire l’argomento, gli studiosi non sono neanche d’accordo sulla definizione di cosa, esattamente, indichi quel termine antico, data l’ampia varietà di forme, aspetti e dimensioni. Il tipico “villaggio in scatola” occupato da fino ad 800 persone poteva infatti avere una forma circolare o quadrata, un numero variabile tra i tre ed i cinque piani, sorgere in montagna o in pianura, isolato o circondato da strutture simili e reciprocamente solidale. Questo poiché secondo la tradizione, ogni esempio andava prima valutato con l’attento studio da parte di un filosofo del Feng Shui (風水) l’arte consistente nello studio degli influssi naturali ed elementali sulle scelte abitative del consorzio umano. Così che, integrando in qualche modo mistico la natura stessa del paesaggio circostante, i tulou diventarono un eccellente esempio di coabitazione tra l’uomo e il suo contesto geografico, l’impianto dei propri bisogni, le più valide speranze del suo domani…

La zucca dai 10 tentacoli, un caotico mistero autunnale

L’acqua che scorre, come è noto, può riuscire a corrodere i ponti. Quello che taluni non ricordano, in alternativa, è come il fluido che ristagna possa giungere alla stessa conclusione, tramite l’esplorazione di un sentiero alternativo. Poiché quando il tempo passa, senza cambiamenti, e il flusso delle idee ristagna come i miasmi delle grotte sotto il passo dei giganti, strani esseri imparano a nutrirsene, crescendo progressivamente e in modo esponenziale. Polpi, o polipi che dir si voglia (in teoria si tratterebbe di una cosa differente) i quali emergono da occulte falde o laghi sotterranei mentre strisciano come gli orribili fantasmi, alla ricerca di un corpo terrestre da contaminare. Così qualche volta trovano un umano. Certe altre, una pianta.

Oh, terrore inconoscibile nella profonda notte di Samhain! Oh, incubo mostruoso che attecchisce tra le nebbie che si estendono durante il sono dei neuroni! Internet ha partorito un’altra foto priva di un contesto ed almeno a quanto ci è possibile capire, logica biologica che interferisca con l’intrinseca non-essenza dell’Entropia. Poiché nessuno si è mai chiesto, nella storia dell’umanità pregressa: “Può esistere una zucca coi tentacoli?” Eppur quest’ultima, con voce roboante nata dalla pura e semplice evidenza, qui risponde: “Si.” Ed è il problema principale di quel mondo digitale, se ci pensi, questa innata propensione a scollegare il dato dalla fonte, ovvero in altri termini, la didascalia dall’immagine, il che in un mondo come il nostro, porta ad una strana forma di venerazione, quasi religiosa nei suoi metodi e modalità di sfogo. Esattamente come, a ben pensarci, le occulte religioni apocalittiche di Lovecraft, l’autore dell’orrore cosmico che tanto spesso finisce per essere chiamato in causa, ogni qualvolta dei tentacoli compaiono laddove, in linea teorica pregressa, non dovrebbe affatto esisterne alcuno. Eppur la zucca Cthulhu, come sembrerebbe essere stata battezzata dalle moltitudini, ha visto fin da subito l’insorgere di un contrappunto razionale: “Deve trattarsi senz’altro di un’opera d’arte intagliata” Se non che signori, chiedo qui un’alternativa considerazione: conoscete voi qualche maniera per riuscire a far ricrescere la buccia, dove il passo del coltello ha già ferito la fruttuosa forma dell’originale punto di partenza? O riempire il grande vuoto al centro delle circostanze? No, qui le alternative essenzialmente possibili sono soltanto due: che la zucca sia NATA in questo modo, oppur CRESCIUTA tale, grazie ad una sere di variabili e generalmente sconosciute circostanze. Così per iniziar dalla seconda ipotesi, cominciando all’incontrario come appare stranamente appropriato se si parla della notte delle streghe in cui la genesi delle ore è capovolta, che ne dite della spiegazione affine al metodo bonsai? Il mostruoso frutto potrebbe allora essere una semplice zucca del tipo Cucurbita moschata, butternut squash o zucchina trombetta, come viene detta nel Sud Italia, obbligata a crescere all’interno di un contenitore con svariate aperture, tali da alterare le normali proporzioni del peponide arancione. Semplice, lineare (più o meno). E se invece, proviamo un attimo a pensare, tutto questo fosse la finale conclusione di un imprescindibile fraintendimento, poiché non solo questa infernale cosa può manifestarsi tra gli alterni casi della natura, ma è addirittura già successa in precedenza?