Secondo una leggenda fu verso la fine della prima decade del XIV secolo che Gediminas, Gran Duca di Lituania, si ritrovò a condurre una battuta di caccia non lontano dall’antica capitale Kernavè, giungendo sulle sponde di un lago piacevole e tranquillo. La cui natura attraente, benché non particolarmente difendibile, avrebbe suscitato in lui il desiderio di trasferirsi qui, costruendo la tipica residenza fortificata dei signori medievali. Un castello collinare, oggi andato perduto, difeso nella stessa misura da mura solide e la conformazione stessa del territorio, che sarebbe riuscito a sopravvivergli soltanto per mezzo secolo, prima che l’inizio delle ostilità da parte dei Cavalieri dell’Ordine Teutonico portasse l’esercito di questi ultimi a bruciarlo sino alle fondamenta. Non che tale edificio, a quel punto della storia, rivestisse ancora quel ruolo di primo piano nella protezione del territorio nazionale, vista l’intercorsa costruzione di altre, ben più formidabili roccaforti. Entrambe commissionate, e successivamente abitate in sequenza, da uno dei più importanti eroi di questo paese, quel Kestutis, figlio di Gediminas, che rivestì per buona parte della sua vita il ruolo di principe, attraverso una serie di accesi conflitti dinastici, prima di acquisire brevemente il ruolo di sovrano all’età ormai avanzata di 81 anni. Non che la sua dipartita, sfortunatamente, ebbe modo di avvenire per cause in alcun modo naturali. Ma prima di giungere a tale capitolo, sarà opportuno cercare di comprendere che tipo di personalità avesse, colui che assieme al fratello maggiore Algirdas, nel 1337 aveva rovesciato il governo del minore dei due, Jaunutis, scelto per ragioni imperscrutabile dal padre per succedergli nel governo del Gran Ducato. Sempre disposto a chinare la testa e offrire la sua spada per servire, nell’interesse di un ruolo relativamente marginale nel duumvirato di famiglia, occupandosi nel contempo di quella che potremmo definire come la parte “tecnica” dell’esercizio del potere. Che in quegli anni oscuri pareva sottintendere primariamente l’organizzazione della difesa contro un nemico formidabile e strategicamente superiore. Ormai da oltre un secolo proclamato come legittimo bersaglio di una crociata con il beneplacito dell’istituzione papale, lo stato parzialmente pagano della Lituania aveva subito un lungo assedio economico ed occasionalmente militare da parte dei due ordini cavallereschi dei Teutonici e Livoniani. Abbastanza da giustificare, nella mente del condottiero secondogenito, l’edificazione e mantenimento di strutture difensive di maggiore efficienza. A partire dall’ulteriore grande castello precedentemente edificato a Trakai, una roccaforte peninsulare tra i due rami del lago Galvé e quello di Luka, da utilizzare come residenza negli occasionali momenti di tranquillità. Ma per resistere ai reiterati attacchi dei tedeschi, Kestutis ben sapeva che sarebbe servito qualcosa di meglio, il che l’aveva portato attorno al volgere del XIV secolo a dare inizio alla costruzione della sua opera più notevole e duratura. Una magione inespugnabile sopra l’isola più grande del lago, collegata alla terra ferma soltanto da uno stretto ponte facilmente difendibile, altrettanto rapido da far inabissare ogni qual volta se ne presentasse la necessità. Come sarebbe avvenuto puntualmente nello stesso anno in cui i fratelli presero il potere, con l’assedio dei cavalieri destinato ad interrompersi soltanto con la morte del Gran Duca Algirdas, e la successiva fragile pace stipulata dal figlio e successore Jogaila. Iniziò quindi un periodo altrettanto travagliato per il paese, con i Teutonici che continuavano a razziare oltre i confini, indifferenti agli accordi presi e la necessità di mantenersi alleati dell’Ungheria, un obiettivo perseguito da Kestutis fingendo di convertirsi al cristianesimo. Quando nel 1381 Jogaila, ancora privo di eredi, venne temporaneamente preso prigioniero dal nemico, momento in cui l’ormai anziano zio a suo volta fuggito da una cella del castello di Malbork grazie all’aiuto del servo Alfas, decise finalmente di assumere il ruolo di Gran Duca. Dando inizio a un regno che sarebbe durato soltanto appena un paio d’anni: poiché fu l’inizio, sostanzialmente, una sanguinosa guerra civile.

assedi

Si può impiegare una mina navale facendola rotolare giù dal fianco di una montagna?

“Al mio segnale, lasciate rotolare la sfera… Inintelligibile” declama il bizzarro sottotitolo, di un video dal contenuto e provenienza ancor più incerti. Forse propaganda bellica, magari una prova di fattibilità strategica, oppur secondo la descrizione ed i commenti forniti dal suo proprietario su YouTube, nient’altro che un’effettiva operazione militare messa in atto dalla brigata “Petar Krešimir IV” in Croazia, durante la difesa della città di Livno dalle truppe bosniache nel corso della guerra del 1992. Con metodologie evidentemente derivanti dalla più pura e semplice arte di arrangiarsi, in quella che potrebbe assomigliare con la lente odierna a una sequenza registrata con finalità di mero intrattenimento, da un gruppo di goliardi con più voglia di apparire che istintivo senso d’autoconservazione personale: gli ingredienti, a tal proposito, ci sono tutti! Il pendio scosceso in un’area almeno in apparenza disabitata; l’oggetto straordinariamente pericoloso, trasportato fuori dal contesto con finalità e metodologie del tutto ignote; ed infine, l’esplosione roboante nel bel mezzo della foresta, in merito alla quale nessuno dovrà mai chiedersi se abbia effettivamente avuto modo di verificarsi (se un albero cade…) Per il semplice fatto che a quanto possiamo immaginare, sarà stata udibile da centinaia di chilometri rispetto all’oscuro luogo della sua occorrenza. “Dite a quella gente giù nella foresta che stiamo arrivando!” Grida in tono perentorio il sergente, o comandante della strana operazione. Al concludersi di un breve discorso che potrebbe essere, per quanto ne sappiamo, l’oggettiva descrizione di una procedura contenuta in un segmento documentaristico, oppure il frutto disumanizzante dell’assoluta apatia della guerra. E chi può dire se davvero, all’altro lato di questa circostanza surrealista, ci fosse qualcuno destinato a ricevere la formidabile possenza della sfera.

Esiste a tal proposito, in una possibile correlazione d’intenti, una citazione spesso ripetuta negli ambienti dello Stato Maggiore americano, a seguire del periodo successivo agli anni ’60. L’affermazione secondo cui “Lo spazio” offrirebbe, nell’opinione di chi s’interessa alla faccenda: “…La posizione sopraelevata definitiva.” intesa come vantaggio tattico in qualsiasi ingaggio militare dell’epoca moderna, e con indiretto ma chiaro riferimento a quel tipo di bombardamento cinetico. Concepito per impiegare, nella sostanziale realtà del conflitto, nient’altro che oggetti grossi e pesanti, come sbarre di metalli resistenti al calore, trasformati in mortali meteore dalla semplice tendenza all’accelerazione verso un possibile bersaglio finale. Poiché l’altitudine rappresenta, come è noto, la più istintiva forma di energia potenziale. Ma soltanto ogni qualvolta si riesca a trasformarla in velocità, un fine raggiungibile anche attraverso particolari forme o soluzioni tecnologiche immanenti. Vedi la forma… Rotolante, di un qualcosa che in un tale inusitato frangente, può trasformarsi nella fatale palla da bowling della Fine. Ora le risposte fornite dal publisher nazionale Neshchi, il cui canale ospita alcuni video dal contesto simile a partire da un anno a questa parte, non sembrano nutrire alcun dubbio: “Sono sicuro al 99% che la bomba provenisse dalla base navale Lora, posizionata nei dintorni della città costiera di Split” Un passaggio e riutilizzo forse risultante dai mancati conflitti paventati sul lato del Mar Adriatico, anche per l’intervento della Nato a favore del governo e gli ideali nazionalistici e anti-comunisti del presidente croato Franjo Tuđman, e in forza di un approccio alla guerra fluido e raffazzonato, così tipicamente rappresentativo di talune guerre dell’Est Europa. Conforme ai metodi impiegati durante l’ancora recente e sanguinosa battaglia della città di Vulkovar, durata 87 settimane tra agosto e novembre del 1991 e culminante con l’eccidio di una significativa parte della popolazione civile coinvolta suo malgrado in una simile catastrofe generazionale. Ma non prima che gli appena 1.800 soldati croati, contro 36.000 militi appartenenti all’esercito dell’ex-Jugoslavia, giungessero alla soluzione estrema d’impiegare armi improvvisate costruite con il corpo macchina delle caldaie, le cosiddette boiler bomba, fatte rotolare fuori dalla stiva di vecchi biplani per l’irrigazione agricola Antonov An-2. Perché nulla induce l’uomo a rallentare, nella frenetica accezione della guerra priva ormai di alcun quartiere. Men che mai, l’intento originariamente previsto per i suoi più funzionali e pluripremiati metodi d’uccisione….

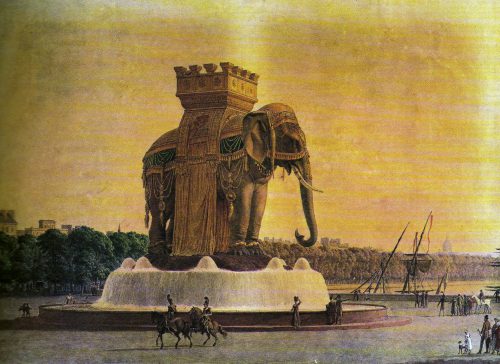

Il trionfale inizio, e l’ancor più tragico destino, dei cinque grandi elefanti di Parigi

Visioni possibili e universi traslucidi, luoghi alternativi lungo il corso mai perfettamente prevedibile della storia. Così la capitale della Francia, città di pietra o città delle luci a seconda dei punti di vista, fu prossima nell’ora dei trascorsi giorni a trasformarsi anche in qualcosa d’altro: la capitale europea dei pachidermi. Giganti dalle grandi orecchie e l’ancor più impressionante naso, la coda lieve ma selvaggia, il dorso tanto alto e resistente da riuscire a sostenere, sulla base delle proprie aspettative, interi castelli, statue formidabili o la stessa aspettativa della gente. Di un popolo per quella volta unito, e forte, al punto da poter aprire il proprio cuore alla profonda verità di una savana senza tempo. Che di suo conto, aspirava a guadagnarsene uno, come quel fatidico 1758, quando il giovanissimo architetto Charles François Ribart de Chamoust, allora poco più che diciottenne, presentò alla corte di Luigi XV il progetto per un curioso e impressionante monumento, concepito per celebrare il trionfo del sovrano nella guerra di successione austriaca. Sostanzialmente, nient’altro che un intero edificio a tre piani, alto svariate decine di metri, con una torre centrale sormontata dalla statua del re, un soggiorno pieno d’alberi (!) per ricreare l’atmosfera della giungla, una sala da ballo ornata di specchi dedicata al “passato e al futuro” e vari ambienti dotati di finestre panoramiche sulla città di Parigi. Edificio con la forma, neanche a dirlo, di un elefante. Dalla cui proboscide sgorgava l’acqua di una fontana! Luogo presunto per una simile impressionante meraviglia, nient’altro che la Place de l’Étoile (Piazza della Stella) dove numerose arterie urbane convergevano, assieme all’asse storico dei tanti e tali monumenti della città. Luogo destinato ad essere rinominato in epoca recente Piazza Charles de Gaulle, ma non prima che Napoleone stesso qualche generazione dopo, all’apice del suo potere e della sua magnificenza, proprio qui facesse costruire il suo arco trionfale, direttamente ispirato a quello di Tito nella città di Roma. Se non che all’inizio del XIX secolo, c’era soltanto una corrente in grado di rivaleggiare con la passione universale nei confronti del Neoclassicismo: quella instradata e determinata dal fascino dell’Esotico, un mondo all’altro capo del mare le cui storie tornavano indietro grazie ai viaggi dei soldati e dei marinai. Tra i quali Bonaparte, da pochi anni reduce della sua prima sconfitta in Egitto, esperienza che nondimeno riuscì inaspettatamente a contribuire al suo prestigio e la capacità di catturare l’immaginazione del popolo europeo. E fu così che nei suoi sogni, all’improvviso, prese un posto di primo piano il grande pachiderma che stavolta, avrebbe preso un’evidente forma fisica, sebbene provvisoria e destinata a durare non troppo a lungo. Era dunque il 1908, quando per la prima volta l’Imperatore in persona descrisse la sua idea: un maestoso elefante di bronzo con splendenti zampilli d’acqua attorno, alto (almeno) 24 metri, creato a partire da una fusione dei cannoni dei suoi molti nemici. Il quale avrebbe trovato posto non più a Place de l’Étoile (ormai destinata, come accennato poco sopra, ad ospitare tutt’altro monumento) bensì in quell’altro luogo di primaria importanza per la storia di Parigi, la piazza antistante alle rovine di quella che era stata la possente Bastiglia. Fortezza e carcere capace di rappresentare il simbolo, mai realmente dimenticato, di un potere governativo giudicato iniquo, laddove le onde travagliate del mare di Francia avrebbero semplicemente rimpiazzato una dinastia con l’altra, e poi di nuovo, ancora per cinque generazioni a venire.

Fatto sta che un letterale quadrupede con tanto di fontana, qui ci sarebbe stato realmente per un periodo di 33 anni, al punto da venire puntualmente descritto da Victor Hugo, nel suo romanzo del 1862 Les Misérables, in un’epoca prossima alla fine della sua utilità e conseguente demolizione. Una degradazione motivata dal fatto che il pur celebre elefante della Bastiglia, in effetti, non fu mai altro che il modello in legno e gesso fortemente voluto dal secondo architetto incaricato di costruirlo, Jean-Antoine Alavoine dopo che il collega Jacques Cellerier aveva dato le dimissioni, affinché il committente potesse farsi un’idea sufficientemente chiara del suo aspetto ad opera completata. Ponendo le basi pienamente apprezzabili, di quella che sarebbe diventata una delle metafore più celebri della Francia post-rivoluzionaria…

La verità botanica sul fungo medico dei cavalieri di Malta

La tempesta di proiettili, spade e punte di lancia infuriò approssimativamente per un periodo di quattro mesi, nonostante il clima relativamente temperato dell’isola, finché al diradarsi delle nubi, e il provvidenziale sbarco della flotta mista spagnola ed italiana da Occidente, i soldati ottomani furono respinti da quel territorio strategico che nonostante il diritto storico da loro percepito, a partire dal 1310 era stato occupato dai Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni di ritorno dalla Città Santa di Gerusalemme, che qui avevano costruito le loro imprendibili fortezze. Al sicuro contro chiunque, tranne gli oltre 40.000 uomini che esattamente 255 anni dopo sarebbero stati condotti fin qui da Solimano il Magnifico in persona, fermamente intenzionato a ricacciare tutta la cristianità entro lo spazio che il mondo aveva iniziato a definire “Europa”. Si trattò, dunque, di un confronto sanguinario, e dispendioso in termini di vite umane, durante cui molti dei circa 500 cavalieri, assistiti da una milizia composta da appena 6.000 combattenti ausiliari, restarono a più riprese feriti mentre impugnavano le armi con la forza della disperazione, dalle alte mura merlate degli insediamenti di Birgu, Sant’Angelo e San Michele. Una condizione che avrebbe coinvolto anche, verso le ultime battute della lotta, niente meno che l’ormai settantenne Jean Parisot (1495-1568) gran maestro dell’Ordine che si dice nel momento dell’insperato trionfo, giacesse tra lenzuola insanguinate in attesa della sua inevitabile dipartita. Se non che una volta tornati in possesso dell’isola, i suoi fedeli sottoposti poterono accedere alla roccia benedetta che si trovava a largo della vicina isola di Gozo e con essa il suo tesoro vegetale, offrendo al loro amato condottiero un’ultima speranza di avere in salvo la vita.

Misterioso, maleodorante, assai probabilmente magico; il “fungo” di Malta sembrava essersi guadagnato, attraverso le decadi trascorse, una meritata fama di miracolosa panacea di tutti i mali, grazie alla sapiente distribuzione da parte dei controllori militari della sua unica fonte acclarata presso le maggiori corti d’Europa, dove costituiva un dono degno dei sovrani più rinomati. Largamente noto alle popolazioni arabe e nordafricane con il nome di tartuth, poiché piuttosto comune alle più basse latitudini mediterranee, esso aveva infatti l’unico punto d’origine a portata di mano dei cristiani proprio in quel particolare scoglio, nella baia di Dwejra, le cui pareti erano state rese scivolose artificialmente al fine di evitarne l’eventuale furto da parte di coloro che aspiravano a ricchezze del tutto spropositate. Tra le doti fantastiche attribuite a una tale escrescenza semi-sotterranea, con l’aspetto rossastro, vagamente fallico e bulboso, possiamo citare: fermare il sanguinamento ed il vomito, curare le malattie a trasmissione sessuale, rinforzare la virilità e gli organi interni, bloccare l’ipertensione o la mestruazione irregolare. Egualmente utile a uomini e donne, tale bizzarra esistenza veniva quindi estratta con cura, sminuzzata e trasformata in una spezia, dal valore pari o superiore a quello dell’oro. E se a questo punto doveste sorgere in voi l’assolutamente condivisibile obiezione, secondo cui uno spesso sostrato micologico sia particolarmente difficile da spiegare, in uno scoglio dall’aria salmastra e battuto per 12 mesi l’anno dal cocente Sole meridionale, sarà indubbiamente il caso di chiarire come tutti i cavalieri, gli ecclesiastici ed i rinomati filosofi naturali di quei tempi avessero nei fatti compiuto un madornale errore; poiché ciò che oggi trova il nome scientifico di Cynomorium, un composto in lingua greca che allude al pene dei cani cui viene metaforicamente posto in associazione, non è in effetti un fungo nonostante l’apparente somiglianza esteriore, bensì il fiore di una pianta parassita assai particolare, concepito per attrarre l’interesse delle mosche verso il diabolico, dispendioso perpetrarsi del suo inquietante approccio alla vita…