Tra il ricco catalogo di scene inaspettate reperibili su Internet, questa dev’essere senz’altro una delle più strane: un uomo in maglietta nera afferra quello che parrebbe essere un oggetto semisferico di metallo pesante, lo fa rotolare da una parte all’altra nella versione convessa di una sorta di ciotola in ferro per il pranzo di cani e gatti. Quindi piantando bene i piedi in terra, tenta disperatamente di sollevarlo, fallendo miseramente ed in modo alquanto probabile, condannando la sua schiena ad un lungo pomeriggio di riposo e possibili problemi a media lunga scadenza. Non così il secondo contendente di quella che sembra a tutti gli effetti una sorta di tenzone popolare o dimostrazione di forza, che molto intelligentemente sceglie di non prendere subito di petto l’ingombrante pegno. Ma piuttosto inizia a spingerlo nel suo canale dalla forma tonda, facendolo progressivamente accelerare grazie alla forza di due braccia ottimamente allenate. Finché mettendo in atto quello che può essere soltanto definito come un colpo di reni da manuale, la tira verso di se sopra il gibboso piedistallo, concentrandosi e tentando di stabilizzarla per alcuni lenti, drammatici secondi. Poi la lascia, si alza, e…

Chi è costui? Che cosa abbiamo visto capitare? In base alle brevi descrizioni reperibili su Internet, il particolare frangente rientra nell’esperienza per il pubblico di un luogo molto popolare per i croceristi del fiume Yangtze. Con una storia capace di estendersi addietro di fino ad un paio di migliaia d’anni, verso l’apice della dinastia degli Han, quando una coppia di fraintendimenti portarono a identificare la vicina cittadina di Fengtian, a circa 170 Km dalla tentacolare metropoli di Chonqing, come un possibile sentiero d’accesso alternativo per le profondità degli Inferi senza un domani. Un luogo d’introspezione dunque, di meditazione ma anche di non sempre accessibili sfide, mirate a mettere alla prova la purezza della propria anima e saldezza delle convinzioni di cui si è dotati, fino ad un drammatico confronto finale con il Re Yama, sommo Deva di derivazione indiana che presiede al governo e giudica i nuovi arrivati di questa terra misticamente carica d’aspettativa. Ordalìe come quella, per l’appunto, della Xing Chen (星辰礅 – blocco di pietra stellare) un ponderoso blocco metallico posizionato sotto un gazebo, a quanto pare del peso esatto di 365 Jin, pari a 219 chilogrammi. Pegno che compare in diversi altri luoghi sacri del paese, sebbene mai portato fino a queste dimensioni estreme, sollevate in base alla leggenda da due sole persone: l’operaio incaricato di costruire il sito, e l’individuo da noi visto nel video di apertura, in realtà documentato in diversi video come una sorta di campione locale, con tanto di annunciatrice/guida che illustra la sua tecnica tutt’altro che semplice da imitare. Senza tralasciare, chiaramente, il resto dell’interessante ed unico luogo in cui può essere realizzata l’impresa…

turismo

Jiaohe, l’antica città fortezza costruita sulla foglia della Via della Seta

Una nazione unita ed omogenea, per cultura, sistemi di governo, religione e metodi di mantenimento dell’ordine civile: questo è la Cina, agli occhi dell’opinione pubblica contemporanea, sulla base di una generalizzazione ereditata dalle superficiali trattazioni socio-politiche del tardo Novecento. Il che non fu mai realmente corretto, come può esserlo per certi versi quando si tratta l’arcipelago nipponico ad Oriente, sebbene sia del tutto ragionevole individuare nei preconcetti dell’uomo della strada un qualche tipo di collegamento tra le due culture, che trasversalmente non ha luogo in alcun modo ad essere, fatta eccezione per determinati tratti legati all’interscambio d’idee filosofiche e beni d’uso e consumo comunitario. Soprattutto visto come, fatta eccezione per l’ancestrale battaglia contro gli Ainu del remoto settentrione, i Giapponesi non ebbero frequentemente a che vedere con la pletora di popoli ed imperi contrapposti, ciascuno armato ed animato dalle proprie reciproche ambizioni di conquista. Entità come quella la cui storia dinastica, dinamiche di potere e sistemi d’organizzazione sono andati perduti nel tempo, dei parlanti delle lingue Tochariane, una periferica derivazione del ceppo identitario Indo-Europeo, che attorno al termine del primo millennio a.C. avevano costituito un vero e proprio impero nella depressione di Turpan, corrispondente all’odierna “regione autonoma” uigura dello Xinjiang. Essenzialmente formato da una pletora di piccole città e villaggi, ciascuno situato in corrispondenza di un’oasi mantenuta sulle sabbie grazie ad un’effimera pozza d’acqua potabile, eppure tutti detentori di una spropositata ricchezza materiale, grazie alla loro collocazione lungo l’estendersi di una delle più importanti vie commerciali del Mondo Antico, destinata a diventare nota in seguito col nome di Via della Seta. Non c’è perciò nulla di stupefacente nel notare come questo particolare popolo non meno eterogeneo, riunito sotto la bandiera nazionale del regno di Jushi, avesse potuto costruire una propria vasta capitale, posizionata in mezzo all’opulenza e lusso sfolgorante di due corsi d’acqua ai margini della catena montuosa del Tian Shan. Ciò che colpisce, piuttosto, è la specifica ubicazione e l’aspetto di questa metropoli ormai lungamente disabitata, edificata sopra l’armoniosa forma di una mesa sopraelevata all’altezza di circa 30 metri, lunga 1760 e larga 300, circondata dal fossato naturale più invalicabile contro il quale un esercito nemico abbia dovuto pianificare un tentativo d’assedio. Un centro urbano, in altri termini, condizionato profondamente nella sua dislocazione ed organizzazione da uno spazio chiaramente definito e impervio a qualsivoglia tentativo d’espansione, in modo tale da incentivare un tipo di pianificazione urbanistica decisamente anacronistica per l’epoca, in cui ogni quartiere aveva una funzione attentamente definita, senza tuttavia poter ricorrere alla simmetria tipicamente utilizzata in questa tipologia d’insediamenti. Il tutto tramite l’applicazione di uno stile architettonico particolarmente distintivo, originariamente fondato sullo scavo in profondità nella terra friabile della formazione composta di loess, per poi passare all’utilizzo dell’adobo o mattone di terra, sapientemente compattato al fine d’erigere grandi templi, maestosi stupa e veri e propri condomini adibiti a spazi abitativi per le diverse classi sociali (militare, nobile, religiosa e civile). Verso l’ottenimento di un complesso dedalo di strade interconnesse, le cui fonti d’ombra avrebbero potuto superare relativamente indenni le generazioni d’incuria a venire, grazie alle caratteristiche climatiche di una regione dove cadono comunemente pochi centimetri di pioggia l’anno. Con buona pace degli amanti di fontane e giardini…

Escursione cromatica sull’isola che mangia l’ocra del suo terreno

Dislocata orizzontalmente nello spazio in cui il golfo Persico si trasforma in quello dell’Oman, la grande isola a forma di freccia o delfino di Qeshm compare in alcune riprese dallo spazio della Nasa e dell’ESA, dedicate alla sfumature atipiche dell’entroterra e del vasto mare che la circonda. Eppure le guide turistiche spendono appena una manciata di paragrafi in merito a questa propaggine meridionale dell’Iran, riservando un’attenzione relativamente trascurabile alla sua storia, le attrazioni turistiche ed i tratti di distinzione del paesaggio. Questo perché nella stessa zona geografica, situata lievemente a nord-est e soli 8 Km dalla terraferma, emerge dalle acque un’altra terra di dimensioni assai più ridotte, ma tanto insolita e meravigliosa da essere più volte stata definita come la perla di questo spazio tra i mari, o ancor più accuratamente “gemma” per via del suo latente ed occasionalmente osservabile splendore. Garantito dalla presenza di una quantità di affioramenti di rocce vulcanoclastiche, evaporitiche e metamorfiche mescolate tra loro grazie all’attività tettonica del sale. Di una notevole cupola o diapiro, la cui parte emersa di 42 Km quadrati è gradualmente emersa nel trascorrere di molti millenni, prima di essere spianata dalla forza erosiva degli elementi. Ma non tutta allo stesso tempo e nello stesso modo, tanto da guadagnare un’aspetto tormentato che taluni definiscono marziano, altri semplicemente del tutto fuori dall’ordinario. Luogo naturalmente privo di vegetazione ed acqua potabile, tanto che quest’ultima vi viene trasportata artificialmente tramite un lungo acquedotto dalla costa iraniana, l’isola di Hormuz presenta l’unica “zona verde” di una foresta piantata artificialmente di mangrovie (Avicennia marina) in un qualche momento pregresso della sua storia contemporanea. Eppur da lungo tempo, essa rappresentò una provincia significativa dell’antico impero omonimo di Ormus, rimasto indipendente fino all’epoca medievale per la stessa ragione della già citata sorella maggiore altrettanto visibile dalle banchine dell’antistante città di Bandar Abbas: la collocazione strategica valida a farne un centro d’interscambio commerciale di alto livello, senza costringere le navi ad attraccare su una costa dalle condizioni politiche maggiormente imprevedibili ed incerte. Finalità d’altronde coadiuvata, nel presente caso, dalla popolazione necessariamente ridotta di un luogo tanto privo di risorse gastronomiche e fonti utilizzabili di ristoro. Fatta eccezione, in modo particolarmente distintivo, per la stessa terra su cui vengono poggiati gli stivali, adeguatamente processata e sottoposta a lavorazione, in modo da creare un condimento noto come soorakh o golak da mangiare spesso assieme al pane locale di nome tomshi, che significa “una manciata” (di qualcosa). Essenzialmente un ossido di ferro color ocra a base di ematite connotata dalla halogenesi, ragionevolmente atossico e dotato di un sapore a quanto pare memorabile e privo di termini di paragone. A patto di riuscire a superare le incertezze che derivano dall’utilizzare la vil terra a fini gastronomici, un obiettivo forse più facile da raggiungere in questo luogo rispetto a molti altri del nostro pianeta…

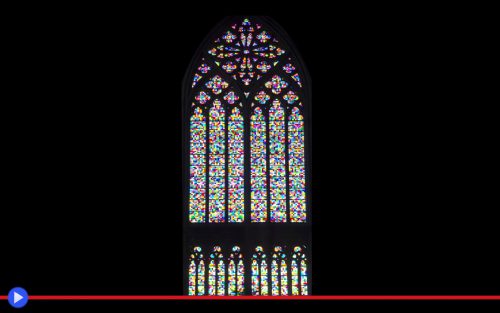

L’incredibile finestra postmoderna fuori dal contesto della cattedrale di Colonia

Voltando l’angolo che porta dall’ingresso della chiesa alla vasta e incommensurabile scenografia della sua navata, il visitatore potrà scorgere qualcosa d’inaspettato. Tra gli altri pilastri sormontati da archi a sesto acuto, in corrispondenza dei fregi ornati di pareti che si perdono nella penombra dei recessi più svettanti, come un milione di farfalle colorate, che paiono risplendere alimentate dal sacro fuoco di un’imperturbabile rivelazione. Soltanto voltandosi, mentre tenta di dare un senso a tale straordinaria visione, egli potrà scorgerne l’origine: la forma immediatamente riconoscibile del tipico finestrone gotico, “riempito” da qualcosa che può essere soltanto descritto come l’immagine di una schermata informatica successivamente a un blocco del tuo PC. Una cascata di pixel variopinti, resi limpidi e splendenti dall’astro diurno che si staglia dietro di loro, almeno in apparenza totalmente privi di alcun tipo di significato. L’opera di un grande artista, forse il maggior pittore vivente, la cui esperienza di vita non potrà più ripetersi, ma anche una particolare situazione di contesto, che per quanto ci è dato auspicare, non DOVRÀ più avere luogo a verificarsi. Semplicemente perché scaturisce dagli abissi più profondi e imperscrutabili della disperazione, pur avendo portato ad alcuni, inaspettati e singolari risvolti positivi.

Tra tutti e tutte coloro che, per fondamentale beneficio dell’umanità, si sforzarono di dare un contributo positivo a quel disastro senza precedenti che fu la seconda guerra mondiale, sussiste una particolare categoria che non viene spesso menzionata nei libri di storia. Sto parlando dei bauhütte o “muratori” secondo l’antica tradizione mitteleuropea, coloro che vivendo all’interno di anguste e instabili capanne sopra il tetto delle cattedrali tedesche, sfidarono con cadenza quasi quotidiana la caduta delle bombe alleate. Nel disperato, ma riuscito tentativo di mantenere intatte alcune delle opere d’arte tangibili più importanti mai lasciate alla posterità indivisa. Vedi un edificio come l’impressionante Kölner Dom (Duomo di Colonia) o ufficialmente Hohe Domkirche Sankt Petrus (La Chiesa Cattedrale di San Pietro) ovverosia semplicemente la chiesa gotica più imponente d’Europa e del mondo. Particolarmente celebre, in taluni circoli, per quella foto del 1944 in cui si erge maestosa ed indefessa in mezzo alle macerie di un’intera città di 700.000 persone, di cui ne restavano a quel punto, secondo le stime più ottimistiche, non più di 50.000. Ivi inclusi i suddetti scalpellini, che persino mentre risuonavano le sirene di allarme per i raid aerei restarono ai loro “posti di combattimento”, estinguendo le fiamme sul nascere e mantenendo l’antico tetto sgombro dai detriti che rischiavano di appesantirlo. Giungendo addirittura, in almeno un caso, a rinforzare un pilastro che era stato danneggiato, grazie all’aiuto di una parte della brava gente di Köln. Quando tuttavia il cappellano cattolico Philip Hannan, giungendo presso la città assieme al resto dell’82° Divisione Aviotrasportata, riuscì a rintracciare l’arcivescovo tedesco Josef Frings, per ottenere un mandato ecclesiastico a protezione e salvaguardia dell’importante edificio, esso appariva già danneggiato in molti aspetti. Il più evidente tra i quali, risultava essere la distruzione di ogni singola vetrata incorporata nelle sue alte mura. Inclusa quella forse più notevole, risalente all’era di completamento dopo circa sei secoli del maestoso progetto architettonico ed originariamente databile al 1863, che sul lato sud commemorava, con un elaborato intarsio di vetri colorati della vastità di 106 metri quadri, l’immagine e l’opera degli antichi Re cristiani dell’Era Medievale a seguire. Un vuoto che avrebbe necessitato, senz’ombra di dubbio, un’attenta pianificazione ed appropriato ripristino alle condizioni originali. Ma poiché una finestra di queste dimensioni costituisce un importante elemento strutturale, ancor prima che decorativo, non sarebbe del tutto fuori luogo affermare che fu necessario fare le cose in fretta, e sommariamente…