L’evento si è verificato all’inizio di maggio ma il video è comparso sul Internet soltanto il 20 del mese scorso e di certo merita di essere condiviso, benché rappresenti, nei fatti, il verificarsi di una casistica tutt’altro che rara per il porto della città di Taranto, principale avamposto della marina presso le tiepide acque del mar Ionio. Un luogo protetto in egual misura dalla conformazione del territorio e la manipolazione dello stesso da parte dell’ingegneria umana, capace di portare alla costruzione del più perfetto bacino al di là di uno stretto ingresso da quello più vasto del Mediterraneo, nonché luogo ove trova posto, sin dal 1865, il principale Arsenale Militare Marittimo del nostro paese. Con vasti bacini di carenaggio tra cui il più grande, uno dei pochi di proprietà dell stato capaci di ospitare, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, la vasta e potente portaerei Cavour, attuale nave ammiraglia della nostra flotta: 244 metri di lunghezza per 27.900 tonnellate di dislocamento, varata nel 2004 e per questo dotata dei più recenti sistemi radar e di armamento. Ma soprattutto concepita, in ogni sua parte, come ponte mobile operativo composto da un gruppo di volo di fino a 36 Harrier Jet tutti di tipo STOVL (decollo breve, atterraggio verticale) date le dimensioni minori rispetto ai titani di tipo CATOBAR (con catapulta di lancio) delle marine statunitense e francesi per un’operatività ispirata, piuttosto, all’esperienza dell’Inghilterra nelle Falklands, durante cui l’efficienza di questo tipo di velivoli fu dimostrata al di là di ogni dubbio all’interno di un contesto bellico moderno. Il che non elimina, d’altra parte, la necessità di mantenersi aggiornati e al passo dei tempi conducendo senza falla all’effettiva necessità ed intenzione di questa particolare visita, incipit di un nuovo capitolo nella storia del grande battello: a partire dalla modifica, di necessità comprovata, del ponte di volo con l’aggiunta di una superficie metallica, per meglio resistere ai superiori impatti strutturali portati dagli più attuali e pericolosi F-35 di tipo B, considerati un notevole passo avanti nella dotazione aerea della Marina. Verso il cui imbarco temporaneo in acque nordamericane, per le prove tecniche prima della consegna di un nuovo lotto prevista entro la fine dell’anno, la nave si sta spostando proprio in questi giorni, portando a coronamento un’operazione resa tanto più problematica e complessa data la coda del periodo Coronavirus che stiamo ancora vivendo.

Una visione significativa dunque, nonché una scena memorabile, mentre la prua rialzata con la rampa di decollo di tipo skyjump (tipica caratteristica delle portaerei STOVL) si staglia contro la riconoscibile sagoma del castello Aragonese, strettamente connesso all’opera di restauro di Re Ferdinando nel 1492 benché strutture simili, in questo luogo dall’alto valore strategico, fossero esistite fin dall’epoca dei Bizantini. Benché l’unione della Città Vecchia situata sull’isola dall’altra parte dell’istmo verso il cosiddetto Mar Piccolo fosse stata realizzata soltanto nel 1887 grazie alla creazione del ponte di San Francesco di Paola dell’ing. Giuseppe Messina, capolavoro ingegneristico per l’epoca dotato in origine di un sistema di contrappeso ad acqua, sostituito soltanto verso la metà del secolo successivo con il motore di tipo elettrico fornito dalle Officine di Savigliano. Senza modificare, tuttavia, il suo principio di funzionamento, basato sulla rotazione delle due metà in direzioni parallele al molo in un periodo di circa 30 minuti, ogni qualvolta una nave sufficientemente grande richiede l’ingresso all’area protetta del porto per effettuare l’approdo o accedere alle strutture dell’Arsenale. Imbarcazioni come l’indubbiamente ingombrante portaerei Cavour…

aerei

J-21, il drago a due code che protesse la Svezia volando al contrario

Sparita era l’epoca in cui difendere un paese poteva trarre beneficio da una serie di princìpi inerentemente diversi da quelli dell’attacco, come costruire bunker, fortificazioni, predisporre in anticipo l’artiglieria. Nel bollente 1941, una Svezia relativamente piccola e indifesa guardò verso meridione, ai territori d’Europa battuti da carri armati e bombardamenti a tappeto, scoprendo una guerra in cui soltanto la disposizione preventiva di strumenti, sufficientemente difficili da contrastare, avrebbe potuto permettere di mantenere intatti i propri marittimi e montagnosi confini. Già, il paese di Stoccolma rimasto intonso, proprio in forza del suo inaccessibile territorio eppure sempre vulnerabile, in ogni momento, a possibili mosse ostili provenienti dall’azzurro cielo. Così in quell’anno fatidico, non più soddisfatti degli antiquati mezzi di produzione italiana e americana che aveva in dotazione, i vertici delle Flygvapnet (Forze Aeree) guardarono all’interno ed in particolare verso la Svenska Aeroplan AktieBolaget, la compagnia che oggi conosciamo soprattutto tramite l’acronimo di SAAB, principale conglomerato nazionale voluto dal governo e attivo all’epoca nel campo della produzione aeronautica e non solo. Entro cui, in un pool di talenti prelevati da una serie di officine indipendenti che avevano proposto prototipi verso l’intera decade degli anni ’20 lavorava un certo ingegnere di nome Frid Wanstrom, di cui Internet non offre particolari informazioni al di là del nome. Ciò che possiamo desumere a suo proposito, tuttavia, era il coraggio di remare contro i presupposti pre-esistenti seguendo sentieri progettuali del tutto inusitati. Vedi quello, per l’appunto, dei primi studi che avrebbe condotto in quei mesi per un monoplano basato sul motore inglese Bristol Taurus, le cui basi principali del design sarebbero state una configurazione a doppia coda e l’impiego di una configurazione a spinta, per offrire la migliore visibilità possibile al pilota e disporre una maggiore quantità di armi nel muso dell’aereo. Idee piuttosto inusuali anche se prese singolarmente, ma che una volta unite avrebbero creato uno degli aerei dalla sagoma maggiormente riconoscibile dell’intero conflitto mondiale. Il J21 o semplicemente Saab 21, come venne deciso di chiamarlo, era tuttavia destinato ad attraversare un periodo di perfezionamento sul tavolo da disegno che avrebbe visto la sostituzione dell’impianto motoristico dapprima con l’americano Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp, un modello radiale, quindi con una versione profondamente riveduta e corretta del più recente Daimler-Benz DB 605B in linea, dispositivo tedesco capace di erogare 1.475 cavalli benché sfortunatamente prono a surriscaldarsi. Fin dal primo volo del prototipo, compiuto non prima del 30 luglio 1943, quindi, la creatura di Wanstrom si pose di fronte agli occhi degli spettatori come un sofisticato e temibile caccia multiruolo, idealmente capace di dare filo da torcere alla maggior parte dei potenziali rivali prima della fine della più grande guerra che il mondo avesse mai conosciuto.

Ciò detto, il primo exploit volante dell’apparecchio si rivelò quasi disastroso, con il pilota sperimentale Claes Smith che, dimenticando di impostare i flap nella posizione e corretta, riuscendo a sollevarsi solo dopo la fine della pista e riportando danni significativi al carrello, dopo aver colpito in pieno la recinzione di una fattoria antistante. Fortunatamente tuttavia, in forza dell’affidabile configurazione a triciclo di detto implemento, il prototipo riuscì ad atterrare senza particolari conseguenze, aprendo la via verso quello che sarebbe diventato, probabilmente, il più iconico e memorabile aereo svedese di tutti i tempi…

Progetto Zveno, la portaerei russa in volo tra le due guerre mondiali

Era il 10 agosto del 1941 quando, in una giornata ragionevolmente priva di nubi, le guardie tedesche impegnate a difendere il ponte di Re Carol I sopra il fiume Danubio nella Romania soggetta ad occupazione videro avvicinarsi da oriente una sagoma del tutto inaspettata: larga e dalle ali oblique, come un Tupolev TB-3, ma dotata di una coppia di preminenze al di sotto di quest’ultime, stranamente rassomiglianti a due aerei di dimensioni sensibilmente inferiori. Mentre si apprestavano a spostarsi presto i posti di combattimento, composti primariamente da mitragliatrici di vario calibro e Flak 88, qualcosa di strano avvenne innanzi ai loro occhi, intenti a sorvegliare il cielo con indubbia preoccupazione: il grosso bombardiere, virato in senso diagonale rispetto al suo obiettivo, aveva ora rallentato, mentre quelli che si rivelarono possedere la carlinga corta e tozza di due cacciabombardieri I-16 si erano staccati dai piloni di supporto, procedendo in linea retta verso di loro. Situati ad una quota sufficiente da sfuggire al fuoco di sbarramento fino a circa 3-4 Km di distanza, i due piccoli aerei iniziarono quindi una lunga picchiata quasi verticale, chiaramente frutto di lunghe sessioni di addestramento da parte dei piloti. Fu quello il momento, assolutamente terrificante, in cui le guardie dotate di una vista migliore notarono qualcosa sotto quelle forme: le grosse bombe, semplicemente troppo pesanti per poter venire sollevate al momento del decollo da simili velivoli, pronte ad essere sganciate contro una simile struttura strategicamente fondamentale, parte dell’oleodotto Ploieşti-Constanța usato per rifornire i loro commilitoni parte dell’offensiva che stava iniziando a diventare nota come il Fronte Orientale. Tentando di prendere la mira con la massima attenzione, i soldati fecero il possibile per prepararsi all’impatto…

Tsirk Vakhmistrova (Цирк Вахмистрова) erano soliti chiamarlo in modo semi-serio, ovvero “Il circo di Vakhmistrov, dal nome dell’ingegnere posto a capo di un suo bureau, secondo l’usuale prassi sovietica, che aveva scelto di rispondere ad un’esigenza da lui principalmente percepita nel 1931, per creare la perfetta unione tra aereo d’attacco e un imponente velivolo dall’altrettanto lunga autonomia. In altri termini, una portaerei alata: qualcosa che in svariate nazioni, attraverso l’ultima coppia di decenni, diversi suoi colleghi avevano perseguito attraverso metodologie diverse, tutte in grado di condurre senza falla allo stesso strumento del dirigibile, l’unico apparecchio volante considerato sufficientemente grande, nonché stabile, da poter lanciare o recuperare un aeroplano in volo. Ciò che gli inglesi della Royal Navy non potevano ancora affrontare con intento risolutivo nel 1918 dell’aeronave Classe 22 pensata per portare dei biplani Sopwith, era la limitante vulnerabilità di un simile apparato in territorio nemico, dovuta all’inerente velocità di movimento ridotta nella maggior parte delle circostanze d’impiego. Né del resto gli americani avrebbero tentato di risolvere il problema nel 1932, con il dirigibile USS Akron adibito al lancio e recupero di Curtis F9C Sparrowhawk. Mentre Vakhmistrov poteva ben dire di possedere, nel profondo della propria mente, un’idea degna di trovare un’effettiva e contrapposta realizzazione…

L’aereo con più di 100 anni e il doppio esatto delle ali

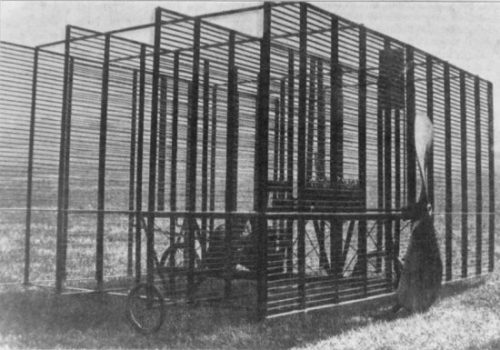

Dal momento in cui nel 1903 i fratelli Wright avevano effettuato il loro primo storico volo a motore presso il colle Kill Devil, 6,4 Km a sud di Kitty Hawk, l’istituzione del museo dello Smithsonian tardò a riconoscere tale fondamentale traguardo. Insistendo nell’affermare che pochi mesi prima l’inventore Samuel Pierpont Langley, amico personale dell’allora segretario Charles Walcot, avesse già conseguito risultati pioneristici col suo Aerodrome, bizzarra macchina volante a quattro ali. Dibattiti simili, nel resto, mai ebbero modo di verificarsi in Inghilterra, dove l’unico personaggio di Horatio Frederick Phillips (1845-1912) fu riconosciuto, fin da subito, come primo realizzatore del sogno di volare con oggetti più pesanti dell’aria. Era già il 1907, del resto, quando la sua Flying Machine si staccò da terra a Statham, presso il suo stesso quartiere natìo di Londra. Ben pochi osservatori moderni, tornati a quel secolo mediante l’uso di una macchina del tempo, sarebbero stati tuttavia pronti a riconoscere un aereo in tale straordinario implemento in legno dalla forma poligonale, con oltre cinquanta ordini di ali ripetuti due volte per lato. E un propulsore ad elica da 2,6 metri di diametro, tirato innanzi da un motore in linea a sei cilindri in maniera non dissimile dalla maggior parte degli avveniristici velivoli di quei giorni.

Chi fosse esattamente costui, del resto, la storia sembrerebbe ricordarlo solo in parte, con il padre armaiolo e una passione per l’aeronautica che l’avrebbe condotto, pur in assenza di educazione formale, presso la Reale Società Aeronautica di Londra all’età di soli 27 anni, con in mente un’idea capace di cambiare i presupposti di questo nascente campo dell’ingegneria e ricerca. Phillips credeva fermamente, infatti, che il sistema allora in uso per lo studio dell’aerodinamica, consistente di rudimentali stanze con ventilazione indotta e il sistema ancor più approssimativo del twirling arm, nient’altro che un elemento girevole con attaccato un modello “volante” a una sorta di lancetta orizzontale, non potesse in alcun modo fornire un quadro generale degno di essere impiegato a fini di studio. Così egli chiese, e in qualche modo straordinario ottenne, i fondi necessari per costruire un nuovo modello di tunnel vento basato sulla forza del vapore, che risucchiando l’aria consentiva per la prima volta di controllare l’intensità della pressione necessario a studiare il movimento dei corpi usati come modello. Strumento grazie al quale, in breve tempo, scoprì un qualcosa che avrebbe cambiato la storia: la maniera in cui il tipo di ali considerate ideali a quel tempo grazie alle ricerche del membro fondatore Francis Wenham, piatte e larghe, non rappresentassero in alcun modo la soluzione ideale per incrementare la portanza del mezzo di trasporto tanto lungamente auspicato. Riuscendo a raggiungere dei risultati sensibilmente migliori tramite l’impiego di superfici convesse al di sopra del profilo di tali componenti, che aumentando la velocità del flusso corrispondente (vedi principio di Bernoulli) ne diminuivano la pressione. Il che a sua volta generava il vortice proficuo, capace di spingere l’aria sotto l’ala verso l’alto e sollevandola, auspicabilmente, assieme all’ipotetica figura dell’aviatore. Gradualmente un simile concetto, attraverso l’innata capacità intuitiva degli ingegneri, venne ripreso in giro per il mondo diventando lo standard di fatto del sistema ideale per agevolare la progressione di una qualsivoglia tipologia di macchina volante. Non soddisfatto di ottenere unicamente tale riconoscimento, tuttavia, Phillips aveva deciso che avrebbe creato una sua personale macchina volante, intraprendendo un percorso che lo avrebbe portato straordinariamente lontano…