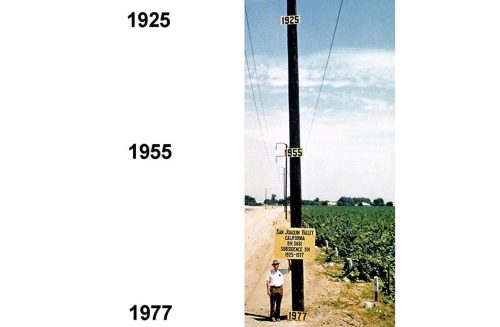

In un’immagine che ha circolato lungamente sui settimanali, per poi diventare un classico sul tema dell’ambientalismo negli ambienti di Internet, un agente dei servizi territoriali statunitensi è stato fotografato di fronte a un palo della luce nella Central Valley Californiana. Un cartello appeso ad esso, coadiuvato da una serie di indicatori cronologici che ne marcano le altezze successive, spiega come l’altitudine di tale oggetto indichi il livello del terreno attraverso il trascorrere degli anni: a 9 metri, l’equivalente di un palazzo di tre piani, è indicato chiaramente il numero “1925”. A 4,5 la dicitura riporta invece “1955”. E soltanto in corrispondenza dei piedi del soggetto umano campeggia finalmente l’anno in cui è stata scattata la fotografia, “1977”. Tutto molto chiaro in senso metaforico, benché risulti difficile a questo punto accantonare la domanda: cosa è successo esattamente in questo luogo, perché l’equivalente di millenni di subsidenza possa essersi verificato in poco più di mezzo secolo, scoprendo strati territoriali sufficienti a rivelare in altri luoghi intere città di civiltà risalenti all’epoca in cui le antilocapre ancora percorrevano il tragitto interstatale della contea di Kern? In un vortice d’ipotesi possibili, basate sull’inferenza o il ripercorrere degli eventi geologici passati, emerge dunque l’unica possibile interpretazione dello svolgersi dei fatti: l’uomo. È capitato l’uomo. Ed il suo modo inalienabile, impossibile da contenere di cercare l’utile sentiero in ogni singolo momento della propria partecipazione ai processi di modifica del territorio, verso copiosi approvvigionamenti di uva, verdure, pascoli per bovini e soprattutto mandorle, un’industria redditizia quanto notoriamente “assetata”. Così è innegabile come tra tutte le fonti di rifornimento agricolo a disposizione delle genti statunitensi, questa lunga striscia verde che si estende tra Redding e Bakersfield, correndo parallela alla costa dello Stato Dorato all’ombra dei massicci che formano la Sierra Neveda, il Klamath ed il Cascade Range costituisca di gran lunga la più importante, pur considerando l’aridità inerente di questo intero territorio nordamericano, soggetto ad una quantità di pioggia annuale esponenzialmente inferiore al “clima caldo mediterraneo” in cui rientra sulla base della classificazione Köppen utilizzata dal finire del XIX secolo. Il che non ebbe modo di costituire un problema necessariamente degno di nota, nei primi anni successivi alla colonizzazione del lontano Ovest, quando s’iniziò a scavare pozzi sufficientemente profondi da poter accedere alle copiose quantità di acqua nelle falde sotterranee, continuamente approvvigionate dalla discesa delle acque scongelate periodicamente sopra le montagne antistanti. Almeno finché come i nani a Moria nella celebre narrazione tolkeniana, gli agricoltori intenti a trarre il massimo profitto non scavarono troppo a lungo ed in profondità. Abbandonando ogni proposito, del resto mai realmente entrato a far parte della conversazione, in merito alla sostenibilità futura delle proprie attività generazionali…

valli

26 milioni di mattoni e le circostanze in grado di rendere immortale un ponte

“Fui costruita senza l’utilizzo di tecnologia moderna” esordisce l’immagine memetica della Via Appia Antica su Facebook, condivisa dall’uomo medio che non riesce a smettere di pensare all’Impero Romano “E sono ancora esattamente come il giorno in cui mi hanno inaugurato.” Seguita dal controllo per comparazione di una strada contemporanea: “Ingegneri laureati hanno firmato il mio progetto.” E qui, l’asfalto ricoperto da crepe e difformità e buche: “Guardatemi adesso.” Ah, i bei tempi andati! La realtà d’altronde è che costruire una strada fatta per durare non è necessariamente difficile a patto di seguire determinate linee guida. Giacché il senso comune, un tempo fondamento delle professioni tecniche di tipo più diverso, è perfettamente in grado di farci capire cosa può resistere per decadi, generazioni o persino secoli a venire. I problemi cominciano, di loro conto, quando le infrastrutture iniziano ad essere impiegate DAVVERO. Quante tonnellate di veicoli attraversano, oggigiorno, un importante punto di collegamento tra due province? E quanti solevano farlo prima dell’invenzione dei veicoli a motore? Una domanda che diventa tanto maggiormente significativa, nel momento in cui un degno svincolo conduce all’inizio di un ponte. Ove la massa soverchiante si trova ad essere affiancata dalla stessa forza di gravità, nel tentativo di rovesciare le aspirazioni e aspettative dei costruttori alle origini della contingenza. Considerazione non semplice da soddisfare. E che porta talvolta all’estensione delle tempistiche necessarie alla risoluzione di un particolare problema.

Ad esempio: era almeno dall’inizio del XIX secolo che nello stato tedesco della Sassonia si era percepito il bisogno di costruire una ferrovia in grado di collegare Lipsia ad Hof, e per suo tramite Norimberga. Una missione almeno in apparenza impossibile, a causa della profondità e ripidità della valle del fiume Göltzsch, da cui nessuna locomotiva a vapore avrebbe potuto risalire nello stesso modo in cui era discesa. E un ponte, che avrebbe dovuto essere alto 78 metri e lungo 574, appariva semplicemente al di là della portata dell’ingegneria corrente. Questo almeno finché osservando le strutture comparabili costruite nelle successive decadi in Inghilterra, Francia ed altri paesi d’Europa, alla compagnia ferroviaria Sassone-Bavarese non venne in mente di indire un concorso. Era il 27 gennaio del 1845 quando per l’offerta di 1.000 talleri al vincitore, ben 81 aspiranti progettisti si presentarono di fronte a una commissione guidata dal rinomato professore di architettura di Dresda, Johann Andreas Schubert, andando tutti incontro ad rifiuto per lo più categorico. La ragione era presto detta: di fronte alla necessità di dare la certezza che tali proposte potessero durare nel tempo, egli non poté offrire tale garanzia in tutta coscienza per nessuno dei casi vagliati. Finché in parte esasperato, in parte ispirato dalla situazione, non consigliò di dividere il premio tra quattro delle idee migliori. Prima d’impiegarle come punto di partenza per la SUA idea di come dovesse essere costruito il viadotto del Göltzsch. Il che avrebbe finito per richiedere ulteriori mesi di calcoli e approfondimenti, visto l’approccio totalmente innovativo da parte di Herr Schubert di un processo di sua esclusiva invenzione. Quello che oggi siamo soliti chiamare analisi strutturale, o calcolo statico delle forze in gioco…

Cartoline geotermali dalla valle del muschio bernoccoluto

Effettivamente inserita da una pluralità di studi scientifici come regione dal più alto numero di paesaggi lunari, marziani o affini a vari altri corpi celesti del Sistema Solare, la regione al confine del subcontinente nota come Ladakh (dal tibetano La dwags – “Terra dei Passi Montani”) può presentare determinati scorci che, nelle appropriate circostanze, lasciano pensare ai luoghi tipici della fantascienza speculativa. Quanto dovrebbe essere lontano un mondo, d’altra parte, affinché la propria superficie possa presentarsi prevalentemente ricoperta di un terreno verdeggiante ricorsivo, con una pletora d’ondulazioni dal diametro medio di 30-40 cm inframezzate dall’occasionale formazione dendritica sputacchiante acqua a una temperatura prossima alla vaporizzazione? Il tutto sullo sfondo di quelle che sembrano brulle colline del colore della cioccolata (pur costituendo gli imponenti massicci del tetto del mondo) contrastanti come la scenografia di un dramma teatrale. Caratteristiche del paesaggio capaci di racchiudere, per l’appunto, la vastità disabitata dell’altopiano di Puga (dal tibetano Pug-ga – “Fine delle Montagne”) comunemente definito come una valle nonostante l’altitudine di 4.300 metri e la totale assenza di un significativo corso fluviale. E strade a parte una soltanto, finalizzata a collegare i distanti e poco popolosi insediamenti di Thukje e Sumdo. Volendo giudicare un tale ambiente sulla base della sua distanza da qualsiasi agglomerato densamente abitato, si potrebbe dunque giungere alla conclusione di essere dinnanzi ad uno degli ultimi luoghi effettivamente disabitati del pianeta Terra. Il che costituisce certamente un bene, vista l’occasionale presenza nonostante ciò di entusiastici produttori del tipico materiale odierno internettiano, inclusivo dell’obbligatorio “video con donna che cammina di spalle”, ulteriormente connotata in questo caso dalla complicata deambulazione, incespicando lievemente, tra le preminenti formazioni di un così singolare paesaggio. In un ragionevole disinteresse nel mantenimento della copertura immacolata di quel muschio, ma tant’è. D’altronde qui sembrano farlo tutti quanti, almeno a giudicare dalla quantità di video reperibili online, diversamente da quanto avviene ad esempio per le simili collinette thufur di taluni recessi d’Islanda. Terra agli antipodi, senz’altro, eppure caratterizzata in molti luoghi dallo stesso fondamentale tratto geologico di riconoscimento: un’attività vulcanica nascosta e sotterranea, ma potenzialmente utile allo sfruttamento energetico da parte dell’uomo, più volte valutato dall’amministrazione territoriale del Ladakh e fino ad oggi fortunatamente (?) in attesa delle giuste condizioni economiche e situazionali al fine di essere implementato presso questi impareggiabili lidi…

La maschera mediterranea della mantide sottile dai molti colori

Territorio al centro della colonizzazione umana fin da tempi relativamente antichi, tramite l’aggregazione dei gruppi sociali che un giorno avrebbero portato a civiltà, insediamenti agricoli e un giorno alle metropoli contemporanee, l’Europa non conosce più quel tipo di foreste selvagge, praterie incontaminate o vere e proprie oasi biologiche, che ancora sopravvivono in mezzo ai confini di altri continenti del nostro affollato pianeta. Il che non significa, necessariamente, che la natura più selvaggia si sia totalmente ritirata dai nostri lidi, lasciando posto solamente ad animali domestici o egualmente privi di originalità circostanziale, quali gatti, cani, qualche ragno, piccioni. Il fatto che un’atipica o notevole presenza possa essere soltanto definita come “rara” dovrebbe forse farcela declassare come meno rappresentativa di un particolare ambito geografico? Dipende. Molti entomologi dei nostri giorni, di loro conto, sono pronti a entusiasmarsi e sfoderare gli strumenti tassonomici dell’analisi più approfondita, ogni qual volta si ritrovano in un prato assolato delle nostre terre. Soltanto per scorgere, con la coda dei propri sguardi, una presenza filiforme che ritmicamente oscilla avanti e indietro, avanti e indietro quasi fosse un rametto vegetale fatto muovere dal vento. “Sono foglia, sono foglia. Sono solamente una foglia!” Sembra dire come un mantra la Empusa pennata o mantide a testa di cono, o ancora “diavoletto” per l’aspetto alquanto aggressivo dei suoi tratti somatici geometricamente appuntiti. Non che il nome scientifico risulti necessariamente rassicurante, essendo preso in prestito direttamente dalla mitologia greca, con riferimento alle mostruose ancelle della Dea notturna Ecate, succhiatrici mutaforma del sangue dei viaggiatori. Un po’ come la portatrice che non supera i 10 cm di quel nome, nel suo piccolo, costituisce il terrore in paziente attesa d’insetti volanti o deambulatori, rapidamente catturati con un gesto calibrato dei due arti raptatori frontali, che ricordano l’approssimazione biologica di falci fatte per distruggere qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Mentre per quanto concerne la qualifica nominale di pennata, essa è facilmente rintracciabile all’aspetto delle antenne particolarmente visibili nel maschio, ma presenti anche nella femmina, caratterizzate dalla forma simile alle venature di una foglia. Un prodotto funzionale dell’evoluzione, utile a rilevare l’emissione feromonica dell’altro sesso, facilitando e velocizzando l’essenziale processo di accoppiamento. Il che apre la strada a un’importante tratto di differenziazione di questi animali, rispetto allo stereotipo che gli viene comunemente attribuito: sto parlando della quasi totale assenza della pratica del cannibalismo, ai danni del partner di dimensioni minori subito dopo l’accoppiamento, notoriamente praticato dalla femmina nel caso di molte specie cognate. Quasi come simili presenze, avendo preso nota dello stato non propriamente iper-solido della loro popolazione in costante calo (nonostante la classificazione nominale di specie LC – “Non a rischio”) le mantidi avessero imparato a conservare per quanto possibile la vita dei propri simili. Ma non quella delle vittime designate al sopraggiungere, giorno dopo giorno, dell’ora di pranzo…