Ha fatto notizia, più volte nel corso degli ultimi anni, il percorso di approfondimento compiuto dalla vulcanologa dell’Università del Queensland Teresa Ubide Garralda, studiosa incline a investire i propri sforzi nella ricerca del sistema, lungamente giudicato una chimera, per riuscire in qualche modo a prevedere l’insorgenza e le modalità di un’eruzione vulcanica. E con ottime ragioni, vista la quantità d’insediamenti umani nati attraverso i secoli e millenni sotto le pendici di quel tipo di massicci montuose, pericolose valvole di sfogo dell’implacabile mare di fuoco che scorre sotto i nostri piedi. Un tipo di approfondimento scientifico, quest’ultimo, che prende vita dallo studio di fenomeni del tutto naturali e proprio per questo, dipendente dall’incontrollabile verificarsi dell’ennesimo potenziale disastro mai annunciato. Così nel 2018, lavorando sulle pendici dell’Etna, ella ebbe l’occasione di raggiungere un più elevato livello di comprensione dell’attività magmatica mediante l’osservazione approfondita dei minuscoli cristalli o microcrysts contenuti nel magma siliceo, destinato a scorrere sulle pendici una volta liberato nell’atmosfera il gas che l’ha portato ad emergere in superficie. E di nuovo ad osservare, all’inizio di quest’anno, il comportamento e la composizione del melt (roccia semi-liquida) fatta scaturire dal pericoloso vulcano neozelandese Taranaki, una possibile nuova strada di approfondimento verso l’acquisizione di dati storici in merito al comportamento di un tale sito, luogo di una potenziale catastrofe pliniana degli anni a venire. Il che ci porta alla svolta di questo particolare sentiero della conoscenza, compiuta in tempo per la pubblicazione soltanto nella scorsa settimana della nuova prospettiva ottenuta durante il periodo di disastrosa attività effusiva del Cumbre Vieja nelle isole Canarie, durata 85 giorni tra il 19 settembre e il 13 dicembre del 2021, consistente in copiose colate laviche capaci di causare danni a 1.000 ettari dell’isola di La Palma e con essi 3.000 edifici costruiti dall’uomo. Benché offrendo l’opportunità, per la sua progressione relativamente lenta, di evacuare la popolazione finendo per costare la vita solamente ad un singolo, sfortunato individuo. Un’opportunità particolarmente rara d’altra parte, in funzione della sua lunga durata, per comprendere l’evoluzione di questi fenomeni nel tempo ed impiegare nuovi approcci utili a comprenderne i segni rivelatori. Come ampiamente delineato nello studio della Dott.ssa Ubide assieme alla sua equipe internazionale, che in questo frangente ha scelto di mettere in campo un nuovo tipo di strumento nella guerra conoscitiva delle scienze applicate al più temuto dei disastri provenienti dalle remote profondità terrestri. Niente meno che la luce stessa, concentrata grazie a un fascio di fotoni dritta verso il punto e nesso principale della problematica di rilievo…

sottosuolo

Nuota nella sabbia il piccolo assassino cieco dei deserti australiani

La biologia nei dintorni di Uluru, l’imponente roccia sacra per i popoli aborigeni, ha sempre assunto proporzioni e metodologie di sopravvivenza fuori dal comune. Per le alte temperature, la bassa umidità e la scarsità di cibo, ma anche il pregresso isolamento genetico di un’intero continente, straordinario ricettacolo di soluzioni e strade alternative scelte dall’evoluzione animale. Potrà perciò sorprendervi, la reazione che un abitante dell’Africa Meridionale trasportato in questo ambiente potrebbe avere, ritrovandosi a contatto con una delle creature locali più bizzarre in senso generale, eppure in grado di suscitare in lui l’immediato senso della nostalgia di casa. Ciò in quanto esiste una palese convergenza di fenotipi tra la “talpa” dorata del suo luogo d’origine (fam. Chrysochloridae) ed il predatore sotterraneo d’artropodi tipico del continente d’Oceania, similmente dimensionato, del tutto paragonabile nella colorazione e nei comportamenti dimostrati nel corso della sua semplice, ma interessante esistenza. Che ciononostante può essere individuato nelle due specie facenti parte del genere Notoryctes, famiglia Notoryctidae, costituenti le uniche rappresentanti di un ramo particolarmente isolato del grande albero della vita, situato ai margini di quello dei marsupiali. Per il possesso di una piccola tasca rivolta all’indietro e capace di contenere fino a due figli alla volta, almeno finché non riescono a raggiungere l’indipendenza. Il che ci induce a desumere, tutto considerato, che la forma più efficiente in luoghi come questi possa essere individuata in un tubo peloso della lunghezza di 12-16 centimetri con corta coda finale, dal naso sensibile e del tutto privo di aperture oculari, le forti e corte zampe anteriori dotate di possenti artigli per scavare sottoterra il proprio percorso verso la soddisfazione gastronomica e la salvezza. Organismo estremamente specializzato, sotto ogni aspetto ed al tempo stesso dotato di una spontanea predisposizione alla furtività, tanto che risulta rara e preziosa l’opportunità di vederlo, pur trattandosi secondo studi di settore di una presenza tutt’altro che rara o a rischio di estinzione. Di cui è stato calcolato come, a parte le comunità maggiormente isolate dei popoli indigeni australiani, gli avvistamenti registrati dalla scienza superino raramente la quantità media di un l’anno, spesso con notevole copertura mediatica ed entusiasmo da parte del mondo accademico interessato all’argomento. E non vi sorprenderà sapere come a questo punto, pur tenendo conto degli sforzi pregressi, siano molto pochi i dati a nostra disposizione sul tema del comportamento, la metodologia riproduttiva, lo stile di vita e l’approccio risolutivo ai reiterati problemi del quotidiano da parte di questo carnivoro sorprendentemente abile nell’antica e imprescindibile arte della predazione…

L’elicottero in casa, ingombrante scarabeo che ricompare a fine maggio in mezza Europa

È l’esperienza spesso ripetuta del suono improvviso, proveniente dai soffitti delle nostre abitazioni. Come il ronzio di un dittero, parecchie volte amplificato, la cui forma d’onda tende a trasformarsi nella progressione rapida di qualche istante. Ben presto seguìto, nelle ore della prima serata, dall’impatto di qualcosa d’imponente, impressionante, contro il vetro variopinto del televisore. Non che al rapido protagonista volatore interessasse, in alcun modo, il contenuto delle immagini prodotte nella scatola in questione! Piuttosto che la luce in quanto tale, fonte prototipica di vita e il segno di una valida opportunità di migliorare l’andamento dei minuti a venire. L’esistenza d’altra parte non è complicata, per un membro adulto del triplice genere Melolontha, coleottero comunemente noto con il termine di cockchafer o “maggiolino”: tutto ciò che occorre fare, successivamente all’emersione, è andare incontro a un esemplare del sesso opposto. Facendosi trovare grazie all’emissione feromonica, nel caso delle femmine, o brandendo come un’arma il paio di attraenti antenne a forma di ventaglio possedute dal suo partner elettivo, un forte maschio per il resto indistinguibile dalla signora. Non che l’assenza di quest’ultimo elemento, così utile ad effettuare un riconoscimento, possa risultare sufficiente a far passare inosservati questi artropodi coperti di chitina delle dimensioni massime 25 mm. Abbastanza, in altri termini, da coprire quasi totalmente l’unghia al termine di un dito umano. Dove si ritrovano, talvolta, nel corso di questa frenetica esistenza, in ogni luogo dove sembrano tornare ad intervalli regolari, circondando ed inseguendo tutto ciò che non riescono istantaneamente a capire. Particolarmente celebre è d’altronde, e tanto spesso raccontata, l’esperienza di trovarsi sulla rotta di uno di loro. Finendo per subire l’impatto di un simile proiettile in pieno volto o le sensibili pareti del cranio umano. Fastidioso? Senz’altro. Così come narrano, nel corso degli ultimi giorni, gli annuali e ricorrenti articoli di vari testate inglesi, per l’annuale ricorrenza non particolarmente nota agli abitanti delle grandi città. Questo perché il cockfacher, rispetto all’epoca del Medioevo, ha visto i propri numeri diminuire in modo esponenziale, principalmente a causa dell’impiego sistematico di pesticidi. Fino a una tangibile inversione di tendenza, nel corso dell’ultimo ventennio, per l’introduzione di regolamenti più stringenti nella conservazione del sempre più prezioso ed insostituibile ambiente naturale. Un grande cambiamento dei presupposti, rispetto all’anno del 1312, quando presso la città papale di Avignone venne istituito un formale processo a carico dell’invadente hanneton, intimando ai membri della specie di tornare quanto prima dall’infernale regno da cui erano provenuti. Se non che alla prevedibile palese indifferenza degli scarabei, non restò altro da fare che eseguirne una spietata condanna a morte. Molto meno efficace di quanto si potrebbe tendere a pensare, in un’epoca in cui l’unico approccio disponibile era quello di dare la caccia, e schiacciare, la forma adulta di queste creature. Letterale punta di un’iceberg, sotterraneo ed invisibile, prevedibilmente pronto a ritornare ogni qual volta il clima fosse favorevole alla propria principale prerogativa: mangiare, riprodursi, morire. In una folle cavalcata in grado di durare al massimo un mese e mezzo…

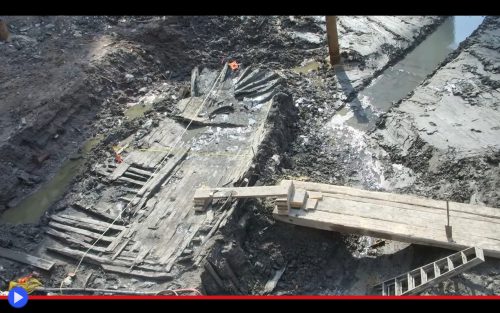

I resti della nave di 200 anni ritrovata sotto le macerie di Ground Zero a New York

Così tanto simile ad un essere vivente riesce ad essere un moderno agglomerato urbano, come un ingombrante Leviatano di cemento e vetro, che la parte verso cui possiamo volgere lo sguardo costituisce nella pratica sostanza solamente la metà dell’equazione. Mentre uno scheletro sepolto, nascosto nel terreno stesso che ne incorpora e nasconde i segreti, si estende speculare verso l’invisibile sottosuolo. E se qualcosa accade sotto l’incombente luce dell’astro solare, conseguentemente può riflettersi al di sotto. Con conseguenze, molto spesso, assai difficili da prevedere. Non è forse proprio questa la maniera in cui dopo il terribile attentato dell’11 settembre 2001, al crollo dei palazzi da cui conseguì una significativa perdita di vite umane, il mondò cambiò per sempre e assieme ad esso, la città colpita della Grande Mela… Creando onde concentriche destinate a propagarsi nella percezione culturale del mondo, i suoi sistemi, i metodi di comunicazione. Ed anche, in quelle strade ricoperte di polvere e macerie, dove fosse logico scavare, e cosa ne potesse emergere di fronte all’indistinta percezione del senso comune. Vedi il modo in cui i mezzi pesanti dei cantieri entrarono a far parte a pieno titolo della popolazione di Manhattan per oltre un decennio, mentre con le loro benne si trovavano a varcare la membrana della superficie per com’era stata lungamente definita dall’evidenza. E verso la fine di luglio del 2010, tra la terra ed i detriti del sottosuolo, videro riemergere qualcosa di oblungo e… Legnoso. Parti, se vogliamo, di un qualcosa di eccezionalmente significativo all’interno del panorama pregresso di New York City. Niente meno che un’imbarcazione, completamente sepolta in un presumibile momento antecedente del percorso storico umano. Lungo il percorso, per essere più precisi, dell’attuale Washington Street situata dove al tempo sussisteva unicamente l’acqua ragionevolmente trasparente dell’Hudson River. Prima che l’intraprendenza degli antichi costruttori di questa svettante meraviglia urbana dei moderni non portasse, attorno alla metà del XIX secolo, ad estenderne la pianta costruendo vaste piattaforma di terra reclamata. Ovvero accumuli nell’acqua della baia di vaste quantità di materiali, rifiuti e perché no, l’occasionale imbarcazione dismessa, idonea fornitrice di massa inerte e largamente idonea ad essere riutilizzata in una simile maniera. Una situazione tanto simile a quella degli scavi archeologici che tendono a fermare tanto spesso i lavori negli antichi agglomerati d’Europa, ma che risulta di sicuro più rara nell’appropriatamente denominato Nuovo Mondo, oltre a sollevare in quel frangente il ragionevole antefatto di un complicato mistero. Che avrebbe iniziato a palesarsi con la misurazione e datazione del relitto, tali da sottolinearne una latente difficoltà di classificazione…