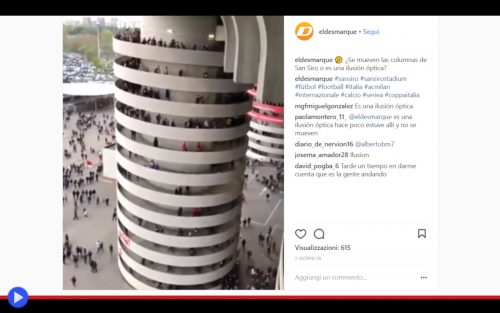

La mente e l’occhio umano: due parti della stessa macchina il cui funzionamento, la maggior parte delle volte, risulta essere misterioso. O quanto meno, sembra operare attraverso sentieri poco chiari, come in tutti quei casi in cui si può osservare un qualcosa, per innumerevoli volte, senza notare alcunché possa definirsi fuori dall’ordinario. Finché un giorno all’improvviso, per la convergenza di una serie di fattori o il sussistere di un particolare stato d’animo, la verità appare lampante, scardinando ogni certezza che precedentemente avevamo dato per una labile ovvietà. Sta facendo il solito giro dei video virali e divertenti online questa breve animazione, dall’origine non sempre dichiarata, rappresentante una sorta di colonna color cemento, al cui interno sembra intenta a discendere una certa moltitudine di persone, tutte alla stessa identica velocità. E a un primo sguardo dato di sfuggita, la scena appare fin troppo “evidente”: la strana struttura deve contenere una lunghissima scala mobile, o in alternativa, un qualche tipo di tapis-roulant rotativo, se non fosse che… Grazie alla prospettiva, è possibile osservare i piedi delle persone che camminano ai livelli inferiori. Le quali, esattamente come i passanti di una comune strada cittadina, sono semplicemente intente a mettere un piede dopo l’altro, ovvero in altri termini, camminare. Il senso di suggestione, a questo punto, piuttosto che calare, aumenta: poiché riguardando il resto della scena con la nuova conoscenza, è inevitabile provare un certo senso di empatia portato innanzi dalla percezione a distanza dell’esercizio fisico, immaginando l’avanzata con lo sguardo puntato sulla persona davanti, mentre ci si adegua spontaneamente alla sua andatura. E il mondo che sembra fare lo stesso, ruotando spontaneamente al di sopra del parapetto: questa è la forza ipnotica della spirale. Una delle forme più significative in tutto l’Universo della natura.

Però signori e signori, ecco la verità: non c’è proprio niente di sovrannaturale o cosmopolita in tutto questo. Poiché la scena si svolge, guarda caso, nella bella città italiana di Milano. Dentro, o per meglio dire sotto, il secondo edificio più famoso dell’intero suddetto contesto urbano, quella titanica astronave poggiata nel bel mezzo di un quartiere risalente al XVII secolo, che un tempo era soltanto un villaggio agricolo sulle rive del fiume Olona. Finché non arrivo l’integrazione amministrativa e di seguito a questa, l’opera innovatrice dei costruttori. Saltiamo quindi qualche generazione, ed arriviamo al 1925, quando l’imprenditore e allora presidente del Milan, Pietro Pirelli, decise che uno stadio dovesse essere costruito per la sua squadra, non troppo distante dall’ippodromo cittadino. Lo spazio fu quindi trovato, i permessi vennero concessi (all’epoca, era meno difficile che adesso) e con l’aiuto dell’architetto di fama Ulisse Stacchini (classe 1871) sorsero quattro tribune attorno a un appezzamento di terra, di cui una coperta, complessivamente capaci di ospitare fino a 35.000 spettatori. E fin lì, nessuna traccia di spirali. Il suo completamento richiese all’incirca un anno, al termine del quale si tenne uno storico derby amichevole che venne vinto dall’Inter, tra l’esultanza dei suoi tifosi in ogni angolo d’Italia. Nel 1935, quindi, il Comune acquistò lo stadio, aggiungendo le curve ed incrementando la capienza delle tribune. Ma il vero e più significativo mutamento della struttura non sarebbe giunto fino al 1955, quando il coinvolgimento dell’architetto Armando Ronca permise di aggiungere un secondo anello di spalti posizionato al di sopra di quelli precedentemente esistenti, potenziando inoltre l’impianto d’illuminazione. Lo stadio, ora e finalmente in grado di accogliere più di 80.000 persone, assunse allora l’aspetto che lo caratterizza ancora. Una delle difficoltà maggiori da superare nel nuovo progetto, tuttavia, era di tipo sostanzialmente nuovo: come far muovere svariate decine di migliaia di persone fino all’altezza di circa 50 metri (la sovrastruttura si trova a 68) senza che queste si urtino l’un l’altra, creino ingorghi pazzeschi o finiscano per sfogare in una sorta di carica selvaggia le frustrazioni di un’eventuale sconfitta sul terreno di gioco? La soluzione fu innovativa, benché in campo mondiale, non del tutto priva di precedenti: integrare le scale stesse nelle massicce colonne di sostegno costruite per sostenere la struttura, creando un lungo camminamento che sarebbe stato ascendente all’inizio dei fatidici 90 minuti, e discendente al termine degli eventuali tempi supplementari. Sarebbe stata la naturale tendenza degli esseri umani ad adeguare la propria andatura chi si ritrovano intorno, purché in un contesto in cui la meta sia comune e del tutto evidente, a occuparsi del resto…

italia

La botte che doveva deviare la storia dell’aviazione

“È una tazza” “No, è un barile” “Vi sbagliate, si tratta chiaramente del progetto d’inizio secolo di un brillante ingegnere italiano!” Uno strano suono percorse il piccolo aeroporto di Toowonoba nel Queensland Occidentale, in Australia. Il modulato sibilo di un motore che i membri della piccola compagnia privata Aerotect non avevano mai sentito prima, pur sapendo esattamente ciò di cui si trattava. Non così il gruppo di escursionisti, oltre i confini della recinzione, che si erano avvicinati con curiosità a quella che sembrava essere a tutti gli effetti una piccola festa. Non per parteciparvi, bensì comprendere cosa, esattamente, potesse suscitare l’entusiasmo di questo gruppo di seri professionisti del volo, persone per cui lo scherzo e la pista asfaltata di decollo facevano parte di due mondi diametralmente opposti. D’un tratto il veterano del gruppo alzò il dito per puntare quanto stava osservando con occhi increduli: “Ve l’avevo detto! È lo Stipa-Caproni, resuscitato dagli archivi aeronautici senza tempo…” Dinnanzi a lui, il più buffo, e apparentemente impossibile, aeroplanino che la mente umana fosse mai stata in grado di concepire. Un velivolo lungo all’incirca 6 metri, ed alto la metà di quella cifra (praticamente, sembrava una scatoletta) con ali ellissoidali di appena 14 metri complessivi. A confermare che doveva trattarsi evidentemente di uno scherzo ci pensava la posizione di un pilota che, nonostante la tozza carlinga, era stato collocato come un cirripede sopra il guscio di una tartaruga marina, da dove scrutava con attenzione l’orizzonte dei sogni e le astruse possibilità. D’un tratto l’uomo sorrise battendosi il petto, esclamando quindi all’indirizzo dei suoi colleghi raccolti in un capannello “Per Guido!” Segue uno scroscio d’applausi, mentre lo strano oggetto, intento nella manovra di posizionamento sulla pista, si gira verso gli spettatori non visti al di là della bassa siepe. Al che, come un brivido percorre il gruppetto una volta venuti a patti con ciò che appare d’un tratto evidente: l’aeroplanino è del tutto vuoto ed aperto ad entrambe le estremità, ricordando da vicino uno di quei tubi danzanti usati dalle rivendite di auto usate o le sagre di paese, in verità piuttosto rare a queste latitudini. “Ovvio, signori miei… Questo oggetto è la personificazione in legno e alluminio del concetto stesso di effetto Venturi.”

Ecco un caso in cui Wikipedia, o una semplice ricerca su Google, possono esserci immediatamente d’aiuto: poiché la scena che abbiamo appena descritto, dedicata ad un membro italo-australiano ormai deceduto di questi piloti agli antipodi, non è altro che la realizzazione fisica della fotografia portata da quest’ultimo, assieme al relativo libro storico edito presso lo stivale nostrano, di quello che gli Australiani non avevano esitato a definire: “L’aereo più brutto mai costruito!” (Cit. Lynette Zuccoli) Senza tuttavia esitare, neppure per un secondo, nell’aggiungere: “Dobbiamo assolutamente averlo”. E a partire da questa conversazione del remoto 1997, contro ogni considerazione responsabile di sicurezza o attenzione alla sopravvivenza del collaudatore, eccolo lì. Perfetto attorno all’anno 2000, esattamente come lo era stato esattamente 68 anni prima. Già, appena una generazione dopo gli esperimenti col Flyer dei fratelli Wright, quando il volo a motore era ancora un fantastico regno di possibilità inesplorate. Del resto, se l’umanità doveva arrivare sulla Luna in un’epoca praticamente equidistante tra allora ed oggi, va da se che qualcuno, da qualche parte, doveva già aver elaborato alcuni dei princìpi del volo a reazione. E vuole il caso, o per meglio dire il corso preciso della vicenda, che quel qualcuno fosse proprio un italiano di nome Luigi Stipa, nato nel 1900 ad Appignano del Tronto, per arruolarsi a soli 18 anni partecipando alle ultime fasi della prima guerra mondiale. E che fosse un individuo straordinariamente operoso e precoce, appare più che mai evidente dagli anni immediatamente successivi della sua vita, durante i quali riesce non soltanto ad essere eletto sindaco del suo paese, ma anche a conseguire ben due lauree in ingegneria presso le università di Padova e Roma: l’una nel campo idraulico, e l’altra per ciò che avrebbe costituito il mestiere della seconda parte della sua vita, ovvero l’aviazione. Non vi sembrerà certamente un caso, dunque, che il suo lavoro più celebre avrebbe assunto l’aspetto riconoscibile di un vero e proprio tubo volante. Del resto, sempre di fluidi non comprimibili (acqua ed aria) stavamo parlando…

Un cannone per distruggere la grandine a comando

Nonostante la sua collocazione in una zona strategica dello stato meridionale del Mississipi e il ruolo d’importante centro logistico per l’esercito dei Confederati, la cittadina di Canton (13.000 abitanti) non fu mai il sito di una battaglia. Con il risultato che i molti cannoni, per non parlare dei fucili, che a partire dal 1861 transitavano presso il suo svincolo ferroviario costituivano una vista inquietante si, ma mai realmente problematica per la popolazione. Una fortuna, questa, destinata a durare nel tempo. Ma non per sempre. Perché le persone sarebbero disposte a fare qualunque cosa pur di proteggere quello a cui tengono veramente. E caso vuole che le grandi corporazioni prive di un volto, entità multinazionali dai molti tentacoli serpeggianti, altro non siano che l’espressione portata ai massimi termini della volontà dell’individuo. Ingrandita a dismisura e proprio per questo, capace di arrecare molti più danni. Di sicuro nessuno aveva previsto, verso l’inizio del 2005, che il grande stabilimento della Nissan costruito in periferia avrebbe potuto costituire un problema: fonte di lavoro per gli abitanti locali, motore fondamentale dell’economia, grande occasione di fornire al popolo americano automobili economiche, funzionali e sicure. Poi è successo che i circa 12.000 nuovissimi veicoli, custoditi in ogni dato momento nel parcheggio antistante in attesa del momento della spedizione, sono stati improvvisamente battuti da un particolare tipo di precipitazione atmosferica, tutt’altro che rara a queste latitudini. Milioni di chicchi glaciali, caduti a gran velocità, capaci di danneggiare la vernice e rovinare la carrozzeria. Il che, considerati i circa 400 milioni di dollari di valore per l’intero caravanserraglio, ha dato origine nei manager responsabili a un profondo e potente sentimento. Riassumibile nella frase: “Volete la guerra… E guerra sia!” Fast-forward di qualche mese: il traffico leggero sulla strada di scorrimento statale procede serenamente verso la propria destinazione. Il timido sole d’inverno, all’improvviso, viene coperto dallo spettro di una piccola nube: questo è il segnale. Algoritmi barometrici nascosti alla vista determinano che c’è una probabilità del 33% dell’ennesima, distruttiva grandinata. Ed è allora, che i cannoni si mettono a sparare.

Una cannone antigrandine, per come si presenta nella sua configurazione più tipica, è formato un cono rovesciato, con la parte più alta puntata verticalmente verso il cielo, una camera di scoppio sottostante piena di gas acetilene ed un sistema elettronico di controllo. Secondo la prassi per così dire moderna (benché esistano versioni di questa idea a partire dagli ultimi anni del XIX secolo) tale marchingegno dovrà essere attivato in tempo utile al formarsi di un fronte temporalesco, per far fuoco al suo indirizzo con una cadenza regolare tra l’uno e i dieci secondi. Benché la frequente presenza multipla di svariati apparecchi in un singolo sito, generalmente, basti a garantire un frastuono praticamente ininterrotto fino allo spegnimento degli stessi. Il funzionamento, secondo quanto delineato per la prima volta nel 1890, da un certo Prof. Bombicci di Bologna, geologo, il quale aveva scoperto attraverso i suoi esperimenti che una deflagrazione diretta verso l’alto poteva trasportare sufficienti quantità di polvere, affinché la formazione del chicco di grandine all’interno della nube potesse essere in qualche maniera “disturbata”. Ma la figura che avrebbe portato fino alla sua più naturale conseguenza questa ipotesi, ritrovandosi indissolubilmente legata alla storia della sua evoluzione, sarebbe stato Albert Stiger, borgomastro ed agricoltore della Stiria austriaca, il quale aveva istituito bel 1896 la prima organizzazione di difesa contro la grandine, con sede presso il comune di Windisch-Feistritz. La prima sperimentazione, dunque, fu giudicata uno strabiliante successo, con una tempesta di chicchi di ghiaccio particolarmente distruttiva in quell’anno, capace di rovinare i raccolti dell’intera regione, che a seguito del fuoco di sbarramento messo in atto dai suoi oppositori umani avrebbe risparmiato soltanto ed unicamente quel particolare angolo d’Austria, tra il palese entusiasmo dei suoi abitanti. Tanto che, nel giro di appena una decina d’anni, proprio qui sarebbero stati collocati ben 200 bocche da fuoco a gas, capaci di generare un frastuono paragonabile a quello della sempre più prossima prima guerra mondiale. In Italia, nel frattempo, la particolare corrente di pensiero aveva avuto una diffusione a macchia d’olio, con svariate migliaia di questi cannoni disseminati lungo il territorio della penisola. Destinati a superare i 12.000 entro l’inizio del ‘900. Il resto d’Europa, nel frattempo, non era da meno, con validi esempi messi in funzione dalla Spagna alla Crimea, mentre sembrava che l’intera classe agricola, stanca di subire senza poter fare nulla, avesse letteralmente dichiarato guerra al cielo stesso di questo pianeta. A quel punto, inevitabilmente infastiditi dal frastuono, gli abitanti delle campagne che non possedevano le risorse finanziarie sufficienti a partecipare a questo capodanno infinito, chiesero a gran voce che la scienza facesse chiarezza: funzionavano veramente, queste terribili diavolerie dei tempi moderni? Fu allora che le cose iniziarono farsi decisamente più complicate…

Uno sguardo apolitico alla macchina tappabuche di Roma

La scena è di quelle che tendono ad essere, nell’epoca del web social e delle discussioni libere online, decisamente polarizzanti: una tecnologia se non proprio innovativa, quanto meno inusuale, messa in opera da alcuni operai seguiti da fotografi della stampa, la gente incuriosita ed almeno un addetto alle comunicazioni, con tanto di giacca e cravatta, inviato dalla compagnia di gestione. Mentre i committenti amministrativi vantano pubblicamente le meraviglie, inoltrandosi in descrizioni tecniche che oggettivamente, non rientrano nelle loro effettive competenze. Il che va purtroppo ammesso, tende ad alzare i toni: perché è inevitabile, nelle letterali migliaia di commenti al caso, che a quel punto tutti inizino a definirsi “esperti” elencando gli innumerevoli motivi per cui, a loro avviso, tutto questo non potrà mai funzionare. Chi critica la flemma degli operatori, in realtà necessariamente intenti, nelle scene pubblicate, a spiegare ogni passaggio della procedura. Chi si mette a confrontarla con altri approcci totalmente diversi, definendola per partito (letteralmente) preso, “inferiore”. Chi invece, in maniera altrettanto erronea, esalta l’affascinante soluzione come il gesto risolutivo di una sindaca particolarmente ispirata, destinato a risolvere il problema delle buche di Roma nei prossimi anni a venire. Uno dei commenti più rappresentativi, ripetuto più volte in diverse forme sui vari portali, risulta essere particolarmente emblematico: “Se funzionasse davvero, lo farebbero anche all’estero.” Quasi come se l’Italia, patria internazionale del design, non potesse inventare soluzioni nuove ai problemi di vecchia data. E che se pure avesse davvero percorso una simile strada, evidentemente si tratterebbe di una tecnica inefficace. Particolarmente infelice, risulta essere la vita di chi sottovaluta i propri connazionali! Ma specifichiamo, a questo punto, il nesso della questione: la tecnica di riparazione delle buche stradali definita in inglese spray-injection non è in realtà un’esclusiva nostrana. Basta anzi una rapida ricerca online, per trovarsi di fronte agli innumerevoli racconti entusiastici di siti web inglesi e statunitensi, pronti a definire strumenti simili col termine di pothole killer o spray-patching machine, in tutti i casi in cui l’una o l’altra città si sono trovate a dover effettuare vasti progetti di riparazione d’urgenza, laddove la manutenzione negli anni passati si era fatta mancare. Ecco un’altra situazione, ahimé, che tutto può essere definita, tranne che un’esclusiva italiana.

Il manuale prodotto dalla Federal Highway Administration del Dipartimento dei Trasporti Statunitensi, nel capitolo dedicato alla riparazione delle buche, menziona e descrive approfonditamente il sistema mostrato anche a Roma. La procedura consiste essenzialmente in quattro punti: 1 – Rimuovere dalla depressione detriti e residui d’acqua; 2 – Applicare il conglomerato bituminoso (generalmente a miscela fredda) che permetterà al nuovo asfalto di legare con quello pre-esistente; 3 – Versare gli inerti al di sopra del conglomerato; 4 – Coprire la buca con uno strato di sabbia. Il tutto tramite l’impiego, generalmente, di un veicolo speciale adibito a tale mansione, dotato di un doppio serbatoio di contenimento e un vero e proprio beccuccio, simile a una proboscide, che viene manovrato fin sopra la buca ed attivato da un singolo operatore. Una sequenza di passaggi pienamente seguita nel video della compagnia operatrice italiana, nata da una joint-venture della TotalErg, fornitrice di Carburanti, Lubrificanti e Bitumi, con la Combicons, azienda di Torino specializzata in questo particolare approccio alla riparazione stradale. Come narrato presso l’emblematico sito web “Tappabuche.it”, che riporta anche una ricca rassegna stampa dei precedenti successi ottenuti sul territorio, principalmente in diversi comuni della Liguria. Il progetto capitolino costituirebbe dunque un importante passaggio ulteriore, in grado di sdoganare l’impiego di questo approccio ed aprire la strada a potenziali nuovi appalti nel resto d’Italia.

Ad ogni modo e qualunque sia l’effettiva opinione dei singoli in merito alla tecnica della spray-injection, resta indubbio che la situazione nella capitale ha raggiunto uno stato critico, con determinati quartieri che ormai non soltanto hanno imparato a convivere con le buche, ma sono arrivate a dargli dei nomi e in un certo senso, persino affezionarsi a loro. Mentre gli abitanti fanno lo slalom coi loro preziosi semi-assi, o camminano nella notte sperando di non inciamparvi dentro o peggio, finire per farsi male. Prima di elaborare un’opinione informata, sarà dunque meglio portare a coronamento questo tentativo di contestualizzazione.