In un mondo in cui cause ed effetti sono una cascata che discende sempre e in modo inevitabile verso il fondo, la gravità dei repentini cambiamenti di una progressione logica di eventi riesce sempre ad essere ragionevolmente prevedibile, o quanto meno limitata dalla percezione di anticipati elementi. Ma se il microscopico influenzasse il macrocosmo, come implicato in molte forme di stregoneria degli ambiti mitologico, folkloristico o speculativo, diventa molto più probabile che gravi catastrofi o disastri senza precedenti riescano ad insorgere sul nostro cammino, con conseguenze non sempre facili da prevedere. Non sarebbe d’altro canto e con tali premesse privo di fattori di rischio latenti, per la sopravvivenza collettiva ed il futuro condiviso dell’umanità, quanto accaduto la scorsa settimana presso il Museo di Scienze Naturali a Houston, Texas. Dove un cuore pulsante da un tempo pari ormai a cinque o sei decadi ha smesso improvvisamente di oscillare evocando l’idea pratica del compiersi di una profezia finale. Denunciando agli occhi dei visitatori qualcosa d’istintivamente impossibile, nonché catartico oltre ogni possibile premessa di partenza; la fine del mondo così come siamo stati abituati a conoscerlo. Stop al ciclo giorno-notte che regola i fondamentali ritmi circadiani. Ed il potente scatenarsi di una serie di forze inerziali tali da generare terribili tsunami, crolli e terremoti su ogni latitudine capace di supportare la vita. In altri termini l’inizio misurabile di un’epoca esiziale, in cui la Terra ha smesso di girare.

Possibile, impossibile, ci sono poche differenze. Finché nella disanima ordinata dei minuti ed ore, non torniamo fino all’invenzione originaria di Léon Foucault nel 1851, quando il rinomato fisico chiese ed ottenne il permesso di Napoleone III, Imperatore dei Francesi, per poter appendere una sfera metallica di 28 Kg da uno dei tetti più alti di tutta Parigi: l’alta cupola costruita sopra il Meridiano, la linea matematica corrispondente alla suddivisione di quel globo che ospita tutte le nostre aspirazioni, circostanze o presupposti pratici di sostanziale realizzazione individuale. Un corpo astrale, perché di ciò si tratta, già teorizzato dai filosofi dei tempi antecedenti come veicolo dotato di due presupposti inappellabili, comuni a molti dei suoi simili nella galassia sconfinata: rivoluzione e rotazione attorno all’asse della propria forma sferoidale. Già, ma come dimostrarlo in modo molto pratico, se non così? Tramite un esperimento molto semplice ed al tempo stesso carico d’ingegno, utile a dimostrare la lungamente nota evidenza della cosiddetta forza di Coriolis, notata già 184 anni prima del suo battesimo formale nel 1835 dai matematici coinvolti nel preciso campo dell’artiglieria militare. Dove i proiettili tendevano, notoriamente, a deviare in modo prevedibile sulla distanza anche in assenza di vento; questo non per uno scherzo del destino bensì perché l’intero quadro di riferimento, inclusi osservatori, punto di partenza e bersaglio, si erano spostati altrove…

installazioni

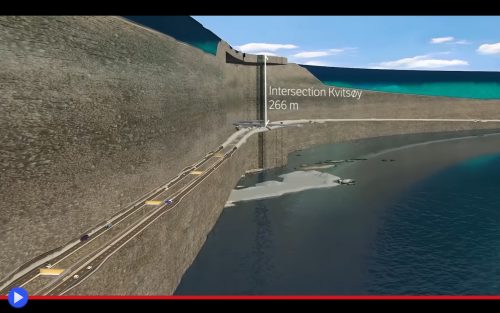

I molti record di Rogfast, tunnel norvegese che trafiggerà il fondale marino del fiordo

Ormai da sette anni, potenti macchine producono rumori roboanti sotto un tratto di mare che potremmo definire come principale passerella automobilistica a vantaggio di balene e gabbiani dell’Atlantico del Nord. Là dove i veicoli del consorzio umano vengono ordinatamente caricati sopra imbarcazioni del fiordo di Bokn, quindi condotti all’altro capo come parte di un viaggio di gran lunga troppo ordinario per poter essere chiamato avventuroso. Troppo frequentemente ripetuto, onde mantenere sufficientemente alta la soglia d’interesse dei suoi annoiati praticanti. Il quale tenderà nei prossimi anni, in forza di ciò, a diventare totalmente obsoleto. Quando i grandi bruchi sotterranei sotto il fondale, partiti rispettivamente da Randaberg e Bokn, s’incontreranno al centro esatto di quel sito sotterraneo, completando i 27 Km del più lungo e profondo tunnel sottomarino costruito nella storia del mondo. Un buon punto d’arrivo se non fosse, più che altro, tappa intermedia verso il più ambizioso degli obiettivi comunitari.

Uno degli stereotipi perpetuati a livello internazionale può riassumersi nell’opinione secondo cui gli abitanti d’Europa non capirebbero le lunghe distanze. Di un continente relativamente piccolo e compatto, dove la relativa densità dei confini nazionali e centri urbani privilegia ulteriormente gli spostamenti brevi, favorendo l’acquisto di automobili meno potenti, l’utilizzo dei mezzi pubblici e le aspettative in merito a infrastrutture stradali capillari e ben funzionanti. Laddove il punto chiave è situato proprio in corrispondenza di quest’ultimo aspetto, coadiuvato dal modo in cui ben pochi luoghi nel centro pulsante del Vecchio Mondo possano essere paragonati ai grandi tratti pianeggianti nelle zone centrali di Nordamerica, Russia o Cina. E questo senza entrare poi nel merito di luoghi dalle problematiche ed aspetti particolari, come la parte esterna della propaggine abitabile chiamata complessivamente “Scandinavia” di cui la nazione norvegese presenta svariati aspetti paesaggistici del tutto privi di paragoni. Tra cui un entroterra troppo accidentato ed una costa, modellata dagli eoni geologici di ghiacciai e scongelamento, scoscesa e frastagliata quanto il taglio di un vecchio attrezzo da giardino. Trattandosi cionondimeno del settore longilineo maggiormente popoloso ed economicamente rilevante al di sotto del Circolo Polare Artico, grazie alla disposizione, come anelli di una lunga collana, di una significativa serie d’insediamenti dalle dimensioni più disparate. Così da motivare già agli albori dell’epoca moderna, lungo un asse che si estende per 1.330 Km, la costruzione di una delle arterie stradali più importanti, assumendo in seguito l’appellativo di Europavei o “Strada Europea” 39. La quale presentava, d’altra parte, un significativo problema nella lunga quantità di attraversamenti tramite l’impiego di traghetti con un tempo di percorrenza medio tra i 20 e 40 minuti, in grado di incrementare i tempi di percorrenza per l’intero tragitto a fino a 21 ore per un automobilista moderno. Praticamente il tempo equivalente a percorrere circa il doppio del tragitto spostandosi tra le città statunitensi di New York e Dallas…

Il falò delle ambizioni elettriche ad Ivanpah, rinnovabile bastione circondato dagli specchi rotanti

Potente è la catena trofica quanto qualsiasi forza posta in essere dalla natura. Un’attrazione cui è tanto più difficile resistere, quanto maggiormente una determinata specie è situata ai vertici della piramide ecologica alimentare. Così il falco della prateria americana (F. mexicanus) spingendosi oltre i margini del secco, eppur vivido deserto del Mojave, scorse il più perfetto dei territori di caccia: un appezzamento limpido e del tutto privo di alberi utili a nascondersi, dominato unicamente da tre alte torri costruite dagli umani. Sopra la cui luce innaturale, innumerevoli passeriformi erano intenti a foraggiare nugoli d’insetti alla ricerca, come di consueto, di un punto ove beneficiare al massimo della concentrazione termica fornita dall’energia solare. Con l’unico campanello d’allarme di una crescita esponenziale della temperatura mentre completava l’avvicinamento, purtroppo incomprensibile al suo cervello di rapace, agilmente preparò la traiettoria necessaria per colpire la preda. Quando a un tratto, le sue piume s’incendiarono come nella punizione del superbo Icaro in fuga dall’arcano Labirinto. Trasformato dunque in una sfera fiammeggiante, il nobile uccello disegnò una tragica parabola, priva d’impattare rovinosamente al suolo. 173.000 specchi non del tutto immobili scattarono, al volgere di un singolo minuto, di alcuni significativi gradi a sinistra.

Ci avevano detto di non lasciarci impietosire dalle circostanze: “Per ogni volatile annientato durante il suo passaggio, la Centrale ad Energia Solare di Ivanpah contribuisce salvarne milioni.” Per la riduzione dell’inquinamento, chiaramente, il contrasto dell’effetto serra, il superamento dell’impiego delle centrali a carbone, la cui capacità di avvelenare e danneggiare il pianeta è in un certo senso prospettata by design, contrariamente al caso del nucleare, i cui effetti deleteri sono conseguenza dei più rari, ed auspicabilmente evitabili disastri. Non soltanto per i 392 Megawatt dichiarati come producibili in condizioni ideali, sufficienti ad alimentare 140.000 abitazioni statunitensi all’epoca della sua inaugurazione nel 2014, bensì come dimostrazione di una nuova strada percorribile, l’innovazione di un processo che sembrava all’epoca una potenziale svolta in grado di cambiare veramente le cose. Giacché il sito in questione, come potenzialmente desumibile dal suo singolare aspetto, non rientra ad oggi nella più diffusa categoria di centrali solari basati sul processo fotovoltaico. Quanto nella tipologia di approccio, molto diretto ed intuitivo, realizzato per la priva volta a Genova nel 1886 dall’ingegnere Alessandro Battaglia. Un impianto a concentrazione solare, in altri termini, concettualmente non dissimile dal terrificante specchio ustorio di Archimede, in base alla leggenda utilizzato per spezzare l’assedio navale di Siracusa. Con i numerosi e coordinati specchi indirizzati in questo caso, piuttosto che contro le vele di una flotta romana, in direzione di appropriati e funzionali torri sopraelevate. Capaci di trasformare tale accumulo d’energia termica, in elettricità. Con qualche fumante, inevitabile incidente pennuto sul percorso…

L’inamovibile vascello antartico che si eleva dalla morsa stagionale del grande Inverno

Se potessimo puntare da una base stabile strumenti di misurazione laser contro la facciata dell’interessante parallelepipedo in metallo, la cui forma aerodinamica resiste ad ogni forza trasversale di quel luogo non propriamente accogliente, scopriremmo al volgere di un anno qualche cosa d’inaspettato. Relativa al modo in cui essa pare crescere, in altezza, tra gli 80 centimetri ed 1 metro, allungando l’ombra del suo tetto sostenuto da incombenti palafitte situazionali. Quasi come se quest’ultime fossero le appendici deambulatorie, di un gigantesco miriapode sopito in attesa di quell’impossibile scongelamento futuro…

Spesso utilizzate come termini di paragone d’ipotetiche strutture che verranno costruite un giorno sulla Luna o altri corpi del Sistema Solare, le stazioni dell’Antartico presentano effettivamente alcune sfide ingegneristiche tipiche soltanto della Terra e che difficilmente potranno, in proporzione, andare incontro ad alcun tipo di problema equivalente fuori dalla nostra atmosfera. Cominciando in modo particolarmente rilevante dagli inesauribili processi meteorologici e climatici che condizionano lo stato in divenire della candida calotta, il cui livello cresce in modo pressoché costante per l’accumulo di neve sopra il peso stratigrafico dei millenni trascorsi. Non sarà in tal senso un assottigliamento graduale, bensì il catastrofico collasso entro una generazione o due, a causare il devastante scioglimento di quei ghiacci e la devastazione lungamente anticipata dai processi del cambiamento. Particolarmente in zone come la Piattaforma di ghiaccio Ekström, dove la precipitazione di appena qualche decina di cm di neve nuova ogni anno causa l’innalzamento pressoché costante del livello del suolo che il gelo trasforma nel cosiddetto firn, mentre il trascinamento eolico di quel materiale non sempre egualmente compatto ridisegna il mutevole profilo dell’orizzonte. Ivi incluso, per massima sfortuna degli umani, ogni tipo di struttura posta in essere a serbare gli interessi di esplorazione o studio che potremmo avere nei confronti del più ostile dei continenti. Poiché d’altronde, questo luogo ha certe valide caratteristiche che lo eleggono a meta desiderabile rispetto alle adiacenti alternative: la relativa accessibilità dal mare, per la vicinanza alla baia di Atka, una delle poche regioni della costa dove il ghiaccio si apre stagionalmente; una superficie piatta e sgombra, utile a far atterrare gli aeroplani; collocazione strategica per l’invio e ricezione di comunicazioni tramite onde radio nei lunghi mesi del gelido inverno. Così come esemplificato per la prima volta dai tedeschi già nel 1981, con la costruzione della stazione di ricerca dedicata al geologo del XIX secolo Georg von Neumayer, tra i primi ricercatori a sostenere l’esigenza di una collaborazione della scienza internazionale…