Nelle calde notti d’estate, una lettera ed numero compaiono nei miei sogni ricorrenti: E120, E120 dal tramonto all’alba. E al mio risveglio, mentre riecheggia tra le mie orecchie, compare fluttuando sopra il tavolo della colazione. Mentre esco di casa continua a seguirmi, nelle mentine che tengo in tasca, sui cartelloni pubblicitari dei prodotti cosmetici maggiormente in voga. Ed ogni volta che vedo qualcosa di rosso, rivedo ancora una volta l’onirico inferno, di un letterale tappeto d’insetti biancastri, che lentamente ricoprono l’automobile ed ogni altro tipo di cosa. Rispondendo al loro silenzioso richiamo, allargo le braccia. E soltanto poco prima di morire soffocato, apro la mia bocca ed inalo un grande respiro… Orribile, disgustoso, semplicemente terrificante. Se non fosse soltanto un sogno, chi potrebbe mai accettare di divorare letterali decine di migliaia di piccoli scarafaggi fitofagi, odiati parassiti delle piante? Chiunque abbia mai accettato di buon grado la sigla E120 nella sua vita, ad esempio. O semplicemente, accetti di buon grado le regole innaturali della vita moderna. Senza preoccuparsi eccessivamente di quanto riportano le informazioni scritte sulle etichette del cibo, oppure ciò che usa per farsi più bella. Dopo tutto quando pensiamo al concetto dell’allevamento all’interno di una civiltà industrializzata, siamo pronti ad accettare una miriade di cose: i polli praticamente immobili all’interno di batterie, con l’eccidio continuativo di letterali miliardi di pulcini maschi indesiderati. Le mucche e i maiali macellati nel modo più pratico e veloce, che raramente finisce per coincidere con la maniera maggiormente rispettosa di porre termine alla loro ingrata esistenza. Il pesce tagliato a pezzi prima ancora che abbia esalato l’ultimo respiro… E che cosa vuoi che sia di fronte a tutto questo, l’annientamento contestuale di 70.000, 100.000 piccole vite all’interno di un tradizionale pestello di pietra. Prima di procedere, con buona lena, verso la fase chimica dell’intera faccenda…

Per tale polvere, un tempo, imperi sorsero e caddero nuovamente nell’oblio. Per quella sostanza immense navi attraversarono l’oceano, rispondendo con enfasi alle bordate dei bastimenti pirateschi in agguato. E spie rischiarono la morte o peggio, mentre facevano il possibile per carpire i segreti di Carlo V, Sacro Romano Imperatore nonché re di Spagna. E committente delle numerose spedizioni armate compiute nelle terre selvagge del Nuovo Mondo all’inizio del XVI secolo, riuscendo notevoli profitti da due sostanze sopra qualsiasi altra: la prima era l’argento. La seconda, quello che e un giorno ancora molto lontano l’Europa scelto di definire con l’eufemismo di E120. Come anche allora l’eufemismo ufficiale sarebbe stato carminio, con la finalità di offuscare per quanto possibile la sua effettiva provenienza. Sebbene allora l’impiego principale non fosse di tipo gastronomico, ne cosmetico, bensì primariamente finalizzato a tingere la stoffa di quel particolare colore che attraverso i secoli aveva identificato le persone di stirpe reale. Proprio in funzione della sua straordinaria rarità. Non che l’insetto Dactylopius coccus, largamente in uso presso gli Aztechi e notoriamente utilizzato come tributo da pagare nei confronti del grande Montezuma, sia stato il primo esempio di tintura rossa disponibile presso le maggiori corti d’Europa. Già erano largamente impiegati al tempo, infatti, sia la radice della robbia comune (rubia tinctorum) che la tinta vermiglia chiamata kermes, frutto della lavorazione di un altro tipo d’insetto, il k. vermilio della quercia. Ma simili sostanze, oltre ad essere rare e frutto di processi particolarmente laboriosi, erano noti per la produzione di un colore d’intensità decisamente inferiore e più incline a sbiadire sotto la luce del sole. Che letteralmente passò di moda da un giorno all’altro, alla consegna del primo carico di ritorno dalle distanti lande d’oltremare. Poiché aveva avuto inizio, in quel fatidico giorno, l’Era internazionale della cocciniglia…

insetti

A proposito del bruco super-velenoso che trasporta sulla schiena una barriera di peptidi

Striscia, striscia, non cammina ma striscia. Circondato di aggressivi aculei, che nessuno avrebbe mai la voglia di toccare. Anche se il pericolo che lui contiene, nella subdola realtà dei fatti, trova posto più che altro dentro l’ornamento simile alla piuma di un cimiero, che si trova replicato nella parte frontale, e sul retro dell’animale. I cui peli aguzzi appaiono ritratti dentro l’approssimazione artropode di un anemone di mare, fino all’attimo in cui potrebbe rendersi opportuno agire, onde prevenire l’irreversibile trasferta all’altro lato dell’Esistenza! Già, corposo limacodide, rappresentante della prolifica specie della Doratifera vulnerans (letteralmente dal latino: Portatrice di Dolore…) Nello schema generale dell’ecologia terrestre non v’è controindicazione maggiormente problematica, che abbigliar se stessi come un dolce di mandorle o Viennetta particolarmente appetitosa, in un incarto variopinto dai colori variegati ed intensi. Quando si rappresenta, nel profondo del proprio stesso essere, l’approssimazione di quel particolare tipo di spuntino per la soggettiva percezione di una grande varietà d’uccelli, mammiferi o varie tipologie di vespa parassita. A meno, s’intende, di poter riuscire ad ignorare qualsivoglia tipo di mimetismo, non soltanto con l’intento di riuscire a spaventar l’alato nemico. Ma mettere i fatti, come si dice, nella stessa coppa delle parole, grazie all’urticante, dolorante, potenzialmente letale effetto riservato a chiunque sia abbastanza imprudente, o folle, da tentare la fortuna gastronomica ingoiando l’infernale pasticcino. Andando incontro a una potenza del veleno senza dubbio notevole, ed al tempo stesso tutt’altro che inaudita, persino per simili larve non più lunghe di 2 o 2,5 cm l’una, suddivise in 13 specie molte delle quali originarie, neanche a dirlo, del continente meridionale d’Oceania. In un’ideale insieme di cui fanno parte tutti quei particolari lepidotteri, che durante il corso della loro evoluzione pregressa hanno imparato a caratterizzare la propria gioventù larvale con l’impiego passivo di un particolare cocktail tossico facente parte della stessa biologia inerente. Tale da risultare particolarmente sgradevoli, per non dire sconvenienti, persino al tocco di creature considerevolmente più imponenti, come un essere umano. Ragion per cui simili bruchi, ampiamente descritti attentamente identificati a beneficio dei bambini in tutte le più coscienziose scuole australiane e neozelandesi, sono stati chiamati attraverso gli anni anche Navi da Guerra, per l’armamento di cui la natura ha scelto di dotarli, nonché la forma pretenziosa e vagamente simile a quella di un galeone dell’epoca delle grandi esplorazioni. Mentre quello che nessuno aveva sospettato, almeno fino ad uno studio pubblicato lo scorso maggio sulla rivista di scienze naturali statunitense PNAS (guadagnandosi persino la copertina) da parte di Andrew A. Walker e colleghi dell’Istituto di Bioscenza Molecolare dell’Università del Queensland era come l’effettiva composizione e natura di un simile approccio chimico all’autodifesa costituisse, nella realtà dei fatti, la punta di un iceberg capace di rivaleggiare i più avanzati laboratori per la guerra batteriologica mantenuti segretamente in funzione dalle maggiori superpotenze globali.

Il tutto a partire da un obiettivo piuttosto semplice: scoprire quale fosse l’origine del notevole dolore causato al contatto con il bruco, ben presto identificato in un componente del tutto simile a quello presente nel veleno di molti ragni, una knottina a base di disulfide. Facente parte, nello specifico, del vasto gruppo dei peptidi, una classe di componenti proteici caratterizzati da catene assai variabili d’aminoacidi, famosi per la loro capacità di dare ordini e influenzare significativamente il funzionamento del sistema nervoso. Ragione che giustifica il loro ampio utilizzo nel campo dei cosmetici, sebbene sotto aspetti certamente meno distruttivi di quello sviluppato dal bruco della Doratifera in questione. E soprattutto, non ancora circondato dalla stessa caotica quantità di sostanze simili, tali da costituire una letterale antologia di tutto ciò che esiste di mefitico, e malefico, all’interno del sensibile Universo….

Disse il coleottero: “Datemi un collo abbastanza lungo e piegherò il mondo”

Mentre acquistava familiarità con il suo nuovo corpo, successivamente all’emersione dallo stato pupale, la piccola creatura corazzata rossa e nera prese familiarità coi nuovi confini del suo mondo. Per la prima volta non più limitata allo spazio oscuro e nutritivo della propria cripta vegetale, entro cui sfruttò le forti mandibole per completare il tunnel che per tanti mesi aveva scavato in forma di verme. E con un gran sospiro, emerse dalla foglia in mezzo al tenero lucore della foresta. Voltando allora la sua testa dalle sensibili antenne prima a destra, poi a sinistra, chiese all’Universo quale fosse il suo scopo. “Vola, mio elicottero.” Rispose la possente voce che esisteva solamente nel suo semplice sistema nervoso. “E quando avrai trovato il luogo adatto, fai lo stesso.” Lo stesso. Lo stesso! E mentre irrigidiva i forti muscoli del proprio collo, puntando dritto in avanti quel timone longilineo, il curculionide giraffa del Madagascar decise che ad ogni costo ci sarebbe riuscito. In quella che sapeva essere, nel profondo della sua anima chitinosa, l’ultima e più breve stagione della sua esistenza.

Non tutti conoscono la figura del zoologo francese Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829), creatore di una delle più diffuse teorie sull’evoluzione prima che Charles Darwin pubblicasse l’Origine delle Specie (1859). Inventore del cosiddetto lamarckismo, antecedente alla cognizione della selezione naturale, secondo cui non fossero fattori esterni a determinare gli aspetti e le capacità degli animali. Bensì il loro più profondo “desiderio” di accedere a determinati metodi o stili di vita. Così la gazzella, manifestando il suo bisogno di sfuggire al leone, sviluppava muscoli più forti e trasmetteva in modo intrinseco tale dote anche alla sua prole. Il che potrebbe non sembrare tanto eccezionale o irragionevole, finché non si arriva ad abbinarlo all’altra nozione essenziale del lamarckismo: la trasformazione. Processo per spiegare il quale, normalmente, si usa l’esempio prototipico della giraffa. Animale che scrutando affamato, giorno dopo giorno, le più tenere e invitanti foglie che pendevano sulla savana, riuscì gradualmente ad allungare il suo collo fino al distintivo aspetto attuale. Così come almeno idealmente, qualunque altro essere avrebbe potuto fare lo stesso, se soltanto avesse posseduto la stessa notevole forza di volontà. Una visione che indubbiamente avrebbe potuto individuare valida conferma, se soltanto nel corso della sua esistenza fosse stata scoperta la creatura malgascia oggi nota alla scienza come Trachelophorus giraffa, il singolo insetto dal collo più sproporzionato al mondo. La cui data d’etichettatura varia in modo molto significativo, a seconda della fonte che si scelga d’utilizzare, tra un’improbabile 2008 secondo i siti internet virali e le altre testate che ne parlarono qualche tempo fa, a seguito della circolazione di una serie di foto scattate dal naturalista russo Nikolay Sotskov. Al ben più remoto 1860, come riportato negli studi dell’entomologo francese Henri Jekel. Senza dimenticare un possibile e intermedio 1929, all’interno del Catalogo elettrico dei nomi degli insetti, con l’autore della descrizione identificato unicamente come “Voss”. Chiunque sia stato l’effettivo scopritore di questa bizzarra creatura, ad ogni modo, possiamo affermare con certezza che nessun studio particolarmente approfondito è mai stato svolto a suo proposito (dopo tutto, appartiene a una famiglia con oltre 97.000 specie) benché molti comportamenti e fattori possano essere desunti con facilità dal contesto. Il coleottero giraffa appartiene infatti alla categoria dei curculionidi, più volgarmente detti tonchi o punteruoli, di cui fanno parte anche numerosi altri insetti infestanti del grano, la crusca e gli altri cereali così frequentemente immagazzinati dall’uomo. Molti di voi potranno effettivamente associarlo alla lontana alla specie Sitophilus oryzae delle prototipiche “farfalline del riso”, una delle più abili nel perseguitarci e la più efficace nel mettere in pratica tecniche di volo. Che ciò derivi dai precedenti peripezie costate la capacità di riprodursi ai suoi predecessori, piuttosto che un interno desiderio pluri-generazionale, una cosa possiamo affermare con certezza: che il suo cugino della principale isola africana, semplicemente, non possiede una forma particolarmente aerodinamica o adatta a fare lo stesso…

Tutto teschio e niente ossa, striscia lieve il bruco della morte rossa

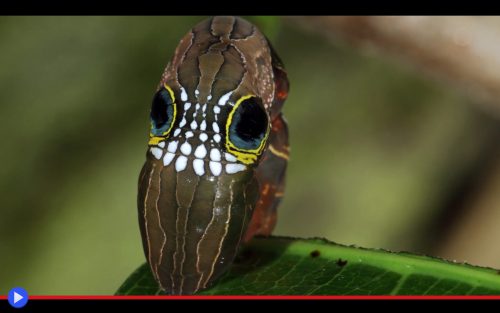

Gli gnomi australiani della densa foresta del Queensland si svegliarono al tramonto, indossando all’unisono i loro cappelli migliori. La luna era già alta e illuminava il panorama come il riflettore di un teatro, nella terza settimana dopo l’equinozio. Come indicato negli antichi scritti dei profeti barbuti, il capo del villaggio salì sopra la roccia ad arco per chiamare a raccolta la schiera dei suoi sottoposti, ciascuno dei quali recante un ciottolo, una gemma vegetale, un petalo o altro pegno simbolico della propria devozione. La pesante bandiera nera della Morte sventolava sulla svettante asta del portatore. E col sollevarsi di un canto simile a un peana catalizzatore, le loro voci s’incontrarono verso la quarta ottava, mentre iniziavano solennemente a marciare fino alle nodose radici del più alto eucalipto della zona. Tutto attorno ad esso, e avvolto attorno all’imponente tronco, sorgeva dal terreno un rampicante dai piccoli fiori rossi, e già qualche timido accenno di bacca dello stesso colore. Ma gli gnomi non guardarono con eccessiva attenzione tali aspetti, bensì perseguivano il crescendo canoro che una volta raggiunto, segnò l’attimo improvviso del silenzio. E l’inizio di una lunga e concentrata attesa. Passarono i secondi, quindi i minuti e addirittura le ore. Quando dondolando lievemente, l’aerodinamica forma iniziò a stagliarsi contro il cielo distante. “Oh sommo spirito del Drago della fine, ascolta le nostre preghiere!” Intonò con tono querulo il capo villaggio, togliendosi con entrambe le mani il copricapo conico, per appoggiarlo con gesto magniloquente sul suo petto temporaneamente immobile, mentre tratteneva il respiro. Soave in lontananza, si udì riecheggiare il verso di un gufo, che sembrò segnare l’attimo e il momento prefissato. L’essere strisciante simile a una foglia, che ormai era disceso a poco più di mezzo metro sopra il fusto della pianta epifita e si trovava su una diramazione quasi orizzontale, si arrestò e allargò le proprie pseudozampe di color marrone intenso. Con un ritmo all’improvviso accelerato, sollevò la testa, ripiegandola impossibilmente su se stessa. E fu soltanto in quel momento catartico, che si aprirono i suoi occhi cerchiati di giallo e apparve lo stregato filare di denti aguzzi su di un volto redivivo e smunto. Con un ghigno carico di sottintesi, a quel punto, il Drago iniziò a parlare.

Creature della notte figlie di sostanze psicotropiche menzionate nelle antiche tradizioni; mostri che compaiono al tramonto singolare della ragione. Alcuni bruchi, accantonato il mimetismo utile a passare inosservati, sembrano aver messo tutte le proprie ottime speranza nella possibilità di passare inosservati, puntando sui colori sgargianti, la forma stravagante ed altre doti esteriori per far PENSARE al nemico di essere velenosi, o in qualche modo dotati di un pessimo sapore. Ma che dire, invece, di chi vuole mantenere le sue zampe nei due contrapposti segmenti lungo l’asse delle possibilità? Un approccio alla questione che implica una forma complessa e in qualche modo trasformabile, ancora prima dell’imprescindibile imbozzolamento, che precorre l’apertura delle ali ed il decollo verso l’auspicato incontro amoroso dell’ultima ora. Forma come quella del Phyllodes imperialis (smithersi) o falena succhiatrice della frutta dal sotto-ala rosa, che come spesso capita sembra trovare il proprio appellativo dall’aspetto della forma adulta. Ma figura nelle enciclopedie, o rassegne biologiche di questi territori australiani, soprattutto durante il periodo della sua esistenza in cui conserva la forma larvale, di un bruco tozzo lungo fino a 12-15 cm. Capace d’inscenare, ogni volta lo ritenga necessario, la ragionevole imitazione di una lucertola predatrice, o alternativamente l’immagine inquietante di uno spirito tornato dall’altro Mondo, giunto sulla Terra per punire e redarguire i malvagi. Una dote inerente, quest’ultima, che potrebbe bastare ad elevarlo tra gli animali maggiormente rappresentativi dello sforzo collettivo nella conservazione della biodiversità ambientale. Se non fosse che, purtroppo, al di fuori del suo areale di appartenenza non sembrerebbe proprio conoscerlo nessuno…