Nella sua forma basilare il vetro, materiale solido che tuttavia presenta le caratteristiche di un liquido, è il prodotto della fusione e successiva cristallizzazione di sabbia, silicio o altri silicati, occasionalmente fatti galleggiare sopra un letto di stagno per garantirne la levigatezza opportuna. Ciò consente di disporre, nella maggior parte delle situazioni, di un qualcosa che risulti essere del tutto trasparente, soluzione idonea per finestre, specchi o altri simili implementi. Ma che dire di chi cerchi, nelle proprie circostanze operative, un oggetto finale che risulti essere dotato di un colore? Suppellettile o perfetto soprammobile, differenziato dai prodotti circostanti per la sua capacità di assorbire, almeno in parte, la luce… Un risultato che può essere raggiunto in un singolo modo: l’uso pratico, ed attentamente calibrato, di una certa quantità di metallo. Polvere alla polvere, di borosilicati, ed ossido potente da inserire nella mescola della giornata; tutto questo in base a una ricetta che deriva dai recessi del Mondo Antico. E in effetti tra i ritrovamenti archeologici effettuati a Posillipo, coerenti all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C, sono stati ritrovati dei mosaici composti parzialmente in vetro, la cui colorazione risultava essere di un pallido verde oliva. La cui analisi più approfondita avrebbe dato un valido riscontro, di quanto mai, nessuno, avrebbe teso a sospettare: il contenuto, lieve ma presente, di una polvere d’uranio. Materiale radioattivo per eccellenza!

Di sicuro non il più pericoloso. E del resto fino alla sua attivazione, durante i processi che condussero alla produzione moderna dell’energia nucleare, sufficientemente inerte da essere maneggiato senza eccessivi rischi per la salute. Come sarebbe ritornato in voga d’altra parte quasi due millenni dopo, con la produzione americana di quello che sarebbe stato chiamato coerentemente jadeite glass o “vetro di vaselina”, dall’appellativo commerciale di un petrolato venduto al tempo dalla stessa tonalità cromatica, o con senno di poi storiografico direttamente vetro [dell’epoca] della grande depressione. Caratterizzato da una proprietà piuttosto interessante: la propensione ad accendersi di luce riflessa e brillare pressoché istantaneamente, con una fosforescenza naturale particolarmente sensibile alla luce ultravioletta. Vasi, candelabri, lampadari… Ma anche piatti e bicchieri, dimostrando la pressoché totale indifferenza al potenziale insalubre di quanto, dopo tutto, veniva ancora considerato un materiale come tanti altri. Successivamente alla seconda guerra mondiale ed in particolare a seguito del progetto Manhattan per la creazione della prima bomba atomica, dunque, la situazione sarebbe radicalmente cambiata, cambiando dapprima la disponibilità e quindi la concezione collettiva di tale materiale, causando l’istantanea e totale sparizione di simili oggetti dal mercato della produzione corrente. Ragion per cui, sebbene dotati di un pregio di lavorazione trascurabile, tali testimonianze di uno strano passato vengono oggi mantenute in elevata considerazione dai collezionisti, disposti a pagare una ragionevole quantità di dollari per aggiungere un altro pezzo di simil-criptonite alla loro collezione di bric-à-brac.

Il tipico prodotto di vetro all’uranio, del resto, ne contiene una quantità non superiore al 10-15%, generalmente incapace di emettere radiazioni superiori a quelle già contenute dal corpo umano. Sebbene esistano delle eccezioni e ad ogni modo, lo stesso metodo impiegato per dare forma ad uno di questi oggetti risulti essere piuttosto impressionante e per quanto ci è dato di comprendere, potenzialmente pericoloso…

oggetti

La cangiante coppa nanotecnologica creata all’epoca di Diocleziano Augusto

Il 13 luglio del 1978, lo scienziato russo Anatoli Petrovich Bugorski stava cercando di risolvere dall’interno un problema tecnico dell’acceleratore di particelle dell’Istituto per la fisica dell’Energia di Protvino, il sincrotrone U-70, quando a causa di un malfunzionamento del sistema di sicurezza, quest’ultimo si avviò di nuovo. Nel giro di un battito di ciglia, l’enorme potenziale subatomico del raggio di protoni fece quindi il giro completo dell’edificio, attraversando il centro esatto del suo cervello. Ciononostante, a parte lievi ustioni della pelle, l’allora trentaseienne non sembrò riportare alcun tipo di conseguenze, riuscendo a completare la propria specializzazione e intraprendendo una lunga e proficua carriera nel suo settore accademico d’appartenenza. Egli avrebbe sempre ricordato, tuttavia, “l’intensa e sconvolgente luce” sperimentata nel momento in cui chiunque, senza particolari pregiudizi, avrebbe potuto collocare l’attimo finale della sua esistenza. Tra tutti i fenomeni interconnessi all’universo quantistico di ciò che possiamo osservare soltanto attraverso fenomeni terzi, dopo tutto, la radiazione percepibile dai nostri occhi è quello di cui sappiamo apprezzare maggiormente la presenza. E non è neanche troppo difficile, a conti fatti, influenzarne il comportamento tramite l’applicazione di particolari… Espedienti.

Quanto indietro possiamo risalire nella storia, dunque, per trovare un esempio valido a corroborare questo dato relativamente privo di contesto? Il Medioevo, il Rinascimento, il Secolo della Scienza? Successivamente alla seconda guerra mondiale, senz’altro? Un po’ prima. Come scoprirete se soltanto entrando nelle vaste e qualche volta misteriose sale del British Museum, doveste scegliere di andare a fermarvi dinnanzi a uno dei più celebri manufatti facenti parte delle sue collezioni, un oggetto noto alla storia con il nome già sentito della coppa di Licurgo. Frutto di una conoscenza specifica che aveva raggiunto i massimi vertici all’epoca della sua presunta costruzione, l’inizio del IV secolo d.C, ma anche, secondo alcuni, di un fortunato e quasi certamente irripetibile incidente. Osservate, dunque, un tale orpello stravagante posto all’interno della propria teca protettiva: recipiente alto 16 cm di vetro, finemente molato ed intagliato al fine di raffigurare un celebre episodio mitologico, sopra cui l’allestimento museale spesso prevede un riflettore mobile, capace di far splendere la luce sopra e poi di lato, sopra e di lato. Perché ogni volta che si compierà quel ciclo, sotto l’occhio affascinato degli spettatori, la figura tormentata del re di Tracia, ivi imprigionata assieme a quella dei suoi divini persecutori, cambierà colore dal rosso al verde, rosso al verde in modo totalmente innaturale. Un effetto straordinario a vedersi e che persino oggi, con i nostri margini di tolleranza tecnica & industriale davvero risicati, ci troveremmo in momentanea difficoltà nel replicare.

Per lungo tempo, d’altra parte, i filologi si erano interrogati sui resoconti coévi di un simile manufatto, considerato largamente leggendario, finché nel 1845, uno scrittore francese menzionò di averlo visto in possesso di un suo connazionale, poco prima che la famiglia Rothschild l’acquistasse ed in seguito prestasse al Victoria & Albert Musem. Finché quasi un secolo dopo, nel 1958, Lord Victor Rothschild avrebbe deciso di venderla al British per la cifra al tempo significativa di 20.000 sterline, dove si trova tutt’ora. A prova sempiterna che almeno sotto certi punti di vista, gli Antichi Romani possedevano quel tipo di conoscenza che in molti, fino a poco tempo fa, saremmo stati pronti a definire perduta.

Chi rubò la sfera di cristallo appartenuta all’ultima imperatrice della Cina?

Ciò che determina il valore di un oggetto di antiquariato, molto spesso, è la presenza di una storia plausibile, in qualche modo indicativa della sua autenticità. Ma anche il contesto di vendita gioca un ruolo di primo piano. E nell’anno americano 1927, a conti fatti, non era possibile immaginare un luogo maggiormente avveniristico dei grandi magazzini Wanamaker’s a Philadelphia, città più popolosa della Pennsylvania. Primo centro commerciale del primo paese ad aver avuto un centro commerciale, o almeno così afferma l’immaginario popolare, nonché prima istituzione commerciale ad essere dotata, verso la fine del secolo antecedente, di elettricità, telefono e tubi pneumatici per il trasferimento interno dei documenti. Oltre a fornire assistenza sanitaria ai propri dipendenti, un concetto quasi rivoluzionario a quei tempi. Dietro le ampie porte di quell’edificio dall’insolita facciata moresca, che in qualche modo suggeriva l’ascendenza di paesi e storie distanti dall’umana occidentale quotidianità. “Mai così tanto, prima d’ora.” Sussurrò tra se e se Eldridge R. Johnson, miliardario astuto e spregiudicato, fondatore della compagnia produttrice di macchine da scrivere Victor’s, mentre osservava la propria immagine riflessa ed invertita a 180 gradi, all’interno dell’oggetto più scintillante sul quale avesse mai posato i propri occhi fino a quel fatidico momento. Destinato ad impressionarlo al punto da scrivere una lettera indirizzata al suo caro amico George Byron Gordon, famoso archeologo e curatore del museo Penn, facente parte della principale università cittadina, il prezzo e la narrazione interconnessa a un simile reperto importato in via diretta, secondo quanto riportava l’etichetta del caso “Vecchio mio, in realtà, 50.000 dollari mi sembrano parecchi. Per un globo di quarzo dal peso di 24 Kg e il diametro di un quarto di metro, proveniente a quanto sembra direttamente dal palazzo imperiale di Pechino. L’esperto contattato da Wanamaker’s afferma che sia appartenuto all’Imperatrice Vedova Cixi in persona. Che ne dici, dovrei acquistarlo?” Domanda, quest’ultima, senz’ombra di dubbio destinata a rimanere senza risposta, poiché pochi giorni dopo Byron, per una drammatica coincidenza, scivolò scendendo dalle scale, cadde battendo la testa e morì. Evento a seguito del quale, con lo scopo di onorare la sua memoria, il già comprovato benefattore della Penn Univ. Johnson acquistò la sfera, che incidentalmente costituisce tutt’ora la seconda più grande di quel tipo esistente al mondo, e ne fece dono al suo museo.

Ora questa storia avrebbe proseguito, in circostanze normali, con la notazione: “…Dove si trova da quell’anno remoto, affascinando grandi e piccini col suo aspetto splendido e misterioso” Ma come le reliquie estratte dalla tomba del faraone Tutankhamon, come il diamante rosa maledetto e il quadro particolarmente sfortunato dell’Urlo orribile di Munch, questa particolare curiosità di un’epoca trascorsa sembrò a partir da quel momento possedere una sua propria volontà, o il potere di attirare personalità bizzarre verso ancor più strane contingenze. Fu così che nel 1988, camminando serenamente lungo il ponte di South Street, un passante vide abbandonato in mezzo alla strada uno strano oggetto dalla forma frastagliata. Che si rivelò essere, ad una seconda occhiata, il sostegno in puro argento made in Japan, usato prima da Wanamaker’s ed in seguito dal museo stesso, per mantenere stabile ciò che possedeva, dopo tutto, la forma e le dimensioni di un comune pallone da calcio. Fu chiamata la polizia, quindi rispose l’FBI. Nel giro di poche ore, diventò chiaro che qualcuno si era introdotto nella rotonda al terzo piano del museo approfittando dei lavori in corso e un’evento per il pubblico, uscendosene tranquillamente mentre trasportava sotto braccio la sfera, il suo sostegno originale e per buona misura, anche una statuetta egizia del dio Osiride vecchia di 2500 umani, presumibilmente usata per infrangere il vetro dietro cui si trovavano gli altri due reperti. Quindi, in maniera piuttosto inspiegabile, il colpevole aveva abbandonato proprio l’unico oggetto dei tre che fosse facile da trasportare e fondere nella sua materia prima, ricavando un immediato guadagno. Quasi come se la grossa gemma vetrosa, in qualche modo, avesse mantenuto un’ascendente significativo sul corso dei suoi desideri…

Leonardo da Vinci e l’uovo di struzzo che conteneva il mondo

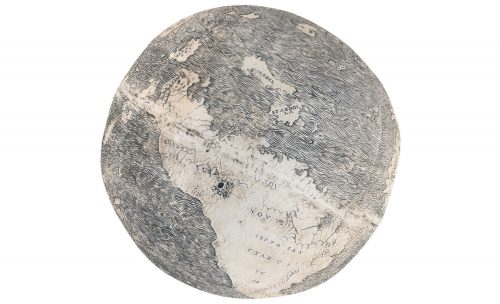

Ci sono nomi, attraverso il corso della storiografia, la cui semplice menzione ai margini di un artefatto, un luogo, una situazione o un evento, tendono a surclassare ogni tipo di considerazione precedente, causando una valutazione del tutto diversa dei fattori effettivamente in gioco. Uno di questi, per lo studio del Rinascimento italiano, può essere senz’altro individuato nella figura dell’uomo d’ingegno universale Leonardo da Vinci, altrettanto importante per la sua arte, quanto riuscì ad esserlo nello studio e l’applicazione di numerose branche embrionali della scienza. Così è piuttosto difficile biasimare l’attribuzione incerta, nonché suggestiva, del curioso artefatto creato a partire da due gusci d’uovo di struzzo incollati assieme, ritrovato in una fiera delle mappe a Londra nel 2012 dal collezionista austriaco Stefaan Missinne, il quale si sarebbe trovato soltanto pochi anni dopo al centro di un letterale vortice d’ipotesi, suggerimenti più o meno accademici ed anche un libro, intitolato, forse per analogia con uno dei romanzi thriller più popolari dell’ultimi vent’anni, The Da Vinci Globe. E tutto ciò per la mera presenza, nel bel mezzo dell’Oceano Indiano per come fu rappresentato dall’incerto autore nel suo piccolo mappamondo, di una piccola barca molto simile alla caracca di un dipinto attribuito a Cristoforo de Predis, che ospitò con la sua famiglia il grande uomo nel 1482, esattamente dieci anni prima della scoperta dell’America ad opera di Cristoforo Colombo.

È importante notare, d’altra parte, come l’uovo in questione non potesse avere origine di sicuro in quel particolare periodo in quanto, e ciò è davvero molto, molto significativo, agli antipodi della suddetta imbarcazione figurava su di esso qualcosa di potenzialmente ancor più inaspettato: un continente triangolare identificato con la dicitura Mundus Novus, corrispondente grossomodo all’America meridionale, sovrastato soltanto da una piccola isola che potrebbe anche ipoteticamente essere la Groenlandia. Il che basterebbe a farne, con la datazione stabilita attorno all’anno 1504, il singolo più antico mappamondo il cui autore si fosse preoccupato di rappresentare uno dei continenti a ridosso dell’Oceano Pacifico, nella parte per così dire occidentale del mondo. Ancor prima, tra l’altro, della fondamentale mappa di Waldseemüller o Universalis Cosmographia, prima rappresentazione bidimensionale della stessa, ritrovata o rinnovata, cognizione da parte dei popoli Europei. In conseguenza di questo, ci misero decisamente poco le testate internazionali e gli altri articoli generalisti a far passare il messaggio che tale monumentale oggetto dovesse essere in qualche modo l’opera delle mani che, in quello stesso anno, avevano dipinto la Gioconda. Il può anche essere plausibile, se non probabile, benché il principale mistero del globo d’origine aviaria sia in effetti di tutt’altro tipo e relativo all’esistenza corrente, presso la Biblioteca di New York, di un altro mappamondo in rame noto fin dal remoto 1855, in cui ogni singolo dettaglio incluse le diciture testuali in bassorilievo ricalca perfettamente quelli che caratterizzano il soggetto di tante parole spese dai sedicenti studiosi dei nostri giorni…