É del 3 luglio l’articolo pubblicato sulla rivista scientifica iScience recante orgogliosamente il titolo: “Prova morfologica di un sistema velenoso orale negli anfibi àpodi” o per lasciare il termine usato in lingua inglese usato dai ricercatori delle università di San Paolo (Brasile) e dello Utah (Salt Lake City), i caecilians dalla parola latina caecus, non-vedente. Esseri talmente difficili da osservare ed assenti da un qualsiasi contesto geografico in qualche modo riconducibile all’Europa, da possedere soltanto il nome scientifico nella maggior parte delle lingue del pianeta Terra. Ma tutt’altro che rari, nei loro ambienti d’appartenenza; questo per l’adattamento pressoché perfetto ad occupare una nicchia tra le più continuative dell’intero sistema ecologico mondiale, quella situata nel sottosuolo di gallerie auto-prodotte dall’animale stesso, grazie all’impiego del teschio affusolato dalla forte mandibola scavatrice. E cosa importa poter distinguere con lo sguardo, a quel punto, null’altro che la tenebra dalla luce? Per queste creature dotate di numerose prerogative composite tra cui l’aspetto generalmente riconducibile a quello di serpenti dagli occhi piccoli e sottocutanei, ma dotati di pelle segmentata ad anelli come i lombrichi e una dentatura da serpente usata secondo i ricercatori per nutrirsi di artropodi, anellidi, nematodi ed altri simili abitanti del territorio di caccia scelto, per lo più nel corso di orari notturni. Ciò che unicamente tradisce la loro vera appartenenza allo stesso gruppo tassonomico di salamandre, rane e rospi tuttavia, è la pelle ricoperta da una secrezione scivolosa finalizzata, nel caso specifico, a facilitare lo scorrimento all’interno dei tunnel da pochi centimetri di diametro. Nonché dotata, nel caso di molte delle specie suddivise tra Sud America, Africa mediana e Sud-Est Asiatico, di una certa quantità di componenti velenosi e tossici, sufficienti a scoraggiare la fame di un qualsivoglia eventuale predatore.

Ciò che Mailho-Fontana, Antoniazzi, Jared e il loro collega statunitense “Butch” Brodie Jr. hanno per la prima volta trattato nel loro lavoro collaborativo tuttavia, è la significativa scoperta della presenza di ghiandole in corrispondenza dei denti di queste creature, usate con tutta probabilità per secernere un qualche tipo di saliva velenosa valida a paralizzare, o persino uccidere la preda di turno. Il che risulterebbe, una volta dimostrato al di là di ogni possibile dubbio, straordinariamente significativo proprio perché nell’intero corso dell’evoluzione a noi nota, nessun tipo di anfibio ha mai posseduto questo particolare approccio alla caccia ed al sostentamento della sua specie. Oltre ad avere molto senso in un’ottica di evoluzione convergente, soprattutto quando messo in relazione con un altro animale morfologicamente simile, il serpente, per cui l’assenza di arti o armi oltre alla semplice bocca ha motivato questo adattamento strettamente associabile alla necessità di colpire con essa in maniera il più possibile letale. Mentre le implicazioni, da un punto di vista della storia biologica, non possono che risultare ancor più significative…

università

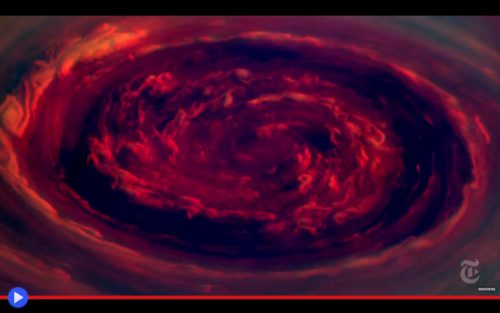

Nuovo studio tenta di chiarire l’origine dell’esagono di Saturno

Sospeso in apparenza immobile nel cielo notturno, chiaro e limpido nella sua forma distinguibile soltanto con ausili ottici all’osservazione, il pianeta Saturno appare come la perfetta personificazione del concetto di un’esistenza tranquilla e silenziosa. Niente potrebbe, nella realtà dei fatti, risultare più errato: il grande gigante gassoso dagli anelli e le 52 lune, affascinanti residuati di un possibile cataclisma mai osservato da esseri viventi, è un agglomerato tempestoso d’idrogeno, elio e qualche altro elemento “lievemente” più pesante, con un possibile nucleo roccioso simile alla composizione della Terra. I cui strati successivi di materia, sovrapposti e intersecantisi tra loro, risultano soggetti a forze totalmente inimmaginabili dai preconcetti largamente non-confermati che si trovano a nostra disposizione. Venti superiori ai 1800 Km orari, vortici profondi dieci volte l’Oceano Pacifico, tempeste senza fine che superano largamente nel diametro un insignificante pianeta come il nostro. Eventi atmosferici il cui esempio più famoso, scoperto dagli umani grazie alla sonda Voyager nel 1981, è il colossale uragano dall’impossibile forma geometrica, collocato in corrispondenza del gelido polo planetario. Più volte discusso dagli appassionati di teorie parascientifiche ed extra-terrestri, come immagine “troppo perfetta” per poter avere un’origine di tipo naturale, la strana caratteristica è stata sottoposta negli anni a partire dal 1993 a una serie di lunghe osservazioni mediante il potente telescopio Hubble, quindi ulteriormente approfondita nel 2006 con l’ultimo passaggio della navicella Cassini–Huygens, prima dell’ultimo “tuffo” autodistruttivo attraverso gli strati superiori dell’atmosfera. Iniziative al maturarsi delle quali, con i caratteristici tempi lunghi delle scienze spaziali, in questi ultimi due mesi il pianeta color crema è stato il soggetto di un paio di studi alquanto innovativi, la cui interpretazione combinata può fornire un nuovo metodo interpretativo, potenzialmente utile a comprendere, finalmente, la remota origine di una tale meraviglia della natura. Il primo risalente all’inizio di maggio, ed opera di un team internazionale facente capo ai due scienziati dell’Università di Bilbao nei paesi Baschi Sánchez-Lavega e García-Muñoz, parla di una stratificazione verticale fino all’altitudine di 300 Km sopra la geometrica tempesta suddivisa in almeno sette diversi sistemi di foschie distinguibili attraverso l’esame spettrografico di Cassini, possibilmente frutto delle oscillazioni nella densità e la temperatura di Saturno a diverse distanze dalle sue oscure profondità inferiori. Nient’altro che l’effetto delle cosiddette onde atmosferiche gravitazionali (un fenomeno diverso da quelle dello spazio-tempo dimostrate nel 2016) causate dall’interazione tra la massa planetaria e l’energia delle masse d’aria, spostate attraverso l’effetto implacabile dei venti. Neppure tale presa di coscienza relativamente allo sviluppo verticale dell’esagono, tuttavia, avrebbe potuto prepararci alla nuova interpretazione pubblicata al termine della prima settimana di giugno…

Sbiancamento delle nubi: l’ultima speranza di salvare la barriera corallina?

Tra gli svariati disastri, ecologici e non, di questo drammatica prima parte di 2020, il più recente e ancora meno discusso può essere individuato nel più grave processo entropico da cinque anni in grado di coinvolgere uno dei più importanti monumenti, non soltanto dal punto di vista paesaggistico, dei grandi territori oceanici del nostro mondo. Così mentre, verso l’inizio di aprile, il mondo intero si svegliava in quarantena, attraverso una perlustrazione aerea prevista da tempo veniva riportato l’improvviso, nonché diffuso, impallidimento di una vasta zona dell’intera Grande Barriera a largo dello stato australiano del Queensland, costruita dal corallo e importantissima dimora di una vasta serie di specie animali e non. Evento causato, come sappiamo dalle precedenti occorrenze, da rapidi e sfavorevoli mutamenti climatici, che causando uno squilibrio nella biologia dei polipi (cnidaria del corallo) porta quest’ultimi ad espellere dalle proprie colonie il protozoo simbiotico zooxanthellae, simile ad un’alga ed importante fonte di cibo per questi minuscoli animali. Al che segue, oltre che l’antiestetica perdita di pigmento, una progressiva deriva verso l’inedia, l’incapacità di nutrirsi ed infine, la morte. Ciò che l’uomo ha causato in maniera più o meno diretta, tuttavia, egli stesso può tentare di risolvere, seguendo quella strada che, nonostante i latenti pericoli virali, ha non di meno scelto di percorrere il ricercatore Daniel Harrison dell’Università Southern Cross del Nuovo Galles del Sud, mettendo in atto giusto negli ultimi giorni un piano preparato da tempo.

Staticità, rassegnazione, indolenza, senso di aspettativa ancora oggi totalmente privo di soddisfazione: per molti ma non per tutti, data l’opportunità, senz’altro rara, di portare a termine importanti progetti messi in moto da tempo. Iniziative come quella della semina delle nubi marine, perseguita da questo specifico sostenitore del processo attraverso almeno tre anni di studi statistici e di fattibilità, fino alla partenza, verso l’inizio di aprile, del suo staff a bordo dell’imbarcazione da ricerca Riverside Marine, con a bordo quello che poteva senza dubbio assomigliare, sotto molti punti di vista, a un tipico cannone per la neve. Lungi dal servire in ipotetiche battaglie navali tra vascelli, d’altra parte, l’apparato tubolare recante i loghi identificativi del Sims (Sydney Institute o Marine Science) e la EmiControls, compagnia specializzata nell’abbattimento polveri e sistemi antincendio, era in effetti una turbina con un’obiettivo ben preciso: proiettare verso l’alto, a fronte dell’atomizzazione dell’acqua marina, letterali triliardi di particelle infinitesimali di sale, idealmente valide a creare un qualche cosa di potenzialmente proficuo: uno scudo di vapore riflettente, chiamato normalmente nube, in grado di proteggere da parte dei raggi del sole coloro che ne hanno maggiormente bisogno…

L’incontenibile cannuccia idrostatica del Prof. Pascal

Molto importante nello stile d’insegnamento statunitense è la cognizione che sapere un qualcosa, e testimoniarne l’evidenza, siano due valori culturali profondamente differenti. Così che il metodo scientifico, continuamente messo in discussione, si trova sottoposto a prove quotidiane, dinnanzi al pubblico della nuova generazione, in aule di scuola, laboratori universitari ed altri spazi architettonici finalizzati a tal scopo. Resta tuttavia evidente che ogni abitudine, inclusa simile tendenza, possa venire proporzionata sulla base del proprio ambiente operativo, raggiungendo e coinvolgendo le fervide menti in quantità determinata dalla grandezza del proprio palcoscenico ed il tipo di risorse a disposizione. Come nel caso della Prof.sa Katerina Visnjic di Princeton, che nel 2016 tra tutti i megafoni a disposizione, scelse d’impiegare il più imponente: quello di Internet, creando il canale di YouTube chiamato a tal proposito Physics4Life. Idealmente finalizzato, in linea di principio, a contenere un’ampia antologia di materiali ma la cui Alfa e Omega per ragioni inconoscibili sarebbe stata invece questa singola scenetta, il cui svolgimento e risultato, d’altra parte, appaiono chiari e al tempo stesso, poco meno che straordinari. Stiamo parlando, d’altra parte, di una delle più famose prove pratiche finalizzate alla scoperta di una legge naturale, per l’appunto nominata in base al nome del suo scopritore, il matematico francese appartenuto al secolo della scienza Blaise Pascal (1623-1662) a sua volta strettamente interconnesso all’immagine particolarmente strana e imprevista di un lunghissimo tubicino, fatto discendere dalla sommità di una torre, all’interno della prototipica botte costruita in doghe di legno. Nient’altro che un’esperimento, a conti fatti, ma del tipo migliore. Poiché quasi nessuno, senza una preparazione precedente, avrebbe potuto prevederne l’esito finale.

Osservate, ponderate, traete le vostre conclusioni: su questo gruppo di studenti iscritti all’università più prestigiosa e importante del New Jersey che, seguendo le istruzioni della loro guida in questo viaggio sorprendente di scoperta, approntano la configurazione già descritta con alcuni significativi gradi d’adattamento. A partire dalla sommità del dipartimento di fisica, il mini-grattacielo noto come Fine Hall, ove trova collocazione il punto d’origine della succitata, angusta e flessibile condotta (probabile tubicino in gomma trasparente) fino al bersaglio finale di una grossa ampolla in vetro, a sua volta inserita all’interno di un contenitore più grande poggiato attentamente al livello della strada. Questo per evitare che al verificarsi dell’effetto finale qualcuno possa rimanerne, assai spiacevolmente, bagnato. Quindi al trascorrere di qualche attimo di suspense, seguito dalla relativa apertura delle menti grazie alla descrizione del concetto di pressione idrostatica, con gesto solenne l’aiutante della Prof.sa Visnjic spinge uno stantuffo dal piano rialzato di 35-40 metri, dando inizio a una serie di conseguenze strettamente interconnesse tra loro. Prima tra tutte, la compressione del liquido nella cannuccia, tramite espulsione inevitabile di fino all’ultima bolla d’aria rimasta intrappolata al suo interno. Subito seguita, con rapidità fulminea, da un aumento di pressione pressoché immediato nell’ampolla al termine di quel sistema chiuso, immediatamente portata fino al limite massimo concesso dalla sua struttura. Fino all’irrimediabile esplosione in un migliaio di frammenti, causata dalla semplice pressione, neanche tanto forte, del pollice umano sovrastante. Il che richiede, senza il benché minimo dubbio, l’approccio ulteriore di una breve discussione esplicativa…