Nel 1926 una commissione costituita dal governo italiano, al comando dell’ingegner Corrado Ricci, affronta finalmente col criterio necessario la complessa faccenda. Al cospetto della quale per molti secoli, attraverso una serie di diversi approcci più o meno scientifici, generazioni successive di tecnici e archeologi avevano fallito miseramente: come riportare in superficie, finalmente, le due chiatte di epoca romana attribuite all’imperatore Caligola, da lungo tempo inabissate nelle acque del lago vulcanico di Nemi? Così vicine all’affollata capitale, che nei secoli tanto discusse e celebrate, che a più riprese erano state saccheggiate, danneggiate e parzialmente distrutte da maldestri tentativi di recupero, tra cui il sollevamento tramite galleggianti, gru portuali, semplice energia muscolare di persone ed animali. Finché non venne piuttosto deciso, in maniera molto semplice e diretta, di far defluire l’acqua dagli antichi canali d’irrigazione, lasciando che fosse la possanza gravitazionale del pianeta stesso ad occuparsi del resto. Ma se ci spostiamo con la mente lungo un tragitto ideale conduttivo fino a quel fatidico momento, attraverso i tanti cercatori che tentarono le auspicabili vette di gloria, sarà facile individuare come un punto di svolta quello in cui divenne finalmente chiara l’effettiva dimensione dei suddetti vascelli, misuranti esattamente 71×20 e 75×29 metri. Grazie all’impresa certamente coraggiosa, nonché stranamente avveniristica, di un celebre alpinista, militare e avventuriero italiano.

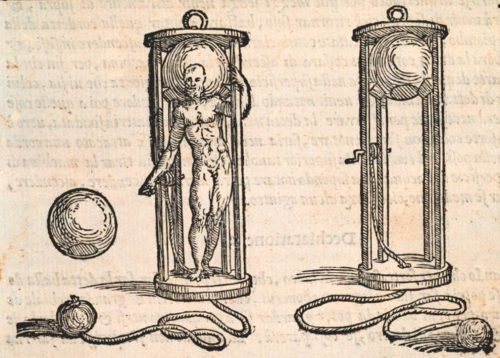

Francesco De Marchi, nato a Bologna nel 1504, aveva partecipato in prima persona alla battaglia di Pavia del 1525 e l’assedio di Firenze del 1529-30. Erudito autore di trattati, elaborò estensive di tecniche di fortificazione oltre che di filosofia e scienze naturali, approfondendo il concetto d’eruzione vulcanica e visitando direttamente svariate grotte e molte vette montuose d’Italia. Molto prima di raggiungere per primo la cima del Gran Sasso per la cosiddetta Via Normale nel 1573, il suo interesse sembrò dirigersi per breve tempo nei confronti del grande mistero laziale, portandolo ad avventurarsi negli abissi tramite l’applicazione di un’innovativa, quanto rischiosa tecnologia. L’impresa costituisce uno di quei corollari a un fatto storico di rilievo, normalmente menzionati in poche righe senza significativi spunti d’approfondimento negli articoli e le trattazioni di rito. Eppure se vogliamo prendere alla lettera il suo resoconto, descritto estensivamente nell’opera “Dieci libri sull’architettura civile”, l’effettiva metodologia impiegata sarebbe risultata in significativo anticipo sul progresso largamente noto di quel genere di tecnologia, che vede la prima campana d’immersione in senso moderno come un prodotto dell’astronomo Edmund Halley (quello della cometa) nel 1714. Questione da trattare rigorosamente col condizionale, s’intende, poiché il De Marchi racconta espressamente di aver giurato all’inventore del dispositivo in questione, un certo Guglielmo di Lorena che partecipò anch’egli all’impresa, l’assoluta segretezza nei confronti dei contemporanei e posteri futuri. Benché dal contesto e dalla situazione in essere, oltre ad un curioso aneddoto collaterale, sia possibile intuire almeno in parte l’effettiva natura della verità…

personaggi

Il castello spagnolo che incorpora tre navi pronte per partire alla ricerca del Nuovo Mondo

Il surrealismo come arte visuale, narrativa o poetica, è quella tecnica che tenta d’integrare panorami concettuali noti con creazioni mistiche o di fantasia, associazioni metaforiche mostrate al mondo nella più istintiva delle interpretazioni, quella nata dal disegno puro e limpido delle idee. “Castelli che danzano sul mare” ad esempio, può configurarsi come un valido riferimento al mondo della navigazione, ovvero quello in cui l’ingegneria sia trovi ad essere applicata alle necessità inerenti del principio di Archimede, fin da quando volgendo lo sguardo oltre l’orizzonte, ci si pose la domanda sulle terre che potessero persistere al di là del vasto spazio ove spariscono i continenti. Forse l’unico degno di nota, almeno fino alla creazione di un complesso tanto straordinario e fuori dagli schemi, come quello concepito originariamente nel 1987, da parte di un facoltoso medico ginecologo ormai prossimo alla pensione, che decise di trascorrerla rendendo omaggio a Colón. Non l’organo ma il grande esploratore Cristoforo, che qui chiamavano, per l’appunto, Cristóbal. Nella speranza rivelatosi poi vana, di riuscire a completare l’opera in tempo per il cinquecentenario della scoperta dell’America del 1992, missione destinata invece a realizzarsi con “appena” due anni di ritardo. Una tempistica da nulla quando si considera la complessità, e soprattutto le modalità di costruzione impiegate al fine di perseguirla. E guarda caso, il risultato… Capace di gettare la sua ombra intricatissima dinnanzi a quella strada provinciale andalusa, che costeggia il paesino di Benalmádena in provincia di Malaga, lungo cui il dottore di origini catalane in viaggio dagli Stati Uniti scelse di acquistare un vasto terreno dove scegliere finalmente di realizzare il suo sogno. Una svettante allegoria, la letterale manifestazione tangibile della Storia. In altri termini, il castello monumentale di Colomar.

Interpretazione a dire il vero piuttosto libera di quel concetto, vista la mancanza di effettive fortificazioni, che d’altronde a molto poco sarebbero servite in quest’epoca di assedi di tutt’altra natura, così come l’eventuale ponte levatoio, un salone principale o le vaste residenze del padrone di casa. Questo perché nel progetto fondamentale del Dr. D. Esteban Martín nessuno avrebbe dovuto effettivamente vivere all’interno del suo grande lascito, destinato piuttosto a costituire una visione ed un suggello, relativo al personaggio che più d’ogni altro seppe dare il proprio contributo alla passata egemonia spagnola sull’Europa e il mondo durante l’intero periodo rinascimentale. Alla destinazione di quel viaggio, compiuto grazie all’opera di caravelle che fatte non furono senz’altro in muratura. Eppure in questa guisa ricompaiono, con fedeltà d’intenti mentre volgono a Ponente, nella più straordinaria commistione d’influenze e allegorie composte a beneficio dei visitatori…

Roth & Fink: storie di oniriche automobili create sotto il segno di un topo gigante

Non è possibile raggiungere uno stato di preminenza culturale, in un paese e un’epoca, senza prima essere riusciti a sviluppare un assoluto rapporto di predominio con il puro mondo della forma. E per quanto riguarda l’imponente Ed “Big Daddy” Roth, fabbricante di fantasiose automobili (e molto più di quelle) nei ruggenti anni ’60 e ’70, all’apice della cosiddetta Kustom Kulture californiana, potremmo affermare che con le sue opere gli sia riuscito non soltanto di approcciarsi all’assoluta essenza di una simile questione, ma averla addirittura capovolta, implosa e risaldata tramite la lente di un’osservazione informata. Dei modelli, le correnti e quella regola assoluta del cool in quanto tale, intesa come la capacità di impressionare chiunque fosse in grado di mantenere la mente sufficientemente aperta; senza il peso, ultimo e gravoso, di una logica apparente nei suoi gesti e tutto quello che ne consegue. Prendete ad esempio la sua Rothar del 1965, risalente al suo periodo motociclistico in cui frequentò per circa una decade le cerchie della vasta organizzazione degli Hell’s Angels. Surreale triciclo costruito a partire da una Triumph da 650 cc, con un abitacolo a bolla direttamente prelevato da un episodio del cartoon dei Jetsons (i Pronipoti) mentre la forma della carrozzeria in colori patriottici pare precorrere l’hovercraft magnetizzato Blue Falcon, uno dei protagonisti del videogame di corse degli anni ’90, F-Zero. Nient’altro che il frutto di un approccio estremamente personale al processo creativo delle hot rods, vetture fortemente personalizzate particolarmente rappresentativa di circa della metà del secolo scorso, quando la creazione di un’estetica “aggressiva” o in qualche modo memorabile era considerato molto più importante che massimizzare prestazioni o funzionalità. Fino al caso estremo delle rat rods, veri e propri mezzi derelitti che sembravano direttamente fuoriusciti da uno sfasciacarrozze, tanto erano malridotti, arrugginiti e fuori dagli schemi di un mondo che potesse dirsi, a tutti gli effetti, civilizzato. E per quanto un tale approccio possa dirsi assai lontano dallo stile allegro e stravagante delle auto più famose di questo autore, resta chiaro come le sue origini risultino legate strettamente a quel mondo ed una simile visione estetica, particolarmente grazie al suo personaggio più famoso, Rat Fink: una malefica caricatura di Mickey Mouse, verde, occhi rossi, con grandi orecchie pelose, denti sporgenti e la lingua che fuoriesce talvolta dalla bocca famelica, soprattutto mentre si trova alla guida di automobili sproporzionatamente piccole e spesso mostruosamente malridotte. Nato come illustrazione per una serie di popolarissime magliette, vendute e pubblicizzate a partire dal 1958 nel contesto della rivista per appassionati d’auto Car Craft, il minaccioso roditore si trovò in tal modo all’origine di un’intero nuovo genere d’illustrazioni, destinate a diventare un punto fermo per oltre due decadi di controcultura motoristica. Particolarmente quando i suoi veicoli immaginifici, assieme a quelli di un cast di assurdi comprimari tra cui Drag Nut, Mother’s Worry e Mr. Gasser, iniziarono incredibilmente a prendere una forma perfettamente tangibile grazie al secondo hobby del loro creatore…

La strana torre gotica creata in Scozia per commemorare Braveheart

Fino al 2008, una strana statua armata di mazzafrusto campeggiava nel grande parcheggio alla periferia di Stirling, 41 Km a nord-est di Glasgow, all’ombra del colle ricoperto da una fitta foresta di Abbey Craig. Monolitica e dalle proporzioni non perfettamente riuscite, il corpo e la faccia soltanto parzialmente a rilievo, con la bocca spalancata in un silenzioso grido di rabbia o ribellione. Nonché una vaga somiglianza all’attore hollywoodiano Mel Gibson, ulteriormente resa esplicita dalla doppia dicitura, sopra piedistallo e scudo, di “FREEDOM” e “BRAVEHEART”. Oggetto senz’altro curioso, non del tutto privo di un certo fascino naïf, grazie allo stile distintivo dell’artista Tom Church. Eppure in grado di attrarsi, nel corso degli anni a partire dal 1997 della sua creazione, una quantità letteralmente spropositata di proteste tali da sfociare anche nel vandalismo, complice anche la vicinanza dell’Università cittadina. Questo chiaramente, perché per un’opera d’arte pubblica il contesto di collocazione è tutto. E non è mai un’idea molto riuscita quella d’onorare il cinema d’oltreoceano, presso quello che potremmo definire forse il luogo maggiormente sacro di un’intera nazione.

Chiamata spesso “la chiave di tutta la Scozia” Stirling è infatti oggi meta di pellegrinaggio per tutti coloro che vogliono apprezzarne l’antica importanza strategica, esemplificata in modo particolare da due notevoli strutture architettoniche: l’enorme castello risalente al XII secolo, utilizzato tra le altre cose per incoronare la regina Maria Stuarda; e la torre alta 67 metri che lo guarda dalla cima del sopracitato colle, costruita grazie a una raccolta di fondi risalente ad un assai più recente 1869. Appuntita e squadrata, come il campanile di una chiesa, ulteriormente impreziosita da un originale tetto dai multipli aguzzi contrafforti, grazie all’inventiva dell’architetto John Thomas Rochead, scelto all’epoca per rispondere all’esigenza di commemorare uno dei personaggi più ammirati e letterali punti di svolta nella storia dell’intera la nazione, la battaglia risalente al 1297. In quel frangente che figura in modo assai collaterale ed inesatto nella celebre pellicola su William Wallace, soprattutto per la mancanza del più importante elemento in grado di definirlo: lo stretto ponte in legno che attraversa(va) il fiume Forth. Ben più antico del cosiddetto Vecchio Ponte dalle molte arcate, risalente al XVI secolo, che può essere ancor’oggi osservato dalla cima panoramica del monumento. Quello attraverso cui il famoso patriota e cavaliere lasciò scaltramente attraversare una certa parte dell’esercito del tirannico Re d’Inghilterra Edoardo I, “la maggiore che avrebbe potuto sconfiggere” prima di scendere in velocità con la sua armata dalla cima di Abbey Craig, sbaragliando l’opposizione ed arrivando a uccidere il tesoriere del sovrano in Scozia, Hugh de Cressingham, con la cui pelle umana optò di farsi realizzare la bretella per il fodero della propria enorme spada. Un piccolo dettaglio, lasciato accidentalmente fuori dalla narrazione cinematografica degli eventi…