Un attimo, una pausa, un refolo di vento. L’imponente pachiderma aerodinamico che sfila, lentamente. Visto da una prospettiva inusuale: le ali si dipanano come triangoli gettando l’ombra in posizione perpendicolare. Ma nessuno, qui, riesce a vederla. Perché siamo tutti sopra, là dove la coda si eleva fino a raggiungere la suola delle nostre scarpe. Separate, come singola barriera, da uno strato spesso e trasparente. Come avrebbero potuto mai resistere, alla tentazione d’includere una tale caratteristica? In una struttura simile, dalla funzione estremamente pratica. Il cui valore aggiunto è pura e non adulterata spettacolarità a vantaggio di coloro che si trovano ad attraversarlo ogni giorno. Tutti i ponti, d’altra parte, sono panoramici. E lo Sky Bridge dell’Aeroporto Internazionale di Hong Kong riesce ad esserlo in maniera altamente caratteristica, proprio per il “corso” che si trova ad attraversare. Niente meno che la taxiway, o sentiero di rullaggio, parallela ad una delle piste principali di quel complesso. Di per se un luogo e trionfo dell’ingegneria globale da innumerevoli punti di vista, cui a partire dal novembre del 2022 si è aggiunto per l’appunto il record titolare dai notevoli 200 metri, la cui edificazione ebbe a dipanarsi sulla base di linee guida profondamente diverse dalle aspettative comuni. Avendo dato l’essenziale priorità a quel tipico e saliente approccio degli interventi di costruzione aeroportuali: velocizzare, intervenire trasversalmente, dare continuità al servizio di decollo ed atterraggio per gli aerei destinati alla regione amministrativa speciale ed ex-colonia britannica, luogo di approdo delle navi provenienti dalla Vecchia Europa. Che potranno anche essere state affiancate nel loro servizio dai veloci e potenti velivoli dei cieli, tra cui l’abnorme vettore passeggeri Airbus “Super-Jumbo” A380, ma con aumento esponenziale della gente interessata a giungere o lasciare i presenti lidi. Così da richiedere la costruzione, nel 2007, di un ulteriore terminal “satellitare” dedicato ai jet di linea più piccoli, capaci di trasportare un massimo di cento persone alla volta. Eppure la zona di transito intermedia rimaneva condivisa. E come permettere, dunque, alla gente di raggiungere l’alternativo luogo d’imbarco, senza prendere ogni volta una navetta? E senza dover aspettare per attraversare il passaggio di questo o quel bolide impegnato a raggiungere l’invitante punto d’ingresso dei cieli? C’erano diverse possibili metodologie d’approccio alla questione, ma il direttore tecnologico Ricky Leung assieme alla sua commissione ingegneristica si ritrovarono a scegliere questa: l’investimento di almeno un quarto degli 8 miliardi stanziati per l’ampliamento dei servizi e infrastrutture nella costruzione di un punto di passaggio svettante. Il minimo che fosse abbastanza, in modo tale da permettere la soluzione ed accantonamento del saliente problema…

turismo

Il grande tetto rosso e l’interludio non del tutto motivabile del Ferrari World Abu Dhabi

Amare qualcosa alla follia comporta spese addizionali non del tutto contestualizzate, come il viaggio verso mete via dal vicinato e il pagamento di un prezzo d’ingresso sensibilmente superiore alla media. Per le attrazioni di Abu Dhabi, s’intende, la capitale degli Emirati Arabi Uniti ed in modo ancor più rilevante la sua sfavillante isola artificiale di Yas. Ove sorge, tra le molte stravaganze, un edificio dalla forma vagamente minacciosa di un virus batteriofago, la cui caratteristica maggiormente riconoscibile risulta essere, oltre al costo d’ingresso tra i 70 e i 120 dollari a biglietto, il colore. Quanti super-capannoni simmetrici, da un’area abitabile di 26.000 metri quadri, possono d’altronde vantare la tonalità ove campeggia in molte circostanze il mitico equino di Marranello? Tutt’altro che una mera coincidenza, giacché se persiste in Medio Oriente uno stallaggio metaforico per quel logotipo animale, esso può essere direttamente situato qui, nel più grande parco a tema coperto al mondo. Il maggior tributo architettonico ad un marchio automobilistico. Nonché una tra le più intriganti e originali attrazioni di questa metropoli, per lo meno nei fugaci attimi in cui tutto pare funzionare a dovere.

Un luogo messo in opera grazie allo sviluppatore di proprietà immobiliari Miral, il gestore di siti d’intrattenimento Farah Experiences e l’azienda di contractors Six Construct (con partecipazione tecnica della ArcelorMittal). La cui finalità è rispondere ad un modo idoneo per far continuare il divertimento, anche nei periodi in cui i termometri d’estate possono superare da queste parti abbondantemente i 45 gradi. E farlo, sulla base di accordi dall’elevato grado di prestigio, mentre si presenta un’immagine e una patina visuale la cui matrice appare in modo indiscutibile ispirata all’Italia. La singolare location nasce dunque da un’operazione di co-marketing concepita nel 2007, quando lo stesso Luca di Montezemolo si recò al futuro cantiere per la sepoltura simbolica di una capsula temporale contenente un pistone del campionato di Formula 1 recentemente terminato in quell’anno. Benché la Ferrari non fosse in tale caso investitore o partner, bensì mero fornitore su licenza del proprio marchio ed assistenza nella progettazione delle attrazioni del parco. Il cui pièce de résistance, il cosiddetto pezzo forte, sarebbe stato fin da subito l’ottovolante lanciato con acceleratore idraulico Formula Rossa, nuovo circuito creato dalla Intamin, compagnia dietro le precedenti montagne russe più veloci al mondo, il Kingda Ka del New Jersey. Che nel presente caso si sono dimostrati in grado d’innalzare sensibilmente la portata del record, passando dai precedenti 206 Km/h alla cifra impressionante di 240, per di più coadiuvate da una fase di accelerazione capace di passare da 0 a 100 nel giro di appena 2 secondi. Generando una forza paragonabile a quella sperimentata da un pilota di aereo da caccia o per l’appunto, monoposto per il tipico gran premio di F1….

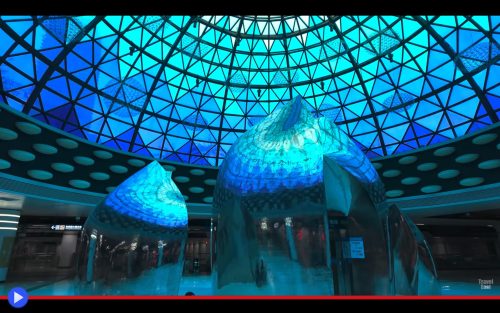

Le insospettate meraviglie architettoniche della metropolitana di Wuhan

È l’aspetto della cultura cinese contemporanea meno conosciuto da coloro che non hanno visitato quel paese, mantenendo fermo nella mente lo stereotipo di uno stile decorativo tradizionalista, rigido nelle applicazioni, appannaggio del pubblico dominio e strettamente limitato dall’aderenza ad una serie di modelli imposti dall’alto. Idea ben presto sovrascritta da un rapido vaglio del tipo di materiale disponibile online, valido a ridefinire la tipica megalopoli del regno di Mezzo come un qualcosa di fuoriuscito direttamente da un film di fantascienza o il tipico romanzo cyberpunk. Ciò principalmente per il modo in cui si è soliti da queste parti coniugare antico e moderno, giungendo a generare un’interpretazione altamente riconoscibile di quello che può essere chiamato “idoneo” a determinare il principale carattere di una nazione. Al punto che persino l’infrastruttura civile, in modo particolare negli ultimi vent’anni, ha raggiunto un livello di presentazione al pubblico finalizzato a comunicare una precisa gamma di reazioni, riassumibili nel quieto senso di soddisfazione che tende a trasformarsi, gradualmente, nell’orgoglio di far parte di una determinata collettività viaggiante. Da un lato all’altro di Wuhan, tanto per fare un esempio, la popolosa capitale della provincia di Hubei. 13 milioni di persone dislocate in poco più di 8.400 Km, in questo luogo sfortunatamente celebre in Occidente come punto d’origine della pandemia da Covid che sconvolse il mondo pochi anni fa. Tanto che potrebbe anche lasciare un certo senso di sorpresa, prendere atto di quali e quante opere di rinnovamento siano state portate a termine nel corso dell’ultima mezza decade, in una maniera in grado di colpire, ancora una volta, la fantasia della mente collettiva incernierata nei sottosistemi di questo Web. Internet ovvero un luogo dedicato a viaggi virtuali, telecamere fluttuanti e riprese dirette in grado di sfatare, o alternativamente accentuare, gli assunti persistenti poco dietro i monitor e le tastiere. Ecco allora l’ipotetico turista, come anche l’individuo giunto in questi lidi per studio e/o lavoro, sperimentare una dopo l’altra le notevoli bizzarrie disseminate lungo il corso dell’ormai celebre Linea 5, l’ultima aggiunta del sistema metropolitano in grado di costituire la maturità evidente dei crismi progettuali e priorità estetiche di questa tipologia di servizi in Cina. Aperta nel dicembre del 2021, con significativo entusiasmo mediatico e partecipazione pressoché immediata ed altresì spontanea di una fetta significativa degli abitanti, all’entusiasmo per così dire istituzionale nei confronti dei crismi architettonici percorsi fino alle più estreme conseguenze…

L’occhio cittadino della ruota panoramica incorporata nel più alto grattacielo georgiano

L’idea di una città con una parte rilevante delle proprie infrastrutture dedicate all’attrazione dei turisti ed il loro intrattenimento, come Las Vegas o Dubai, parrebbe concettualmente incompatibile con con l’area culturale dell’ex blocco sovietico, ivi incluso il paese sul Mar Nero della Georgia, un tempo visitato da Giasone e i suoi Argonauti alla ricerca del mitico vello d’oro. Persino l’eroe imparentato con Ermes ed Apollo, tuttavia, non avrebbe potuto fare a meno di sostare e rivolgere lo sguardo verso l’alto, dinnanzi ad una simile manifestazione di stravaganza. Ecco l’approssimazione emblematica di un emblema solare, saldamente incernierata nel suo perno in una torre vagamente piramidale di 200 metri d’altezza. Le cui pareti vantano l’accento addizionale di finestre colorate in modo tale da creare forme geometriche affini al gioco del Tetris. Tutto questo grazie all’opera dell’architetto David Gogichaishvili, già coautore di una scenografica fontana equestre nella piazza Davit Aghmashenebelis in questa stessa facoltosa città portuale di Batumi, repubblica autonoma di Agiaria, nella parte meridionale del triangolo che forma la Georgia. Ma sparito in questo caso l’intento identitario riproducente i reperti archeologici degli scavi a Kolkhida, rimpiazzato da una sorta di ambizioso… Modernismo dei modelli di riferimento? Neo-futurismo da Luna Park? Strutturalismo della compenetrazione delle forme? O potenziali innumerevoli altri tipi di -ismi, possibilmente coinvolti nello stravagante quanto chiaro desiderio di cambiare il “punto di vista” possibile su questo centro cittadino dalle molte attrazioni visuali. Qui la grande spiaggia che affianca il porto sul Mar Nero, lì un McDonalds costruito in una cupola geodetica riflettente. Lì un giardino formale in stile Rinascimento Francese, e poco più avanti la cosiddetta “Piazza”, zona d’intrattenimento ispirata ad un estetica spiccatamente italiana. Un po’ come le piccole Parigi o Venezia ricostruite nei parchi cinesi, ma sempre con un quantum di personalizzazione, come l’inclusione di un grande mosaico nella pavimentazione o lo sfondo di chiese ortodosse ed altri edifici storici di rilievo. Un gusto sincretistico che avrebbe dovuto raggiungere l’apice, nell’opinione dell’allora presidente Mikheil Saakashvili, tramite l’edificazione della Torre del Politecnico concepita all’inizio degli anni 2010, in buona sostanza una letterale sorta di università verticale, che avrebbe dovuto coinvolgere una serie di docenti e soluzioni didattiche importate direttamente dagli Stati Uniti. Ma il progetto di un luogo d’istruzione dislocato lungo i piani di un grattacielo risultava già abbastanza problematico, dal punto di vista organizzativo, anche senza l’inclusione a mezza altezza di quella che può essere soltanto definita come una giostra per il divertimento dei proverbiali grandi & piccini…