Penetrare attraverso gli strati del sottosuolo costituisce spesso un viaggio attraverso il tempo, come ben sapeva nel 2008 l’archeologo francese Richard Oslisly, avventurandosi oltre l’apertura dell’ingresso nelle caverne di Abanda, situate nei pressi della laguna atlantica di Fernan Vaz. Nella speranza di trovare reperti o prove del pregresso insediamento di antiche genti, nel cuore più profondo di quello che viene considerato il più antico dei continenti. Ciò che egli non si immaginava, tuttavia, era di trovarsi letteralmente trasportato fino alla Preistoria, trovandosi a stretto contatto con creature che l’evoluzione aveva lungamente dimenticato. Quando una coppia d’occhi rossi, subito seguìta da moltissime altre, comparve ai margini di una delle ampie sale allagate del complesso network sotterraneo, accompagnata da un soffio che rapidamente si trasformò in un muggito sommesso. Dopo un attimo di spiazzamento riuscì poi a comprendere ciò di cui aveva invaso il territorio: un’intera comunità lontana dalla luce degli astri, dagli alberi della foresta e dal soffio del vento, d’improbabili coccodrilli africani. Non del tipo comunemente associato al quasi-dinosauro che non si è mai estinto, lungo fino a 4 metri tra le acque dell’antico fiume Nilo. Bensì appartenenti alla specie più piccola, ma non meno aggressiva, dello Osteolaemus tetraspis o coccodrillo nano, pesante in media una trentina di Kg e dalle dimensioni spesso paragonate a quelle di un cane medio. Il che avrebbe portato l’accidentale intruso umano, responsabilmente, a battere in ritirata ma soltanto per il tempo necessario a prepararsi. Così da far ritorno, due anni dopo, accompagnato dal connazionale speleologo Olivier Testa e l’esperto americano di alligatori Matthew Shirley, entrambi entusiasti di collaborare alla pubblicazione dell’inusitata scoperta. La cui portata, in quel momento, non potevano neppure immaginare, giacché nel momento in cui, cooperando efficientemente, riuscirono a legare e trasportare all’esterno uno di quegli animali, fecero la più inaspettata delle scoperte: quel coccodrillo, assieme a circa una decina d’altri, era di un acceso color arancione. Questione alquanto inaspettata quando si considera come la specie in questione, tipicamente notturna, è nota proprio per la scurezza delle proprie scaglie e placche di osteodermi corazzati, con la funzione di passare inosservato ai predatori. Possibile che il dinamico trio avesse a questo punto, andando incontro alle proprie più rosee aspettative, scoperto una categoria completamente nuova di coccodrilli?

scoperte

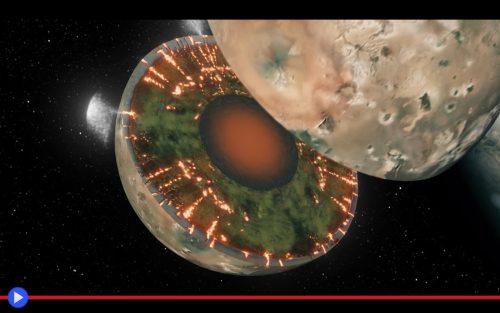

Smentita l’ipotesi del mare di magma sotto il suolo della luna incandescente di Giove

Tra i più interessanti misteri del Sistema Solare figura la natura eterogenea delle quattro maggiori lune gioviane, scoperta gradualmente attraverso i secoli a partire dalla loro prima identificazione ad opera di Galileo Galilei. Che li aveva chiamati i satelliti medicei, in onore del proprio mecenate, senza poter ancora entrare nel merito di cosa esattamente fossero, e quale potessero costituire i loro tratti distintivi di riferimento. Generazioni sarebbero trascorse, prima che la rivoluzione astronomica da lui iniziata permettesse di comprendere che Europa era una sfera ricoperta di ghiaccio, Ganimede un vero e proprio pianeta nano con tanto di nucleo ferroso, Callisto il bersaglio martoriato da una pioggia meteoritica incessante ed Io… L’inferno stesso, trasformato in luogo visitabile del nostro piccolo ritaglio di Via Lattea attorno all’astro diurno che dà la vita. Concentrazione d’attività vulcanica senza termini di paragone, con centinaia di eruzioni continuative in ogni singolo minuto della sua roboante sussistenza, come esemplificato dal primo pennacchio rilevato nel 1979 dall’osservatrice astronomica Linda Morabito, del NASA Jet Propulsion Laboratory. La stessa istituzione oggi incaricata di gestire la missione decennale della sonda Juno, che da luglio del 2016 si trova attorno al gigante gassoso che costituisce il più massiccio pianeta che disegna un’orbita nel vicinato. Attrezzata con nove sofisticati strumenti scientifici già responsabili di numerose scoperte di rilievo, sui corpi bersaglio di quel lungo viaggio, tra cui sensori per lo spettro dell’infrarosso e delle microonde. Immaginate dunque la sorpresa del team di scienziati quando l’ultima in ordine di tempo, e forse maggiormente significativa scoperta di quest’anno sarebbe stata supportata dal più “semplice” degli attrezzi a bordo, nient’altro che la telecamera sensibile alla luce visibile, capace d’inviare nuove immagini fotografiche della luna ricoperta di fiamme, furia e laghi di fuoco. Osservando le quali, in base allo studio pubblicato sulla rivista Nature soltanto lo scorso 12 dicembre da R. S. Park, R. A. Jacobson e colleghi si è giunti alla realizzazione che un’assunto perpetrato ormai da lungo tempo andasse dopo tutto confutato. Perché se veramente Io avesse posseduto uno strato magmatico nel proprio sottosuolo, la sua forma sferoidale ne sarebbe risultata ancor più irregolare. In funzione di quelle stesse forze gravitazionali impressionanti, generate dal pianeta paterno e che ogni secondo scagliano nello spazio esterno una quantità stimata di una tonnellata di particelle ionizzate a partire da quella superficie mutevolmente discontinua. Un ulteriore chiarimento, niente meno che fondamentale, per il funzionamento effettivo di un luogo tanto terribile ed inospitale…

Lo sguardo noncurante della scimmia che ha modificato le nozioni sui primati nel Congo

Chi sceglie di viaggiare a lungo in Africa partendo da un paese del nord del mondo ha spesso una missione ben precisa in mente, la cui portata può variare dalla filantropia al fervore religioso, l’intento accademico o l’interesse per un qualche tipo di guadagno personale. Il che sottintende, in ciascuna di tali circostanze, l’esistenza di un pretesto di qualche tipo; nel caso di John A. Hart nel 2007, tale punto di partenza ebbe l’opportunità di palesarsi da una singola foto scattata presso il villaggio di Opala, nella Repubblica Democratica del Congo, raffigurante una bambina con un guinzaglio stretto in mano. Ed all’estremità di quest’ultimo, una scimmietta molto interessante, lunga circa mezzo metro, la lunga coda e dalla folta criniera gialla a racchiudere un volto per lo più glabro, dai grandi occhi tondi e stranamente suggestivi di uno sguardo umano. Questo anche per la chiara visibilità della sclera bianca attorno alle pupille, una caratteristica in realtà piuttosto rara nel mondo animale. Nonché qualcosa di riconducibile all’aspetto di un guenon o cercopiteco, simile per molti versi alla specie C. hamlyni, se non fosse per la località geografica di pertinenza: a centinaia, se non migliaia di chilometri dalla zona di territorio in cui tale creatura già rara era mai stata avvistata in precedenza. Tralasciando dunque l’eventualità improbabile di un commercio a lunga distanza in tale ambito rurale ed extra-urbano, il ricercatore della fondazione Lukuru per gli Animali di Kinshasa decise di fare i bagagli con la moglie Terese e recarsi sul posto, al fine di conoscere la giovane padrona di quell’animale e la sua storia.

Il che li avrebbe portati, dopo poche settimane, ad incontrare di persona Georgette, la figlia del preside della scuola e venire a conoscenza di come la sua piccola amica fosse stata adottata in famiglia dopo che un cacciatore, intento a procurare la forma di sostentamento proteica nota come bush meat, ne aveva ucciso la madre. Portando in casa l’animale che non aveva suscitato particolare stupore tra i vicini, costituendo il tipico rappresentante di una varietà largamente nota: quella delle lesula, presenze infrequenti ma reiterate delle foreste circostanti. Qualcosa non quadrava e fu piuttosto facile capirne la ragione: qui ci si trovava innanzi al caso di un mammifero, per di più facente parte dell’ordine di creature maggiormente affine agli esseri umani, di cui la scienza non aveva mai annotato l’esistenza.

Urgeva un percorso di approfondimento delle cognizioni in merito, per confermare in modo inconfutabile le straordinarie circostanze. Per cui l’approccio scelto dagli Hart sarebbe stato, grazie alla modernità, di un tipo tecnologico, attraverso l’installazione di numerose fototrappole mediante un criterio altamente strategico, ovvero che fossero capaci di coprire i luoghi di passaggio e assembramento più probabili frequentati da questi sfuggenti abitanti. I risultati si rivelarono, fin da subito, sorprendenti…

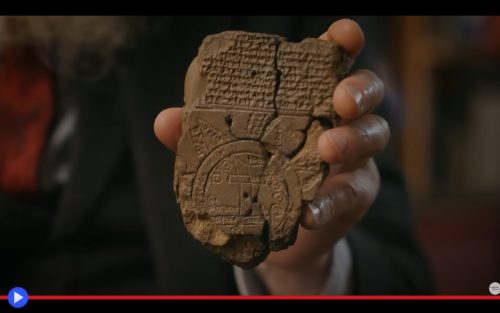

Il mappamondo babilonese: logiche del manufatto che anticipò la geometria dei continenti

Come una stele di Rosetta per la geografia, a lungo tempo si è cercata la testimonianza in grado di enunciare, per la comprensione dell’uomo contemporaneo, la relazione istituita in termini concettuali tra lo spazio fisico e la posizione delle civilizzazioni, intese come antichi regni, imperi o mere città stato degli ancestrali secoli lungamente trascorsi. Un mappa, d’altro canto, è stata il concetto maggiormente fluido tra le rappresentazioni delle condizioni naturali vigenti, principalmente in funzione di fattori culturali, esplorazioni già condotte e persino il rapporto matematico tra le distanze, conseguente da calcoli non sempre comprensibili a distanza di tempo. C’è tuttavia un solo esempio di tale realizzazione che possa essere preso seriamente come riferimento, volendo utilizzare i termini di precedenza cronologica dettati dal trascorrere dei millenni. Venne ritrovata, così dicono le cronache, durante uno scavo archeologico della metà del XIX secolo a Sippar prima di essere venduta o donata nel 1882 al British Museum di Londra, dove come possiamo facilmente constatare è custodita tutt’ora. Trattasi di un frammento di tavoletta di terracotta, parzialmente ricomposto, con il nome altisonante di Imago Mundi, causa la teoria predominante secondo cui potrebbe, o dovrebbe, rappresentare la visione a volo d’angelo dell’intero spazio terrestre di cui si avessero nozioni degne di nota. Secondo quanto disponibile all’autore e firmatario dell’opera sul lato posteriore, uno scriba dal nome parzialmente cancellato ma identificato come figlio di Issuru, il discendente di Ea-bēl-il. Siamo, dunque, in un contesto mesopotamico e per essere maggiormente precisi tra l’ottavo e il sesto secolo a.C, come desumibile dalla datazione del luogo di ritrovamento, oltre ai riferimenti storici e culturali presenti nelle iscrizioni in lingua cuneiforme su entrambi i lati del manufatto. Bastanti, nell’opinione predominante, a identificarlo come proveniente dalla città di Babilonia, il grande centro che era stato precedentemente capitale di un impero, situato sulle rive di una delle diramazioni del fiume Eufrate. Ipotesi effettivamente oggetto di disquisizioni, sia tradizionali che irrisolte, per la maniera in cui la città è raffigurata con l’aspetto di un rettangolo orizzontale, che interseca e attraversa il fiume nella parte superiore della composizione grafica, il cui perimetro del “fiume amaro” (probabilmente il mare o l’oceano) appare di suo conto perfettamente simmetrico e circolare. Una scelta ragionevolmente inaspettata, quando messa a confronto ad esempio con la mappa più apprezzata della proiezione di Mercatore, in cui l’Europa è sempre e comunque posta, non a caso, in posizione centrale…